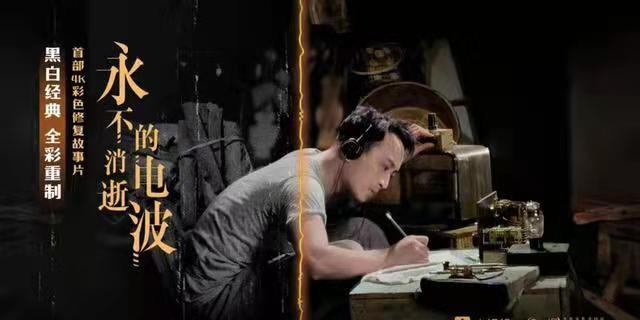

中國首部黑白轉彩色4K修複版《永不消逝的電波》的精彩片段曾在第十一屆北京國際電影節開幕式現場驚豔亮相,讓在場老藝術家和觀衆們非常震撼。

10月6日,這部電影的完整版将登陸全國院線,由已故著名電影表演藝術家孫道臨先生扮演的英雄“李俠”将首度以彩色形象清晰地出現在大螢幕上,而影迷們也将再次聆聽到那句經典台詞:“同志們,永别了,我想念你們!”

作為中國首部經過黑白轉彩色4K技術修複的劇情片,《永不消逝的電波》由中央廣播電視總台央視訊5G新媒體平台與中國電影資料館聯合完成,該片的原片在1958年上映,由中國人民解放軍八一電影制片廠攝制、王蘋執導,孫道臨、袁霞主演,影片以李白烈士的事迹為原型,講述了中共黨員李俠潛伏在敵占區,為革命事業奉獻出生命的故事。

當年扮演李俠的孫道臨先生37歲,當他的彩色鏡頭在第11屆北影節開幕式上出現時,田華等老藝術家熱淚盈眶,激動地表示,自己無時無刻不在“懷念戰友”。

視訊截圖

中國電影資料館館長孫向輝在接受采訪時表示,修複《永不消逝的電波》的最大動力來源于觀衆對于“紅色經典”的需求,“此前,中國電影資料館曾受央視訊委托,利用4K+AI上色修複技術,完成了《上甘嶺》電影主題曲《我的祖國》全曲片段的4K修複與着色,大量觀衆在下面跟帖留言要求這些紅色經典的‘全片彩色修複’,于是,我們才有信心做這件事情。”

孫向輝透露,此次的《永不消逝的電波》是修複師們利用7個月的時間,對16.5萬桢圖像進行了上色,采取傳統修複手法與人工智能上色技術相結合的方式,先要完成實體修複,然後進行4K掃描,用4K數字化修複技術去除膠片上殘留的無論損傷,再用人工智能上色技術将黑白影像轉為彩色影像。 因為年代久遠,每一個步驟都非常艱難,因為電影膠片上存在着灰塵、污垢、黴斑、掉色、圖像抖動、劃痕、閃爍、噪聲、變色、模糊等各種問題,是以需要采用數字電影修複及處理技術對其進行處理,進而獲得更高的圖像品質。

有趣的是,中國電影資料館自主研發的AI人工智能黑白轉彩色技術雖然能夠提高着色效率,但也“粗心大意”,需要大量地學習和訓練,中國電影資料館電影修複師王峥表示,在上色的過程當中,因為AI技術要通過上千萬張圖檔,然後一張一張去辨識,最終它以權重的方式上顔色,是以,當修複師做完AI上色以後,往往會發現志願軍的服裝有嚴重色差,“用AI計算的結果是藍色的,但是真正的顔色應該是黃綠色。為了細化這件事,是以我們就從道具組租了一些當時志願軍的服裝,然後給它制作大量資料,然後再去訓練AI的技術。”此外,AI對于移動鏡頭畫面的修複效果不好,這些都需要修複團隊逐幀手工修改,幾秒鐘的畫面需要耗費一天時間才能完成。

為了真正符合曆史,修複師們不能靠“猜”來決定黑色變成彩色後是怎樣的色調,是以需要搜集海量資訊,對細節進行曆史“考證”,精确還原60多年前的年代感。

比如,為了給影片中女性角色的口紅分出“色号”,團隊就要詳細研究淡紅、朱紅、深紅、豆沙紅、玫瑰紅等紅色在黑白畫面呈現的明度差異,根據人物的性格和身份來進行。

片中的女主角蘭芬,在新加入地下革命工作時,顔面偏鮮豔,而在後期,李俠被捕後,她的生活艱辛很多,這時候口紅的顔色變得很淡。

而别的女性角色也要根據黑白版中人物的面容來區分出口紅和妝容的特色。而女性們的旗袍在片中也結合工藝和材質,修複時重新立體感、光澤度和質感,重制老上海的摩登時尚。

上色本身就是一次藝術創作,但必須符合原有素材的基本調性,為了考證男主角李俠用于傳遞情報的線裝本《紅樓夢》封面顔色,團隊特别邀請紅樓夢學會專家,再根據女主角拿着道具時身上穿的黃色旗袍,最終确定封面應為當時通行鉛印本藍色封面的《紅樓夢》。

而為了還原片中一個花瓶的顔色,要給上海和平飯店打電話,最終确定應該是青花瓷。

影片中,李俠軍服的領口拆掉了領章,但那塊印記還會存在,是以,上色時,修複師還要火眼金睛,把這樣的細節還原出來。

當畫質提升後,聲音方面也要更新,與畫面比對,此次的修複版利用聲音對畫面進行二次創作補充,重新打造聽覺系統,用5.1環繞聲,讓觀衆“聲臨其境”。

中國電影資料館館長孫向輝表示,修複版《永不消逝的電波》可能會在全國藝術電影放映聯盟的影院中放映時采用兩個版本,“我們會把它做成黑白修複版和彩色修複一版,希望保持一版是原始狀态,隻進行4K的黑白修複,這樣符合一些資深影迷群體對于黑白電影的懷舊情結;同時,我們為了更多的觀衆能夠走到影院重溫這些經典,會把它變成目前的這種彩色修複,全國的影院就隻有彩色的一版《永不消失的電波》。”

文/北京青年報記者 肖揚

編輯/喬穎