T.S.艾略特曾說,“寫詩是變血為墨之事”。詩以其純粹,因而具有直抵靈魂的力量。

但将一首詩改編成電影是艱難的。詩是意向的堆疊,而電影,是複雜的情感生成機制。它依賴完整的叙事結構和跌宕起伏的故事情節。但是,以《編舟記》廣為人知的日本導演石井裕也,以實驗性的影像語言,為觀影者呈現了另一種可能性。

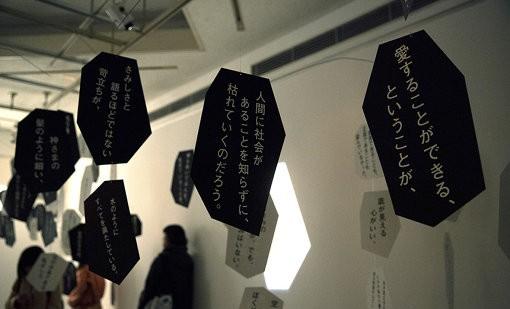

2019年・橫濱美術館・最果タヒ「詩的展示」展覽

2017年上映的電影 《夜空總有最大密度的藍色》,改編自最果タヒ的詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』。作為日本當代最出色的詩人之一,最果タヒ不斷嘗試突破詩歌原有的表現形式,探索新的邊界和可能性。詩的影像化,是其中之一。

而這部電影,也在上映當年登上了日本《電影旬報》年度十佳影片的榜首。

電影海報

<h1 class="pgc-h-center-line">“愛上都市的一瞬間,就像是自殺一樣”</h1>

“お元気ですか、生きていますか。”

獨自生活在都市裡的你。你還好嗎?還活着嗎?

以東京為背景展開的影片,描繪了現代都市中普遍漂浮着的情緒:孤獨與焦慮,迷茫與不安。在人口以千萬級别計量的城市裡,每一秒鐘都有生命如星隕落,人們懷抱着各自“不詳的預感”生活着。

而這,正是經曆3.11地震之後,普遍心懷不安生活着的人們的真實寫照。

孤獨是城市中的藍色月亮。

電影畫面在女生的獨白中展開。那是沒有情緒的,如水一般的獨白:

“當你覺得自己很可憐,在不被任何人所愛的時刻裡,隻要盡情的厭惡這個世界就好了,正因如此,在這個星球上,不存在什麼戀愛。”

白天是護士,夜晚在酒吧工作的美香,總是以抵抗的姿态對待這個世界。作為護士的她,日常見慣生死,總是重複着一句口頭禅:“沒關系,反正很快就忘記了”。

總是逃避的美香

但在她心中,對于母親的離世,卻始終無法釋懷。母親自殺所帶來的被抛棄感,造就了她冷漠的回避型人格,而這也漸漸成了她的保護色。因為害怕被抛棄,是以漠然拒絕一切。以虛無主義的方式,不相信任何事情的意義。隻是按部就班的活着,既不拒絕,也不投入。

由于眼疾而隻能看到一半世界的慎二,在建築工地打工。總是在口頭上回避着“死亡”兩個字,身邊卻充斥着死神拂過的陰影。工友的突然死亡,鄰居的離世,朋友的失戀,友人的分别……悲傷化作虛無彌漫在城市的上空。原本神經質,喜歡一個人喋喋不休的慎二,也是以日漸沉默。

神經質的慎二

普通人真實的生活,在電影面前,往往顯得過于瑣碎而平淡。生命隻是無意義的微小瞬間的堆積,營營役役的生活,自我被消磨,生與死的界限日漸模糊。在城市的角落裡,所謂日常,隻是希望與絕望縫隙之間的一次次困頓徘徊。

生之艱難,被城市的夜空吞沒,每個個體内心的聲音,被城市街角的喧嚣掩埋。愛上都市的一瞬間,自我被消解,仿如自殺。

<h1 class="pgc-h-center-line">“萬有引力,孤獨的力”</h1>

“萬有引力,就是宇宙間彼此吸引,孤獨的力。”--谷川俊太郎

谷川俊太郎《二十億光年的孤獨》中的詩句,映照最果タヒ筆下,最高頻出現的兩個意象:死亡與戀愛。

在由詩句串聯起來的電影中,劇情被弱化。與之相反的是,透過鏡頭語言和剪輯方式,人物的情緒和心理感受被無限放大。

我們跟随導演,進入藍色夜幕籠罩下的東京,那是沉默且憂郁的孤獨城市的入口。那裡隔絕了陽光下日常的人間煙火,隐藏着我們每個人心中的傷口和眼淚。

“并不真的想死,卻還是會有想死的心情吧。”

“手機費9200,瓦斯費3261,電費2380,水費3000……”當慎二一個人躺在房間裡,大把的賬單掉落,淹沒他的臉。生存壓力帶來的窒息感,撲面而來。

這種生存的壓抑感很容易讓人聯想起改編自私小說的《苦役列車》,同樣是描寫東京社會底層生活的電影,《苦役列車》塑造了一種典型的沒有出路的掙紮困境。而這部電影,卻描繪了另一種從死亡和苦難、孤獨和不幸之中超脫出來的,徹骨絕望之後的淨化。

“絕望的淨化”緣于宇宙間的萬有引力,它将孤獨的我們彼此吸引。

某種意義上,冷淡疏離且活在内心缺失之中的美香、和神經質且隻能看到一半世界的慎二,都是活在社會邊緣的“怪人”。但是,當我們在寂靜的夜晚獨自輾轉,吞下一顆名為“孤獨”的糖果,誰又不是這個巨大城市機器之中的異物呢?

“我是個怪人。”

“哦,我也是。”

影片中二人之間的對話,很多時候,并不僅僅是兩個人之間的交流。那是透過鏡頭,與正在觀看電影的觀衆之間的交流。和那些,在心中也不時發出“我也一樣”的感歎的人們。

孤獨的消解,緣于我們與另一個人,與世界之間産生的聯系。當我們觀照内心,找到那個與他人重疊的部分,當我們能自然的說出一句:“我也一樣”。心底便會有名為“希望”的力量開始萌生。

即便是在這樣一座被孤獨與死亡籠罩的城市裡,個體也仍然在無意識之間,與他人及世界産生着千絲萬縷的聯系。慎二躺在地闆上,點燃一根煙,煙草尾端的紅色火光,連接配接起東京夜晚的一片赤色霓虹。流水作業工廠裡生産的便當,流轉到慎二的工地,也流轉到美香的醫院,兩個人在中午吃着同樣的食物。

當美香和慎二在一次又一次的偶遇中彼此接近,兩道孤獨的星軌也開始重疊。

<h1 class="pgc-h-center-line">“喜歡上一個人,就是溫柔地殺死他”</h1>

戀愛會讓人變平庸吧,戀愛會讓人失去自我吧。喜歡上一個人,就是以愛之名,殺死對方的一部分。

“房租65000,叙利亞,恐怖主義,餐費25000,女孩酒吧18000,震災,智之死了,伊拉克死了56人,感染艾滋病的醫療事故訴訟,止汗噴霧750,安保法案,高齡少子化……想見你……”

當慎二坐起身來,對着東京的藍色夜空細數賬單和世間悲哀時,他那隻有一半世界的藍色夜空的中心,開始出現那句大大的“想見你”。

戀愛或許沒有意義,但是此刻,心中的悸動是停不下來的。生活充滿悲傷和困惑,但是此刻,我想見你。戀愛或許讓人變得平庸,但我還是喜歡你。

主演:池松壯亮 石橋靜河

尼采曾經說過:“生活是一面鏡子,我們努力追求的第一件事,就是從中辨認出自己”。當我們有勇氣去面對真實的生活,當我們有勇氣去愛,我們也就有了認識自己和對抗世間虛無的方法。

在影片的前半部分,慎二總是喋喋不休重複無意義的話語,以此來掩飾内心的不安。但在後半部分,二人的角色對調,美香開始不斷的講話,慎二陷入沉默。于美香而言,這更多的是一種探索内心的嘗試,她開始停止自我封閉,以開放的态度面對心中的陰影和恐懼。

在充滿虛無的世界裡,不斷探尋某種确定性的兩個主人公的焦慮與内心糾葛,終于在彼此接近中,逐漸走向明朗。兩個疏離的靈魂,開始真正直面自己的内心,和真實的生活。

<h1 class="pgc-h-center-line">“如果把死視為不幸,也就無法好好去活”</h1>

“生與死是無法抗拒的,我們隻能享受兩者間的一段時光。死亡的黑暗帷幕,将襯托出生命的光彩。”--桑塔亞娜

東京夜空中的藍色是不真實的,那是城市中的疏離感化為空氣,籠罩每一個孤獨的靈魂。當你可以走入一個黑色的暗夜,你也就擁有了在黑暗中守候黎明的勇氣。

影片中,美香和慎二一起去了美香的老家。在那裡,兩個人一起經曆了鄉下黑色的夜晚。一個自然且真實的夜晚應該是黑色的,因為黑色可以洗刷藍色的孤寂與悲傷。

當二人回到東京,再次并肩站在新宿的街頭,鏡頭中開始有了不同的光影。此前充斥畫面的慢鏡頭消失,光線轉變為自然光,鏡頭語言開始講述真實。所謂真實的生活,無非隻是:在早上起床的時候,說早上好;在吃飯前,說我要開動了;一起養一隻烏龜;一起在城市中并肩行走。

地震,戰争,生活的壓力……在這個城市,每一秒鐘都可能有糟糕的事情發生。但日複一日懷抱不安生活着的人們,有時候忘了一個簡單的事實:在發生什麼壞事都不足為奇的城市裡,同樣,也會發生什麼不可思議的好事也說不定。

一起熬過暗夜,迎來黎明

在這個每一秒鐘都有人死去的城市裡。今天、此刻,也有誰在什麼地方微笑着、生活着。

生與死,其實始終在城市中共生,周而複始,循環往複。如同影片中以動畫的形式表現的一幕:被拉去保護機構處置的小狗被火葬。火葬場的煙囪裡飄出白色的灰燼,最終化為櫻花花瓣,灑落在慎二工作的工地。

慎二的工地

死,一直都是生的一部分。死亡的存在,并不意味着我們需要是以而否定生活本身。相反,正因為死亡的存在,我們才更應該用力的去擁抱此刻眼前的生活。

<h1 class="pgc-h-center-line">“你在某處,心髒鼓動”</h1>

“即使見不到你,你總歸會在某處,猶如水,猶如春天,你的眼瞳,總在某處。”

這是一部充滿詩意的電影。詩意,有時意味着,它與你的靈魂,非常接近。最果タヒ的寫作初衷之一,是“想要呈現鏡頭般的文字”,以及,“想要将原本就存在于人心之中的情感表達出來”。

而這部電影,就是城市中每個孤獨靈魂内心聲音的具象化。藍色的夜空中,凝結每個人内心的掙紮與抗拒,無力與困惑,壓抑與失望。也釋放溫柔的相遇,恒久的守候,和生生不息的盼望。

當你覺得孤獨的時候,不要忘了宇宙間尚有亘古不變的引力。城市中寂寞的看着藍色月亮的孤獨患者,請收下這張溫柔的處方箋。

#vivo X50# #擡頭有星空 夜色更精彩# #第二屆今日頭條全國新寫作大賽#