人們常說這“禍害留千年”,但有書君今天卻想說“這吃貨也能留千年”,此話怎講呢?

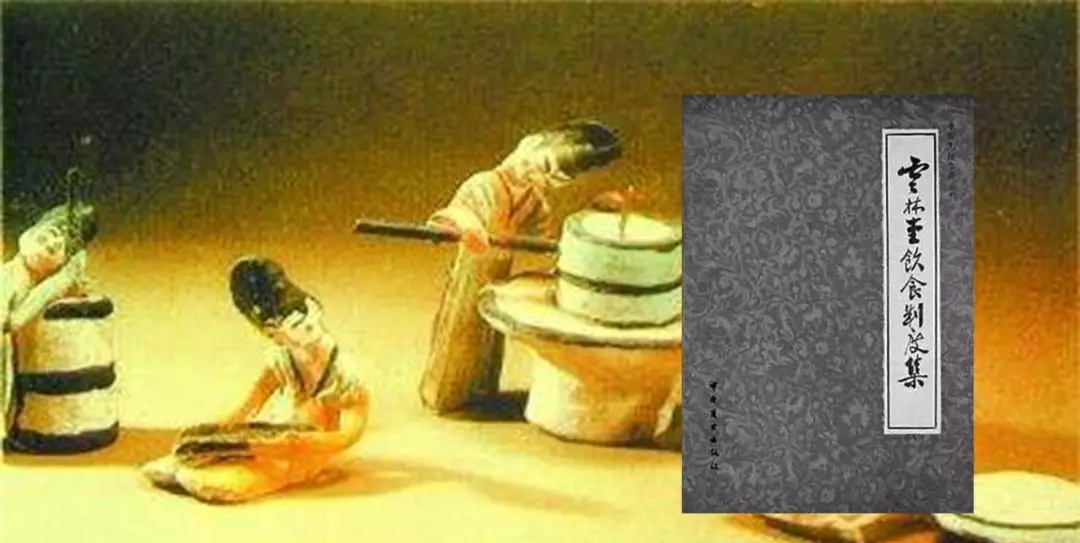

因為今天要分享給大家一本在六七百年前由“吃貨”留下來的書,那就是元末四畫家倪瓒的《雲林堂飲食制度集》。

倪瓒這個人就比較有意思了,他出生于無錫富庶之家,家産殷實,自己呢又沒什麼“上進心”。

是以整天隻想着在家裡閉門讀書作畫,為自己創造了一片精神的樂土,而且他還是一個好吃的“美食家”。

《雲林堂飲食制度集》這本書,就是主要記錄了倪瓒家餐桌上那些令人垂涎的佳肴的做法。

其中約有五十種菜點、飲料的制法,折射出元代蘇南無錫、蘇州一帶的飲食風貌,而且非常具有詩禮之家的風範。

現在,有書君就從中選出三道菜,供大家感受一下。

這第一道菜,就是蜜釀蝤蛑。

這個蝤蛑其實是古人對于梭子蟹的叫法,雖是當地物産,但吃蟹也有個時令的限制,深秋之季最為肥美,是以在古代,這道菜也隻有像倪瓒這樣門第出身的人才可享用得起的。

通常吃蟹的方法往往就是蒸煮,調一碟醋料,再佐一壺熱熱的黃酒享用即可。大概是倪雲林吃煮蟹吃得膩了,是以才琢磨出“蜜釀蝤蛑”這樣一種新鮮吃法。

先将梭子蟹用鹽水煮一煮,等蟹的顔色變了就撈出來。将大蝦和蟹腿中的肉拆出來,将這些鋪在蟹殼之中。

把少量的蜂蜜加入打散的雞蛋内攪勻,然後把蛋糊澆在蟹殼所盛放的蟹肉之上,再把蟹的膏黃鋪在雞蛋糊上,然後再上籠蒸,一定不要蒸過頭,要嫩嫩地才好。

一口之中,既有蟹黃的膏油綿密,也有蟹肉的絲絲分明,兩種口感被蓬松的雞蛋串聯起來,再加上醋的調和,更襯托得這種滋味鮮美非常。

這第二道菜啊,就是燒鵝。

燒花鴨、燒雛雞、燒子鵝……燒鵝這道菜可以說是全書中最為出名的一道菜了。

連一向瞧不起前人烹饪著作的袁枚,都将這道菜收入自己的著作《随園食單》之中,并将此命名為“雲林鵝”。

從元代到清代,隔了幾百年這道菜還沒有失傳,足見其影響力之大啊。相傳,這道燒鵝是倪雲林在蘇州吃到的,他這個口味刁鑽的食客,吃後卻連聲說好。

回無錫後,他就将這道菜列入了自己的日常食譜中。在《雲林堂飲食制度集》中,燒鵝這一條說得非常簡略。

但在袁枚的《随園食單》中,他總結出一套更細緻的烹饪辦法。具體來說是這樣的:

整鵝一隻,洗淨後,用鹽、蔥末、花椒、酒擦其腹内,然後塞蔥一把,填實其中。之後,再把蜜與酒拌勻,将整鵝通身塗滿。

在鍋中放一大碗酒、一大碗水。蓋好鍋蓋,用濕潤的綿紙把鍋蓋縫封起來。連燒兩束茅柴,過程中保持綿紙濕潤。

第二束茅柴燒盡之後,等鍋蓋自然涼下來,把鵝翻個個,蓋上蓋子,封好綿紙,再燒一束茅柴。等這束茅柴燒盡,鵝也就好了。

這最後一道,有書君來講講其中的蓮花茶。

在早飯之前,太陽剛剛出來的時候,在池塘中選擇将開未開的荷花,用手指撥開花瓣,将茶葉放進花苞之中,要放滿。

然後,用細麻繩把荷花紮緊。經過一天一夜後,第二天早上,就連茶帶花一起摘下來,從荷花中取出茶葉,用紙包好曬幹。

這樣重複将同一撮茶葉三次放入荷花之中,三次取出,三次曬幹,才算泡制完成。

但如此費心炮制的茶,若沒有得當的烹煮之法,美妙的滋味是無法展現出來的。是以,倪瓒緊接着在下一條就寫了煎茶法。

同樣考究非常。要用銀茶铫(音“吊”)煮水,煮到水中有蟹眼狀的水泡泛起,此時水性最活,最宜泡茶。

但是不可以久沸,是以此時要取下銀茶铫,舀出一勺水,倒入放有蓮花茶的蓋碗之中,使水沒過茶葉,迅速蓋上蓋子。

然後,再把銀茶铫挂在炭上繼續加熱。待到聽見其中的水發出聲響,沒有沸騰,再将剛剛浸泡的茶葉投入其中。再煮到剛剛沸騰的時候,就可以停止加熱,開始品茶了。

很多人對于倪瓒的認識,一般都是從他的畫或者是他的詩裡,但從這本書裡,我們卻看到了一個帶着煙火氣的雲林先生。

他真愛自然饋贈的每一道食物,為他們找到了合适的提的烹饪手法,如果你也是一個地道地道的“美食家”的話,那這本書,一定會非常适合你。