因為近期有了大量閑暇時間,于是開始靜下心來觀摩影史經典,真是大開眼界,樂不思蜀。更是感覺在數十年之後,電影并沒有太大進步。

雖然新片看得少了,但如果問我哪一部新片最為精彩的話,我首推這部電影——它的有力程度,不是獲得了戛納電影節評審團獎和奧斯卡最佳國際電影提名可以簡單概括的。

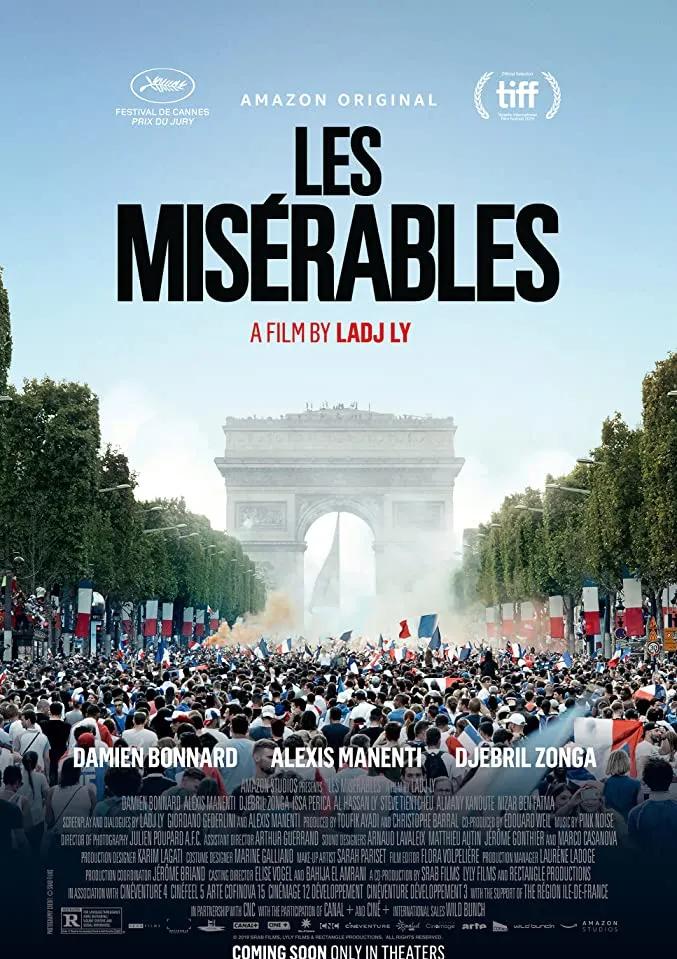

《悲慘世界》

首先,這是一部一氣呵成的電影。也就是說,一旦開始,你就可能欲罷不能地把它看完。

對于我而言,“一氣呵成”是在家觀影檢驗一部電影是否足夠好的硬性标準之一。畢竟,在家不同于電影院,有太多事情會幹擾你的注意力,比如手機螢幕一亮,難道你就不想知道看看發生了什麼嗎?

《悲慘世界》我是一口氣看完的。沒動手機,沒上廁所,甚至都沒喝水。

看的過程裡,它讓我想起第一次看巴西電影神作《上帝之城》時的那種緊張感,想起題材相近的法國電影《怒火青春》所帶來的那種無力與絕望感。

《悲慘世界》講述了一個發生巴黎北郊黑人移民社群的“警匪”故事,但與此同時,因為鮮明濃郁的紀實風格,它又讓你感覺其實是在看一部全程跟拍的紀錄片,眼睜睜地目睹一樁微不足道甚至令人哭笑不得的偷竊案件,如何演變成一團席卷整個社群的“青春怒火”。

影片的開場令人振奮:2018年,法國足球隊勇奪世界杯冠軍,無論膚色或階層,巴黎人紛紛加入了熱烈而和諧的歡慶海洋。這美好的一幕,也成了影片海報的素材來源。

但是,我們後來會發現,把這個場面作為海報,無疑是諷刺的,因為這是片中唯一的美好時刻。

在當時的歡慶人海裡,奔跑着一個叫伊薩的少年。他披着法國國旗,因為奪冠而歡呼雀躍。

但我們再一次見到他時,卻是在警察局,“罪行”是偷了吉普人養的雞……對于熱衷小偷小摸的伊薩,他老爸早已經絕望。

不過,停不下來的伊薩還将幹出一件“驚天動地”的事情。

與此同時,負責伊薩所在小區治安的巡邏警隊迎來了一位新同僚,一個來自外省的白人警察魯茲,他剛剛離婚,有一個兒子。因為發型關系,隊友給他起了個綽号,“大背頭”。

在《悲慘世界》裡,“大背頭”的作用非常重要。首先,他初來乍到,觀衆随着他開始工作,迅速了解了社群的狀況——

這是一個貧窮的移民聚集區,種族、信仰和職業構成都比較複雜,而且罪犯橫行。之前販毒成災,如今又被奈及利亞移民所帶來的賣淫問題所困擾。

不僅如此,這裡還充斥着前恐怖分子、來自各國的黑戶人口、打算洗心革面的前罪犯、搞馬戲團的吉普人、專賣假貨的攤販以及籠絡青少年們的宗教團體等等,不一而足。

差不多15分鐘之後,《悲慘世界》就已經完成了主要出場人物的鋪墊和背景交代。至于“大背頭”的另一大作用,将與伊薩的新“罪行”息息相關。

這次倒黴的還是普吉賽人。

“大背頭”上班沒多久,一夥吉普賽馬戲團的壯漢憤怒地找上了社群老大“市長”,因為他們的一件“寶貝”(不好意思,必須賣個關子)被偷了!目擊者說就是社群孩子幹的。舉着汽油桶和刀斧棍棒的半裸普吉賽糙漢強硬聲明:不拿回“寶貝”,誓不收兵,還要焚燒、血濺社群!

幸虧“大背頭”們及時趕到,避免了一場混戰。好不容易勸走了吉普賽人,“大背頭”和“市長”兵分兩路去找起了“寶貝”。

深為了解社群孩子們習性的“大背頭”同僚,通過意想不到的方法,竟然鬼使神差地找到了線索和惹禍精——

對,又是伊薩。

就在“大背頭”等人解決問題的過程中,觀衆其實能夠深深地感受到一點:在這樣的社群裡,孩子們談何健康甚至是安全地成長?

到處都是貧窮、混亂、危險,而被歧視被排斥,又是家常便飯。比如“大背頭”同僚帶他熟悉情況時,随意就在路邊攔住了幾個等公車的女生,以盤查毒品為由動手動腳,而且出言不遜,女生們也隻能敢怒不敢言。

不過呢,正如“大背頭”同僚所料,這些女生也不是完全“幹淨”的。就像伊薩一樣,身處這樣的環境,又如何能夠完全出淤泥而不染呢?

伊薩不過就是那個有點兒缺心眼兒又屢屢不走運的倒黴孩子罷了。

《悲慘世界》的優點,除了一氣呵成的臨場感,還在于情節發展的極度曲折緊張,充滿了時刻爆炸式的張力。

相比伊薩偷的“寶貝”,他那意外疊出的被捕全過程,才真正反映出了法國社會的一大痼疾:移民無法真正融入主流社會,導緻雙方嚴重互不信任和對立。

伊薩偷盜是個意外,伊薩被捕時受傷是個意外,伊薩受傷牽連到另一個無辜男孩,伊薩被吉普賽人懲罰的方式,更是意外中的意外,但是,“惡童”的出現,以及為了對付“惡童”産生的“惡警”行徑,卻不是意外。

某種程度上,“惡童”VS“惡警”,是長期大小沖突淤積之下的必然爆發。

《悲慘世界》由緊張沖突産生的沖擊力,不僅僅是劇情張力的營造和暴力場面的層出不窮,更深層的,是它讓觀衆看到了别無選擇的仇恨,以及無處可逃的絕望。觀衆可以清晰地看到,除了憐憫伊薩的“大背頭”,幾乎沒有人是正确的,但似乎又能了解甚至是認同他們的選擇。

影片的最後10分鐘,無疑是影史上最為扣人心弦的高能段落之一。

在這個段落裡,所有的沖突,朝着既匪夷所思但又結局可能最為悲慘的方向失控而去。所有的仇恨、委屈與憤怒,都化作了“惡童”針對“惡警”你死我活的戰鬥,而最大懸念,被導演刻意地停格在了伊薩身上……

簡直令人窒息!

平心而論,無論是主題還是手法,《悲慘世界》都沒有新鮮出奇之處,但在90多分鐘裡,它鮮活地讓觀衆體驗了一次震撼、荒誕而絕望的經曆,通過多視角、多場景的無縫切換,對法國社會中底層的“身份”沖突做了一次深入但又無解的剖析。

片中一位社群領袖曾說:“如果隻有發洩怒火,才能換來傾聽呢?”

可是怒火又能換來什麼呢?

正如“大背頭”所回答:“最糟糕的,是沒人在乎。”

回想開場時的“四海一家”場面,這個“悲慘世界”是多麼的脆弱。