此前,網際網路上古生物學愛好者圈子裡又發生了一起"爆炸性事件",作為一項新的研究"改變了"史上最大的食肉恐龍的神秘和争議。

對龍的新研究表明,恐龍有适合遊泳的尾鳍

研究發現,龍有尾鳍,這為針鼹的水生習性增添了新的證據。

不難看出,古生物學愛好者為什麼反應如此之大,畢竟從看似強大的單向霸權到如今的"水生漁夫",龍的形象發生了如此大的變化。

那麼,龍的形象發生了什麼變化呢?

< h1級"pgc-h-right-arrow">龍再次"死亡"</h1>

1912年,德國古生物學家恩斯特·斯特羅默(Ernst Stromer)在埃及西部的Bayharie綠洲發現了一隻巨型動物腳恐龍的骨骼,包括一個不完整的下颌骨,兩個頸椎和七個帶有很長神經棘輪的椎骨。

後脊上的長神經棘輪表明龍有一個非常大的後帆,這也是棘龍(棘龍"帶棘輪的蜥蜴")這個名字的來源。

斯塔莫論文中給出的永恒之骨的草圖

在他的研究過程中,斯塔莫還發現了大型恐龍與其他動物腳恐龍的差別,在論文中,古生物學家隻給出了骨骼草圖和化石圖像,并沒有給出針鼹生态學的準确描述。

恩斯特·斯塔莫

1936年,斯塔莫給出了第一個針鼹的恢複圖像。恢複的針鼹形象與其他動物腳的恐龍沒有顯着差別,除了背部的神經棘輪連接配接的後帆。

而根據當時對恐龍的認識,動物腳足的恐龍都是兩條腿站立、拖尾的"袋鼠"站立姿勢,第一代形象的龍誕生了。不知何故,龍狹窄的"鳄魚嘴"的特征沒有顯示出來。

斯塔莫的永恒骷髅地圖

不幸的是,斯塔莫發現的針鼹化石自第二次世界大戰以來一直沒有儲存下來。

這些化石儲存在慕尼黑的古生物學博物館,由于納粹軍官的拒絕,無法及時轉移到安全地帶,最終在1944年被盟軍轟炸摧毀,當時這個北非龐然大物在死亡1億多年後被人類"殺死"。

<h1級"pgc-h-right-arrow">擊敗了龍族的電影巨星</h1>

1975年,古生物學家羅伯特·巴克(Robert Barker)提出了恐龍文藝複興的概念。始于20世紀60年代的小規模科學革命将恐龍從行動緩慢的冷血動物轉變為活躍,快速和精明的溫血動物。

龍的形象也發生了變化。

但即使形象有所改變,龍的受歡迎程度也和以前一樣,隻是一種略顯特殊的大型動物腳型恐龍。

英國奧比斯出版社(Orbis Press)1993年出版的《恐龍》(Dinosaurs)雜志上的龍的形象顯示了與之前的袋鼠站立姿勢相比的一些變化,但頭部與其他動物腳足恐龍仍然沒有太大差別。

直到2001年《侏羅紀公園3》上映,情況才有所改變。影片導演想找一隻"一見鐘情與龍不一樣的恐龍",是以龍因其典型的"鳄魚嘴"和後帆而被選為影片的"男性頭号"。

《侏羅紀公園3》中的龍與霸王之龍的差別是顯而易見的

在電影中,龍被描繪成一頭超越王龍的兇猛野獸,甚至在一場戰鬥中折斷了龍的脖子。

電影中的龍之戰和龍之戰

棘輪在殺死王龍後咆哮

雖然這些情節很大程度上都是從電影中引人注意的創作,但不可否認的結果是,龍這種體型比王龍的食肉恐龍更大,在電影中确實收獲了不少人氣。

從此,龍的形象"世界上最大的食肉恐龍"已經深深紮根于人們的心中,《侏羅紀公園3》中的針鼹成為最經典的龍形象之一。

埃及的"經典修複"之一|來源:巨石軍

兩條腿站立式針鼹生态恢複地圖

< h1級針鼹的"pgc-h-right-arrow">"向下"</h1>

這部電影對龍的"輝煌形象"并沒有持續太久,2014年,古生物學家尼紮爾·易蔔拉欣(Nizar Ibrahim)根據新出土的化石進行的研究表明,龍的身體更苗條,适合遊泳。

從圖像上看,龍突然"倒下了"。

針鼹骨架的短腿版本

所有這些證據表明,龍可能是一種水生恐龍,或者至少在水中度過了一部分時間。

針鼹恢複的短腿版本及其栖息地中的幾種水生動物|來源: 維基百科

化石證據表明,在針鼹的一生中,大型魚類,包括鋸末,肺魚,多鳍鮪魚和鲨魚,生活在當地的河流中,為龍提供了足夠的食物來源。

再加上它們适合捕魚的嘴巴結構和屬于針鼹的重爪龍等恐龍化石提供的資訊,14米長的動物腳恐龍已經呈現出"老漁夫"的地位。

然而,許多古生物學家質疑針鼹的短腿版本,包括研究中使用的針鼹化石是否起源于不同年齡的個體,還是短腿版本的針鼹,其體重不平衡。

同時,兩隻腳站立,在影片中殺死四條龍的形象太深深紮根于人心,讓原版的龍形象依然擁有一大批粉絲。

<h1級"pgc-h-right-arrow">大尾巴

</h1>

回到本文開頭,四月份,Nizar Ibrahim的團隊發表了關于針鼹的新研究。

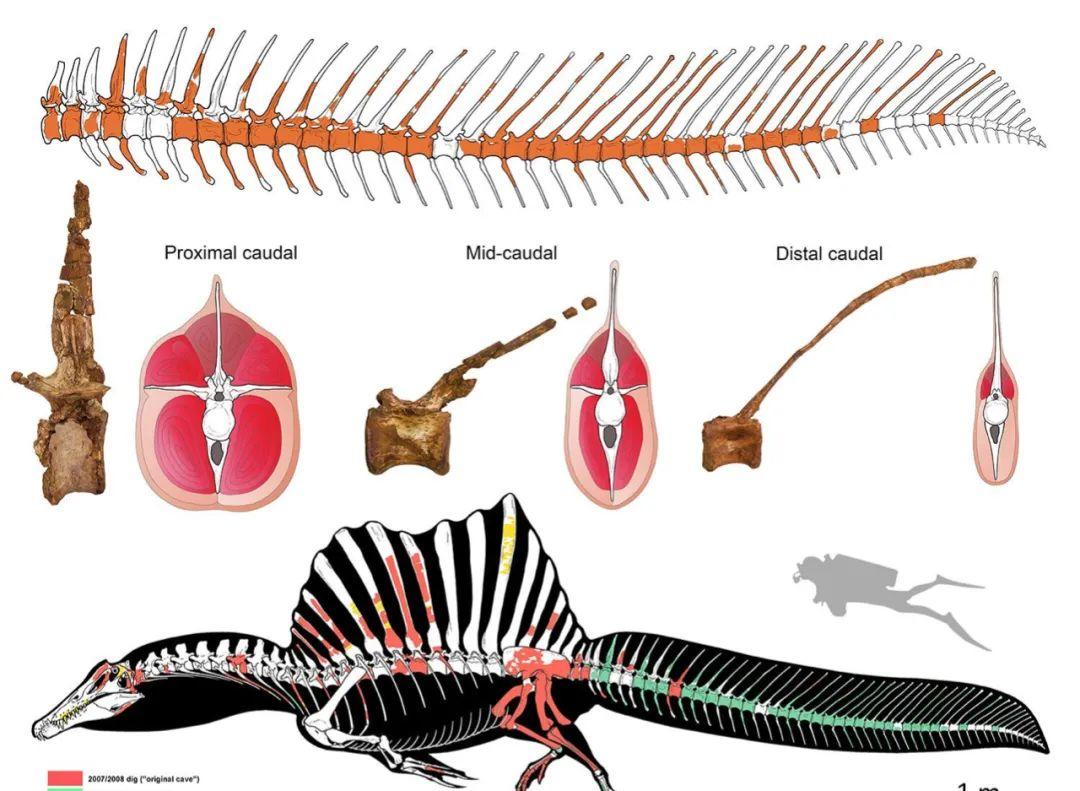

新化石是一個非常完整的紅腹骨尾椎柱,在尾椎上方有延伸的神經棘輪,表明三元有一個大尾巴,形狀平坦,尾鳍。

基于新發現的龍的恢複地圖|來源: 維基百科

龍的大尾巴隻是回答了它們"頭重腳重"的問題,而新的針鼹尾巴則組織在厚厚的尾軸上,隻是頭部的重量,使得新龍的形象非常平衡。

帶有尾鳍的大尾巴為針鼹提供了八倍于其他動物腳恐龍尾巴在水中的推力,可以說是龍生活在水中的最有力證據。

生活在水中的針鼹的生态恢複地圖|來源:國家地理中文網

這一新發現也引發了古生物學愛好者和網友的瘋狂惡作劇,例如由尼羅河鳄魚和旗魚背鳍制成的"亞成年針鼹",以及帶有冠狀欣快感的"龍幼蟲"。

被非洲人民俘虜的"亞成年特龍"|P 圖:達達

"龍幼蟲"|P-圖:奧卡

甚至還有鳍前肢的"飛行自我"版本,因為這裡隻有草圖。

從"袋鼠"的站立姿勢,到電影明星,再到在水下遊泳的"白垩紀老漁夫",随着研究的深入,龍的形象不斷變化。

1936年、2014年和2020年的三個版本的紅骨骨骼修複地圖|來源:國家地理中文網

為了了解,化石隻能向我們傳達一些關于曾經生活在地球上的生物的資訊,從中我們隻能推斷出已經消失在曆史中的生物的鱗片和半個。

即使是像愛德華·科普(Edward Kopp)這樣的古生物學"大佬"也犯了一個低級的錯誤,把一條薄薄的龍頭放在它的尾巴上。

是以,龍的形象的改變,隻是我們人類在研究它們時經曆的必然過程。

也許,在未來的發現中,熟悉的古生物學圖像将被颠覆,但這可能是古生物學的迷人部分,你不覺得嗎?