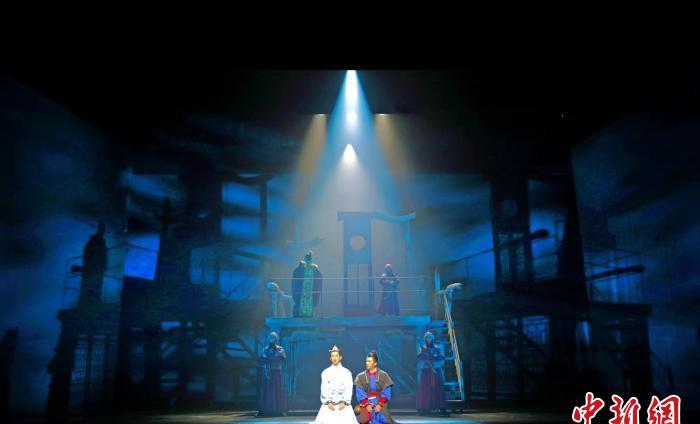

劇照 中演院線供圖

中新網北京10月22日電 (記者 應妮)四個人,十五天,兩千兩百裡路……由香港著名導演高志森執導的舞台劇《兩京十五日》22日晚将在北京天橋藝術中心首演。

很多電影觀衆對“高志森”這個名字并不陌生,他的電影《縱橫四海》《家有喜事》《我和春天有個約會》《南海十三郎》都已經成為經典,近年來《長恨歌》《喝彩》《搭錯車》等舞台劇也是出自其手,精品疊出。

舞台劇《兩京十五日》由中國對外文化集團有限公司總出品、中演演出院線發展有限責任公司出品并總制作、中央戲劇學院聯合出品、北京中演四海文化傳播有限責任公司執行制作、中央戲劇學院實驗劇團聯合制作,同時邀請了香港春天實驗劇團提供制作支援,可謂彙聚了京港兩地的優秀戲劇人。

馬伯庸的原作《兩京十五日》篇幅近70萬字,人物衆多、情節豐富,劇情發展也峰回路轉,需要把這些都濃縮在約兩個小時的演出中,高志森對此是先抓重點再取舍,劇本直接壓縮到了4.8萬字——從改編一開始,就是用電影分鏡頭方式來發展舞台劇的故事。

“差別于傳統舞台劇,我會以充滿電影感的表達方式來呈現,在舞台上展現出類似電影蒙太奇的效果,還會使用舞台投影去做切割和轉場,甚至有一場戲演員不下場,全場就會有四個時空。這就令場面的組合變得更具戲劇性和沖擊力,也使節奏更加緊湊。”他說。

高志森坦言,身為一位香港導演,他希望自己的作品是可以繼續展現香港文化的兩點特色:香港有着中西文化交彙的特點,同時也有着傳統與前衛交彙的特色。

事實上,這樣的處理方式也更符合當代年輕人的審美趣味,轉場基本不用黑燈和換景,但這樣也對演員的要求更高,因為舞台投影變化的瞬間就實作了轉場,演員可能就需要呈現一個迥異于此前的狀态。

在劇中飾演男主角吳定緣的是肖順堯,是第一次出演舞台劇,對這個角色也充滿期待,“舞台劇要求節奏精确,而且不能有差錯,是以不斷進行排練,雖然過程很磨人,但整個演下來又會覺得痛快淋漓,感受到舞台劇獨有的魅力。”

“年輕态”是貫穿該劇的一個核心創作理念,出品制作方希望年輕人能夠走進劇場,通過觀看舞台藝術獲得對美與曆史的感悟,這也是選擇改編馬伯庸作品的根本原因。原作者既是一個曆史研究者,也是一個流行文化的深度參與者,這樣的背景使他的文字更能在保證曆史嚴謹性的同時,也能抓緊年輕人的喜好,創作出受到年輕人喜愛的作品。

這部被稱為“大明版極速挑戰公路片”舞台劇,對場景的變換、舞台的多重空間感要求極高。多媒體設計王梓楠就從專業出發給出了富有創意的解決方案,幾乎全程覆寫的多媒體運用,靈活巧妙的設計給這部劇營造出了現場“大片感”,為觀衆奉上身臨其境的精彩體驗。

該劇制作人吳珊雅表示,舞台劇《兩京十五日》荟聚了京港創作力量,建構藝術京港線,力圖打造制作精良的作品,樹立曆史文化類舞台劇的新标杆。

對于未來,高志森非常看好粵港澳大灣區的發展。“粵港澳大灣區的人口、經濟和消費幾乎相當于一個法國,今後可以不用再講香港電影和舞台劇,可以說大灣區表演藝術,這完全可以成為一個成熟産業,因為這裡既有優秀人才,又有充足市場。香港在表演場地不足的問題上遲遲未有解決,沒有場地的配套(硬體)是很難發展作品(軟體)的。是以大家要把眼光放長遠,七千八百萬人口的大灣區将是未來發展的希望。”

據悉,該劇在北京天橋藝術中心的演出将持續至10月24日,随後展開全國巡演,并拟于明年赴港澳地區演出。該劇同時也是中演院線“新精典IP工程”首個由總部直接操盤制作的劇目,通過對精品原創文學IP的挖掘、孵化與營運,打造精品舞台劇。這一工程将開展青年藝術創制作人才扶持、新銳舞台劇演員的培育工作。(完)

來源:中國新聞網