雪花飛舞,潔白的雪卻染上鮮紅的顔色,北風呼嘯,傳來濃郁的腥氣,野狗吃紅了眼,到處都是婦人的哭聲。

在世界近代史上,還沒有哪一個城市曾經像中國南京那樣慘遭他國軍隊的殺戮和蹂躏,在這座城市陷落之後,這裡血流成河、屍骨如山的景象令世界為之震驚。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">南京保衛戰</h1>

1937年7月7日,“七七事變”爆發,昭示着日本開始全面進攻中國,占據中國重要城鎮。在曆經三個月的淞滬會戰後,上海最終淪陷,日本軍隊占領上海後,他們又把目光瞄準了距上海極近的南京。

南京是國民黨方面的重鎮,一旦攻下南京,那麼日本就能達到“以戰迫降”的目的,為此,日軍對南京的進攻近乎于瘋狂。

南京城的防守問題攤在蔣介石以及一衆國民黨高官面前。

在蔣介石主持召開的會議中,絕大部分将領從軍事角度主張放棄南京,他們認為南京是一處絕地,敵人可以從三面将南京城團團圍住,一旦敗退,隻有南京城北面的長江可以保證隊伍撤退,但是一旦撤退不及時反而給敵人進攻的機會,換句話說一旦戰敗将退無可退;

另外,從士氣上來說,國民黨方面的軍隊剛剛經曆過淞滬會戰的慘敗,士氣低落,裝備、士兵都沒來得及補充,并不适合與敵人進行作戰;

最好的辦法就是直接将南京守軍撤出城外,阻止敵軍北上,尋找戰機。

按照當時的局勢,放棄南京無疑是最好的做法,可是南京是國民黨坐鎮的重地,直接放棄南京,讓日寇進城,那麼輿論形勢将直接不利于國民黨,于是又有人提議說:“至少在一定時間裡進行絕對固守的作戰。”

作為當時的經濟、文化、政治重鎮,南京在抗日戰争中具有不同于一般城市的特殊地位。

面對黨内一片棄守南京的呼聲蔣介石在日記中這樣寫道:

“南京孤城不能不守,對上、對下,對國、對民殊難為懷也。”

蔣介石并不甘心将南京拱手相讓于敵手,但是各位将領的言論也有一定道理,于是蔣介石隻能暫作兩手準備,一方面指令唐生智為南京衛戍司令,并且迅速調集15萬兵馬,保衛南京城,并且還指令沿途部隊及時接應敗退的南京守城軍。

另一方面,蔣介石下達了國民黨遷往重慶的指令。

原本認為這樣的操作已經萬無一失的蔣介石卻沒想到,僅僅八天,南京城就被日寇占領。

南京城被迅速占領,雖然出乎蔣介石的意料,但卻在日軍的意料之中,畢竟日軍早在七七事變之後,就已經圖謀占領南京。

1937年8月15日,松井石根成為上海派遣軍的司令官,他在走馬上任時就已經向當時的首相近衛表示:

“隻有拿下南京,才能打垮蔣介石。”

為此,松井石根開始展露出自己的戰略頭腦。

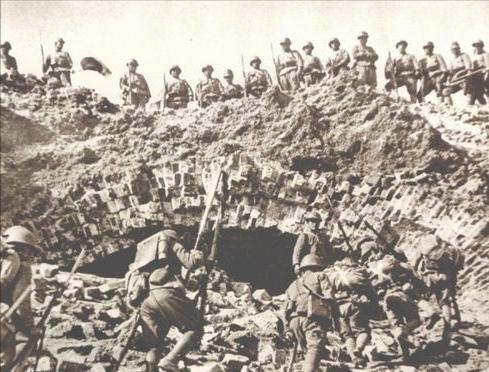

占領上海後,松井石根就親自起草了《占領南京城要領》,并在其中強調要用炮擊奪取城牆,進而強占南京。

除了軍事攻勢外,他還對南京守城士兵以及城百姓采取精神攻擊,松井的部隊抵達南京城郊時,下令向中國部隊散發《勸降書》,意圖讓中國士兵停止抵抗。

面對着兵臨城下的日本士兵,在城頭上的國民黨将領依舊存在意見分歧,于是在本身實力不均等的情況下,面對日軍的瘋狂進攻,國民黨軍隊苦苦支撐,最終城破戰敗,部分将士化整為零,隐藏在老百姓之中。

但就是這樣無畏的抗争卻讓整個南京城的老百姓陷入一片屍山血海之中。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">日本為何進行瘋狂屠殺</h1>

根據國際慣例,戰勝方是不允許随意殺害平民和戰俘的,那麼日本軍隊為什麼對南京軍民進行瘋狂的屠殺呢?

原因有五點:

(一)英勇抵抗遭瘋狂報複

中國軍隊對于侵略者一向毫不留情,無論戰鬥力有多大的差距,也會毅然決然地舉槍抗敵,進行頑強鬥争。

而南京保衛戰中,在敵強我弱的情況下,中國軍隊依然殊死搏鬥,給日軍造成極大的傷亡,他們的英勇作戰也給日軍留下了許多痛苦的回憶。

日本軍隊将對中國軍隊英勇抗戰、造成日本巨大損失的仇恨無恥地轉移到普通中國人頭上。

松井石根曾說道:

“自從在上海登陸以來,我軍将士就一直在盡興、殘酷的戰鬥,這樣的戰鬥使得士兵對敵軍産生了強烈的仇恨情緒。”

是以,在日軍進攻南京城後,松井石根就下達指令要對城内進行“掃蕩”,這無疑是對已經投降的中國士兵和無辜百姓的一場屠殺。

事實上,在從上海進軍南京的途中,日軍高層上司就曾經下達過屠殺令,導緻沿途中國百姓、軍人死于非命。

(二)滞留軍人被屠殺

12月12日,南京衛戍司令唐生智難以抵抗日軍,在接到蔣介石的撤退指令後,考慮到時間緊迫、撤退人數衆多、載人船隻較少等客觀因素,制定了“大部突圍,一部渡江”的撤退方式。

原本這樣的方式是當時最合理的,但等到真正宣布撤退的時候,他卻将指令更改為:“如不能全部突圍,有渡船則全部過江集結。”

這樣的指令下達後就讓師團内部産生疑惑,究竟是部分隊伍前往江邊還是全部隊伍?這就導緻許多原定突圍的部隊也紛紛向江邊轉移,而此時在江邊等待渡江的部隊已經多達9個師。

可是按照原計劃,在江邊接應的輪渡僅僅能承擔一個師的轉移任務,這麼龐大的人群,除了小部分人成功渡江,其餘人都在江邊滞留,這些人也與數十萬的難民一起成為日本侵略者肆意殺害的對象。

(三)軍人隐藏在百姓之間

由于南京保衛戰撤退不利,大批已經放下武器的士兵藏入南京百姓之中,而這也為日本侵略者捕殺平民提供了借口。

日本侵略軍在進入南京城後,便以搜尋“便衣兵”為旗号,大肆捕捉平民百姓,肆意殺害,甚至不分青紅皂白,不論男女老幼,一概殘忍的屠殺。

當然,在某些場合日軍也會假惺惺地按照“标準”進行搜尋,但是這些所謂的标準隻是表演出來給一些特定的國際人士看的,甚至有時候搜尋到所謂的“便衣兵”,在經過國際人士的講情、澄清等,僞善的日軍就會釋放他們。

日本兵确實有搜尋“便衣兵”的目的,不過這隻是借口,他們隻是為了在南京城内普通百姓身上發洩自己的獸欲。

(四)日本軍國主義的殘暴本質

自從“黑船事件”後,日本就開始向資本主義國家轉變,幕府集團徹底落敗,天皇也從幕後走向台前,手中的權力也達到頂峰。

由于日本政體的迅速轉變,日本國内出現軍國主義思想,這就使得日本成為一個戰争機器,而在中國實施暴行的日本軍人甚至隻是這台戰争機器的部分零件。

日軍企圖通過對南京的大規模屠殺來迫使中國人民放棄抵抗,于是在南京的日本士兵也就有組織有計劃的開始肆意屠殺百姓和中國戰俘。

(五)日軍變态的心理

日本向來以“大和民族”作為世界上最高等的民族,壓根就瞧不上世界上其他的種族,在他們的思想中,世界就應該被天皇統治,整個世界就應該隻有大和民族存在。

他們非常瞧不起中國人,一個在南京的日本士兵曾輕蔑地說:“一頭豬比一個(中國)人值錢,因為豬能吃。”

于是在這樣的思想下,日本士兵将刀朝向中國普通百姓也是有原因的。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">南京大屠殺震驚世界</h1>

日本人占領南京後,為了掩蓋自己的惡行,他們在南京城設定了嚴格的新聞禁制,但是這并沒能讓這場滅絕人寰的屠殺徹底塵封。

出生于德國漢堡的拉貝在1908年時來到中國,那時候的他才26歲。

1937年7月,盧溝橋事變後,中日之間的局勢已經非常緊張,此時的拉貝在南京西門子辦事處任職,出于安全考慮,總部要求他回國,但是拉貝拒絕了,他仍然選擇留在南京。

鑒于南京的危險局勢,拉貝與其他外籍人士經過協商,準備遵循上海公共租界設立難民營的先例,決定在南京也設立難民營,并且成立了一個國際救助機構,拉貝被推舉為這個機構的委員會主席。

受命于危難之際的拉貝開始走馬上任,這也就開始了他在中國的救助時光。

拉貝是一個極具正義感的人,他對日本帝國主義的暴行十分不滿,于是從1937年9月開始,拉貝就開始記錄自己在中國目睹的日軍的暴行,一直到1938年2月23日離開南京。在日記中他這樣寫到:

“日本對這裡的破壞簡直罄竹難書。”

“目睹這一切的我必須振作起來,将這一切都記錄下來,以便我将來作為目擊證人将這些全部都說出去。”

……

在正義感的驅使下,拉貝為了保障“安全區”内的難民生命安全與日本侵略者進行不斷鬥争。

由于拉貝是德國人,來自日本的“合作國家”,是以他在日本人中有一定的話語權,為此,他不斷與日軍和日本駐華大使館進行交涉,要求日軍不要傷害難民,他甚至直接找到了日本華東司令官松井石根,向他控訴日軍的暴行,并且請他維持正常的秩序,停止暴行,讓百姓正常生活。

面對日軍高官的壓迫,拉貝并不懼怕,但是讓拉貝頭疼的是難民如何安置的問題。

由于難民人數衆多,拉貝先後開辟出25個地方作為難民收容所,甚至連他的家中也住滿了衣衫褴褛的難民。

雖然難民有了居住的地方,能夠暫時保障他們的生命安全,可難民人數衆多,憑借拉貝等人的力量難以滿足他們的吃穿用度,于是拉貝與夥伴通過私人關系聯系到國際紅十字會等機構,為難民赢得了不少捐助。

除了吃穿問題,難民的基本水、電的供應也無法得到滿足。日軍在占領南京城後,就立刻對南京城内的水、電進行破壞,為了能夠讓難民喝得上水,用得上電,拉貝親自與日方進行交涉,并且帶領水電工對已經被破壞的發電機進行修複 。

拉貝的努力并不是白費的,半個世紀之後,他所寫的《拉貝日記》也被衆人知曉。

拉貝回國後,這個難民委員會就由貝德士全權接管,貝德士是金陵大學的一名教授,在南京失守後,一場浩劫開始了。

貝德士面對這樣的屠殺激憤不已,于是與拉貝一起組建難民營。

由于日軍在南京街頭瘋狂殺人,許多難民不敢出門,于是貝德士就親自把夥食送到難民營中。

難民營中糧食急缺,貝德士也改變了自己的飲食方式,将面包改為稀粥,與難民同甘共苦。

在難民的飲食問題得到解決後,更為艱難的問題呈現在貝德士眼前,那就是難民營中婦女過多。

日軍為了發洩獸欲,經常在街上、民房中肆無忌憚的強奸女性,而難民營中的女性數量很多,為了避免日軍進入難民營,侵害落難的婦女,是以貝德士隻好和其他美籍教授日夜輪番看守,保護她們。

後來,日軍眼見難民營中婦女不少,甚至還找貝德士“借人”,以充作日軍的慰安婦,如此厚顔無恥的要求被貝德士強硬拒絕。

值得一提的是,貝德士還曾與委員會成員一起保護了一群特殊的人,他們是特殊的難民——廖耀湘等中國軍官。

日本占領南京後,中國的将領一被發現,必然會被殺害,面對着這樣危險的情況,貝德士将廖耀湘等人安排在江南水泥廠、金陵大學等地方,躲過了數次日軍的搜捕,最終成功脫險。

由于日軍對南京的所有消息都進行了封鎖,消息傳遞十分不易,貝德士借用工作的機會才向外界傳遞出南京此時的情形。後來在戰犯審判的過程中,貝德士作為證人出庭作證,坐實日軍在南京的暴行,讓日軍司令伏法。

除了拉貝與貝德士之外,還有一位牧師,也曾為南京人民奔走,他的名字叫做馬吉。

馬吉完美避開日軍的耳目,将日軍在南京的暴行拍攝成紀錄片,并且将紀錄片的膠卷成功帶出南京,成為日後揭露日軍暴行的關鍵性證據。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">當事者的泣訴</h1>

南京大屠殺已經結束,三十餘萬百姓、士兵已經被殘忍殺害,雖然我們可以通過一些報道、書籍、視訊了解到當時的慘烈情境,但是我們永遠都想象不到那些從死人堆裡爬出來的幸存者到底經曆了什麼?那時的經曆是否如夢魇一般纏繞着他們?

請求父母盡快結束我的生命

曹志坤是南京大屠殺的幸存者之一,當時他才14歲,還是一名國小生,在日軍攻占南京的那一天,學校停課了,小小年紀的他并不懂得什麼是生死離别,可是在下一刻他明白了。

飛機的轟鳴聲由遠及近,六架日軍飛機向溧水縣城飛來,同時還伴随着大量破空而來的子彈,飛機低空飛行的那一刻,無數百姓血染當場。面對這樣的情況,曹志坤隻能跑,他心想:隻要我跑得夠快,飛機就追不上我。

可是他跑啊,跑啊,一顆子彈還是射中了他的左大腿。

曹志坤的左大腿斷了,但是求生意識支撐着他朝河邊爬去,朝家的方向爬。

當他費盡全身力氣爬到河邊後,周圍依舊在爆炸,身邊的哀嚎之聲不斷傳來,曹志坤一下子脫力,暈了過去。

等到父親找到他的時候,曹志坤的大腿傷的非常嚴重,由于沒辦法醫治,他甚至痛苦地請求父母結束他的生命。

最終在家人的勸慰下,他開始堅強起來,隻是傷口不斷發炎、化膿,不過好在是在冬天,天氣寒冷,傷口漸漸好轉,但是他依然落得一身殘疾。

我年僅十二歲就遭遇日軍的暴行

曹志坤雖然身體受傷,但是他畢竟是一名男人,在當時的南京,一名女人遭受的苦難有時候要比男人可怕的多,幸存者張秀紅就是如此。

1937年12月初,日本軍隊要殺過來的消息在張秀紅所在的村中流傳,據說日本人會将村子裡的房子全部燒毀,會把人全都殺光,這樣的消息讓村民倍感恐懼,為了避免遇見日本軍隊,于是村子裡的人都帶着被子躲到田裡住。

田裡雖然安全,但是正值深冬,田裡又冷又濕,一連住了幾天也沒見日軍的影子,為了孩子的身體健康,張秀紅的爺爺就帶着她回到村子居住。不巧的是,他們剛回村居住,就碰見了日本軍人。

日本軍人一進村子,就将村中的男女分開集合起來,着重檢視适齡男人身上是否有刀傷、槍傷,手上是否有繭子,頭上是否有帽印,如果有就集中拉到田裡殺掉,那一天,槍聲四起,在處決完所謂的“便衣兵”後,那些日本兵就開始展露獸性。

那一天,張秀紅與爺爺在家中做活,突然一個日本士兵闖進家中,用刺刀對着老爺子,說要“花姑娘”,而老爺子自然也知道那名日本兵說的是什麼意思,就連忙說沒有,可是那名日本兵直接将刺刀指向了張秀紅,老爺子上前阻攔被刺刀刺傷,張秀紅為了救爺爺就這樣被日本兵強暴,下身被撕裂,留下了終身殘疾,那年她才十二歲。

後來爺爺為了保護她,就将她的頭發剪短,打扮成男人的樣子,送到田裡居住,一家人躲躲藏藏,到了第二年,村中的男人幾乎全部被殺光,隻剩下女人。

這時女人們已經不哭了,她們的淚已經哭幹了。等到日軍不來村中搜查,張秀紅一家才回到村裡居住,就在他們回村的途中還看到了不少死屍——已經被野狗撕扯的面目全非。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="19">總結</h1>

“地獄空蕩蕩,惡魔在人間。”

這似乎是1937年12月13日南京城中的真實寫照,侵華日軍占領南京後,制造了慘絕人寰的大屠殺,三十餘萬中國人慘遭殺戮,無數婦女被蹂躏,成為日本軍人發洩獸欲的工具,甚至還有所謂的“百人斬”比賽,這無疑是中國曆史乃至世界曆史最為黑暗的一夜。

二戰勝利後,遠東法庭對南京大屠殺事件進行審判,讓雙手沾滿鮮血的戰犯受到了應有的懲罰,讓他們永遠釘在恥辱柱上,但是身為中國人我們依然忘不了那個昏暗時刻。