在伍迪•艾倫中年時代拍攝的大量“城市反浪漫主義喜劇”中,與其說他是在批判,不如說那是美國21世紀反智主義的先聲。他的作風是把一些喜愛表現的知識分子從衆人的矚目中拉下講台,或者挖苦那些陷入精神困境的中産階級代表。

他認為這些角色的掙紮是微不足道的,庸常而沒有觸及本質。他覺得,在“人人終有一死”的大前提下,怎麼生活得更有意義才是每個人都該考慮的問題。

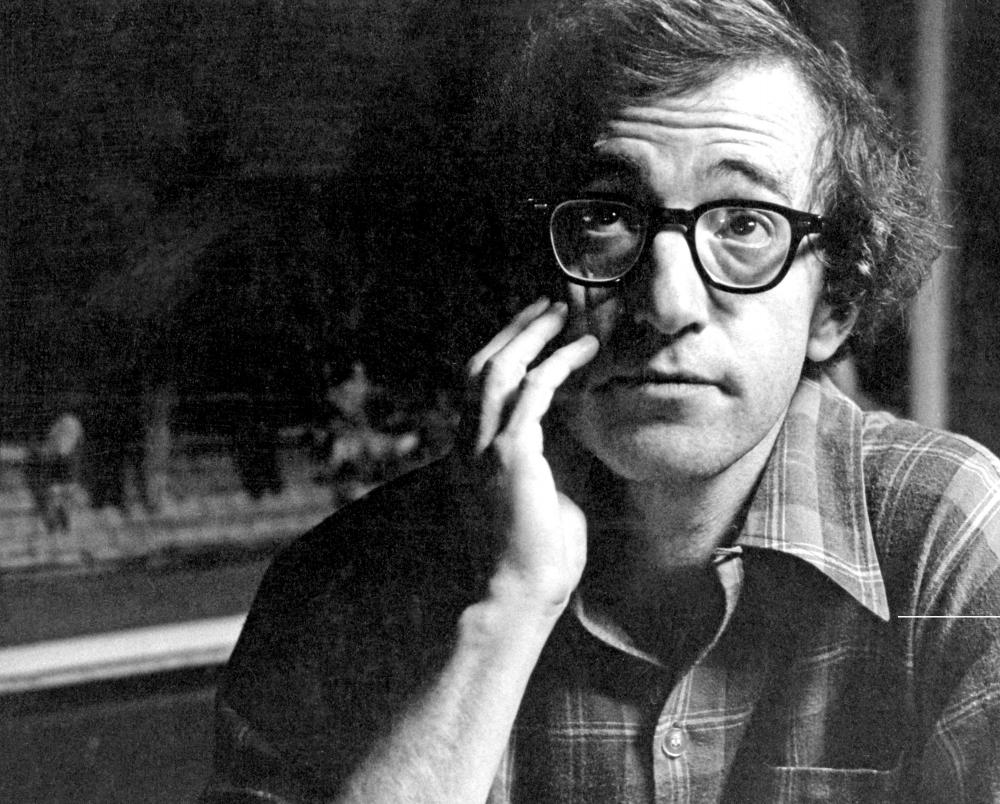

伍迪·艾倫(Allen Stewart Konigsberg),1935年生于紐約布魯克林,美國導演、編劇、演員,美國藝術文學院榮譽成員,挑剔的法國人稱他為“美國電影界惟一的知識分子”

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="7">名導演與“壞典型”</h1>

談論伍迪•艾倫是一件比較困難的事情。

首先,他作為一位著名導演,在将近六十年的創作生涯裡拍攝了五十多部電影——創作生涯之久,涉及内容之豐富,都使他的風格不太容易定義。

其次,作為一位金球獎終身成就獎得主,作為一個常年以知識分子形象行走于銀幕上的電影人,他的後半生又深陷于“猥亵養女”的醜聞之中。對于這一件事,談論起來尤其困難,因為許多人根本不會花精力去了解這個“污點”到底是不是真事,正如一位知名人士向媒體公開表示的那樣:不管事實如何,我站女人這邊。

這看上去就像發生在伍迪•艾倫電影裡的荒誕情節,比如在為人熟知的《午夜巴黎》這部影片裡,一位不知名的大學教授看到什麼文藝作品都要張口評論一番,盡管漏洞百出,但表達觀點才是重要的——關鍵是有人喜歡聽,而且不管他是對是錯。

伍迪•艾倫可以在影片中讓這類人物當衆出醜,但是回到自己的問題上,他卻基本失去了解釋權。大概是因為正直的美國中産階級都渴望擁有一個這樣的壞典型——重要的不是他做沒做過壞事,而是大衆有權利認為他就是一個不道德的人,不然報紙上寫些什麼呢?人們看到的是:伍迪•艾倫和一個比自己小35歲的南韓裔女孩結了婚,這個女孩還是他和前女友的共同養女(伍迪認為她是女友米亞•法羅與前夫領養的孩子),這一切,不都證明了他在品行上不咋地嗎?

是以,關于“美國夢”,人們既需要正面的學習案例,也需要反面的攻擊對象,伍迪•艾倫最好乖乖接受,不然,他就是在借助自己的影響力掩蓋事實,就像克林頓夫婦所做的那樣。

伍迪•艾倫顯然受不了這種栽贓,盡管他一輩子都在強調自己作為一個導演并不關心别人的看法,但在一生即将走到終點時,他還是出了一本自傳,于2021年3月底在美國上市發行(尚無中譯本)。

寫這本書時,這位在米亞•法羅的心目中“端正的品行為他樹立的良好形象被他的醜行給毀了”的導演,一定是想起了同他交談5天後即猝然長逝的電影大師英格瑪•伯格曼——他雖然一輩子都沒能拍出足以比肩偶像的影片,但他在電影與人生中的漫長探索,也有着其完整的價值,這一切,都讓他不允許自己背着一個巨大的“污點”被蓋棺定論。

伍迪·艾倫的偶像:伯格曼

費裡尼

黑澤明

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="257">拍電影就像昆德拉在寫作</h1>

伍迪•艾倫一生中拍了五十多部電影,從2019年的《紐約的一個雨天》往前推,有太多的好片子值得人們回憶,比如2010年代的《藍色茉莉》《愛在羅馬》《午夜巴黎》,2000年代的《午夜巴塞羅那》《賽末點》,1990年代的《解構愛情狂》《賢伉俪》《艾麗絲》,1980年代的《漢娜姐妹》《開羅紫玫瑰》《西力傳》,1970年代奠定他風格的《曼哈頓》《我心深處》,以及他最為人稱道的《安妮•霍爾》。甚至連他覺得隻不過是典型商業片的早期作品《呆頭鵝》和《傻瓜入獄記》,其中的喜劇元素也經常被人提及。

作為一名多産的導演,伍迪•艾倫最為明顯的特質就是他身上的知識分子腔調,尤其是在他自己作為主演的那些影片中,他以一副固定的神經兮兮且話痨的形象,把對美國中産階級的挖苦發揮到了極緻。

伍迪•艾倫也認為自己是一名知識分子嗎?起碼年輕時他不這麼想,在接受采訪時他曾說過,直到高中快要畢業,他才拾起陀思妥耶夫斯基的作品來讀——他認為自己的文學積累是遠遠不夠的。

而人們堅定地認為他确确實實就是一個知識分子導演,這又是為什麼呢?伍迪開玩笑說,他隻是把一堆看上去複雜的詞彙生搬硬套進電影,比如在《安妮•霍爾》的開頭,當他開始引用弗洛伊德的學說,觀衆們就不可避免地認為他是一個有涵養的人了。這是他慣用的自嘲套路,除了表示自謙,他可能還在提醒觀衆的知識水準不夠,當然,最有可能的一種解釋,其實是他在諷刺自以為是知識分子的那類人。

在他知名度最高的兩部影片《安妮•霍爾》和《曼哈頓》中,伍迪先是把傳播學大師馬歇爾•麥克盧漢請到自己的故事裡,讓麥克盧漢親自出境否定一個誇誇其談其學說的大學教授。在後一部影片中,伍迪飾演的脫口秀腳本寫手由于和新潮人士的觀點不同,憤憤地對瑪瑞兒•海明威(作家海明威的孫女)飾演的年輕女友說道:我生氣是因為我讨厭扮成知識分子的垃圾!

這就是伍迪•艾倫的一貫作風,他對誰都要揶揄上幾句,尤其讨厭專家和學者,諷刺起知名藝術家也毫不留情。而且從《安妮•霍爾》開始,他總是沒完沒了地沖到鏡頭前直接跟觀衆對話,向他們“灌輸”一堆自己的感受或見解。就像寫小說的米蘭•昆德拉總是突然從娓娓道來的故事中蹦出來并開始議論,把讀者吓一跳——就像給兒童看的節目中突然插播廣告,這種“不敬業”的手法,常常令專心緻志的觀衆們大為光火。

《安妮·霍爾》

伍迪一直都堅持着這種“自以為是”的脾性,而且由于他常作為自己影片的主演出現,主角相當的固定人設,也讓絕大多數觀衆都認為他是在本色出演,認為角色的台詞,正是伍迪作為一個知識分子向大衆所作的攤牌。

當伍迪拍出了知識分子的馬腳和醜态,當他拿着中産階級家庭插科打诨時,觀衆們當然樂意追逐他,可當他的矛頭對準了他們的庸常生活,這一切就變了。因為影迷們需要的是一個“來呀,伍迪,像你過去做的那樣,讓我們笑倒在地吧”(《伍迪的後半生》)的伍迪,而不是一個趾高氣昂和故作深沉的上流人物。

正因如此,當伍迪繼《安妮•霍爾》後推出他的第一部嚴肅電影《我心深處》,迎接他的不但不是惺惺相惜的擁抱,而是評論界和普通觀衆們的一緻批評。而他在《曼哈頓》之後重新嘗試的另一部潛心之作《星辰往事》,也遭遇了近乎滑鐵盧式的失敗。

《曼哈頓》

伍迪曾解釋,其實他的很多影片都是拍給大學生看的。但他的“知性主義”并沒有在美國國内引起太大的回聲,他從一個廣受擁戴的喜劇片導演,慢慢蛻變成了一個小衆的文藝片導演,到二十世紀九十年代中期以後,他的忠實觀衆基本上都是在歐洲大陸沉澱下來的。

當然,這也不意味着伍迪就是一個歐洲派的導演,舊大陸上的大師們比他的知識分子傾向更濃,也更具作者化色彩。是以,他們也不會像伍迪一樣樂此不疲地介入到對中産階級道德趣味的讨論中來,那還不如寫書,正如齊澤克所做的那般——盡管這個新潮哲學家總是很感興趣地評價新上映的話題片,但如果讓他親自下場去執導一部愛情電影,對他的思想來說就可能是一場災難。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="258">大導演的階層困惑</h1>

嚴格來說,伍迪•艾倫并不算是一個嚴肅的知識分子。在他中年時代拍攝的大量“城市反浪漫主義喜劇”中,與其說他是在批判,不如說那是美國21世紀反智主義的先聲。伍迪的作風是把一些喜愛表現的知識分子從衆人的矚目中拉下講台,或者挖苦那些陷入精神困境的中産階級代表。他認為這些角色的掙紮是微不足道的,庸常而沒有觸及本質。他覺得,在“人人終有一死”的大前提下,怎麼生活得更有意義才是每個人都該考慮的問題。

存在主義思潮影響了作為劇作家和導演的伍迪•艾倫,但他也隻是深陷于一種童年時代或青春期的困惑之中,并沒有在思想的沼澤中走得更遠。

《伍迪•艾倫:電影人生》一書的作者理查德•席克爾(《時代》雜志資深影評人)曾對伍迪和卓别林做過一番比較:“卓别林晚期的作品涉及廣闊的、極其鮮明的社會主題——勞動的異化,法西斯主義、資本主義的種種罪惡——相比之下,伍迪的作品很少觸及這些問題。”

這是客觀審視伍迪成就的一種比較普遍的視角,在對伍迪的衆多批評聲中,指責他不關心社會底層的聲音尤其尖銳。對此,伍迪又是怎麼解釋的呢?

在他于1980年編劇并導演的影片《星辰往事》中,有一段針對以上指責的回應。這是一部講述生活在發達城市的成功人士不知如何面對他充裕生活中的雞零狗碎,因為他一直在思考“人終有一死,而眼前的生活毫無意義”這樣的宏大命題的電影。片中,伍迪飾演的主角是一個名叫桑迪的知名導演,在和一位年輕女性觀看了意大利電影《偷自行車的人》之後,桑迪向這位同情底層人物的影迷表達了自己的觀點:當你生活在一個物質豐盛的環境中,社會問題就沒那麼重要了,你應該關心的就變成了相愛、衰老和死亡這樣的問題。

《星辰往事》

這部電影上映之後,伍迪很快就陷入到了輿論的漩渦之中。當然,人們更關注的,也不是被伍迪或桑迪漠視的問題,而是這部影片把影迷群體塑造成了一群比桑迪還要神經兮兮的人物。觀衆們是以相信編劇兼導演和主演的伍迪就是一個白眼狼,大家捧紅了他,但他卻忘恩負義地在電影裡把他們嘲諷得一無是處。

二十二年後,伍迪在接受瑞典影評人史提格•比約克曼采訪時,仍忘不了這段往事,他說道:

“我(在《星辰往事》中)想探讨的主要是人與死亡的關系,這一點在我的其他電影裡也有所呈現。”

但他依舊沒有解釋影片開頭那位制片人提出的問題:“他有什麼值得痛苦的?這家夥難道不知道自己擁有最棒的搞笑才能嗎?”(這一台詞是伍迪拍攝《我心深處》後,影評界裡的一種典型觀點)

這一問題,在現實中則被表述為:伍迪•艾倫作為一個如此成功的導演,為什麼還要一直在電影裡自憐自艾,他難道不夠幸運嗎?

人們了解不了伍迪,他看上去像是得了“富人病”,或者是得了《紐約的一個雨天》裡男主角所患有的那種“天才病”。伍迪也不了解人們為什麼揪着這個問題不放,他比較慣常的回應方式就是:嘿,電影是電影,我是我,桑迪那麼想,但并不代表我也這麼想。

客觀來說,影迷的指責有一定的道理,伍迪的精神次元确實沒那麼寬廣。我們可以看到,在他2012年執導的影片《藍色茉莉》中,凱特•布蘭切特飾演的女主角從一名貴婦人跌落到最普通的勞工階層,她顯然應付不了這種泥濘一般的生活,于是一邊指責自甘堕落、甯願把自己托付給一個普通直男勞工的妹妹,一邊不停地“自我完善”,期待着能夠重新嫁入豪門。

我們當然也可以把這種叙事作為一段諷刺,但在他2019年創作的影片《紐約的一個雨天》中,我們又看到了出身望族的年輕男女身陷狗血劇情的故事。片中,當紅小生蒂莫西•柴勒梅德飾演的男主角在豪宅外的步行街上一邊走,一邊在心裡自言自語,與其說這也是在批判,不如說這就是伍迪改寫自己青春期的一種嘗試:伍迪作為一個少年得志的人物,雖然早年既解決了經濟問題,但還是要為了生活奔波,那麼,如果作為一個富二代,他的年輕時代将是如何度過的呢?

正如有人問昆德拉:《不能承受的生命之輕》裡的托馬斯就是你自己吧?昆德拉回答說:不,恰恰我當時沒有做出他所做的選擇,是以我常想如果當時我跟他一樣那麼做了,現在的我會變成什麼樣……

很難想象一位藝術大師的晚年思想也會經曆這樣的蛻變。而站在伍迪自己的角度來看,他擁有那種架空的世界觀和人生觀也是必然的:他在本應好好讀書的年紀隻顧着給報紙寫段子去了。雖然他後來以一個天之驕子的身份回過頭來補課,但過早展現出來的精神特質,早已讓他的思想定了型。

《紐約的一個雨天》

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="259">滑稽對他來說是一種本能</h1>

伍迪•艾倫的原名叫艾倫•斯圖爾特•康尼斯博格,出生于1935年,在紐約布魯克林區一棟租來的房子裡長大。他的父親當過珠寶雕刻匠、制書匠,在餐廳和撞球館做過服務員,開過計程車,也當過酒吧招待,母親亦是一名普通店員。

據伍迪的妹妹回憶,父母年輕時不是吵架就是冷戰,期間有幾年甚至都沒有互相說過話。

在伍迪的影片《無線電時代》裡,他曾還原了一段自己童年時期的生活場景:

一家人在房子裡各幹各的事情,父親倚躺在沙發上看報紙。

童年“伍迪”跑向父親身邊,說:我能要15美分去買《蒙面遊俠的戒指》嗎?

父親壓低報紙,不耐煩地回答他:“我是什麼做的?錢嗎?”

這時,母親從廚房裡探出身說:你應該多花點兒心思在你的學校功課上,少聽點廣播。

“伍迪”:你還不是整天聽廣播?

母親:那不一樣。我們的生活就這樣了,但你仍有機會好好長大,去做個像樣的人物。

從這個片段裡可以看出,童年的伍迪雖然無憂無慮,但生活遠遠沒有到富裕的程度。他成天漫遊于布魯克林的街頭,在遍地的電影院裡打發着自己的好奇心。

母親希望他長大後能夠成為一名藥劑師,但伍迪的精力過于充沛,他總是在屋子裡上蹿下跳,于是遭到更加嚴格的對待。母親在晚年接受給伍迪的導演生涯拍攝紀錄片的劇組采訪時,曾後悔地說道:“如果那時我對你不那麼嚴厲,你大概就不會變成個急性子了。”

着急的個性大多被伍迪以一種神經質的絮絮叨叨表現在了他主演的那些影片中,與人争論時,由于精神過于亢奮、思維過于活躍,他綿綿不絕的意識流在嘴裡變得結巴。

在5歲那年,還有一件個人思想史上的大事影響到了伍迪——他知道了什麼是死亡,于是“突然變得郁郁寡歡并且尖酸”。晚年接受采訪時,他回憶了當時的情境,說道:

當我開始意識到人有一天是會死去的,生活不能永遠這樣繼續下去,“嘿,讓我出局,我可不想玩這個遊戲。從那以後,我的一切就此改變。”

在影片《安妮•霍爾》中,伍迪也還原了這段經曆:

母親帶童年艾爾維(伍迪飾演的男主角)去看心理醫生。

母親:他最近情緒低落,突如其來地,他不想做任何事情。

醫生:你為什麼情緒低落?艾爾維。

母親:快告訴醫生。(轉向醫生)可能是他讀的那些東西。

醫生:讀到的東西是嗎?

艾爾維:宇宙正在膨脹……總有一天它會四分五裂,那就是世界末日。

母親:那和你有什麼關系?(轉向醫生)他不再做作業了!

艾爾維:還有什麼做頭?

母親:宇宙和你的作業有什麼關系?!你現在在布魯克林,布魯克林沒有膨脹!

醫生:再過億萬年也不會膨脹啊!艾爾維,我們應該趁着還在這兒盡情享受生活才對啊!嗯?哈哈哈哈哈。

母親沒辦法跟伍迪解釋“存在”這麼宏大的命題,心理醫生也不能,成年人在這個問題上的敷衍,讓幼年的伍迪看到了世界荒誕的一面:這一切的結果是如此不幸,而人們居然還能假裝若無其事地繼續埋頭活着。

他過于早熟了,但早熟不意味着這個生命能在對自我的探索中順利找到答案。後來,他嬉戲于童年遊戲中,逃避人們對他猶太人身份的歧視,躲避學校裡大孩子的攻擊,轉眼就到了高中時代。

在學校裡,幾個同學發現了他講搞笑故事的才能,就建議他給報刊寫段子,他這麼做了,不久後作品刊登在了大報上。緊接着,他受邀成為專欄作家,十九歲時就月入5000美金了。

伍迪的搞笑才能得到了很好的培養和鍛煉,他自己也認為走在路上就能想出好笑的段子是一種巨大的天賦——就像天上掉下來而他伸手接住一樣簡單。

從大學辍學後,小有名氣的他開始給脫口秀場寫舞台腳本,給《紐約客》寫花邊新聞。再之後,娛樂界的大腕覺得把這個瘦弱的寫手捧成一位脫口秀明星會是個不錯的主意,就把他推上了百老彙的舞台。伍迪一舉蹿紅,為後來的電影之路奠定了人脈和風格的基礎。

有别于當年一衆血氣方剛的美男子形象,伍迪給自己設定的造型本身就顯得滑稽十足:瘦削的臉頰上架一副黑框眼鏡,過于圓大的額上頂一頭偏分,小職員的衣着罩住瘦弱的骨架——一個看上去像是未成年人的拘謹的書呆子,用業内人士的話說,這叫:“看起來很容易被戲弄的男人。”

這個男人從背景走出來就開始講段子,人們一陣接一陣地哄笑起來,他們發現這些段子比之前那些寫手的東西好笑太多了。

後來在一檔秀場節目上,主持人問伍迪:你以前學拳擊,是為了擺脫貧困還是因為你真的喜歡拳擊?

伍迪回答說:都不是。我學習拳擊是為了能對付我媽。她要是敢再跟我理論,我一定會打得她滿地找牙,你懂的,她可是個老太太呢。

在故事的創作上,伍迪·艾倫渴望成為尤金·奧尼爾那樣的戲劇大師

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="260">他可能是下一屆諾貝爾文學獎得主</h1>

衆所周知,特朗普年輕時代也說過脫口秀,但他最後變成了伍迪•艾倫在電影裡諷刺的那種人。伍迪不喜歡講粗俗的笑話,甚至不能忍受劇組在節目裡呈現缺乏知性色彩的中産階級家庭的家長裡短。

然而,脫口秀也并不是多麼進階的東西,雖然那時候不流行巨大的提詞器,更沒有聰明的後期剪輯,但在讨好觀衆這方面,過去與今天的邏輯都是相通的。

在二十世紀六十年代的美國脫口秀節目中,藝術和政治都開始變成一種時髦的“心理治療”,“每樣東西看上去都是那麼新鮮和閃耀。”(紀錄片《美國大師系列之伍迪•艾倫》)秀場上的演員拿尼克松開玩笑,有觀衆一聽到這個名字就忍不住笑出了聲,包袱抖完,大家發現敵對雙方都遭到了揶揄,一起大笑起來。

那是一個披頭士運動、種族融合、男女平權、同志主張包容性的時代。伍迪站在台上對所有的流行思潮“大開殺戒”,台下的有閑階級對他佩服得五體投地。

伍迪看上去生來就應該講笑話,甚至連他那些半生不熟的肢體動作都像是特意發明的一種文體。而事實上,由于性格羞澀,他起初對站在大庭廣衆之下侃侃而談這件事非常不習慣,是以經常會做出比較怪異的舉動,比如經常把麥克風線纏在自己脖子上,使觀衆受到驚吓,大家還以為他太緊張了想要自殺。

他不太會跟觀衆交流,更别提去讨好他們了,他根本連怎麼表演都沒學會,也沒有時間給他彩排,一切都是現場的,演砸了就是演砸了,是以夜總會老闆也不會穿着比演員更新潮的衣服上來暖場說:“這個段子實在太好笑了,我們怎麼請來了這麼搞笑的演員!”

1965, 伍迪艾倫脫口秀

伍迪當然也有演砸的時候,但總的來說節目效果相當好,因為雖然承受着來自觀衆和資方的壓力,但那時的脫口秀也不搞什麼淘汰制,盡管這在節目機制上不怎麼“民主”,但在幽默這件事上,觀衆其實是向着“獨裁”的。

伍迪蹿火以後,影視界的大人物們開始注意他,邀請他寫作喜劇電影劇本。這樣,伍迪編劇、導演并主演的第一部電影誕生了,名叫《傻瓜入獄記》。

影片中,伍迪飾演的主角維吉爾貢獻了為人銘記的一句話:我害怕待在女人邊上,我會流口水的。這部電影大賣,整個拍攝過程也讓伍迪非常興奮,他得以完全按照自己的想法來拍攝,而不是在創作上處處受制于人——他之前參演過一部自己編劇的電影,但在資方的幹涉下,劇本被改得一團糟,從那以後他就下定決心,除非他完全說了算,不然他不會再去拍任何電影。

從《傻瓜入獄記》以後,伍迪作為一名電影創作者的身份得到确定,他也把那種“獨斷專行”的導演風格貫徹了下來。從不受資本挾持這件事上來說,不管是在過去還是當下,都是極其困難的,而伍迪顯然是個幸運兒,像踩着祥雲。

不過人們對他的非難也在暗暗發酵,并最終在他拍出《我心深處》和《星辰往事》兩部電影後糾纏着達到了高潮。

伍迪最早期的電影,如《香蕉》,講的是一種《堂吉诃德》式的“好漢出門去,一路有險遇”的故事,隻不過是把主題變成了“小職員出門去,倒黴事一樁接一樁”,這種簡單的故事結構,承載着為大衆提供歡笑的娛樂本分。

但伍迪并不想隻做一個拍搞笑片的導演,他的偶像是伯格曼、黑澤明和費裡尼,在故事的創作上,他渴望成為尤金•奧尼爾那樣的戲劇大師。于是,在拍了幾部票房大獲全勝的影片之後,他覺得自己應該轉型了,于是有了《我心深處》這樣一部影片。

這是一部怎樣的電影呢?從創作動機上來說,此時的伍迪有點像一個學究,在當時那個年代,這是存在于知識分子們身上的一種普遍特質。一個比較極端的例子,就是科幻作家菲利普•迪克所持的觀點:“(我是)一個寫虛構文學的哲學家,不是一個小說作家。我寫小說的技巧是我用來闡述感覺的工具。我寫作的核心不是藝術,而是真相。”

但如此進行第七藝術的創作,效果肯定與初衷背道而馳。因為他的影迷不需要一個比他們過得好得多的人來俯視并奚落他們。是以,過去那些好心的影評人開始懷疑伍迪的動機,而觀衆們更是怏怏不樂——電影就是電影,娛樂就是娛樂,為什麼要在大家喝着可樂、吃着爆米花的時候去談些嚴肅的話題呢?

是以,現在的問題變成了:當初伍迪痛恨資方對自己的劇本橫加幹預,但現在觀衆們又跳出來挑刺兒了——美國沒有創作審查制度,那麼到底有沒有真正的創作自由呢?

換句話說:讨好誰不是讨好呢?

這是橫亘在每一個創作者道路上的終極問題,但伍迪像個孩子一樣,對死亡的命題情有獨鐘。

伍迪•艾倫,做夢都想拍出伯格曼的那些偉大作品,但他自己充其量也隻接近了費裡尼的高度。從另一個角度看,費裡尼的巅峰期很早就完結了,而伍迪80多歲了還在尋找一個思考的出口。

可能他隻是沒想過這樣一個問題:為什麼要跟伯格曼比呢?就像菲茲傑拉德和塞林格這樣的作家沒有必要去跟博爾赫斯一争高下——對一個創作者來說,他自己的類型才是留給人們的最寶貴的東西。面對文藝史上那些難以逾越的高峰,像菲茲傑拉德、塞林格和伍迪•艾倫一樣去為人們留下關于青春時期的絢爛回憶,難道就不值一提了嗎?

我想說的是,對那些不能繼續自我完善的中老年朋友來說,保持一顆赤子之心,比扮演一個響當當的人物更值得尊敬。但我們的知識分子顯然不會認同這一點,他們還在拿着十年以前的網際網路段子讨論當下的思潮呢。

而從伍迪•艾倫的整個創作生涯來看,他一直在成長。是以,人們也沒有必要再糾結他為何不關心社會底層——他關注的,已經是每個人都會遭遇的思想困境,盡管是通過一種戲谑的畫面和口吻表達了出來。

晚年的伍迪•艾倫,在歐洲收獲了應得的聲譽,是以當他在美國籌不到拍攝經費時,歐洲的老闆們向他伸出了橄榄枝。再後來的故事,我們已經知道了,萬達收購了美國傳奇影業,用将近70部《無極》的制作經費,在新聞的層面上光複了失傳已久的太平洋娛樂産業。

之後,還會有一個能讓大多數人滿意的知識分子導演橫空出世嗎?很難預料。但是,有鑒于鮑勃•迪倫已經靠歌詞斬獲了2016年的諾貝爾文學獎,在這裡我要預言:如果五年之内伍迪•艾倫不出什麼大問題,他也會獲得一個諾貝爾文學獎。

END

發現教育價值 記錄教育改革

原創自志道傳媒《新教育家》雜志,文/艾克,圖/網絡