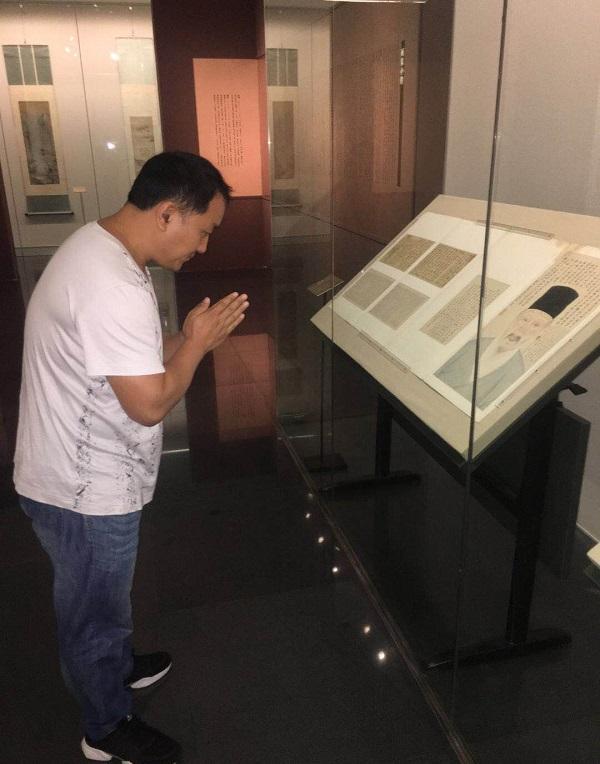

張林宗十代孫在北京畫院美術館展廳内拜祭

當你正在美術館賞畫,卻突然看到一個小夥子雙手合十,對着一幅畫像虔誠地行祭拜禮,你一定會好奇,畫裡這個人是誰?祭拜的這個人和畫像是什麼關系?如果這是祖先像,怎麼跑到美術館來了?這幅畫又是誰畫的?畫像背後一定有很多故事……

上海博物館藏《張林宗肖像》

這幅畫像,為上海博物館珍藏的無款《張林宗肖像》,現在正在北京畫院美術館展出,這個小夥子正是像主人的十代孫。

2017年9月23日,上海博物館研究員淩利中先生受邀在北京畫院年會上做了“時窮節乃見,一一垂丹青——以無款《張林宗肖像》作者考為例析清初遺民書畫特點”的主題發言,通過卷後諸多題跋與其它文獻的梳理,為世人挖出了這幅畫背後重要的曆史細節,尋找出了張林宗的行狀及肖像畫的作者。

上海博物館藏《張林宗肖像》的部分題跋

張林宗是誰?

張民表(1570年—1642年),字林宗,一字武仲,河南中牟縣人。

張林宗少年時就聰穎過人,過目不忘,博學多才,藏書萬卷,不僅嗜好古文,擅長書法,有“神筆”之稱,還任俠好客,倜傥豪放,在當時被稱為“天中三君子”。雖有真才實學,但是張林宗的科舉之路走得異常艱辛,與文徵明類似,1591年中舉後,曾參加過十次會試,可惜沒有考中,一生布衣。

當然,懷才不遇的高士在明末不乏其人,張林宗卻因氣節而成為比較特殊的一個。

張氏一門忠烈,張林宗的父親張孟男是明代的忠臣,官居戶部尚書,性格耿直,曾因不趨附張居正而受朝廷嘉獎晉升,張林宗雖未步入仕途,但胸懷家國天下。

1642年,李自成率軍攻打汴梁,圍城5個多月,張林宗以布衣之身助守汴梁,為守軍出謀劃策,頑強抵抗。為了拿下汴梁城,李自成引黃河水灌城,城破,近800裡的百姓遇難,40餘萬軍民不幸溺亡。在漫天黃水中,張林宗原本抱着父親的牌位和自己的詩文書籍登上了木筏,卻因為不停救水中百姓,木筏不堪其重而沉入水中,張林宗與兩個兒子、衆多門人也溺水殉難,隻有他年僅11歲的小兒子被浮木所救,被周亮工的弟弟收留并撫養成人。

這段曆史,被周亮工寫在了這張肖像畫的題跋中。周亮工是中國書畫鑒藏史上的重要人物,是張林宗的入室弟子,跟他學習了十幾年的詩文,也是這張肖像畫的發起人。

《張林宗肖像》之周亮工跋

淩先生在一些文獻和傳世書畫中找到了對這幅肖像畫的相關記載。比如如王士祯(1634年—1711年)《隴蜀餘聞》有所提及;故宮博物院藏曾鲸(1568年—1650)、黃仲元《葛一龍像圖》卷後晚清伍怡堂就摘錄了王士祯的相關文字,因為卷後有張林宗行書題跋;大英博物館藏陳洪绶等諸家《贈周亮工書畫合冊》中,黃澍明确提到了1650年在周亮工那裡觀賞這幅肖像畫并作題跋的事。

伍怡堂題曾鲸《葛一龍肖像圖卷》,故宮藏

張林宗慷慨就義的氣節在明末清初的士林間廣為傳頌,備受時人敬仰,從冊中孫承澤、方以智、顧夢遊等20多位文人名士的題跋中,也可見一斑。隻可惜,四百多年後的今天,鮮有人記得這段慘絕人寰的曆史,又有誰記得這個可敬的忠烈之士?

黃澍1650年題《諸家贈周亮工山水冊》,大英博物館藏

誰畫的?

這幅肖像畫上本無作者款,《中國古代書畫圖目·卷二》中的鑒定意見也是《清無款·張林宗像》,但是淩先生從題跋中找到了線索。

《張林宗肖像》之紀映鐘題跋

紀映鐘(1609年—1681年)順治七年(1650年)題跋中曾提到,周亮工告訴他,“雪江”當時打算為張林宗畫像,苦思冥想了三年不敢下筆,一天晚上,他夢見張林宗作勢搶他的畫筆,音容笑貌一如生前,雪江醒後振腕默寫,畫成了這幅肖像。

唐堂順治十二年(1655年)的題跋中也提到“雪江老人者,從十年後想象而成”。

《張林宗肖像》之唐堂題跋

可見,此畫的作者名“雪江”。

陳方策順治七年(1650年)的題跋提到:“周元翁公祖(周亮工)從林宗先生遊,得朝夕與梁。時有趙雪江居士工藻繪,亦同遊……雪江年八十,猶能憶以寫先生之照……”

《張林宗肖像》之陳方策題跋

闵派魯順治七年(1650年)題跋提到:“颍川趙雪江,追摹取照,神采風流,宛然如昨。”

根據這些題跋,淩先生進一步确定了該畫的作者是趙雪江,颍川人,即今天的安徽阜陽。

趙雪江(名澄),也是張林宗的學生,1629年左右,趙雪江結識張林宗。自從張林宗去世後,周亮工一直苦于找不到合适的畫家為老師畫遺像,直到1649年路過揚州的時候,偶遇善畫的同門趙雪江,邀請他創作了這幅《張林宗肖像》。

周亮工《賴古堂書畫錄·趙雪江傳》

畫得像不像呢?

關于這個問題,淩先生在周亮工的《賴古堂書畫錄》中找到了依據。

據該書記載:“予師張林宗先生沒于黃流,餘恒思追摹先生小照,偶以語君,君曰:大異事,今夜方夢林宗授我以筆,當急歸圖之,遂仿佛如生。公子允隼見而伏地乞歸藏于家。雪江别吾師垂二十年,而故人容貌猶往來胸臆,一落筆便肖。如此交誼,何愧古人,不獨歎其技藝之工矣。”這段文字在周亮工《賴古堂書畫跋》中也有記載。

從周亮工的這段文字中,我們可以發現幾個有趣的資訊:

第一,這幅畫的創作有賴于張林宗的“托夢顯靈”,頗為離奇神異。

第二,張林宗的小兒子見到這幅畫像的時候立即跪拜,足見其栩栩如生。

第三,趙雪江20年沒見張林宗,根據記憶默畫出來的肖像竟然如此像,足見中國古代肖像畫家高超的寫實功力。

令淩先生倍感興奮的是,論文發表後,張林宗的後裔找到了他,這無疑為這幅畫的研究提供了非常珍貴的“活”材料。當張家從淩先生處得知這幅畫在北京畫院展覽後,張林宗的第十代孫專程驅車8個小時從河南趕來拜祭,這才有了文章開頭的那一幕。

張林宗

張林宗第九代孫

淩先生将這幅肖像畫與張林宗的九代、十代孫的相貌相比,發現仍有幾分相似,尤其是耳朵和眼睛,張林宗畫像的耳朵畫有一撮毛,而九世孫的耳朵也是如此,可見趙雪江觀察之細緻。

明清易代,為忠臣烈士、氣節文人畫像以激勵士氣的風氣大勝,比如黃宗羲、柳如是、冒襄、徐枋等。遺憾的是,幾百年後的今天,這些作品大多已經佚失,甚至這些忠臣烈士的生平都被時間湮滅,被後世遺忘殆盡。是以,這幅《張林宗肖像》能夠留存至今,顯得尤其珍貴,不僅為後世留下了張林宗的遺容,也見證了一段重要的史實。

北京畫院2017年會,淩利中在發言解析張林宗肖像畫

趙雪江是怎樣一個人?

據四川大學藏趙雪江《仿範中立雪巘竹屋圖》軸、台北故宮藏的趙雪江《仿李公麟山溪訪友圖》所署年款,淩先生推測,趙雪江生于1581年。而現在所見最晚的作品《松崖仙侶圖》作于順治十八年(1661年)。是以,淩先生推測趙雪江生卒年為1581年—1661年後。

趙雪江的一生,性簡志淡,流離隐居,四處漂泊。周亮工《讀畫錄·趙雪江》:“趙雪江澄,一字湛之,颍州人。嘗移家東萊,又移膠西,移大梁,晚移濠上,所至人争重之。君畫善臨摹,嘗入長安從王孟津(王铎)遊……”

趙雪江曾經與王铎有交往,見過内府舊藏的古代名迹,并多有臨摹,1647年還送過王铎《仿範中立雪巘竹屋圖》軸,王铎在上面有題跋。

那趙雪江的繪畫水準如何呢?

淩先生研究發現,畫史對趙雪江的評價并不低。

比如,畢泷跋王翚《清晖贈贻尺牍》:“予所見撫古者,惟趙雪江與王石谷二人而已。”

又比如,王士祯在《題汴人趙雪江臨趙子固棧道圖》中評價道:“雪江老筆妙入神,臨摹古本幾亂真。即教唐宋多能手,未必常逢如此人。”

再比如,與趙雪江有交遊的錢謙益在《題汴人趙澄臨趙子固棧道圖》中評價道:“蜀山崔嵬去天尺,千峰萬嶂攢列戟,奔濤坼峽鬥雷霆,削鐵層層梯絕壁。青天鳥道瞰窅冥,終古蠶叢見開辟。地縮千盤雲棧重,天回四遊閣道窄。牛車絡繹不斷頭,飛走淩兢罕接翼。輪鞅牽确如有聲,人鳥夤緣共一迹。穴穿重掩身入霤,登頓巉岩足上壁。此圖瑰璚畫者誰,似為升平寫物色。天漢津梁扼關隴,沃野輿圖跨梁益。參旗橫拂東井深,褒斜鈎連子午直。邛竹蒟醬來東西,滇僰冉駹走阡陌。何煩力士挽金牛,是處戎王貢瑤碧。郫筒好酒車郄載,織成錦段馬薦席。烝徒猶拜古帝魂,學士能銘劍閣石。嗚呼此圖不易得,全盛方輿真可惜。丹青如閱華陽志,衣裳不為左擔易。何物氈車掣橐駝,況乃窮廬蓋服匿。卧龍躍馬定誰是,錦江玉壘還自昔。雪江老人頭雪白,吮筆經營口嚄唶。畫師有心人不識,老夫看畫長歎息。”

故宮藏石濤《行書詩翰》中對于趙雪江的評價

趙雪江除了畫畫外,還博學善詩。故宮藏有一冊石濤(1642年-1707 年)作于1687年的《行書詩翰》,在《題雪江卷子》中評價道:“雪江先生耽清幽,标新取異風雅流。萬裡洪濤洗胸臆,滿天冰雪眩雙眸。架上奇書五千軸,甕頭美酒瑊百斛。一讀一卷傾一巵,紫裘嘯倚梅花屋。急霰飛飛無斷時,凍波淼淼滾寒涯。枯禅我欲掃文字,卻為高懷漫賦詩。”

此外,趙雪江還與吳偉業、孫承澤、餘懷等有交遊,以博學和詩文以及清幽雅淡的人品氣象嬴得了諸文壇盟主稱賞。周亮工、孫承澤在他去世後還為他刻過題畫詩集。

趙雪江《山水樓閣圖軸》局部及題署,1613作,上海博物館藏

趙雪江除了人物畫外,還有山水畫創作,早期遊曆江南的時候,很可能受到過吳門畫派的影響,尤其是款識的書風,明顯受到了文徵明娟秀溫潤的小楷書風的影響。中期的作品造型較為誇張,接近變形,與晚明陳洪绶等變形主義的畫風接近。

明末清初的畫壇,随着遺民間的往來更為密切,各地區的畫風呈現出了互動潮流,到清初,這種趨勢更為突出和強烈,如果追溯各家各派的傳統淵源,多屬于你中有我,我中有你的情形。

趙雪江《招隐圖卷》,1644 年作,上海博物館藏

趙雪江于明清鼎革之際四處漂泊的典型遺民身世,帶來了其畫風的不斷轉變,從吳門畫派、華亭畫派,以及其作于順治初年(1644 年)的《招隐圖》洋溢的金陵畫派風格,已經透露出了清初金陵畫派先驅的面貌,為明末清初畫派互動的典型代表之一。尤其值得注意的是,趙雪江晚期繪畫中喜歡畫穿紅色衣服的人,這正是其遺民情結的展現。

趙雪江《招隐圖卷》中的紅衣人物

趙雪江《仿大癡山水圖扇》,私人藏