上世紀60年代,世界處在一個革命與危機并存的時代,美蘇争霸加劇,焦點地區局部戰争激化,而中國革命的成功經驗以及火熱進行中的建設,對亞非拉開發中國家也起着非常大的影響,舊殖民地紛紛掀起獨立解放運動,以至于西方敵對勢力開始污蔑中國在“輸出革命”,加緊了對中國的圍堵。

同時,中蘇關系降到了冰點,蘇聯對中國采取劍拔弩張的戰争威脅,印度也加緊了對兩國邊界的蠶食,美國更是把戰火重新燒到了中國的近鄰越南……

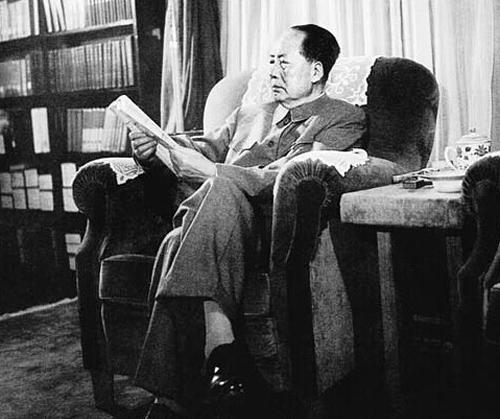

面對如此複雜嚴峻的國際局勢,中國的很多上司人心情非常沉重,但是,毛主席卻泰然自若,還悠閑地讀起書來。

一天,周總理來到毛主席的書房彙報工作,看到毛主席正在捧着一本厚厚的線裝古書,見到周總理進來,毛主席意味深長地問了一個問題:“恩來,你讀過明史嗎?”

周總理非常熟悉毛主席的個性,知道他肯定已經想到了應對的政策,就沒有作聲,等着毛主席繼續說下去。

果然,毛主席接着說:“明朝開國,謀士朱升是有重大貢獻的,他提出的九字國策,‘高築牆、廣積糧、緩稱王’是非常正确的,為朱元璋成就帝業立下了頭功。我從中也悟出九個字,‘深挖洞、廣積糧、不稱霸’,你覺得如何?”

周總理與毛主席共處幾十年,早已如伯牙子期,聞弦而知音,一聽毛主席這“九字真言”,周總理頓覺眼前一亮,說:“主席的意思,是指我們應對國際局勢之策?”

毛主席點了點頭,還幽默地說:“你看看,有沒有剽竊之嫌啊?”

周總理也會心地笑了,說:“我建議立即召開政治局常委會議,商讨具體措施。”

那麼,毛主席這“九字真言”究竟道出了什麼天機呢?其實,就是我國如何應對美蘇以及各自喽啰對我國的圍攻的戰略國策。

首先,毛主席直面當時的真實國情和處境,盡管新中國成立已經十餘載,經濟建設取得了長足發展,但整體的格局還是因循舊中國,呈現出嚴重的地域不均衡,大多數的重工業、化學工業、國防工業,都集中在東北和華東、華南沿海地區,而占國土更大比例的中部、西部地區,在這些領域卻都還處于非常薄弱甚至空白的階段。

這種分布極不均衡的格局,即使是和平時期,也對全面提升我國國力起着極大的制約,更何況在當今強敵環伺的局勢下,就更有着可怕的隐患,一旦敵人發起現代化的突然襲擊,可能第一波攻擊就足以摧毀我國一大半的生産力!

是以,我們的當務之急就是必須盡快改變這種不合理的分布格局,把一些關系國計民生的重要企業尤其是國防軍工企業,遷往可以作為“大後方”的三線地區。

這個“三線”,可不是今天房地産商為忽悠消費者而說的“三線”,而是國家戰略意義上的術語,當時明确劃分的三線地區首先是指西部的陝西、甘肅、甯夏、四川(包括重慶)、雲南、貴州、青海7個省的全部,以及山西、河北、河南、湖南、湖北、廣西等省區的部分地區,共涉及13個省和自治區。

另外,每一個省和自治區也同樣在自己範圍内劃出了自己的三線,就叫“小三線”。

很快,中央召開政治局常委會議,審議毛主席提出的兩項重大建議,一個是加快我國核武器的研發工作,另一個就是全面進行三線建設,堪稱應對外部幹擾的“攻守之策”。

加快原子彈的研制,是對國際敵對勢力的有力震懾,毛主席說過:“我們不希望發生戰争,但是我們也要做好戰争的準備,我們不會首先使用核武器,也不會對無核國家使用核武器。”這擲地有聲的聲明,與美蘇制定的足以毀滅地球千百次的核恐怖政策,是完全不同的。

就在周總理去找毛主席彙報工作那次,毛主席還輕描淡寫地對周總理說過:“不就是打核大戰嘛,原子彈很厲害,但鄙人不怕。”

既然要進行戰略準備,核心就是要建立強大的大後方,這就是三線建設的核心,這次意義深遠的會議之後,中國拉開了亘古未有的國民經濟戰略轉移的大戲。

首先,這次大轉移,促使東部的優秀人才向中西部轉移,數百萬東部大城市的知識分子和知識青年響應号召,自覺自願地奔赴中西部地區,給這些地區增添了無盡的活力。

其次,這次大轉移,在中西部建設出了幾千家現代工礦企業及科研院所,還有45個重大科研、生産基地,在原本基礎非常單一薄弱的中西部地區,形成了包括機械、冶金、化工、煤炭、電力、航空、航天、電子、兵工、核能、船舶工業等門類齊全的工業體系。

而且,在一些原本荒蕪的地區,建成了像德陽、攀枝花、六盤水等一大批國家級新興工業城市,各個省份也同樣在各自原本最落後的地區,建立起了新興工業城市,極大地改善了我國國力的均衡發展。

另外,三線建設也給中西部一些古老的城市,比如洛陽、西安、蘭州、成都、重慶、貴陽、安順、遵義等等,注入了現代的工業文明氣息,使它們重新煥發出生機和活力,縮小了與東部發達城市的差距,極大地推動了我國工業化和城市化程序,促進了中西部地區的經濟發展。

三線建設雖然産生于特殊的年代,有着種種時代的局限性,但是它的意義卻遠超最初的軍事戰略構想,第一次大規模實作了國民生産力向中西部縱深發展,極大地改善了我國經濟結構和分布格局,全面提升了國力,直到今天,仍然有着深遠的影響力。

很多人說,隻有毛主席,才有這樣雄偉的戰略與魄力,也隻有毛主席的時代,才能實作這樣空前的戰略大轉移。此話确實不假。

(參考資料:《雄才偉略毛澤東》《毛主席與中國道路》《情系大三線》)