仲威法書

十餘年前,國家圖書館和國家古籍保護中心共同制定新的善本定級标準,當時按照類别分為六個組,其中之一是碑帖組,該組由施昌安、孟憲鈞兩位先生主持,之後的兩年相關人員一起稽核每門類的定級标準,其中一次請來了上海圖書館碑帖專家仲威先生,在此會上我們相識,此後從各種消息中看到他參與了不少與碑帖有關的活動。

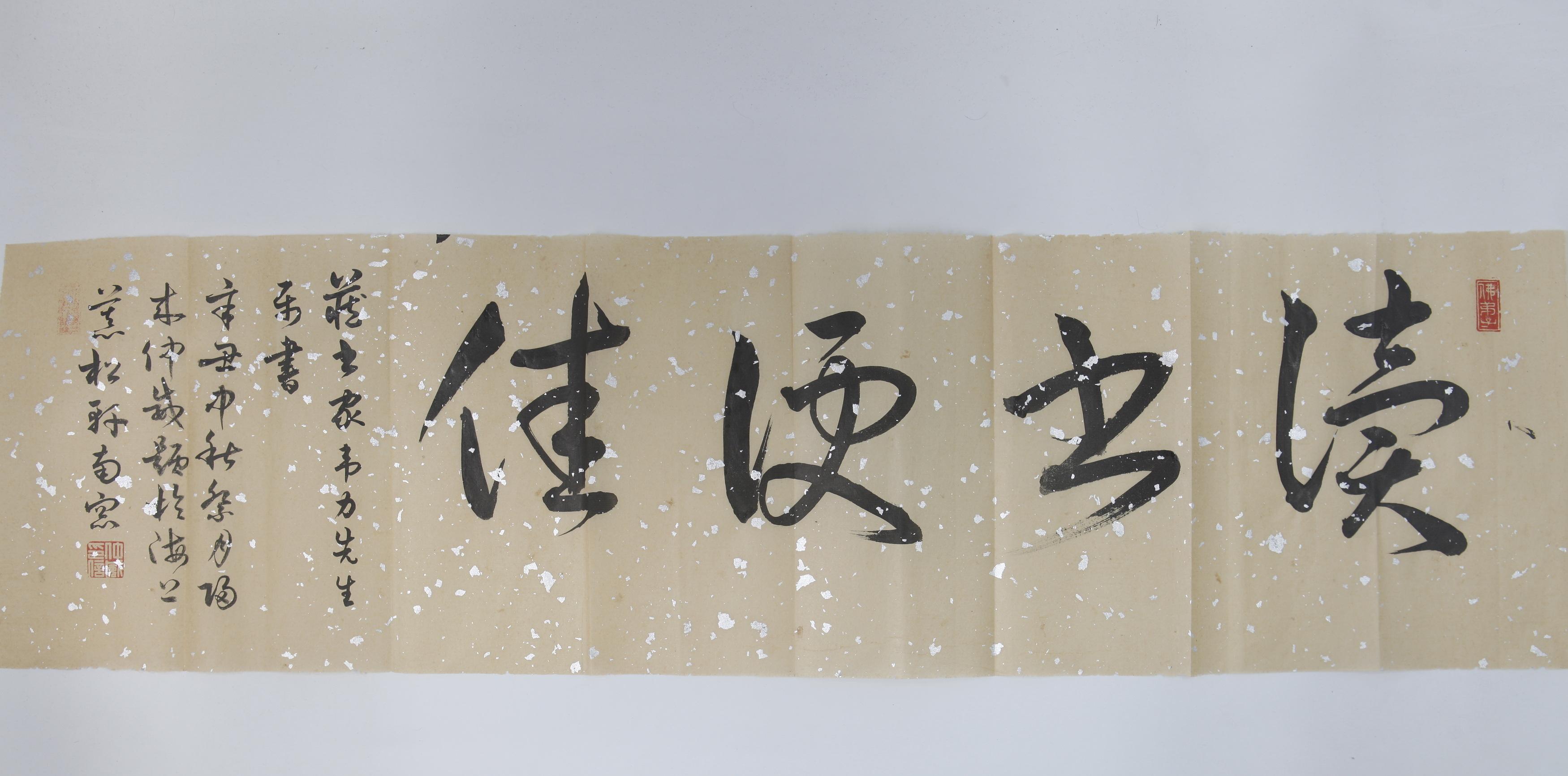

2021年春,北京中貿聖佳拍賣公司為孟憲鈞先生所藏的善本和碑帖舉辦了一場展覽,在現場看到了多位久未見面的朋友,其中就有仲威先生。近些年所見碑帖裱本上,時常能夠見到仲威先生的墨迹,正因如此,我在見面時冒昧向他索求墨寶,仲先生很是認真,過了半年寄來這幅“讀書便佳”,而這正是我喜歡的句子,由此而感念朋友之情誼。

《破産書商劄記》,(英)威廉·達泠著 王強譯注

牛津大學出版社2021年出版

半年前,經草鹭公司安排,王強先生和我在上海朵雲軒舉辦了一場對談,主題是中西善本觀的比較。活動結束後,一幫朋友跑到啤酒屋痛飲一番,聊天時王強先生告訴我,他正在翻譯《破産書商劄記》。我沒有讀過此書的原著,以為作者是一位書商,内容則是他苦苦掙紮終至破産的經曆。以中國之陋習,說話總要讨吉利,當晚聚會者一大半都是書商,我認為他們肯定不太樂意經營這本書。但王先生聞我所言,隻是優雅地一笑,說那本書的内容跟我想的不一樣。

前一度我看到香港書展上舉辦了本書的首發式,得知該書已經正式面世,幾天後就收到了王先生的贈書,于是急急讀之,想知道這本書到底講述的是怎樣一個故事。本書前有王強所撰“譯者的話”,題目是《就算這個世界今晚到了盡頭……》,我給補上的字句是——那我也要把舊書業經營到底。

經營書店,尤其是經營舊書店,究竟有着怎樣的快樂,我未曾體會過。從近些年的情況看,每年都有大量的書店歇業,但也有很多新書店冒出來,有人說經營書店乃是因為情懷,隻有年輕人才會過把瘾就死,其實細品,也不全是這麼回事。比如開書店情結,幾十年前就萦繞在我心中,但我始終未能邁出這一步,我覺得把愛好變成事業是個痛苦的選擇,一個人的理想始終處于傻白甜的階段,未嘗不是一種幸福。

但是,關于《破産書商劄記》的内容,确實是我想多了,因為這不是一本從業痛苦史。作者達泠爵士沒有經營過舊書店,他參過軍,退伍後管理過家庭的紡織品公司,這本書是他虛構出來的。但該書又的确是從一位書商的視角,以第一人稱來談論與書店有關的一切。王強先生本就是一位西書收藏家,我猜測他翻譯本書的起因,也是因為這是一本談書之書,他反對快餐式的關于書的書,而此書原著的内容顯然不屬于此類。

因為疫情之故,王強先生不能像以往候鳥那樣飛來飛去,于是他放下各種分心事,以冷靜而西化的筆調,傾全力翻譯此書。王強在書前講到,此譯本并非原書的全譯本,但也超過了原書的三分之二篇什,他認為原書中大量的引文是原書不可分割的有機組織部分,為了保持文脈意義的協調統一,絕大部分引文均由譯者譯出。翻閱該書,果然幾乎每頁下面都有大段的腳注,達泠能将一個故事寫成學術論文的模樣,想來這是他有意為之。他在此書中首先表達的是書商對自己行業的認可:“這是一個美好的行當,就我之所聞或所知,這一行當還從未引起過惡意的妒嫉。羨慕倒時而有之。”

初次經營書店的人是不是都會有這種心态呢?幸運的是這位書商“我”沒有經曆過網絡時代。也許是因為有标準定價之故,中國有幾家網絡巨頭都是從賣書起家,但他們賣書的方式是拼命打折,有時為了吸引流量,賣書的價格甚至比進價還低,這讓獨立書店主人情何以堪。有時情懷真的不能當飯吃。但是,情懷卻永遠可以橫亘于心中。

這正如本書中有一小節的題目——《一個崇高的事業》。書商替他的鄰店感到惋惜,因為鄰居是經營女裝的,在書商看來,追求打扮的人才會逛服裝店,而他的另一側是賣肉的,這同樣令他感到惋惜,為此他忍不住吟唱了一段:

我為我賣書的行業感到自豪

它令人銷魂

它浪漫

它如世界般奇妙,如宇宙般廣袤

它讓可愛的女人愈加可愛

它把最最普通的飲食化為諸神享用的食物

它是一個崇高的事業

那麼買書的人都是高雅之士嗎?至少達泠沒這麼看。他在其中一節中寫到,某人來書店要買一套藍色的書,店主問他要哪方面的内容,需要什麼主題,而這位來買書的富人說,主題不重要,因為他買一套藍色的書是為了比對家裡的地毯和窗簾。也許是上了年紀,我覺得自己比以往寬容了很多,即使是買書去作裝飾,又有何不可?畢竟某人在裝飾時還想到了書。裝點頭腦和裝點房間,究竟有什麼差別?二者之間的界線,我越來越模糊。

通過書中的文字,讓我感覺到威廉·達泠是位懂書之人,因為他能談到許多細節,比如書店的櫥窗、書店的門,甚至書店裡的貓,他何以能了解那麼多的細節,一直翻到本書的最後我也沒找到答案。但是王強先生在書前談到達泠時,提到作者在年輕時常去一家名叫“格蘭特父子有限公司”的書店,當那家書店宣告破産時,達泠将它買了下來,但這已經是他寫《破産書商劄記》之後的事情。我本以為,當我讀完這本書時,我會對經營舊書店徹底死心,但事實跟我預估的不一樣,以後的日子還長着呢,誰知道呢。

《且居且讀》,艾俊川著

廣西師大出版社2021年7月第1版第1次印刷

本書乃是艾俊川先生研究目錄版本學相關文章的結集,按他在後記中的說法,這些文章“多是帶有考據性質的劄記”,他提到日本學者森安孝夫的一個有趣觀點:曆史論著可以分為理科類曆史學、文科類曆史說和曆史小說三個範疇。理科類曆史學是基于原典史料展開的精密推論,經得起他人的檢驗,符合理科追求的能夠“重制實作”的學術論著,是以艾俊川認為文獻學可算作“文科中的工科”,而他正是本着這種理念,來研究和撰寫文獻學著述。

本書所收第一篇文章是《古籍版本鑒定的“兩條路線”》,在特殊時期生活過的人,最能明白兩條路線鬥争的偉大意義,那麼,古籍版本鑒定界有哪兩條重大路線的鬥争呢?艾先生以形象的比喻,用一個執行個體來闡述他的見解。他舉出了嚴複《天演論》一書先有石印本後有刻本的問題,顯然這個順序違反了事物的客觀規律,因為絕大多數中國典籍是先有刻本而後有石印本,本書恰好相反。更有趣的是,該書的木刻版完全是影印石印本,甚至連石印牌記也一模一樣的影刻下來。

二十餘年前,我收到了一部《安吳四種》,當我出示給楊成凱先生看時,他告訴我說,該書是先有石印本後有刻本,我向他請教出版者何以要“倒行逆施”?楊先生說,那個時代的學者和文人當手頭拮據時,先湊合着出石印本,等有了錢再出木刻版,因為後者的費用要大得多,這是因為人們認為石印本不是正經的出版物。但是,艾先生講到的《天演論》木刻版為什麼還要以影刻的方式來翻印石印本呢?竟然連牌記都翻印進去了,這說明作者或者出版者并不以石印本為恥,看來有些曆史問題遠比後人想象的要複雜得多。

從艾先生的該文來看,他更贊同黃永年先生在《古籍版本學》一書中主張的,建立版本鑒定方法和版本史料相結合的學科體系,黃先生提出來版本鑒定方法可以概括為“三看”,即看字型、看版式和看紙張。

艾先生談到在鑒定過程中主要還是要靠眼力,靠觀風望氣來解決問題。以《天演論》來說,如果單從内容上搞鑒定,石印本和木刻版沒有任何差異,兩者的差別就是如何能不被牌記所惑,憑借自己的經驗,或者說是眼力來斷定某書究竟是石印本還是木刻版。

本書中所收文章有一些不是談版本問題,然也屬于考古辨僞。比如前些年在社會上引起很大争論的曹操墓真僞問題,艾先生的着眼點是墓中出土的幾枚刻着“魏武王常所用格虎大戟”等字樣的圭形石牌,社會所熱議的也是“魏武王”三字,有人認為曹操不可能有“魏武王”的稱呼,艾先生正是由此來展開論述。他認為“魏武王”這種稱呼合情合理,但此墓中究竟埋葬的是不是曹操,艾先生卻不着一字,這正是言其所知的态度。

我一向佩服艾先生的細心,前些年我寫的《芷蘭齋書跋》均請他做稽核,艾先生指出我不少錯誤,而我一直難以改變粗疏的惡習。閱讀本書,更能體會艾先生從小處着手,來攻破一個貌似龐大體系的定論,不僅能讓讀者學得知識,還能感受到艾先生的治學方式。

《敦交集》,(元)魏壽延輯,章懿清補續,夏軍波校定

2021年種瓜山房印本

此書線裝一冊,版框為影印古書而來,内容排字則是用的康熙字典體。蒙阮建根先生美意,幫我索要到了一冊簽名本,他告訴我說這是兩位年輕人自籌印制的,數量為200冊,印此書隻是分贈同好,他誇贊這兩位年輕人“琴棋書畫文都精熟”,同時告訴我說:“我上虞朋友章抱苦、夏軍波兩人合作整理影印了鄉邦文獻《敦交集》,他們已順風快遞郵寄,不日到京。章、夏兩君是紹興青年才俊,于地方文史殊為用心,積澱有年,時有佳作呈現,假以時日,成就非凡。所謂一地皆有一時學人關注地方人文,才至不絕如縷,斯文繼世。”從書前題字上看,章抱苦先生果然有功力。

阮先生為了讓我對該書的背景有所了解,轉寄此書時,附來一張2020年4月25日的《紹興文理學院報》,上有夏軍波、章抱苦所撰《元魏仲遠〈孰交集〉考略》長文。說來慚愧,我此前的确不了解元人魏壽延,正是讀了此文,方知與之相關的一些事迹。魏壽延是上虞人,字仲遠,嗜奇好古,尤精于詩,其父魏文炳曾在福祈山陽築福源精舍,壽延兄弟在此基礎上加以續建,形成一處園林景觀,一時士大夫過上虞,均會慕名造訪,為此詩文疊出,魏延壽便将這些唱酬之作編為《孰交集》

但是,《孰交集》原集今以散佚,存世者皆為殘本,夏軍波、章抱苦所撰此文以較大篇幅叙述了《孰交集》的存世版本,從叙述看,二人對目錄版本之學十分稔熟。比如文中談到抱經樓藏舊抄本時,先叙述版本形式,再說相應行格,之後提到該抄本内收有多少位詩人,總計多少首詩等等,而後通過書中的印章來簡述該抄本的大緻遞傳過程,最後評論抄寫者的字迹,以及傳抄過程中有哪些筆誤。之後文中又談到朱彜尊藏明抄本、藝風堂藏舊抄本、西泠印社活字本等等不同版本,且對每一種版本都有相應考證。接下來的一個大段落則是逐一考出現存《孰交集》中每首詩的作者生平,而後統計出共有45人與魏仲遠有孰交之誼,之後作出結論:“如此衆多的文人參與唱酬,這在上虞的文化史上是空前的。”想來這正是夏、章二位先生系統爬梳、搜集和整理,再版此書的原因所在吧。

本書前有黃錫雲和辣齋所撰兩篇序言,之後是魏壽延小像,接下來則是宋濂所撰《上虞魏氏世譜序》,而後為原集正文,接下來是補遺、附錄和後跋。跋語出自抱苦先生之手,他概括性的交待了魏仲遠編此集之過程,而後談到:“時至今日,書其蕪沒将盡,名亦晦而不彰,殆書之不遇于時一如人乎。于是同人等無不以此為慮也。戊戌仲冬,竊自國圖得清抄本,乃發心重輯,又恐知寡德薄,雖傾數月之力展讀元人詩集,而心懷惴惴,猶恐未遍,遂邀崧城夏敬庵君,共襄其事。夏君治學審慎,經綸久積,乃為旁蒐遠紹,刊誤補遺,故是書之成幸賴夏君鼎力之助,而餘實掠其美也。”

這一段話高度概括性的講述了編纂原因、底本所自、以及請友人共襄盛舉的過程,言簡意赅,虛懷若谷,讀之令人起敬。

《無錫文博·庚子撷英》,無錫博物院編

古吳軒出版社2020年12月第1版第1次印刷

前一段無錫博物院編了一套大書,我在其中幫了一點小忙,該院的副院長蔡衛東先生一高興,贈了我兩本書,此為其一。 該書為大16開本,平裝,全彩印刷,乃是以書代刊形式,厚達300頁,分有考古、曆史、博物館、藝術等幾個欄目,其中考古部分太過專業,所刊内容基本是考古報告,曆史部分倒是有不少的故事,比如朱文傑所撰《朱元璋平吳,張士誠敗亡簡述》,頗為詳盡地講述了朱元璋打敗張士誠的過程。當年張士誠據守蘇州一帶,人稱“東吳”,朱元璋割據金陵,人稱“西吳”,二人原本勢均力敵,但張士誠為何卻被朱元璋擊敗,文中有着諸多分析。

廖章榮的的文章專談清末無錫、金匮兩縣生員的治生方式,文章總結出主要謀生方式是訓蒙、遊幕、行醫和經商。清代對蒙學教育頗為重視,為此義學、私塾遍及城鄉,作者對清末兩縣83名生員的自述進行分析,發現其中盡半數的人都有訓蒙做塾師的經曆,是以認為塾師是生員謀生最常見的職業。文中談到塾師的從業方式,可歸結為三種:自行開館、東家坐館及在村塾、族塾或義塾坐館。

關于入幕為賓,文中提到,幕賓制度濫觞于先秦,形成于秦漢,經過兩千多年的發展與演變,至清代已成為社會的普遍現象,清代官員自督撫以下,無不延請幕賓佐理政事。但作者稱,遊幕這一職業在當時并不被看好,因為幕賓的職責除代筆、備咨詢外,主要是協助幕主處理各種政務,在此過程中,很容易發生徇私舞弊等事,為此當時人們認為此乃損德之事。

文中舉出了著名人物汪輝祖,稱其少孤家貧,偶見人入幕,歲脩甚豐,遂心生羨慕,想要效仿之,然卻遭到了嫡母與生母的一緻反對。汪輝祖認為自己别無他長,如果不遊幕,無以為生,他發誓絕不做負心造孽之事,二母才允許其遊幕。可見,遊幕在清代世人心目中并非最理想的職業,往往是無奈的選擇。比如桑調元在《桑氏家訓》中告誡子孫:“毋作幕客,毋為吏胥”。但是,遊幕的收入要遠遠高于做塾師,這是不少士人選擇遊幕的主要原因,比如鄒應元調任台灣知府時,聘汪輝祖作幕賓,歲脩高達1600兩,但最終汪輝祖因母親反對而未成行。

作者認為,鄒應元給出如此高的歲脩,乃是因為汪輝祖遊幕多年,在業界已經有了一定的知名度,因為他初次遊幕時,歲修僅36兩。在傳統概念裡,儒者不言利,商人被置于四民之末,但是到了清末,觀念有了較大轉變,光緒二十年,張謇考取狀元,不久就開始興辦實業,可見觀念的變化、環境的變化都對世人有重大影響。

蔡衛東先生所撰《幾人聞鶴語》一文專門研究無錫博物院所藏的鄭文焯緻程淯信劄冊。蔡衛東先介紹了此信劄冊的概貌,談到本冊封面有羅振玉篆書“鶴語”二字,而此《鶴語》冊乃是由無錫書畫收藏家陶心華先生于1987年捐獻,冊内共收鄭文焯緻程淯信劄38通。

蔡衛東談到,這批信劄最晚的一通是戊午正月十六日,此時距離鄭文焯去世僅隔一個多月,此冊中還有康有為注語,由此可知《鶴語》乃是鄭文焯殁後,由程淯裝池成冊,可見其對朋友手迹之看重。

蔡衛東在本文中把大鶴山人所寫的主要手劄先作點校,而後談到信劄中提及的人物和易順鼎的關系,以及所提之事的背景索引。比如鄭文焯給程淯的第一通信劄中寫道:

茲有切懇一事,竊聞寒雲公子昨已至滬,報端記其下車時有錢寶祺其人迎之,未審其居止,蹤迹甚閟。但前夕下走赴友人古渝軒之約,确有人見之。想公與有舊,當能詳其行止。切求日内設計代為通路,即可就近了卻前逋。其所開古迹價目,去年已面呈左右,度猶未忘。倘荷宏濟,俾獲玉成,決以次均《滿江紅》二阙為報,不食言也。

鄭文焯自光緒元年前往京師參加會試,屢試不第,到光緒二十四年第九次不售,遂絕意仕途,此後住在了蘇州。蔡衛東說他晚年主要依靠施醫、鬻畫和出售舊藏來維持生計,常常朝不保夕,為此還賣了幾件藏書給袁克文。鄭文焯在第二通信劄中列單如下:

西周虢季子盤初拓本,中江李眉生題,紋銀伍拾兩。隋元公姬氏二志原拓精本,陸紹聞藏印,壹百伍拾兩正。唐人寫《洛神賦》小字墨迹,張得天藏,壹百兩正。吳谷人手批史漢文舊鈔本六冊,桐城姚氏紅鵝館藏印,伍拾兩。

鄭文焯在此劄中談到,這四件寶物由易順鼎帶入京師交給程淯,再請程淯轉給袁克文。然而,不知出于什麼原因,袁克文東西收下了,卻一直沒有付錢,無奈鄭文焯隻好讓程淯催要。《鶴語》中有七通手劄都是鄭文焯讓程淯替他催債事。我在第七通手劄中讀到:

至前者出售古迹四事,其值皆至廉。如隋元公姬氏二志完拓,為陸紹聞所藏,西周虢盤初拓本,有中江李眉老跋,昔愙齋尚書願以百金得之未與,旋借石印五百紙,唐人寫《洛神賦》墨迹,《國光集》已精印于第六集,吳谷人手批史漢舊鈔六冊為桐城姚氏紅鵝館舊藏。如斯四名迹,若求善價,可值千金,今隻售叁百五十之數,雖質之清秘,其能舍諸?

鄭文焯說這四件古物很有價值,并且有的已經出版過,真實價值能值千兩以上,而今因為缺錢隻賣三百五十兩。他向程淯解釋說:“平心而論,始願固無物外之幹,牽率兩年,頓贻無妄之累。生平與人遊于無疵,且一介取舍,未嘗苟為。不謂窮至,悉索敝藏,冀蘇急困,而連蹇若是,可慨也已。”

鄭文焯說,如果不是窮到這個份上,他也不會廉價賣出自己的珍藏之物。然他不直接向袁克文催債,卻一遍一遍的找程淯。事情拖了兩年之後,也不知在這個時段内程淯催了袁克文多少回,興許是程淯實在要不回來,于是他自己掏錢代袁克文将欠款結清。鄭文焯在信中寫道:“去冬既承代挪袁款,于前又得診金之補助,故卒歲無憂。”可見鄭文焯知道這筆錢是程淯代袁克文支付。

程淯究竟有多大的經濟實力,難以知之,但他曾經為英國傳教士李提摩太做過二十多年的中文秘書,想來人脈極廣,故蔡衛東在文中說:“正是因為李提摩太和程淯直接出手相救,康有為才能在變法失敗後逃過一劫。可以想見,憑着李提摩太的關系,程淯也具備一張上層官員和知識分子的關系網,他有着很強的社交能力。”

蔡先生還提到,《鶴語》冊中第九十開後有易順鼎跋語,巧合的是,寒齋藏有易順鼎稿本《琴志樓編年詩錄》,這部稿本乃是易順鼎臨去世前自知不起,恐生平所作散佚,于是強支病體整理舊作而成。期間程淯、陶北溟前來視疾,目睹此況,程淯當即請任督付手民之役,兩個月後即刊成《琴志樓編年詩》,以使易順鼎生前得見是書之成。易順鼎稿本前附有程淯長跋四篇以及詩作一首,詳細記述斯事始末,其待人之真誠、守諾之嚴謹,令人可敬可歎。這樣一位重情重義的人物,而今經過蔡先生的揭示再度出現在世人面前,亦是一段因緣。

《甯波古橋碑刻集》,朱永甯編著

甯波出版社2021年7月第1版第1次印刷

此書乃水銀先生所轉贈,該書的序言也出自水銀之手。從該序中得知,去年六月朱永甯出版的《玉虹萬千:甯波古橋的田野調查與研究》乃是自費,今年這部《甯波古橋碑刻集》同樣是自費出版。該書小八開,610頁,精裝黑白印刷,這麼大部頭的書,可以想見朱先生為了調查這些古碑付出了巨大的精力與财力,他不但一一訪得這些古橋碑,還要做拓片、釋文,并且介紹該碑的大緻沿革史以及今日現況等等,這些都是第一手的鮮活材料,如此有價值之書,卻靠一己之力來完成,這需要多麼強大的心理支撐。

本書總計收錄甯波市各縣、市、區193種與古橋有關的碑記,作者以行政區劃分章節,比如海曙區、北侖區等,每個區再以街道作進一步的劃分。書中收錄的古橋碑刻包括橋梁建修碑、捐資助名碑、公禁碑以及附屬于橋梁的茶會碑、燈會碑等,時間下限為1949年10月1日。

水銀在序中談及朱永甯制作拓片的經過,原來朱永甯在二十多年前就愛上了古橋,逐漸從遊覽者的欣賞升格為研究者的自覺。十幾年前朱永甯在鄞州區訪得永安橋,在此看到三塊石碑,他拍照後回家辨識碑文,但其中一塊碑石的石面顆粒很粗,再加上所刻文字很淺,是以通過照片無法看清文字,恰好這一年他結識了年輕的拓碑高手李本侹,于是就拜其為師,刻苦學習,捶拓水準迅速提高。然而,當他回到永安橋故址想要再次拓碑時,永安橋已拆,那三塊碑石也不知去向,此事令朱永甯深以為憾,自此之後,他對這些石刻有了搶救般的迫切,把當地已知橋碑拓遍。

我讀到這段話,感慨之餘也在想,朱先生有這麼專家的意識,還有這麼好的拓碑技術,何不一并把當地古碑統統拓之,因為橋碑消失的同時,其他的碑石也在消亡中。水銀在序中沒有解釋,朱先生在本書的概述中也未提及。而我又想到,浙江人章學誠說過,浙東貴專家,浙西尚博雅,朱先生正是浙東人,看來他深得章先生真髓。

朱先生屬于實證派,他的結論是建立在田野調查的基礎上。其于概述中稱,甯波地區的橋梁碑刻,明代之前橋碑實物無一留存,故明代之前的建橋碑記文字均來自方志,他查得甯波現所見全文錄入方志的橋梁碑記共68篇,較早者有宋嘉祐八年《桐山橋碑》。對于為什麼古人會做橋碑,朱先生稱:

舊時,民間提到做善事,一定先推修橋、鋪路、造涼亭,甯波的古橋基本都是由民間建造。橋梁修建之後,為勸人向善,勒石立碑,或撰碑記歌頌建橋者功德,或直接镌刻捐資者姓名資額,以存久遠,期盼後人效仿。

正是這個緣故,使得當地幾乎所有橋梁都有碑刻,以至于民國時出版的《鄞縣通志》隻能選擇放棄。甯波是水鄉,古橋數量衆多,近數十年社會經濟飛速發展,古橋十之八九已經消失,故大量的橋碑得不到著錄,這正是朱先生努力搶救橋碑的原因所在。而正因為有這樣的有識之士,方使得一些有價值的史料得以留存。