引言:

本人《飲馔看中國》一書于己亥年開始寫作,本預計持續筆耕一年至一年半當可付梓。豈知如今兩載過隙,隻聊聊數萬字。一則忙于青瓷工藝創新以及人文青瓷流派的創立,二則一場疫情讓世事不堪,一粒塵一座山,身心俱疲,以至寫作計劃半為擱置。今乃重新開機,唯新的時代,敝帚需自珍但無須捂寶,故在寫作過程中将陸續選擇章節釋出出來,以飨讀者,并敬請斧正。

胡麻油以麻油名稱出現于文獻,則至遲應在西晉。西晉張華《博物志·卷四》:

(22)

(23)

晉武帝武庫中常備油達萬石,足證油作為戰争物資其儲備量之巨,不可能是胡麻油。同時,在同一條目下,前一條指明“麻油”,後一條隻是油而不言麻油,又足證武備之油不是胡麻油。也是以,可以推定,至遲自西晉起,胡麻油主要用于烹饪。而至南北朝,植物食用油又有白蘇子油。《齊民要術·卷三》:

(24)

荏蓼即白蘇,古籍所雲荏油即白蘇子油。至此,中國至少已經有了三種植物油:芝麻油、大麻油、白蘇子油。炒法的誕生似乎已經有了初步條件,在《齊民要術》中也确實出現了一處最早的“炒”字。《齊民要術·卷六》:

(25)

自來烹饪史研究者多以此證炒法明确出現于南北朝時,蓋因其下有詳述炒雞子法的注:

(26)

觀此詳述,與今日之炒雞蛋幾無二緻。若此注确實可靠,則炒法誕生期便可定案,但此注的時間可靠性存在很大疑問。四庫本《齊民要術》之提要:

據此提要,則“炒雞子”之注恐為宋人作,其所記錄也就當是宋代炒雞蛋之法。亦有研究者稱《齊民要術》之注,依然有部分是賈思勰自作。但觀同一條目下,前一頁有此:

(27)

以此句之注的語氣而論,确乎不應是賈思勰自注,則恐同一條目下之“炒雞子”之注亦如是。但“炒”字于正文之存是千真萬确的,但此炒究為何法,是否已有今炒的要素了呢。再察《齊民要術·卷九》有“雞鴨子餅”制法:

(28)

此法顯為今日之油煎荷包蛋。唯應注目者有二:其一,已明确應入油中而為油煎,與《方言》所記西漢之“煎”有了進一步的明确與發展,是“煎”之法已進化至與後世同;其二,所用油依然是膏而非植物油,則可知當是時,至少在炒法前驅的煎法中,植物油尚未取代動物油脂。

由此一條,還可知西漢時代之煎一經進化,賈思勰即在正文中明确記錄。若西漢之“㷅”亦已進化為後世之“炒”,似乎正文中全無解釋便邏輯不通。總之,即使确實不明這一“炒雞子”的真正方法是什麼,亦不能言即為後世之“炒”,也就不能認定炒法已于南北朝時出現。唯一可以确定的是:炒法至遲一定在宋代已經出現并初步成熟,即便它尚未成為烹饪主流。

同樣,因為《齊民要術》之注極有可能是宋人所作,那麼前引荏蓼制油一條的注也當了解為反映的是宋代之事,其注雲:

(29)

此處做了一個植物油入馔的優劣排名,即:芝麻油優于白蘇子油,白蘇子油又優于大麻油(即注中麻子脂膏)。另察《齊民要術》正文中之菜肴制法,唯稱“麻油”而無“胡麻油”與“麻子脂膏”之謂,則南北朝之時芝麻油與大麻油尚通稱麻油,似亦可證其注确為宋人作。至宋代,依然是這三種植物油當家,而芝麻油以其品質成為制馔用油首選。《夢溪筆談·卷二十四》:

(30)

北宋時的北方廚子對芝麻油煎物的執念憨到可愛,但亦可證明雖然彼時炒法已初步成熟,但以油為媒體的烹饪法中,主流依然是煎而非炒。究其因,還是因為植物油品類尚不豐富。作為首選的芝麻油煙點很低,非常不适合大部分的現代炒菜技法。是以,炒法的大行于世必須等待植物油榨取工藝的突破,和其所帶來的油品極大豐富。這一變化,于明代來臨。

《天工開物·膏液第十二卷》載:

(31)

明代植物油品類的爆發性增加,在于制取工藝的突破。簡單地說就是從植物種子中取油的方法從壓變打,榨油法正式确立。這個榨油法沿至今日,依然在很多農村以古法榨油的名義存在。在此之前,早期取油以壓取為主,即上述《齊民要術·卷三》裡的“收子壓取油”。又有諸法,《天工開物·膏液第十二卷》:

(32)

兩镬煮取法,源自《博物志》所記的西晉“煎麻油”;北韓的舂法明顯應為古之壓法;而磨法沿用至今,今北京應市的上品香油仍皆以“小磨香油”名。

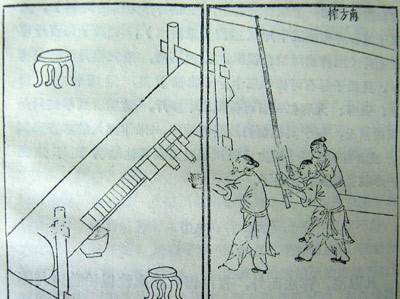

明代發展出的榨油之法則改用擊打,即:

(33)

以上為《天工開物》所記之榨油法,《天工開物》初刊于1637年,并不是第一個記述榨油法的。比之早了三十年的《三才圖會》于1607年完成編輯,次年出版。其“器用十二卷”下有“油榨”條目,所記錄的榨油法與《天工開物》相同。二者相參,可證榨油最晚于明代中期已經普及。在這種新的植物油制備工藝下,不但可用于制油的原料大大增加,出油率也得以大幅提升。《天工開物·膏液第十二卷》:

(34)

至明中晚期,在新發展出的榨油法下,食用植物油的品類、生産量皆大提升,可以穩定而相對低價地為烹饪提供油脂媒體。再加上早已準備好的坡壁鐵鍋,炒法普及化的決定性因素終于齊備,中國烹饪技法完成了從蒸煮為主到以炒為主的發展過程。西方人眼中那個“一邊翻騰一邊煎”的迷之操作,全面主導了中餐的廚房,也重塑了中國的飲馔哲學。

參考文獻:

(22)《博物志校注》中華書局2014年,P四六。

(23)《博物志校注》中華書局2014年,P四七。

(24)《齊民要術(一)》٠中國書店2018年,P151。

(25)《齊民要術(一)》٠中國書店2018年,P310。

(26)《齊民要術(一)》٠中國書店2018年,P2~3。

(27)《齊民要術(一)》٠中國書店2018年,P309。

(28)《齊民要術(二)》٠中國書店2018年,P158。

(29)《齊民要術(一)》٠中國書店2018年,P151。

(30)《元本夢溪筆談(三)》٠國家圖書館出版社2017年,P一二二~一二三。

(31)《明本天工開物(二)》٠國家圖書館出版社2019年,P七〇。

(32)《明本天工開物(二)》٠國家圖書館出版社2019年,P七二。

(33)《明本天工開物(二)》٠國家圖書館出版社2019年,P七三~七五。

(34)《明本天工開物(二)》٠國家圖書館出版社2019年,P七一~七二。