1

我和陳澤宇是相親認識的。

那年我28歲,家裡人催得厲害,每天吃飯念、睡覺念、走路念,爸爸甚至放言道:“明年再不結婚,就别進這個家門了。”

我跟他們吵過幾架,但除了把關系弄得更僵,并沒有任何用處。成年人的固執是闆上釘釘的,一闆一眼,誰也别想說服誰。

後來,爸媽開始從各處張羅相親,我抱着敷衍的态度去過幾回,都是些奇奇怪怪的人。

有些一見面就問你願意生幾個,有些明明說好AA卻又千方百計賴飯錢,有些十句有九句都在吹牛自己認識誰誰、做過什麼大項目……

陳澤宇是所有人中,唯一看起來正常的。衆所周知,正常,就是相親市場稀缺的品質。

爸爸是廚師,媽媽是老師,自己在本地設計院上班,年薪十二、三萬,長得還算周正,一看就是幹淨本分家庭教出來的孩子,斯斯文文,挺有禮貌的。

說實話,動心是真沒有。我比較喜歡陽光開朗型,他偏偏是内向沉穩型,不太會花言巧語,對網上的時髦語和段子幾無所知,平時的愛好就是看看漫畫、打打遊戲。

跟我一樣,他來相親也是迫于家庭的壓力。特殊的一點是,他家之是以催得緊,是他媽查出了乳腺癌,雖然手術控制住了,卻随時有複發的風險。

媽媽很希望盡快看到他成家,基于這個特殊情況,他對相親比較配合。第一次見面後,又陸續約了我幾次,用的措辭都是很客氣的,邀請我一塊兒吃飯或看電影。

一方面是可以敷衍父母,另一方面的确覺得他态度挺好,就又陸續約會了幾次。

每次見面,他都會準備一些小禮物,有時是他媽做的點心,有時是機關發的土特産。

有一回,我上火得厲害,牙龈全腫了,他得知後給我送來了金銀花,說是他媽媽在鄉下托人找來的,對降火很有效。

接過那一大袋金銀花茶,一種感覺突然蒙上心頭——或許,跟他這樣的人結婚,也沒什麼不好的。善良,敦厚,知冷知熱,想必也挺顧家,能夠給我三餐四季的安穩生活。

隻是那時的我還不知道,兩個人過日子,僅有安穩是遠遠不夠的。

2

現在回想那段曆程,我隻覺得不可思議。

幾乎沒有任何出彩之處,平淡得像白開水一樣,吃過幾次飯,看過幾次電影,稀裡糊塗就走進了彼此的人生,或許是習慣的力量,又或許是又過了一年,時間上更趨緊迫,我不斷對自己進行洗腦:其實,他沒什麼不好的。

終于,我們都順水推舟似的預設,彼此在以結婚為目的交往。

偶爾我會想,假設在那段時間,生命中出現另一個能讓我心動的男人,結局會不會不同?

但事實是沒有。寂寥寥地,人生就走到了29歲的關口。

媽媽安慰我:“哪有那麼多驚天動動的愛情,絕大多數的人,都是守着平淡過日子,像我和你爸那樣,都是媒人說合的,不也在一塊過了大半輩子?”

像她和爸爸那樣?倒還不賴。爸爸對媽媽很溫柔,媽媽也十分體恤爸爸,從小到大,我極少聽到他們争吵,彼此相敬相依,堪稱一對模範夫妻。

我在潛意識裡,不斷說服自己接受這個沒有選擇的選擇。不然呢?還能這麼辦?我這個膽小又笨拙的人,面對自己一生中最重要的決定,慫了,退怯了,甚至怕麻煩了。

我像交卷一刻還沒答完題的考生,急吼吼地塗上一個答案,算了,不管了,就它了。

在雙方父母的熱情主張下,我們很快談婚論嫁。挑吉日、納彩禮、拍婚紗、訂酒席,民政局的印章一蓋下來,我便成了他的妻。

從人品上來說,他是個不錯的結婚對象。

婚禮、酒席、禮金,都盡量滿足了我家的要求。臨結婚前,他還特意帶我去挑選了鑽戒,我不想讓他破費太多,就選了一枚小小的,他還特意讓我換了一枚大的。

因為他們全家的好,我曾真心實意地許過願,想要成為他最賢惠的妻。

我努力操持家務,打點人情,盡一個女主人的本分;他也在用心做一個好丈夫,上交工資卡,分擔家務,對我噓寒問暖。隻是我們很快都發現,感情這件事,并不是努力就可以的。

最直覺的一點,是我們沒法真正投入親密關系。

我看出他在抗拒,他也看出我在抗拒。正式交往以來,我就在本能回避肢體接觸,尤其是接吻,說來沒人相信,直到婚姻真正破碎,我們接吻的次數用一隻手可以數過來!

每到夜幕降臨,我都像一個靜靜等待靴子落地的人,直到他終于欺上身來,完成一次性生活,那口氣才暗暗松了下來。

他亦然。一個男人,像打卡一樣嚴格執行性生活的頻率,一周一次,絕不破例,還不能說明問題嗎?

很少擁抱,幾乎不牽手,就連去逛街都總保持着距離。

我們,成為了彼此心照不宣的将就。

3

原以為這樣也能相安無事過一生。

直到第二年,我們的婚房交樓了,在一場長達半年的裝修中,所有的僞裝、隐忍、遷就一點點破防,彼此露出真面目和真性情來,我們開始了漫長的争吵和對峙。

任何一個經曆過裝修的朋友都知道,那是一段怎樣磨人的經曆。大到天花櫃子,小到螺絲螺母,樣樣要勞心勞力,恩愛夫妻都有吵散的,更何況原本就湊合的。

我喜歡明亮色系,他喜歡暗沉一點的,我喜歡稍微繁複一點的設計,他喜歡越簡單越好,我主張每一個細節都自己把關,他卻總嫌麻煩,這也随便,那也随便。

最大的分歧是在第三間房的使用上。

我想要一間書房,他卻堅持做一個客房,原因是我們這兩年就必須要孩子,要了孩子就得老人帶,得給孩子留一個房間,再給他爸媽留一個房間。

我這才發現,對于婚姻,他的目的性更明确。

相親為了結婚,結婚為了生孩子,生孩子為了取悅他爸媽。

我雖沒有動過多少真情,卻又很難直面這樣赤裸裸的目的性,于是借着裝修的由頭,明裡暗裡不斷争吵,我喜歡狂風暴雨式宣洩,他則更擅于冷暴力,不表态,不抗拒,不合作。

有一次,我倆因為一個櫃子吵了起來,憤怒地沖他喊道:“在你心裡,我到底算什麼?”

他突然很冷靜地看着我,臉上的神色逐漸由焦躁轉為平靜,過了好一會兒,他竟然低沉着對我說:“你是我的妻子。對不起,我錯了,以後都聽你的吧。”

怎麼跟你們形容那一瞬間呢?我幾乎是能聽到他内心說服自己的聲音,他一定是在告訴自己,他跟我結婚,就是為了獲得丈夫的身份,既然如此,就好好扮演這重身份,不要把家拆散了。

這對任何一個女人而言,都是一種奇恥大辱吧。

在這段婚姻中,我隻有一個妻子的身份。

或許終其一生,我能從這個男人身上獲得的,都隻是一個妻子的身份。

我居然為了一個虛頭巴腦的身份,跟一個自己不愛也不愛自己的人同床共枕?

恩愛夫妻,是可以床頭吵架床尾和的。

但一對連性生活都本能抗拒的夫妻,又靠什麼去彌補婚姻的裂痕呢?

随着一次又一次交鋒,我們内心的冷淡、厭惡、排斥不斷被喚醒,對彼此的耐心、溫情一點點耗盡,逐漸成為了一個屋檐下名副其實的合夥人。

4

與此同時,他爸媽啟動了催生模式。

婆婆時不時跑到家裡哭訴:“小悅啊,不怪我催你,我的身體真的等不及,說不定哪天就走了,就盼着能抱上個孫子……”

他把性生活的頻率,默默由一周一次調整為一周兩次,用實際行動說明了立場。

我卻害怕了,一種前所未有的恐懼将我包圍。

我越來越清醒地意識到,自己處在非常不健康的婚姻關系中。

别說“恩愛兩不疑”了,我們甚至沒能延續父母那一輩的合作精神,同樣是媒妁之言,爸爸會跟媽媽有說有笑,我們沒有,無論多麼努力都沒有。

他不喜歡開玩笑,不喜歡看鬧騰騰的綜藝和偶像劇,我一打開電視,他就皺緊眉頭躲進房間。

剛結婚那會,他曾嘗試過陪我看電視,那種受刑的模樣,令我們一同如坐針氈。

“算了,别陪我了,去玩你喜歡的遊戲吧!”,直到我開恩放他離開,他才像鳥兒入了林,瞬間抖落一身不快。

直到那時我才發現,媽媽騙了我。

這世上的愛分為好幾種,驚心動魄算一種,細水長流也算一種,他和爸爸之間不是沒有愛,隻是沒有驚心動魄的愛。

而那種攜手一生的恩義,風雨同路的默契,家長裡短的體己,也是這世上最牢靠最堅貞的愛情形态之一。

不相愛的人,不可能記得彼此的喜好,在下班路上買一份糖炒栗子,給妻子解饞。

不相愛的人,不可能在寒冷的冬天,下意識地把妻子的手,捂進自己口袋裡。

不相愛的人,不可能在下暴雨的晚上,對着天幕急得跳腳:“你爸怎麼還不回啊!”

他們愛到骨髓裡,愛成了一種習慣,一種尋常,卻哄騙我,沒有愛的人也可以相守一生。

隻有我這個可憐鬼,真正什麼都沒有。

他每天一下班就躲進房間,看漫畫、玩遊戲,我時常聽他在房間放聲大笑,可等他推出房門,又即刻換上了一張恭謹又禮貌的臉。

一張訓練有素的面對妻子的臉。

更可怕的是,每當他出來倒一杯水,寒暄幾句,重新回到他的房間,我竟會長長地松一口氣。

兩個連愛都沒有的人,又怎麼去創造愛的結晶呢?

5

不知是幸還是不幸,結婚兩年,我竟一直沒有懷孕。

婆婆等不及了,他也不耐煩了,拎着我一遍遍往醫院跑。

檢查結果是他很健康,我也很健康,醫生的解釋是,或許就差了點緣分,又或許是心情太過焦慮,總之慢慢調理,大機率是會懷上的。

多次尋醫問藥下來,我加了一個網上的“病友群”,然後悲哀地發現,原來像我這樣的人,并不在少數。到年齡了,結婚。到年齡了,生娃。

跟丈夫并沒有很相愛,對生活也沒有很滿意,但就是覺得,大家都這樣,自己也該這樣。

我們都是卑微又怯弱的人,一生活在别人設定的劇本裡,無力去對抗生活,更無力創造生活,甚至連自己想要什麼都不知道,于是也終将為自己的怯弱付出沉重的代價。

32歲,我懷孕了。

這大概是我一生中最後悔的事,是我這麼一個不負責任的母親,把我那無辜的孩子,帶來這如同一灘死水遲早分崩離析的家庭。

孩子的出生給了這個家短暫的快樂,婆婆很高興,他也很高興,為表對我的感激,還特意在他婚前全款的房子上,加上了我的名字。

看吧,我早說了,光從人品來看,他絕對是個很不錯的結婚對象。

孩子出生後,隻要他在家,幾乎都是他在帶,換洗衣裳、穿紙尿褲、洗澡擦身,他通通一力承包,除了喂奶哄睡歸我,其餘都是他和公婆承擔的。

哦,對了,我們分房睡了。

孩子半夜會哭鬧,他白天要上班,為了不影響睡眠,就提出了分房睡。

我當然沒有異議,畢竟從懷孕以來,性生活就可免則免了,最重要的婚姻任務都完成了,我們就無謂再敷衍彼此。

沒有交流,沒有同房,每天為孩子的事忙得雞飛狗跳,夫妻感情剩餘多少,可想而知。

有一次,我在給孩子喂奶,他突然叫了聲我,我扭過頭去問他怎麼了,他笑着說:“沒什麼,就是叫叫你,好像好久沒叫過你了。”

我愣住了,是啊,上一次叫我,應該是幾個月前了吧。

孩子出生後,我們甚至沒怎麼單獨說過話,僅有的聊天内容,也僅限于“給我拿個奶瓶”、“給寶寶換個尿布”、“寶寶長濕疹了”……

說實話,原本我真有過一絲微弱的幻想,孩子可以令我們生出親情,用以代替缺席的愛情,但等這一天真正來臨,才發現自己的想法有多幼稚。

他們永遠是他們,我永遠是我。

一桌子吃飯,他們一家人有相同的口味、投契的話題,總要在聊到尾聲時,才恍然想起我的存在,然後愧疚地給我夾菜,以彌補對我的冷落。

寶寶生病發燒時尤甚,平時小心翼翼維持的客氣、周到,總會在一瞬間被拆穿,他會下意識地沖我吼:“你明知媽年紀大了,怎麼不多留心看看孩子?”

我是這個家的女主人,房産證上寫着我的名字,可我和他們,不是一家人。

6

生活的種種壓抑,快要把人逼瘋。

真正令我萌生離婚念頭的,是他和朋友的聊天記錄。

那天,孩子突然哭了,他起身去泡奶粉時,沒有關掉電腦上的微信。我無意瞄了瞄,是他在兄弟群裡跟朋友訴苦:“哎,哪有什麼愛情不愛情的,不都湊合着過嗎?”

“她倒沒什麼不好,就是不怎麼來電,感情這種事勉強不得。”

“我這幾年也不好受啊,能彌補她的,都彌補她了,畢竟害了人家,就盡量對人家好點吧。”

原來,原來,原來……他對我一切的好,隻是為了彌補,彌補他不愛我的事實。

他應該也裝得很辛苦吧,像對待工作一樣,像應付上司一樣,去策劃、去排練、去周旋。

我記起有一回,下雨天,他來公司接我下班,傘撐着撐着,就慢慢往他那邊倒,直到我半邊身子都濕了,他才突然記起跟我道歉,然後把傘全蓋在我頭頂,自己淋在雨裡……

他一定也很累吧!要對一個不愛的女人,盡一個丈夫的職責,一定很累很累吧!

離婚的念頭就這樣種下了,隻等一個爆發的契機。

是的,另一個女人。

那一個在該出現的時候沒出現的令他怦然心動的人,在我們孩子兩歲時,終于出現了。

幾乎是毫無懸念的,摧枯拉朽地擊垮了我們的婚姻。

像一道猛然照進黑暗中強光,不容躲閃地晃暈了眼睛,她正是他喜歡的類型,性情穩重,心思缜密,擁有禦姐式面龐和壓倒性的侵略感。

謹小慎微的小宅男,頃刻就遇到了敵手。

她是他的新同僚,剛從省城回來的,見多識廣,業務能力強,富有主見。

知道嗎,像我們這種随波逐流缺乏主見的人,最最容易被那種自我意識強大的人所吸引,她們身上的笃定、強勢、不容置喙,就像一塊磁鐵,牢牢吸引我們這些膽小鬼靠近。

是陳澤宇親口暴露了她。

那段時間,向來少言寡語的他,意外地健談起來。

他主動跟我聊公司的事,上司是怎麼草包,新來的女同僚又是四兩撥千斤,她膽子真大,她懂得真多,她可真有辦法……

愛一個人是藏不住的,眼睛不會騙人,嘴巴不會騙人。

他提到她的頻次越來越多,明明是說一些毫不相幹的事,卻可以從十萬八千裡以外繞到那女人身上。他談起她時,嘴角會笑,眼睛裡有光。

于是在一個午後,我沒忍住好奇心,假接着給他送鑰匙,悄悄去看了那個女人。

高挑、大氣、五官明豔,見到她的一瞬間,我就知道自己輸了,哦,不,我不是輸了,是從未真正上過場,我壓根不在選手名單裡——從外貌到性格,我們都截然不同。

或許,他有多喜歡她,就有多不喜歡我!

7

是我捅破了這一切。

那天公婆去買菜了,他坐在沙發上哄孩子,我冷冷地問道:“你喜歡你們那個女同僚吧?”

他愣住了,可他的人品真好啊,好到都不願在男女之事上騙騙我。

“小悅,對不起……”他随即又擡起頭:“可是你相信我,我們沒有任何實質性的不軌。”

我信。就像我不是他的菜,很顯然,他也不是那女人的菜。

她不會喜歡他的,可是,那有什麼關系呢,他喜歡她了,一個人,沒有吃過山珍海味,會覺得粗茶淡飯沒什麼,可一旦嘗過珍馐的滋味,就對那口糙米再也無法下咽。

已經很累了,就不該再累了,對吧?

我終究提了離婚。算了,放過彼此吧。既然正确答案已經出現,那就迷途知返吧。

他似乎很意外,睜大眼睛盯着我,久久說不出話。

随即,他流淚了,他一遍遍地說對不起,說其實從一開始就覺得很對不住我,今天的結局很沉痛,但或許對我們而言都是一種解脫。

倒是一向好脾氣的公婆,對我的“無理取鬧”勃然大怒:“我們家小宇哪裡對不住你了?房子都寫你的名,你這個女人真沒良心……”

我沒有解釋,因為無從解釋。我實在沒法跟他們說,一個人活着原是需要愛的。

我簡直可以想象,這理由在他們聽來,該有多荒謬。愛是什麼,能吃嗎,能喝嗎,能換錢嗎?

就像我同樣無從跟我爸媽解釋一樣。

爸爸聽說我要離婚,就差沒将我揍一頓,媽媽哭着問我:“這日子不好好的嗎,怎麼就過不下去了?”

是啊,無性、無愛、無交流,在他們看來,也可以是好好的日子。

又沒有家暴,又沒有出軌,又沒有傾家蕩産去賭博,日子怎麼就過不下去了?

可是,折磨一條魚最好的方法,壓根不是殺了它啊,而是把它養着,卻又不給它水。

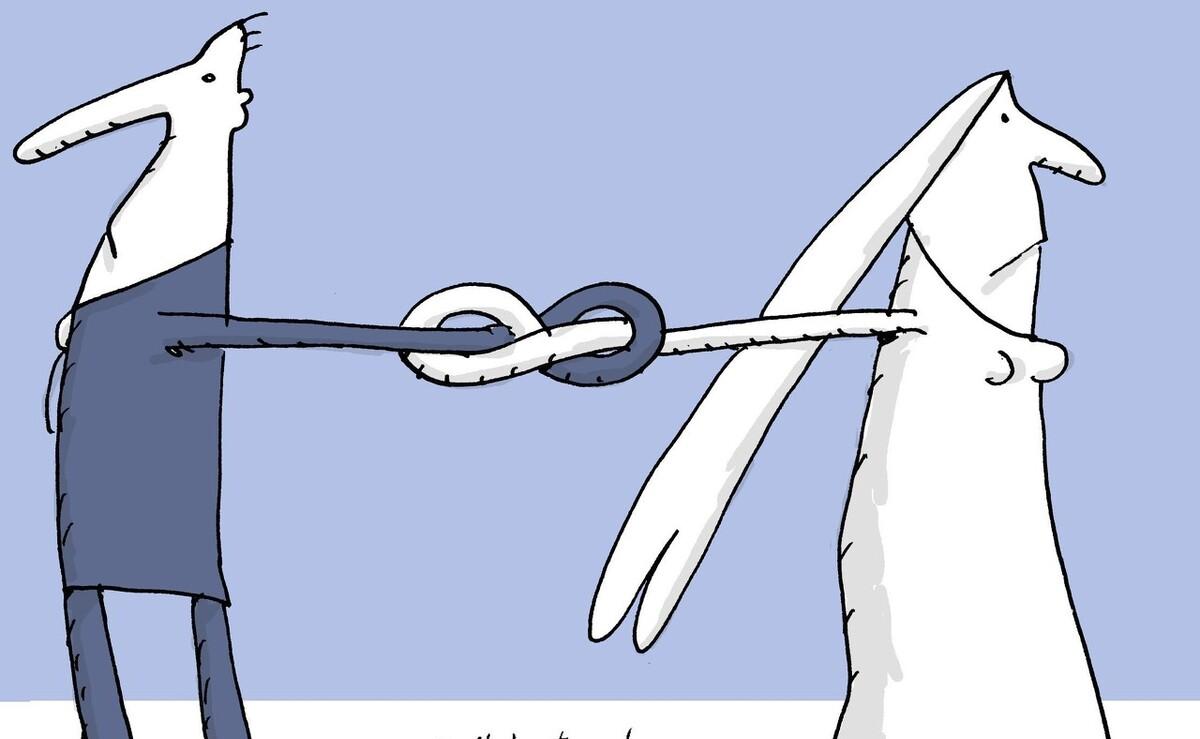

我和陳澤宇,就是兩條生活在幹涸潭裡的魚。

我甚至有些感謝那個女人,我這條軟弱無能的魚,無數次想縱身一躍都沒有勇氣,是她的出現,讓我不得不做出前半生最大膽的一次冒險。

我想跳一下,用盡力氣跳一下,跳出去看看,人生會不會有轉機。

就這樣,我們離婚了。孩子歸我,房子我沒要,隻分了一半的存款和一些金銀首飾。

難過麼,當然,我用幾年青春和淚水,驗證了一個徹底失敗的實驗。

可又有那麼一瞬,突然松了一口氣,結束了,終于結束了,我終于可以真實坦率地活着了。

隻是可憐了我們的孩子,要成長在一個單親家庭了。

他那麼小,那麼無辜,卻要為爸媽的愚蠢和怯弱買單,但我相信,等他長大了,一定能了解爸爸媽媽為什麼要離婚吧,我想,到他那時候,人們應該都是因愛而結合的吧。

一個三十歲不結婚的女人,不會被看作怪物,不會被爸媽詛咒,不會被路人嘲笑為老姑婆。

人是可以結婚,也可以單身的,在那個怦然心動的人出現前,一直單着也無所謂的。

那些沒有主見的膽小鬼,怯弱的、搖擺的、随波逐流的小角色們,終究會被社會包容,會有人告訴他們:“勇敢一點,做自己,你可以的。”

這一天終究會到來的,對嗎?