最近,一個由國際研究人員組成的團隊,以超乎尋常的精度測量了原子核外中子的壽命。根據他們的測量,中子存活了14.629分鐘,或877.75秒。

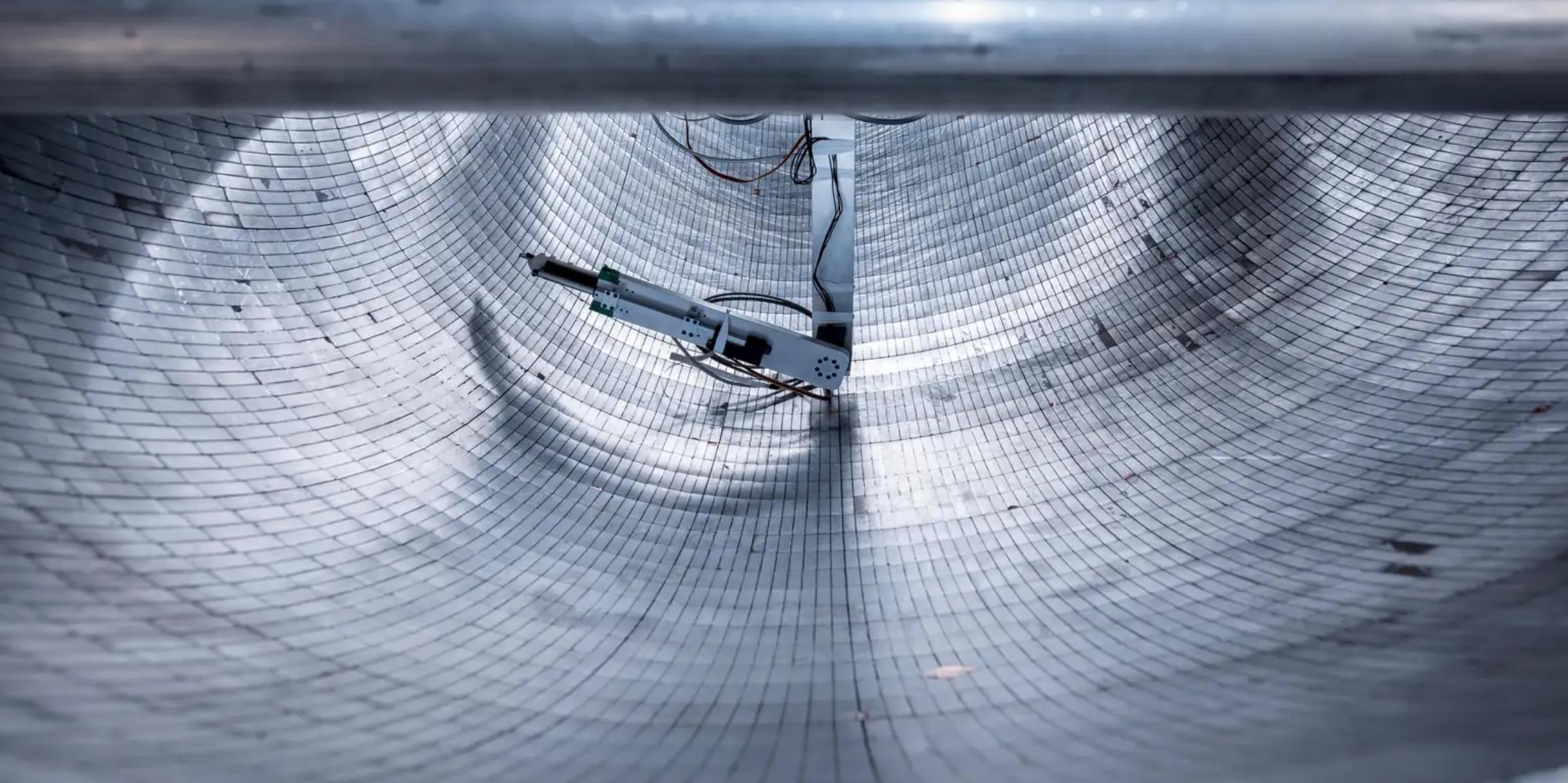

上圖:在UCNt儀器中測量中子壽命的彎曲陣列。

其實,中子并不是活的。但是,粒子(原子核的組成部分)确實會衰變,變成帶正電的質子和其他粒子。原子外的中子被稱為自由中子,它們衰變的時間對于實體學家來說是非常重要的,他們試圖了解在極早期宇宙中有多少中子可以形成第一個原子核,不同數量的中子會産生我們今天在宇宙中發現的不同數量的元素,而這些元素産生了生命。

科學家們多年來就知道,一個孤獨的中子會在大約15分鐘内死亡(衰變),這可以追溯到1951年對自由中子衰變的最初測量。但是,這項新的測量工作(由洛斯阿拉莫斯中子科學中心的UNCtau儀器多年實驗得出的結果)是同類測量中最精确的。該團隊的研究結果發表在上周的《實體評論快報》上。

美國國家标準與技術研究所(National Institute of Standards and Technology)的實體學家香農·胡格海德(Shannon Hoogerheide)說,這篇研究論文是“一個非常令人印象深刻的結果。UCNtau團隊在仔細處理實驗中的一系列系統不确定性方面做得很好,獨立的盲分析為結果增添了信心。這一結果是改進标準模型測試的重要一步。”

主持這項研究的加州理工學院實體學家布拉德·菲利蓬(Brad Filippone)表示:“這一發現為解決中子壽命之謎提供了一個獨立的評估。如果與其他精确測量相結合,這一結果可能會為新實體學的發現提供大量搜尋的證據。”

上圖:中子科學中心UCNt實驗的中子計數主探測器。

當然,這并不是自由中子壽命的最後定論。也不太可能有定論。實際上,有兩種長期存在的測量中子壽命的方法。一種是束法,觀察一束中子,計算中子衰變時出現的質子數。另一種是瓶子法,将自由中子困在一個大的、冷的、磁化的碗(或瓶子)中,并計算剩餘中子的數量。

“瓶子實驗測量幸存者,光束實驗測量死者,”田納西州大學和橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory)的實體學家傑夫·格林(Geoff Greene)對此解釋道:“瓶子實驗聽起來很容易,但實際上非常困難。另一方面,光束實驗聽起來很難,實際上也真的很難。”

束方法可靠地産生比瓶子方法長約9秒的結果;差異足夠大,以至于兩種方法的誤差條不會重疊。實體學家不知道這種不比對是否是還沒有人了解的新實體學的标志。

“如果你不是偏執狂,就不應該做這種工作。”

因為,瓶子法測量的是幸存的中子,它從定義上忽略了中子衰變時發生的任何事情。另一方面,束法實驗是專門測量衰變産物(在這種情況下,是質子)。如果有新的實體學在起作用,這可能意味着除了β衰變之外,中子還會通過其他方式(實體學家所說的“通道”)衰變,産生質子以外的粒子,這些質子仍然是假設的:軸子、暗物質、WIMPS —— 随便你選。

實體學家傑夫·格林解釋說:“這種方法的誘人之處在于,它可以預測出瓶子法的壽命會比束法的壽命低,因為還有另一個通道。”

如果這種差異的答案确實是新實體學的話,束法和瓶子法的實驗者隻有在一次又一次地證明他們各自的實驗沒有不确定性,并且沒有更大的系統誤差在起作用後,才能知道這一點。

我們距離這樣的認識還有很長的路要走;大多數實體學家不是那種會喊狼來了的人,如果有人真的認為這種壽命差異是中子可以通過其他方式衰變的證據,他們必須確定這一點在所有其他涉及核β衰變的實驗中都是一緻可證明的。

目前,實體學家們仍在努力研究束法和瓶法的誤差條,試圖弄清楚結果告訴他們什麼。一旦減掉了水分,科學家們可能就能确定是什麼原因導緻了9秒的差距。由于幾個原因,這個新的實驗是用瓶子方法進行的最精确的測量。

主持這項研究的另一位科學家,來自印第安納大學布盧明頓分校(Indiana University Bloomington)的實體學家丹尼爾·薩爾瓦特(Daniel Salvat)表示說:“我們的技術與其他‘瓶子’測量方法的差別在于,我們既是一個磁中子阱,也是在這個磁中子阱中檢測中子。這個結果使用了一個與我們之前的結果完全不同的全新資料集,而且這些資料是盲目的,是以我們不會被之前不那麼精确的結果所左右。”

上圖:印第安納大學學生貝利-安·斯勞特在中子阱中。

該研究小組對中子衰變的最終計算是,三個獨立的盲分析的未權重平均值。“緻盲是一項優秀的技術,”格林說,他指出,如果存在某種系統效應,比如瓶子上的洞,那麼緻盲就沒有用了。除了衰變,研究小組還可以通過另一種方法損失中子。

格林說,光束法實驗已經産生了非常一緻的結果,因為它們變得更加精确。以前對這種冷中子的瓶法測量産生了略長的壽命,而最近的研究小組使用的磁引力陷阱使中子的壽命值略短一些。

超冷中子被用來幫助我們了解,在宇宙異常炎熱的開始時,中子持續了多久,這有點違反直覺。起初,輕元素是由原始的過熱粒子湯形成的。這個被稱為大爆炸核合成的過程會在不同的時間尺度上發生,這取決于自由中子停留的時間。

在宇宙的最初幾微秒,它是如此炎熱,以至于沒有質子、中子或原子核,而是一個“誇克湯”,此後不久,誇克凝聚成液滴,即我們所知的質子和中子。

幾秒鐘後,宇宙開始冷卻,質子和中子可以粘在一起,形成輕元素氫、氦和锂。如果中子的壽命很短,所有的中子都會很快變成質子,在早期宇宙中我們隻會得到氫。但研究團隊觀察到的不是這樣 —— 中子的壽命更接近15分鐘。

除了早期宇宙的發展速度,中子的壽命對實體學家探索暗物質、太陽聚變和實體标準模型也深具影響。但為了掌握所有這些東西,研究人員必須首先需要弄清楚,為什麼這些中子似乎在不同的時間衰變。

如果朋友們喜歡,敬請關注“知新了了”!