文||王官令儀

我愛咱們的國呀,可是誰愛我呢?——《茶館》

《茶館》是老舍于1956年創作的一部三幕話劇,篇幅不長,卻涵蓋了三個時代裡的近50位人物,成了我國話劇史上經典中的經典,至今已在國内外舞台上演出近1000場,反響十分強烈,是我國“看家戲”裡的瑰寶。

清末民初,以北京老字号“裕泰茶館”為背景,老舍為我們展開了一幅人性善惡美醜輪番上演的時代畫卷:賣女兒的老農,娶媳婦的太監,拐賣婦女的劉麻子,吃洋飯和搜捕革命志士的漢奸走狗,敲詐勒索茶館掌櫃王利發的兵痞、特務,痛恨洋人的常四爺,一心想實業救國的秦仲義……

盡管茶館裡挂着大大的“莫談國事”四字,但茶館就是社會的縮影,三教九流彙聚在這裡,他們開展的龌龊勾當,全是與個人和國家命運息息相關的事,茶館成了在風雲激蕩的年月裡,秀人性下限的地方。

帶女兒乞讨的鄉婦

一輩子兢兢業業,誰都讨好,不斷與時俱進的茶館老闆王利發,最後也落得茶館被霸占,他被趕出去的結局。普通群眾的生活苦難和命運無常,在軍閥混戰的時代裡,顯得尤其悲涼。

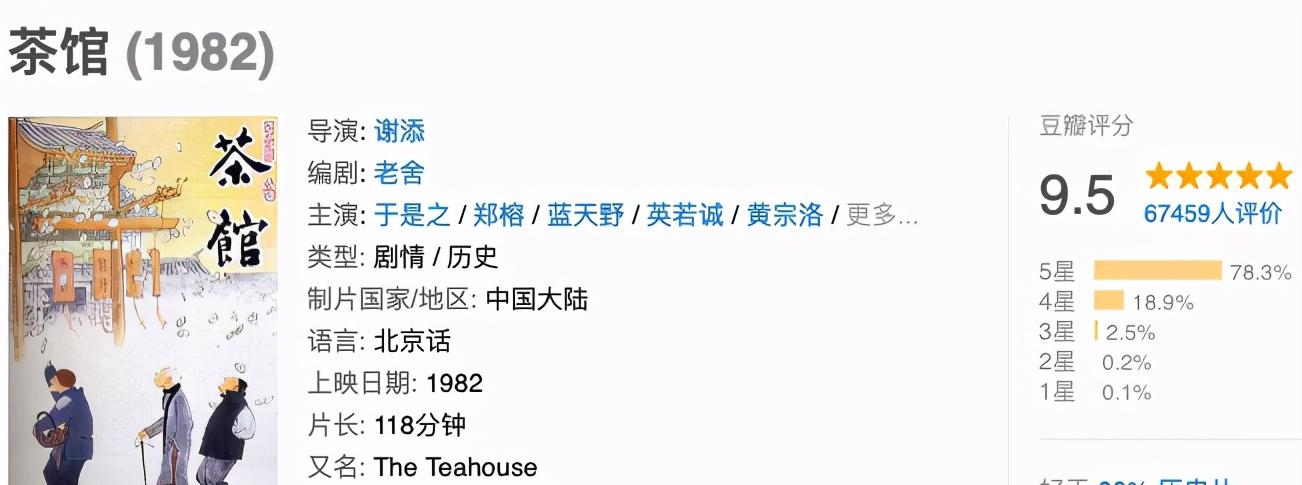

1982年,由謝添執導,于是之、鄭榕、藍天野等話劇演員主演的《茶館》上映,成了不可複制的經典,榮獲中國電影金雞獎特别獎等,至今豆瓣評分高達9.5分,很多網友說:“結尾當年看哭我。”

2010年由陳寶國等主演的《茶館》同名電視劇,也有9.2的評分。

在電影《茶館》結尾,三個七八十歲的老人,在燈光漸漸暗下去的森冷的茶館裡,在凄涼、絕望中含着淚,叫着,笑着,撒紙錢祭奠自己,說出一番番痛徹心扉的感悟,讓人不由覺得,所謂世态炎涼也不過如此吧!

在權和欲面前,人性到底能經受得起多大考驗呢?本文帶你一探究竟。

從左至右:秦仲義,王利發,常四爺

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="190">龐太監和康順子:腐朽的清末,人性的善惡較量</h1>

康梁主導的維新運動失敗了,譚嗣同等革命志士被殺,百姓生活依舊沒有盼頭和出路。

窮人吃不起飯,到了賣兒賣女的地步,可是有錢人呢?他們遛鳥鬥蛐蛐抽大煙,對國家命運和百姓死活視而不見。

張宅的鴿子飛到了李宅去,李宅不肯交還,于是兩個大戶人家各約起一幫打手,準備動刀子打架,打手二德子耀武揚威,混社會的杠把子黃胖子把兩邊打手約在茶館調解。

茶館裡喝茶的老人不禁感歎:“這年月呀,人還不如一隻鴿子呢!唉!”

就是在這樣的背景下,已經窮得吃不起飯的老農康六,找到了說媒(倒賣婦女)的劉麻子,準備把15歲的女兒康順子賣掉,劉麻子隻出十兩銀子,一分錢不多給。

康順子

康六無比痛苦,他在鄉下種地,被層層盤剝壓榨,一家老小一天連一頓粥都喝不上了,但凡有一碗飯吃,“我要還想賣女兒,我就不是人!”

可唯利是圖的劉麻子,才不管你吃不吃得上飯,他要花最少的錢,做最劃算的買賣。賣主他已找好了,是宮裡有權有勢的老太監龐總管。

把女兒賣給太監做媳婦,這是泯滅人性的做法,但在那個民不聊生的社會,人性能值幾個錢啊!在劉麻子看來,去給太監當老婆好處多多,吃的是珍馐美味,穿的是绫羅綢緞,這可是人生的造化!而且他也知道,在鄉下,五斤白面就能換個孩子!

康六盡管痛苦,舍不得女兒,但在生存和活着面前,他低下了屈辱的頭。女兒康順子一萬個不願意,但她的命運早已由不得她做主。

龐太監

龐總管是宮裡當紅的太監,又老又醜。因清政府剛剛鎮壓了維新運動,是以龐太監氣焰沖天,他手下辦案的走狗宋恩子和吳祥子,正在四處盯梢,抓維新人士。

就是在這樣黑白颠倒的世界裡,以龐太監為代表的權勢階層,作威作福,做着飛黃騰達的美夢,八旗子弟也在頹敗淫糜的空氣裡等死,隻有普通百姓,毫無尊嚴地活在垂死掙紮的邊緣。

龐太監對發達起來的資本家财主秦仲義,嗤之以鼻,他隻做着自己迎娶嬌妻,享大富大貴的美夢。

劉麻子對康六隻出十兩銀子,但轉頭就和龐太監要價二百兩銀子,還說鄉下姑娘長得俊,“給您辦事,比給我親爸爸做事更盡心。”

龐太監當然舍得花銀子,他對年輕俊俏的康順子很滿意。可是當康順子看見太監那張醜惡嘴臉後,直接吓暈了過去,她的一生,似乎就這麼完了。

康順子的一生還沒完,清朝倒先完了。失了勢的龐太監,被侄子們活活餓死。康順子和兒子康大力(也是龐太監買來的)被龐家人趕了出來。

無處可去的康順子,帶着康大力來到了當年被賣身的茶館。此時的茶館,為了不被淘汰,一半賣茶,一半已經改造成了較高價的電梯大廈,租給大學生們住。

好心的茶館老闆王利發,因正好缺人手,就收留了康順子母子,康順子在茶館幫傭,一呆就是十多年,她勤勞能幹,又富有正義感,兒子康大力在她影響下,成了一名八路軍。

後來,龐太監家的一個侄子,要複辟帝制當皇上,成了“娘娘”的侄媳婦,來請(要挾)“婆母”康順子回去當太後。對于這樣的鬧劇,康順子義正言辭,把侄媳婦罵了回去。她不想再和龐家人,和舊時代舊制度為伍了。

在《茶館》裡,康順子的命運還算好的,還有很多帶着孩子乞讨,賣兒賣女的人,遭遇更不如她。她在毫無人性的太監家裡,并沒有因為身處囹圄或受到摧殘而自暴自棄,而是依然保留着善心和正義,這在衰朽而混戰的年代,尤其顯得難能可貴。

這其中,以龐太監為代表的打手、旗人貴族、兵痞、人販子及算命先生等,他們雖然一度權勢熏天,作威作福,将人性惡展露無遺,但他們畢竟屬于注定要滅亡的舊時代。

所謂邪不壓正,以康順子和康大力為代表的底層勞苦大衆,盡管飽受欺淩,但有壓迫就有反抗,他們所代表的善和正義,才是社會的希望。

王利發

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="190">常四爺和秦仲義:世事混亂,仁與義為何成笑話</h1>

常四爺和松二爺是滿清旗人貴族,常提着鳥籠到《茶館》遛鳥喝茶,但兩人有明顯不同。

松二爺為人懦弱,好吃懶做,頹敗的貴族氣息很濃,他代表了一大批混吃等死,不關心清朝國運的纨绔子弟,有他們這些“蛀蟲”般的存在,就會滋養很多腐敗和善于投機倒把的人。

可是,常四爺雖同是旗人,卻很不同。他不擺架子,為人正直,痛恨洋人,且富有同情心,不僅關心百姓疾苦和國運,還能自食其力。

在茶館喝茶時,一個鄉村婦女拖着個十來歲的小姑娘進來了,小姑娘頭上插着根草标(賣子的标志),哭着喊餓,鄉婦進來後,坐在地上哭了起來。

在茶館喝茶的資本家秦仲義,是茶館的房東,對老闆王利發說:“轟出去!”鄉婦哀求着茶館裡的人,誰要她的孩子,二兩銀子就可以。

常四爺和松二爺

常四爺看不下去,就要了兩碗爛肉面,讓店夥計帶她們到門外吃去。王利發無奈地說:

“常四爺,您是積德行好,賞給她們面吃!可是,我告訴你:這路事兒太多了,太多了!誰也管不了!”

對此,常四爺哀歎一聲:“我看哪,大清國要完!”秦仲義不屑地說:“完不完,并不在乎有人給窮人們一碗面吃沒有。”

在秦仲義看來,常四爺的善是小善,他瞧不上這種給窮人施舍一碗飯的小恩小惠,他要開大工廠,用實業救國,那樣才能救得了窮人,才能抵制外貨,讓國家富強。

實業救國固然重要,可若是離開了勞苦大衆,離開了常四爺信守的小善和同情心,那麼又怎會真正救得了窮人?到最後,推新實業的,不過是中飽私囊,富了自己,成了資本家後,免不了又會壓榨更弱的底層群眾。

常四爺雖然沒有秦仲義那樣大的志向,但從他身上,我卻看到了國家的希望。

在《茶館》裡,因常四爺說話直,當差的打手二德子給他找茬,常四爺毫不客氣地說:

要抖威風,跟洋人幹去,洋人厲害!英法聯軍燒了圓明園,尊家吃着官饷,可沒見您去沖鋒打仗!

二德子仗勢欺人,說:“甭說打洋人不打,我先管教管教你!”“我碰不了洋人,還碰不了你嗎?”

正因為有太多二德子這樣欺軟怕硬的人,不思報國,反而收拾壓迫自己同胞,是以那時候才國将不國,受盡外辱。

欺軟怕硬的二德子動手要打常四爺

茶館裡有個馬五爺,是信洋教、說洋話、吃洋飯的主,連縣太爺都懼他三分,他隻一句“二德子,你威風啊”,就讓二德子乖乖服了軟,退了出去。

可是,常四爺就是不佩服吃洋飯的,也是以得罪了這位馬五爺。

這檔口,龐太監和劉麻子進行交易,龐太監的手下宋恩子和吳祥子,盯着茶館裡每一個人的舉動,茶客們感覺事态不妙,一個個往外溜。

常四爺和松二爺也準備出去,不料常四爺卻因說過“大清國要完”的話,被宋恩子和吳祥子不由分說,抓去坐了牢,“旗人當漢奸,罪加一等!鎖上他!”除了松二爺,沒人替他說好話求情。

其實,常四爺對大清是恨鐵不成鋼,希望它能富強起來,不受洋人欺負,他很愛國。

走狗宋恩子和吳祥子抓了常四爺

常四爺坐了兩年牢,出來後參加義和團,打洋人。清朝完後,他又自食其力,種菜當農民,可以在北洋政府手裡,層層盤剝壓榨,依然很難活下去,最後落得提着竹籃,賣花生米的境地。

松二爺就更慘了,堂堂滿清貴族,在民國,因為無法自食其力,挨了餓,最後凄然死去,還是常四爺将他寒酸地埋葬了。

秦仲義倒是辦了幾個大工廠,可除了自己曾風光一時外,也沒能救得了國,到了南京國民政府時期,他的工廠成了逆産,被沒收了。

在軍閥混戰的年月,民不聊生,很多人自顧不暇,哪還有心思去關心他人死活?常四爺是一個例外,他的結局雖然凄涼,但他身上流露出來的善心和仁義,才是凝聚一個民族最寶貴的精神品質。

也許,在權貴和資本家眼裡,常四爺富有同情心的仁和義是可笑的,可要是沒有這種善,又哪來的民族覺醒和自立自強呢?

《茶館》裡說鼠來寶的老人流落街頭

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="190">王利發和衆走狗:都想與時俱進,善惡走向兩端</h1>

在《茶館》裡,王利發是絕對的主角,話劇橫跨清末、北洋政府和抗戰60多年時間,将王利發經營裕泰茶館的種種情形,鋪排了出來,成了一個時代起落沉浮的縮影。

和常四爺一輩子不服軟、敢作敢當、專打抱不平不同,也和财大業大志向大的秦仲義不同,王利發做了一輩子順民。

我隻盼着呀,孩子們有出息,凍不着,餓不着,沒災沒病……我可沒做過缺德的事,傷天害理的事,為什麼就不叫我活着呢?我得罪了誰?誰?皇上,娘娘那些狗男女都活得有滋有味的,單不許我吃窩窩頭,誰出的主意?

王利發從他父親手裡接過裕泰茶館後,努力經營,見誰都請安、鞠躬、作揖,該賄賂的他賄賂,要改良時他改良,想盡了辦法,隻為活下去,可活得太苦太難,最後茶館還被人霸占了去。

年富力強時的王利發

在晚清時候,是王利發茶館最風光的時候,那時像松二爺這樣的旗人,像龐太監這樣在宮裡當差的,以及像秦仲義這樣新興的資本家很多,沒落的封建貴族和纨绔子弟們也都閑得慌,是以泡茶館就成了每日的消遣。

面對茶館裡的三教九流,王利發并不去管什麼善與惡,他一塊“莫談國事”的牌子,就把自己高高挂起,置身于世外,成了事不關己的個人主義者。

面對混得不如意的算命先生唐鐵嘴,王利發也經常送他免費的茶喝,并打趣說:“你要是戒不了大煙,就永遠交不了好運!這是我的相法,比你的更靈驗!”

面對罵洋人,給乞丐村婦和小姑娘送面吃的常四爺,王利發也勸解兩句,讓不要多管閑事,以免惹禍上身。

可是,到了帝國列強橫行、北洋軍閥混戰的年代,他的茶館經營不下去了。

王利發想到要改良,把茶館後面的一半改成了較高價的電梯大廈。還沒開張,就有兵痞走狗們來敲詐了。

巡警到茶館,要王利發出八十斤大餅,說是上面打仗,攤派下來的任務,趕中午交清。王利發沒轍,給巡警塞了些錢打發。

巡警還沒走,幾個大兵走進來,一張口就直接要錢,王利發給了鈔票不行,還要現大洋!這直接就是明火執仗的搶劫啊,臨了還順走茶桌上的兩塊新桌布。

曾經龐總管的手下宋恩子和吳祥子,“有皇上的時候,我們給皇上效力,有袁大總統的時候,我們給袁大總統效力;現而今,誰給飯吃,咱們給誰效力!”

仗着有軍閥背後的洋人撐腰,宋恩子和吳祥子到處敲詐勒索。他們來到茶館,說是要抓進步學生,王利發起誓住在茶館較高價的電梯大廈裡的學生,都沒問題。

可是,這兩位倒好,也不去調查,直接開口談錢,說以後每月給他倆一定好處費,就放過茶館,至于多少,王掌櫃是明白人。王利發雖然痛恨,也無可奈何,隻得花錢消災。

在亂世,反而是算命的唐鐵嘴發達起來,他直言:“我感謝這年月……年頭越亂,我的生意越好。這年月,誰活着誰死都碰運氣,怎能不多算算命、相相面呢?”

就是這世道,百姓的生活怎麼可能會好!轉眼到了抗戰勝利後,世道并沒有好一些,國軍特務和美國大兵橫行霸道。

打手二德子的兒子小二德子,繼承父業,以打進步女學生和教員(懷疑是共黨)掙錢,打一個人五毛錢,輕輕松松掙十幾個大洋。

唐鐵嘴的兒子小唐鐵嘴,也傍上了複辟鬧劇中的“娘娘”龐四奶奶,被封為了天師,在王利發跟前耀武揚威。

劉麻子的兒子小劉麻子,則抱上了國民政府沈處長的大腿,勾結一起準備“改造”(霸占)茶館。小劉麻子打算搞一個托拉斯公司,把大江南北的姑娘們集中起來,哪裡有需要就送到哪裡,說白了和他父親人販子的性質是一樣的。

小二德子和王利發兒子王大栓

王利發的茶館實在經營不下去了,準備繼續改良,想找個女招待,正中了小劉麻子下懷,他派了個漂亮女招待丁寶到茶館打前站。

丁寶是個善良的姑娘,她偷偷告訴王利發,小劉麻子打着改造茶館的幌子,實際是要霸占茶館。

原來,小劉麻子早就盤算好了,他要以賣茶為幌子,把茶館打造成一個收集情報的據點,監視三教九流,并且增設舞場,布置房間,作為沈處長娛樂消遣的私人俱樂部。至于王利發,給他個看門的活幹就已經不錯了。

王利發一輩子低眉順眼做好人,苦心經營茶館,臨了卻被一幫權貴們的走狗咬來咬去,奪去了他的活路。不堪受辱的他,上吊自殺了。

小丁寶和王利發

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="190">結語:時代造就的惡泯滅不了人性殘存的善</h1>

《茶館》是一出悲劇。在那個腐朽和戰亂的年月,人性淪喪,各謀其利,權貴、走狗和洋人的欺淩壓榨,讓貧者愈貧,底層百姓的生活苦不堪言,很多人的命運早已被時代注定。

在一個是非和黑白颠倒的時代,像王利發這樣個人主義的奮鬥和努力,是毫無意義和結果的。如果受壓迫的工農階層不能團結一緻,奮起反抗,那麼注定會被不斷膨脹的惡勢力所吞噬。

當然,在大惡之中,也有小善。《茶館》中的康順子、康大力,以及常四爺和王利發等少數幾個人,他們身上沒有泯滅的人性和善良,是時代悲劇中的曙光和希望。

康順子在很小的年紀就被賣身給太監當媳婦,但她沒有沉淪,也不與權貴和惡人同流合污,而是保持善良剛強,培養兒子康大力成了八路軍,最後不願連累茶館掌櫃王利發,追随兒子而去。

老年王利發

這其中,王利發的微小變化,最為可貴。一開始,他是一個本分但萬事不關己的小商人,他想靠自己的努力撐起一片天地。可是,權貴勢利的層層盤剝壓榨,讓他漸漸灰了心,失去了希望。

康順子住到王利發的茶館後,他的集體意識才被喚醒,他掩護當八路的康大力,最後時刻還讓自己的兒子王大栓和孫女王小花,也跟着康順子去追随八路軍,直到此時他才明白,要想好好活下去,靠個人力量是不行的,勞苦大衆必須聯合起來,一緻對外。

在茶館被霸占前的最後時刻,已經七八十歲的三個老友王利發、秦仲義和常四爺聚在一起,感慨世事,無比凄涼。

秦仲義對王利發說:

“你應當勸告大家,有錢哪,就該吃喝嫖賭,胡作非為,可千萬别幹好事!告訴他們哪,我秦某人七十多歲了才明白這點大道理!他是天生來的笨蛋!”

這當然是反話,但在那個好人活不下去,惡人坐享其成的年代,這話是那麼寫實而諷刺!

常四爺呢,一輩子自食其力憑良心幹事,卻一事無成,七十多歲了,隻落得個賣花生米!“個人算什麼呢,我盼哪,盼哪,隻盼國家像個樣兒,不受外國人欺侮。”“我愛咱們的國呀,可是誰愛我呢?”

常四爺的一句話,瞬間讓人淚崩,是啊,國家強了百姓才能活得有尊嚴,愛國不是一句口号,而是切實的行動,需要所有同胞都覺醒起來,團結一心,共禦外辱。

常四爺在外賣花生米時,遇到出殡的,就為自己撿點紙錢,以免死後連燒紙的人都沒有。“四爺,讓咱們祭奠祭奠自己,把紙錢撒起來,算咱們三個老頭子的吧!”

現在很多人愛祭奠青春。可真正需要祭奠和銘記的,是那段不堪的曆史和歲月啊!看着影片裡三個老人縮在陰影裡的身影,淚再次流了下來。所幸,如今的時代,不負過往的苦難。

你如何看待《茶館》裡王利發的遭遇,歡迎留言讨論。

想閱讀更多精彩内容,敬請關注@王官令儀話文史