導語:周伯琦,元代文士重臣,不僅在政治上、文學上有所作為,還是元代的一位重要書法家。他的書法創作,諸體兼善,尤以篆、隸書成就最為突出,又曾在宣文閣擔任過鑒書博士,是元代卿士書家的典型。

周伯琦,字伯溫,自号玉雪坡、玉雪坡翁、玉雪坡真逸、堅白先生等,饒州鄱陽人。10歲随父遊燕京,15歲入國學為上舍生,受吳澄、鄧文原、虞集等人指導。期間,曾作《野菊賦》,得禮部尚書元明善之贊賞,才名初顯。

周伯琦雖是南人,卻以父蔭授官,又是國學貢士出身,是以他比一般的南人卿士所受的待遇要好。元順帝至正元年,改奎章閣為宣文閣,周伯琦任職宣文閣後,由于康裡巎巎的舉薦和順帝的推助,他的書法影響迅速擴大,至任鑒書畫博士時達到了一個高峰。後曆任翰林直學士、監察禦史、浙西肅政廉訪使。至正十七年,奉旨招谕平江張士誠,被張扣留達十餘年。張士誠既滅,伯琦乃得歸故鄉,不久卒于家中。

周氏雖生逢元末動蕩之世,多遭時亂,卻善自存,勤于著述。

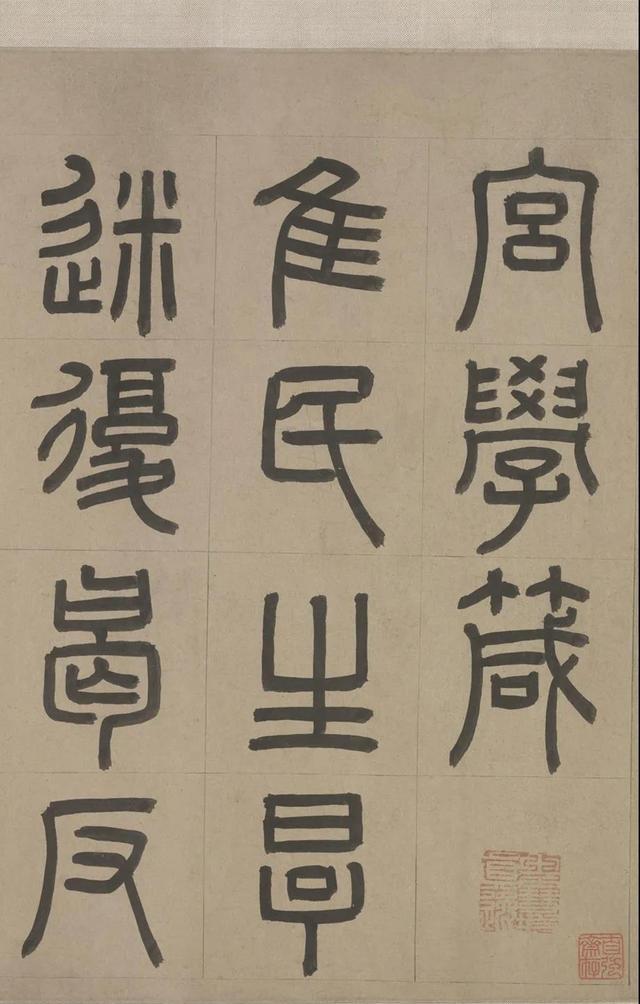

《宮學箴》

01書法是報效朝廷的手段之一

元代不是個書學發達的時代,很多書法家都沒有相關文字傳世,周伯琦也不例外。周伯琦雖無書學著作傳世,我們卻能在史料中尋繹出他書學思想之大概。

元代,書法很多時候是“一來消磨時光,二來以此作為表現自己的手段”。而周伯琦是“緻君堯舜禹”的文臣,對元廷的忠心和報效之情,使他在書法方面的态度略有不同。

如在承诏篆書宣文閣榜、明廟玺文、宣文閣寶時,他就說“俯摹蒼颉星辰像,仰寫重華霜露思”。

在升除宣文閣鑒書博士時,他表示“拜服恩袍慚不稱,願因筆谏罄愚疏”。

在宣文閣品鑒書法時,他感到“古今缋像丹青妙,聖賢傳心翰墨香”。

周伯琦的書法是元代複古書風的典型。他既是趙子昂陣營的一員,又是具有自我藝術特色的書家代表。周伯琦自小受趙子昂、虞集、康裡巎巎等人的影響,也曾“摹王羲之所書《蘭亭序》、智永所書《千文》,刻石閣中”,但他自小又受家學影響,學習和研究字書之學,并對篆、籀書法深有研究 是以他又不同于一般學趙之人。

周伯琦曾言:“夫篆、籀,實字之原;隸、真、草,其流派也。體雖不同,凡下筆當務方圜雄勁,則風神完足,而結締之工拙不足計也。臨池積久,必自有得。”

這種以篆籀筆意來寫今體,臨習不汲汲于點畫,追求方圓雄勁的審美要求,以達到神完氣足境界的書法思想的确高出時人一籌,于今天亦不乏啟示意義。故有人舉其《筆說》為學趙之書,《朱德潤墓志銘》則是上追魏晉,呈蒼疏古拙之貌的作品。他眼中的王羲之應是“筆勢中勁外圜,八法具備,非若俗書圜則弱媚,勁則生硬者比”

周伯琦在注重技法的同時,尤其主張“技進乎道”,并注重人品與學養。這似乎不是什麼書學思想,傳統的士大夫原本就把書法當作餘事,何況在本不甚重視書法的元代。

元代書學較之唐宋沒有太多的突破,也無明清的欣榮,但有一點是值得重視的,那就是出現了一批總結技法類的書籍。有本無名氏撰著的《書法三昧》,收入馮武《書法正傳》。周伯琦鐘愛此書,晚年留居吳中時也常把他帶到身邊。

當然,他沒有停留于此,而是廣涉諸家,尤其是對《石鼓文》、《峄山碑》、秦漢碑額和锺鼎款識等篆隸的臨習,并以六書正結體,以為人正其氣,以此達到善藝而進夫道的目的。他雖四體皆能,但我們很少能見到周伯琦的草書作品或則是草化的作品,傳世的多是謹嚴有度,溫溫爾雅的作品,這也是他為人之道在書法上的表現。

《通犀飲卮詩帖》

02有元一代學《石鼓文》的代表

周伯琦在小篆中揉入古籀筆意、漢篆結體,顯然與趙子昂、吾衍為代表的元代前期篆書拉開了距離,這更能凸顯出他的篆書在構築元代篆書時代風格上的價值和突出于時代風格之上的個體價值。

元代篆書在整體面貌上一如前代,是以篆書正統的“二李”玉箸篆風格為主,外加受二徐、張有及黨懷英等人的影響,古樸遠不及秦漢,也無太多的創新之處,隻不過各自取法的側重不同而已。

周伯琦的篆書雖也學二李、徐铉、張有等人,但他的取法深度和廣度與他人還是有不小的差別。他從小就有“凡山川林墓之勝……碑碣之銘欵,靡不周覽悉究”習慣,提出“款識流傳,彜鼎幾無。好古君子,斯宜究之”。這一方面來源于鄱陽周氏字書之學的傳統,另一方面也是秉性使然。正是這種金#石鼓文#文字視野,使他在篆書的取法途徑較為寬廣。除了學習常見的小篆碑刻外, 更廣泛地吸收先秦鐘鼎款識。這些使得他的篆書更具古籀之意。

他還學習秦漢碑額,又讓他的篆書具有隸意。這在元代篆書及後來篆書中都是不多見的。然 而,他的篆書最主要的源頭就是他推為“古石刻第一”的《石鼓文》。周伯琦自小就十分迷戀《石鼓文》,入太學後,更是對國子監的石鼓賞玩和臨摹不已。如果從少年讀“韋、韓、蘇三君子之歌”算起,到現存的 1362 年《臨石鼓文冊》,他鐘情《石鼓文》少說也有四五十年,可以說《石鼓文》伴其一生。他所作《石鼓賦并歌》中更是高呼“刻石鼓兮周賢王,辇之學兮自我皇”。作為有元一代學《石鼓文》的代表人物,周伯琦的篆書受《石鼓文》 的影響遠遠超過前人和時人。

周伯琦篆書無論是結體還是用筆上都以《石鼓文》為追求,筆兼方圓,骨肉調勻,使轉變化亦多,整體風格于規整圓熟中見生拙蕭散之姿,這與趙子昂等求穩妥勻稱是有很大差別的。

如果說《西湖草堂圖》引首“西湖草堂”四個大字用筆、結字尚顯雅嫩的話,那麼晚年的幾件篆書作品就大不一樣了。如題朱德潤《秀野軒圖》引首“秀野軒”三大字,則氣勢磅礴, 筆力雄健,結構也極其穩健。隻此三字,亦可見筆能扛鼎的功力。

《朱德潤墓志銘篆額》,結構也極工穩,但并不刻意,反見蕭散自然。書法,尤其是篆隸,若用心安排,有意為之,雖可言精美,卻易失之“雕刻,離“婉而通”的秦篆就有些距離。

周伯琦作為一個具有深厚的文字學功底的書法家,又是一個理學學者,“雅”自然是他書法審美的重要标準。無論是明“字原”還是為“正訛”,他都在尋求一個正本清源的“古雅”。正是因為他對金石學的關注,逐漸形成了他以“方圓雄勁”為特點的“古雅”的審美取向和藝術追求。

周伯琦除了對《石鼓文》的研習外,還對曆代鐘鼎款識頗為用心,甚至對《碧落碑》也有較深研究。他在研究《碧落碑》時,“疑其雜出諸體者,得之妙在筆不在體”。這是一個非常智慧的取法。明白了這些之後,再來看周伯琦的篆書,就更能了解他的篆書結體的方而略扁,用筆的圓而雄勁,取勢于竵匾,整體上具“古雅”之氣的特點。當然,這些還有來源于漢代碑額篆書的營養,方折、圓轉并用,字型肥厚,有厚重感。是以陶宗儀說他“行筆結字,殊有隸體”是頗具慧眼的。

結語:

如果說趙文敏為元代小篆的“複古派”,那麼周伯琦則是“創新派”,代表了元代篆書發展的新方向。不僅影響了明代小篆的發展,也為清代的小篆複興之萌芽。

元代書家康裡夔夔有雲:周伯琦篆書,今世無過之者。

——END