謝謝您的邀請和提問。趙之謙(1829-1884 )浙江會稽人。 初字益甫,号冷君,後改字撝叔,号悲庵、梅庵、無悶等。他是清代晚期崛起的一位碑學大師,在詩詞繪畫都有很高的造詣。他的學術著作也是涉獵很廣的如《國朝漢學師承續記》、《補環宇碑訪錄》、《勇廬閑話》、《二金蜨堂印存》、《輯雅堂詩話》、《梅庵集》、《悲庵居士詩膡》等。是一位詩書畫印造詣極深的大師,開創了海派書法繪畫的先河,對吳昌碩、任柏年都具有舉足輕重的影響。

趙之謙早年的書法是學習傳統的顔真卿一路的。

但是,命運很會捉弄人,如果不是命運的突然改變,趙之謙很可能就會在顔真卿這一路的書法上繼續下去。但是,一次聚會,改變了趙之謙。

一次,在杭州的名仕聚會上,有趙之謙仰慕的何紹基,有自己的老師吳熙載,何紹基是盟主啊,他就讓年齡最小的趙之謙談談對書法的見解。

趙之謙以為是向大師彙報學習成績的很好機會,就毫無保留地談了一些自己對書法的見解,沒想到被何紹基一一駁斥,這還不算,說的有道理也行,關鍵是何紹基純粹就是為了訓斥趙之謙一通,以顯擺一下自己的學術權威地位。

趙之謙對何紹基是非常仰慕的,平時,隻要遇到何紹基的書法,都是贊口不絕,頂禮膜拜的。

是以,在趙之謙心中,何紹基就是自己最心儀的老師了。

是以,被心儀的老師粗暴訓斥也就訓斥吧。

然後,趙之謙有拿出自己的書法,請各位老師點評。吳熙載看了,覺得不錯了。何紹基看都沒仔細看,就又是一通鋪天蓋地的臭罵。

趙之謙心理想:老師怎麼這樣對待學生?這已經不是善意批評,而是鄙視了!趙之謙心中最美老師的人設,就這樣,在頃刻之間就崩塌了!

從此,趙之謙再也不學何紹基,他把書法的主攻放在對篆書和魏碑的研究上了。

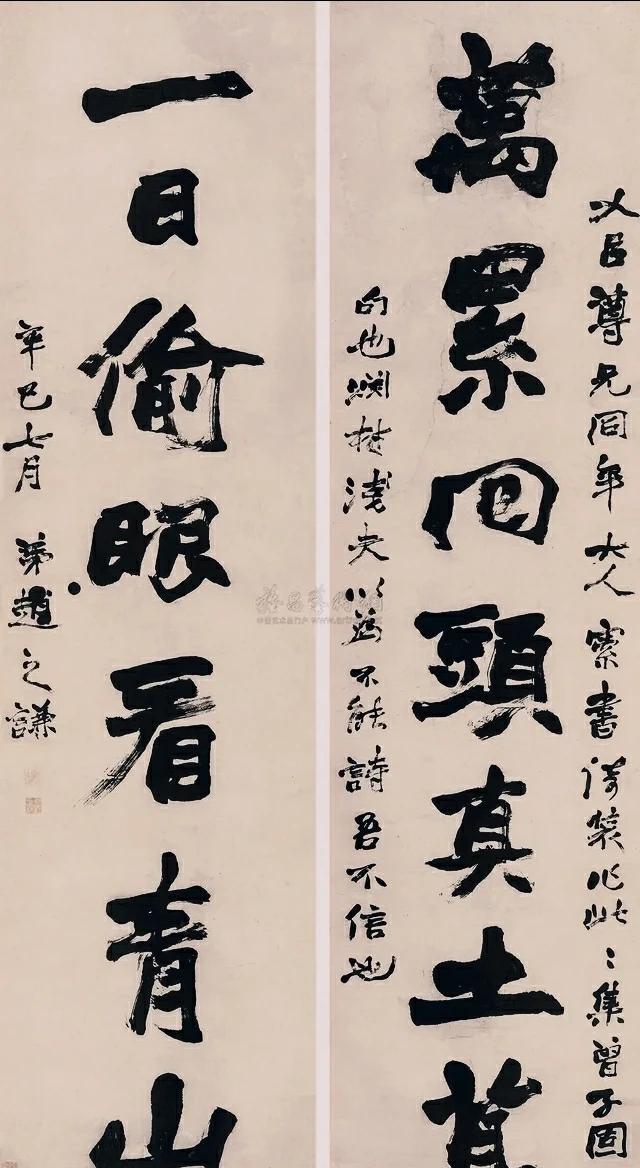

自此,三十五歲的趙之謙專攻北碑,涉獵極廣。他的書法也很快就超過何紹基的境界了。

何紹基也是一位書法大師,他以學習顔真卿特别有成就。

同時,何紹基的書法視野也是比較開闊的,他不但精于二王、顔真卿,也對隸書有很高的造詣,但是,他沒有意研究魏碑,是以,對魏碑還是簡而言之的。

由于他在帖學上的成就很高,是以,也難免鄙睨天下書法,趙之謙剛剛出道,就遇到這麼一位不可一世的大師,也就很難入于大師的法眼了。

他36歲為祁季聞書寫楷書自作詩十二開冊頁,可以說是他學北魏書初期經典。

他創作《補寰宇訪碑錄》這個作品時,趙之謙大量收集碑刻資料,眼界大開的同時也對北碑進行了大量的臨習,從《瘗鶴銘》、《張猛龍碑》、《雲峰山刻石》等取法甚多。趙之謙在晚清比較獨特,一是他師承了晚清崇尚魏碑這個傳統。二是趙之謙也是自覺開拓碑帖結合的先驅。

趙之謙由于早年對二王的研究已經很透徹了,是以,就有書法求新的向往。

例如,他仰慕的書法名流何紹基,就是學二王顔真卿的大師了。同時,他的老師吳熙載吳讓之,又是碑學先驅包世臣的學生。

這讓他對魏碑就會産生濃厚的興趣。

你要知道,在晚清知識界,魏碑雖然很時髦,但是,真正接受和學習的人,還是極少數人,絕大多數人仍然在二王書法的窠臼裡不能自拔。

能夠主動接受魏碑,已經屬于另類和叛逆了。

這也是為什麼趙之謙的書法,總是不像後來的魏碑書法家那樣,泥古不化,遠離帖學,而是自覺融合帖學的原因吧。

例如,我們舉一個最典型的作品,看看趙之謙是如何在碑帖兩學之間遊刃有餘的。

這是趙之謙寫的“愛晚”二字。這兩個字主要還是“帖學”範疇的書法。

但是,趙之謙能夠做到的是,鋪毫潑墨之間,剛建之中婉轉自如,圓融之中又有方筆切入的自由。這就完全發到了碑帖兩不抗的圓融境界。

事實上,趙之謙最精彩的書法作品,都是因為碑帖相容,才更有藝術魅力。

如果僅僅是學習魏碑,其實也沒有什麼新鮮的,因為,魏碑也是古已有之的。

事實上,魏碑是清代對書法,的一次誤讀。

魏碑是楷書也是隸書的延續,魏碑豐富多彩的書法作品,都是建立在豐富多彩的隸書書法風格基礎之上的。

在隸書集體蛻變我楷書的程序中,不過是慢了幾步甚至隻有最後一步而已。

例如像《鄭文公碑》、《瘗鶴銘》基本上就是楷書了,隻不過被解讀為魏碑罷了。

隸書與楷書和行書還有一定距離,是以,這就是有“魏碑”書法的事實。

但是,魏碑與楷書行書,其實也是可以融合的,絕不是有着不可逾越的一道門檻。

趙之謙的,書法創作就是很好的實踐證明。

趙之謙一生命運多乖,自幼讀書、習字,博聞強識,但父親哮喘病常年卧床,14歲母親撒手人寰,15歲家道中落,19歲開始挑起家裡頂梁柱的責任,想辦法謀生補貼家用,為人寫字畫畫,讓他嘗盡了世态炎涼。

他參加過三次會試,都沒有中舉。後捐官任鄱陽、奉新、南城知縣,四十四歲時任《江西通志》總編,卒于任上。