不少佛教徒喜歡用“本自具足,何須外求”,來“藐視”一些“多學多能”之人。動辄引六祖,據《壇經》,來為自己的“懶于學習”找底氣。

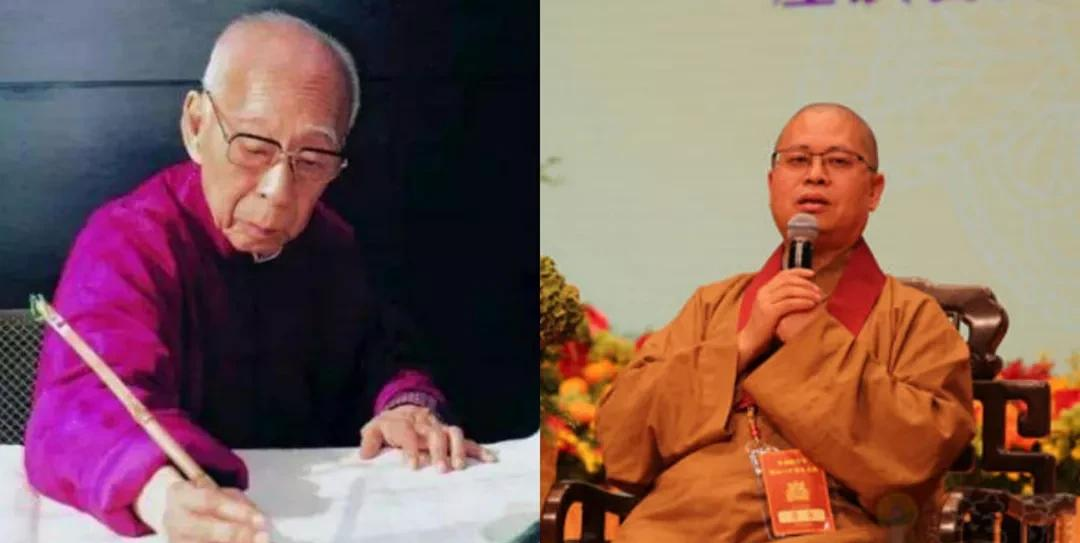

其實,惠能大師到底是不是文盲尚有争議。經享譽海内外的學界泰鬥饒宗頤教授,以及淨因法師等學者的考證,他們給出的結論是:“六祖并不是目不識丁,而是一個有相當文化素養的人。”

不錯,在《六祖壇經》中,惠能大師的确曾自稱“字不認得”,但這可能隻是一種謙詞。

中國人向來如此,明明學富五車,卻總愛說:“我隻是個不學無術的人。”

南懷瑾先生還自嘲:“我這一生,一無所長,一無是處。”

惠能大師自稱不識字,也許正是這樣一種自謙而已。

以上推論是否确當并不重要,重要的是“本自具足”難道真的是,一開悟就什麼都懂了嗎?

且看心學大師王陽明怎麼說:

聖人無所不知,隻是知個天理;無所不能,隻是能個天理。聖人本體明白,故事事知個天理所在,便去盡個天理。不是本體明後,卻于天下事物都便知得,便做得來也。天下事物,如名物度數、草木鳥獸之類,不勝其煩,聖人須是本體明了,亦何緣能盡知得?但不必知得,聖人自不消求知;其所當知的,聖人自能問人;如“子入太廟,每事問”之類。

王陽明說得很清楚:聖人主要在明“本體”、知“天理”,并不是成為聖人就真的什麼都會,什麼都做得了。該學的還是得學,該練的還是得練,該問的還是得問。

像惠能大師這種特殊的案例,其到底是不是“真文盲”,我們暫且不論。縱觀古今之聖哲,幾乎無一不是“飽學之士”。

孔子,博學之集大成者;老子,國家圖書館館長;莊子,其學無所不窺;朱熹,其時代之學霸;王陽明,經史子集樣樣精通;明代以憨山大師為代表的四大高僧,以及近代以虛雲大師為代表的四大高僧,個個都學富五車。

再看當代之佛教名人,索達吉堪布,學貫中西;慧律法師,多次閉關閱藏;南懷瑾,閉關閱藏三年等等。

可以毫不誇張的說,當代誰敢說自己的學問不是學來的,而是全憑“悟”出來的,直接可以斷定在“撒謊”。

我們這麼講,并不是說“悟道”就一定要“學識淵博”。而是不要把“本自具足”了解成:一開悟就什麼都懂了,什麼都會了。是以不用學,也不用練,僅憑一句“本自具足”的空話走天下。

剛才說的還隻是學問方面,試問一開悟你就能造飛機了?就能建高樓大廈了?就能搞科研了?古今中外都沒這種人,頂多是有助于更好地做“會做的事”。

當然,按照“大乘經典”上的描述,佛、菩薩、羅漢等,個個都是神通廣大,法力無邊,能知過去未來,暢遊十方上下。

按道理講,這麼大能耐,應該如上帝一般,無所不知,無所不能。怎麼可能有不會的呢?

好吧,為恭敬佛菩薩起見,我對此種覺悟後的“無所不知,無所不能”持尊重态度,畢竟那種“不可思議”的境界,非我等凡夫所能揣度。

但試問,開悟有那麼簡單嗎?虛雲大師據說是“八地菩薩”再來,一生行常人所難行,忍常人所難忍,直到五十六歲才開悟。

在當今這個“末法時代”,想坐等“開悟”以後,什麼都“具足”的人,不得不說是最大的“妄想”,乃是修行中的“守株待兔者”。

這就是很多學佛之人,越學越“無精打采”,以至于越學越“頹廢”的主要原因之一。

多看看曆代高僧傳,或聖賢傳記,你會發現,無論是入世或出世,“腳踏實地”總是沒錯的。