<h1 class="pgc-h-arrow-right">一</h1>

春夜小窗兀坐,月上木蘭有骨,淩冰懷人如玉。

因想“雪滿山中高士卧,月明林下美人來”,語此際光景頗似。

——《小窗幽記.集韻篇》

翻到了《小窗幽記》的這句話,便決定要寫一寫,畢竟夜是這麼無聊。

“雪滿山中高士卧,月明林下美人來”,頗有林逋“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”之感,

如清風拂面,朗月入懷,寥寥幾筆,生活之趣盡出。

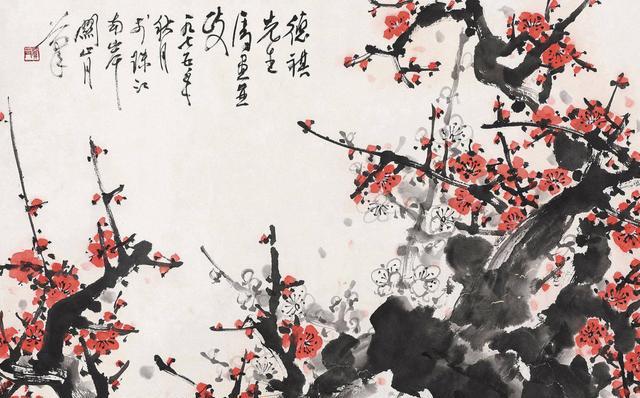

關山月作品欣賞

<h1 class="pgc-h-arrow-right">二</h1>

我們先看下高啟的這首詩。

梅花九首.其一

明.高啟

瓊姿隻合在瑤台,誰向江南處處栽?

雪滿山中高士卧,月明林下美人來。

寒依疏影蕭蕭竹,春掩殘香漠漠苔。

自去何郎無好詠,東風愁寂幾回開。

譯文:

梅花有着瑰麗的姿容,她本該是那瑤台上的瓊玉,卻不知哪位仙家之手,把她栽向了江南的一處處山林。

梅花到底還是從天上來到了人間,她們遠離人世間的塵嚣,選擇住在大雪鋪滿的深山裡,清風明月的林泉之下,那時,你能看見她款款而來。

疏朗的梅影得到蕭蕭竹聲中清寒的依附,顯得更加儀态高峻;漠漠青苔,把微微春意,輕輕遮掩在她殘留的清香之中。

梅花自從何遜去了便不再逢知己了吧,我不禁問她們:東風中,寂寞愁苦開落了多少回?

<h1 class="pgc-h-arrow-right">三</h1>

高啟,元末明初的著名詩人,文學家。"明初詩文三大家"之一,“吳中四傑”之一。

曆朝曆代詩人詠梅之作衆多,但相比之下,似乎隻有高啟寫梅花獨攝其魂,确有不俗之處,

他的《梅花九首》,可謂“飄逸絕群,句鍛字煉”。

孤獨高傲而無凄涼抑郁、憐梅惜梅卻不神傷心碎。

簡單幾筆,描繪出來的神情超朗閑雅,容貌清秀動人,正如謝道蘊所說,“神情散朗”,有“林下風氣”。

王世貞 《明詩評 》 稱贊其詩 : “快若迅鹘乘飙 , 良骥蹑景 ;麗若太陽朝霞 , 秋水芙蕖。”

袁枚評價高啟 :“詩有音節清脆 , 如雪竹冰絲, 自然動聽者, 此皆由天分, 非學力可到也, 在明惟青丘一人而已。”

<h1 class="pgc-h-arrow-right">四</h1>

我們再看下林逋的這首《山園小梅》。

山園小梅

宋.林逋

衆芳搖落獨暄妍,占盡風情向小園。

疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏。

霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合斷魂。

幸有微吟可相狎,不須檀闆共金樽。

在百花凋零的時候,唯有梅花迎着寒風獨自盛開,似一位位亭亭玉立的仙女,把小園的風光占盡。

看那梅花稀疏的影兒,橫斜在清淺的水裡,清幽的芬芳浮動在黃昏的月光之下。

寒雀想飛落下來的時候,都會先偷偷看梅花一眼;蝴蝶如果知道梅花的美麗,定會黯然銷魂。

幸虧我能低聲吟誦梅花,和她親近,不用敲着檀闆唱歌,執着酒杯來欣賞她了。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">五</h1>

林逋,字君複,宋仁宗賜谥"和靖先生",北宋著名隐逸詩人。他隐居西湖孤山,終生不仕不娶,惟喜植梅養鶴,自謂 "以梅為妻,以鶴為子",人稱"梅妻鶴子"。

月下黃昏,漫步水邊,疏淡的梅影,縷縷的清香,使人陶醉。

林逋的這首詩對後人的影響很大。

陳與義認為林逋的詠梅詩已壓倒了唐齊己《早梅》詩中的名句“前村深雪裡,昨夜一枝開”。

他說道:“自讀西湖處士詩,年年臨水看幽姿。晴窗畫出橫斜影,絕勝前村夜雪時。”

辛棄疾在他的詞作《念奴嬌》中也奉勸墨客文人不要随便地詠賦梅花。

他說道:“未須草草賦梅花,多少騷人詞客。總被西湖林處士,不肯分留風月。”

可見林逋的這首詠梅詩寫的如此之好,對後世文人的影響如此之大。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">六</h1>

其實,每一個朝代,都有每一個朝代的文學,繁榮至死,死後又重生。

唐詩宋詞明清小說的輪流出現便是如此。

宋朝,一個屬于宋詞不屬于詩歌的時代,林逋的出現,似乎讓詩歌絢爛了很多。

明朝,一個屬于小說同樣不屬于詩歌的時代,高啟的出現,似乎格外耀眼。

它們舂容大雅也好,雅人深緻也罷,我們抛去時代的局限,就兩首詩而論,誰人高下?

<h1 class="pgc-h-arrow-right">七</h1>

高啟入仕出仕的背後,是對元末戰亂明初統治的絕望,他融激憤之情于梅花, 以此對抗現實的生活。

林逋雖是詠梅,其實是他“不趨名利”、“趣向博遠”的真實寫照。

蘇轼曾在《書林逋詩後》說:“先生可是絕倫人,神清骨冷無塵俗。”其詩正是作者人格的化身,頗有王維看破紅塵,“晚年唯好靜,萬事不關心”之感。

前者像潑墨山水畫,一氣呵成,風月不驚,卻又道出所有感受。

後者則似一幅寫意山水畫,月色婉婉,不動聲色,淺墨渲染出我的心境。

從這點來看,兩者各有千秋,不分伯仲。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">八</h1>

王國維說:“詞以境界為最上,有境界則自成高格,自有名句”。

延伸到詩,我覺得同樣适用。

按照王國維的境界理論可将以上兩人的作品分為有我之境和無我之境。

“雪滿山中高士卧,月明林下美人來”屬于有我之境,因為是以我觀物,此處的物,也就是梅花,皆着了我的色彩,獨立而無憾的高士,秀雅而不俗的美人,這梅花的高潔精神,不正是自己的化身麼?

“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”屬于無我之境。因為是以物觀物,陶醉在梅影、淺水、皎月的夜裡,不知何者為我,何者為物。

前者是傷春悲秋,後者是物我兩忘。

或者,不太客觀地說,前者似乎還停留在“看山不是山,看水不是水”的地步,而後者卻到了“看山還是山,看水還是水”的境界。

是以單從境界來論,似乎林逋更勝一籌。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">九</h1>

寫到此,可能大家心中已經有了高下之判,

不過誰高誰低又如何?

袁枚在《随園詩話》裡說:“佳句聽人口上歌,有如絕色眼前過,明知與我全無份,不覺情深喚奈何”。

這四句詩便是我此時的心情,也是我寫這篇文章的原因。