袁張莊村民委員會(行政村)轄袁張莊、馬沙窩、溫樓、三官廟4個自然村。1955年成立安六初級社,1956年與劉樓、袁張莊、溫樓、三官廟、馬沙窩、東安六、西安六、安莊、北張莊等九個村聯合,組名袁張莊進階社,1958年9月公社化時,屬袁張莊大隊,1961年體制調整時,自立大隊,以駐地命名袁張莊大隊,袁張莊生産大隊。1984年3月體制調整後,将生産大隊變更為行政村,并成立袁張莊村村民委員會,袁張莊自然村至今。其他自然村也如此。

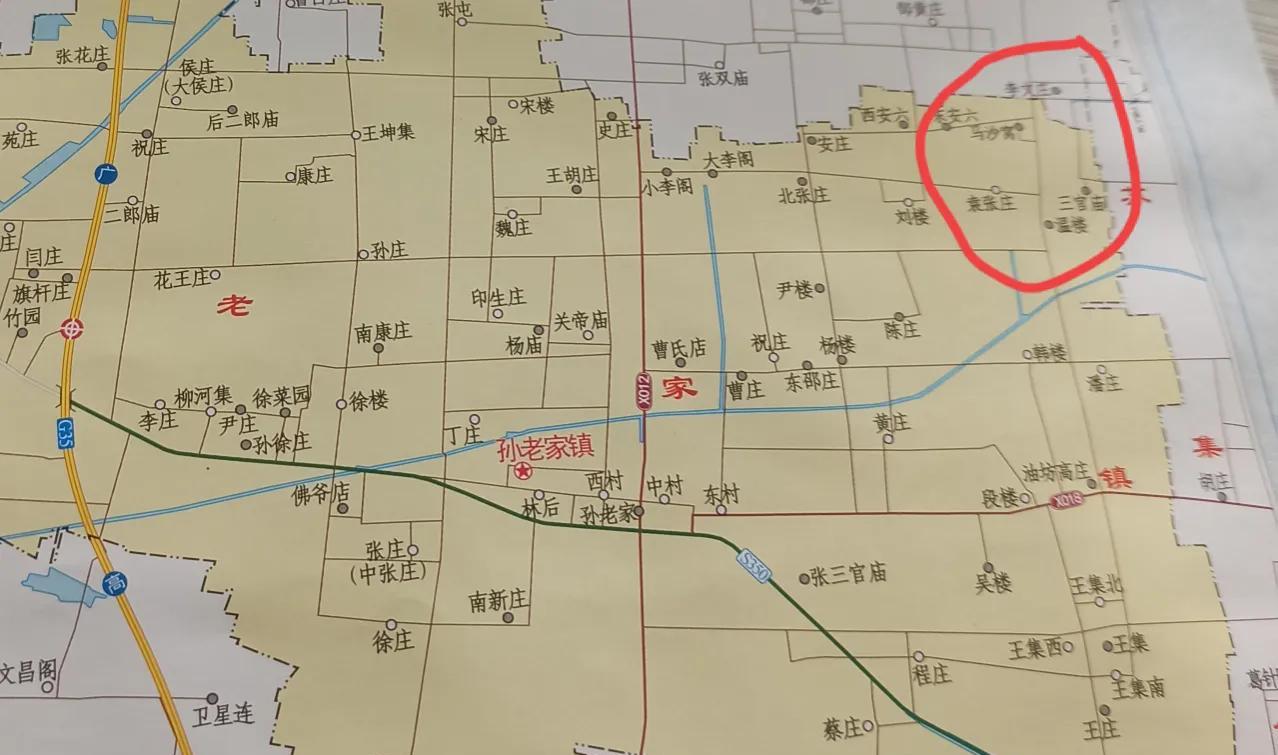

2018年12月《曹縣标準地名圖集》袁張莊行政村位置

1999年12月《曹縣地名志》袁張莊行政村位置

袁張莊衛圖

袁張莊

袁張莊村碑

位于曹縣城東南17公裡,孫老家鎮政府東北5公裡。東鄰蘇集鎮土地廟村,西鄰劉樓村,北鄰侯集鎮郜黃莊村,南鄰韓樓村。海拔一般在51米,東西350米,南北200米,聚落呈東西長塊狀。東西、南北街各1條。總面積0.469平方千米,耕地面積0.38平方千米。有房屋180棟,全村有180戶,人口480人,男性265人,女性215人,均為漢族,有袁、張、王、超、馬、康、姬、胡8姓,袁、張2姓為多。以農為主。為袁張莊村民委員會駐地,轄袁張莊、馬沙窩、溫樓、三官廟4個自然村。據《袁氏族譜》載:明洪武間(1368-1398年),袁氏祖諱成甫攜子士能、士達自山西洞遷曹縣黃堽裡。弘治間(1488-1505年),其裔析此,名村袁莊;後有張姓遷入,遂名袁張莊。

村貌

馬沙窩

馬沙窩村碑

位于曹縣城東南17.1公裡,孫老家鎮政府東北5.5公裡。東鄰蘇集鎮土地廟村,西鄰劉樓村,北鄰侯集鎮郜黃莊村,南鄰韓樓村。海拔一般在51米,東西120米,南北200米,聚落呈南北長塊狀。南北主幹街1條,寬5米。有房屋160棟,全村有160戶,人口447人,男性227人,女性220人,均為漢族,有馬、劉、冉、張等9姓,馬姓最多。總面積0.417平方千米,耕地面積0.35平方千米。以農為主,主要經濟來源于農業,農作物有小麥、玉米、朝天椒等。為養雞專業村。屬袁張莊村民委員會。明洪武間(1368-1398年),馬氏自山西洪洞遷定陶馬莊,後又遷此,因于河灘沙高處建村,故名馬沙窩。

三官廟

三官廟村碑

位于曹縣城東南17.6公裡,孫老家鎮政府北5.5公裡。東鄰蘇集鎮土地廟村,西鄰劉樓村,北鄰侯集鎮郜黃莊村,南鄰韓樓村。海拔一般在51米,聚落呈南北長塊狀。有房屋45棟,全村有40戶,人口160人,男性76人,女性84人,均為漢族,有馬、穆、徐、王、李、孫6姓。總面積0.144平方千米,耕地面積0.126平方千米。以農為主,主要經濟來源于農業,農作物有小麥、玉米、朝天椒等。屬袁張莊村民委員會。宋末,此處有三官廟一座,因避戰亂,人多寓此,漸成村莊,遂以廟為名。

溫樓

溫樓村碑

位于曹縣城東南17.4公裡,孫老家鎮政府東北5公裡。東鄰蘇集鎮土地廟村,西鄰劉樓村,北鄰侯集鎮郜黃莊村,南鄰韓樓村。海拔一般在51米,東西50米,南北100米,聚落呈南北長塊狀。東西、南北街各1條,寬分别為4米、5米。有房屋25棟,全村有22戶,人口80人,男性45人,女性35人,均為漢族,有張、季、冉3姓,總面積0.073平方千米,耕地面積0.063平方千米,以農為主。屬袁張莊村民委員會。明成化間(1465-1487年),溫氏自山西洪洞遷此,因建樓而得村名溫樓。清道光間(1820-1839年),賣給李、曾2姓,後曾氏拆樓遷出,得名破溫樓;建國後複原名。

說到溫樓自然村,不得不提柳子戲大師——張春雷。

張春雷先生

柳子戲,流行于山東、河南、河北、江蘇、安徽的地方傳統戲劇,國家級非物質文化遺産之一。柳子戲又名“弦子戲”,亦稱“北調子”、“糠窩子”,是中國戲曲四大古老劇種之一,由元明以來流行于中原地區的俗曲小令衍化而成,在清代中葉盛極一時。柳子戲記錄在案的傳統劇目200餘出,音樂唱腔曲牌600餘支,這一劇種既有北曲豪放粗犷的風格,又有南戲委婉細膩的特征。2006年5月20日,柳子戲經中華人民共和國國務院準許列入第一批國家級非物質文化遺産名錄,編号Ⅳ-43。

偉大領袖毛主席在濟南視察

張春雷先生獲獎作品

張春雷先生經曆

張春雷先生作品

張春雷(1904.5.25——1975.10.23),原名張興然,出生于曹縣蘇集鎮龔樓村(曾和作者嶽父家是鄰居,解放前私交深),他9歲進入曹縣孫老家鎮溫樓村曾立堂創立的曾家長興班學戲,而落腳溫樓村而成為溫樓村人。著名柳子戲花臉、紅臉演員,柳子戲一代宗師,戲劇大師,著名柳子戲表演藝術家,柳子戲張派藝術創始人,有“活張飛”之稱。因善演紅花臉,在魯西南一帶有“黑紅餃子”的美譽。在二十世紀五六十年代,張春雷先生對柳子戲表演藝術做出了傑出貢獻。原長興班主演掌班、郓城縣工農劇社社長、山東省柳子戲劇團團長。為中國戲劇家協會理事、山東省戲劇家協會副主席,山東省政協委員、山東省文聯理事。

張春雷出生于梨園世家,其父張鳳鳴,柳子戲名家,擅演旦角,外号“銀鈴铛”,扮相俊美,聲腔圓潤,在《龍寶寺》一劇中飾演黃秀娘,根據自己的嗓音特色,創唱的曲牌【序子】,傾倒滿場觀衆,至今為人傳唱。耳濡目染,張春雷自幼便對柳子戲表現出濃厚的興趣。他9歲進入曹縣孫老家鎮溫樓村曾立堂創立的曾家長興班學戲,先後拜著名柳子戲藝人黃承先、王福潤為師,主攻花臉,後兼唱紅臉。他噪音宏亮,功架粗犷有力。他扮演的張飛是“黑頭紅臉”,是以被稱為“黑紅餃子”,在《夜戰馬超》一場戲,張飛與馬超對打,他腳金雞獨立,連續擺出十八羅漢不同的身法,施展出動中有靜、靜中有動的功力,表現了張飛武藝高強的英雄形象,給觀衆以美的享受。再如《虎牢關》一劇中,張飛與劉備、關羽合力同戰強将呂布,他縱身躍到前場,揮槍舞鞭,狠狠倒打呂布紫金冠,跳躍輕捷如飛蒸,“跺泥”立身穩似泰山,功架勇武優美,在樂器的配合下,活象勇猛、憨直、诙諧而粗中有細的張飛出現在觀衆面前。由于他成功地塑造了張飛的英雄形象,被稱為“活張飛”。張春雷不但武功超群,在念白、行腔上也是獨樹一幟的。他聲如洪鐘,音似沉雷,蒼勁有力,而且嗓子變換自如。念白,抑揚頓挫,節奏鮮明。面目表情,豐富生動。所到之處,觀們無不拍手稱贊。他不但花臉戲演得好,還兼演紅生戲。《張大德遊寺》中主演張大德,在《打登州》中主演秦瓊,同樣顯示出唱、做、念、打的功力非凡。偶爾他也演彩旦,如在《胡羅鍋搶親》中他扮演一個燒水的大腳丫環,以風擺柳的身法上場,磋步走個圓場,加上他那笑臉的扮相,曾赢得觀衆陣陣掌聲和笑聲。

張春雷大師長子、耄耋老人張貴寶老師在張春雷大師晚年居住的院内。

1930年後,張春雷擔任曾家科班主演及掌班,在魯西南、豫東、淮北等地演出。1935年,張春雷組建一個柳子戲班,在東明、菏澤、豐縣、曹縣一帶演出,獲得很大反響。1948年,該劇社被複程縣抗日民主政府接管,改名為“新生劇社”。20世紀50年代,張春雷參加郓城縣工農劇社,任社長。該社四梁八柱,行當俱全,陣容宏大,突破了“四生、四旦、四花臉”的局限,演出水準迅速提高,深受魯西南廣大觀衆的歡迎。

1954年,為迎接山東省暨華東區的戲曲會演,張春雷帶領劇團排練出多出好戲,後標明《黃桑店》《五台會兄》《三盜芭蕉扇》三出戲參加會演。在上海華東戲曲彙演時,平劇大師程硯秋看過他的表演,平劇藝術大師周信芳,在青島政協禮堂看了張先生飾演的《黃桑店》之秦瓊、《五台會兄》之楊五郎後,贊譽有加。周信芳待他卸完妝,二人合影留念。周信芳說:“早就聽說柳子戲,早就聽說“活張飛”,今日一見,果然名不虛傳。此次會演,張春雷榮獲省優秀獎、華東區二等獎。1956年山東省第二屆戲曲觀摩會演,張春雷又榮獲一等獎,這使郓城縣工農劇社名聲大振,柳子戲逐漸從窮鄉僻壤走進繁華都市。1959年,山東省委、省政府為了扶持和發展這一古老劇種,将郓城縣工農劇社調進濟南,成立了山東省柳子劇團,号稱“天下第一團”,張春雷任團長。

山東省柳子劇團組建後,張春雷繼續挖掘優秀傳統劇目,整理排演了《張飛闖轅門》《玩會跳船》《孫安動本》等精品劇目,公開上演,受到好評。1959年10月24日及第二年5月,張春雷接連兩次,在濟南為毛主席專場演出,受到稱贊。毛主席高興地說:“張飛拿扇子,在其它劇種沒見過。”“諸葛亮初出茅廬時二十七歲,柳子戲不帶胡子是對的。”毛主席還對身邊的舒同說:“人們都把呂劇說成代表山東的地方戲,依我看應該是柳子戲,它比呂劇早,名氣也大。”

1959年,山東省政府組織柳子戲、兩夾弦、柳腔聯合演出團,進京彙報演出,在主打的三出柳子戲中,張春雷主演兩出。他們曾三進中南海,為黨和國家上司人劉少奇、周恩來、朱德、陳毅、李先念、徐特立等演出,獲交口稱贊。文化藝術界的名家大師郭沫若、梅蘭芳、苟慧生、馬連良、譚富英、周揚、馬少波、歐陽予倩等,都先後發表了熱情洋溢的講話,并對該劇團給予高度評價。晉京一個多月,《張飛闖轅門》等戲,就演了17場之多,場場爆滿,好評如潮,譽滿京華。載譽歸來之後,張春雷又率團在大江南北巡回演出,每到一地,都受到熱烈歡迎,“活張飛”藝術聲譽傳遍全國。

同年,在北京烤鴨店,平劇藝術大師梅蘭芳、苟慧生請客。梅蘭芳對張春雷說:“柳子戲早就聽說過,原以為絕了,今日見到,格外高興。”“中國戲劇四大古老劇種,昆、弋、梆都知道,惟獨沒見過你們,現在了卻心願了。”“我珍藏的明代趙匡胤的臉譜,與你們畫的秦瓊三塊瓦房很近似,足可見柳子戲的古老。”不久,梅蘭芳的文章《東柳垂青》在1959年11月29日《人民日報》上發表,他寫道“以善演《張飛闖轅門》得名、有“活張飛”稱号的老藝術家張春雷,唱腔沉着有氣魄,身段老當穩練。”

梅蘭芳先生在前門烤鴨店宴請王福潤(左一)、張春雷(左二)

《北京晚報》刊文

張春雷先生口述《我演“張飛闖轅門”》一文,刊登于1959年12月3日《北京晚報》第三版上

1962年參加拍攝戲曲片《孫安動本》,張春雷成功塑造了剛猛爽直、敢于打朝的徐龍形象。此時已年将花甲、兩鬓蒼蒼的張春雷,飾演姓娃花臉,既10多歲的小千歲徐龍。在“打朝”一場戲裡,他上場亮相、擡腿踢蟒,動作伶例,唱腔宏亮,吐字清晰,将一個活潑可受的小徐龍,刻畫得維妙維肖。當徐龍為保孫安上殿動本,未獲恩準而與皇上争辯時,他怒不可遏,揮錘追打奸臣,縱身坐上龍案,大揭皇家上輩宰耕牛、當和尚的家底,大擺自己上輩創業保國的功勳,把徐龍愛護忠良、痛恨奸佞、主持正義、藐視君威的剛直無畏面又天真幼稚的性格表現得鮮明生動出,真實感人,給觀衆留下極為深刻的印象,獲得普遍贊譽。

張春雷精湛的藝術表演,雅俗共賞,喜聞樂見,顯示了柳子戲的特色和無窮魅力。他經常飾演的人物還有《挂龍燈》中的趙匡胤、《安南國》中的陳謙、《一計害三思》中的石敬思以及《張飛闖轅門》《虎牢關》《鞭打督郵》中的張飛等。張春雷有很高的藝術造詣,演什麼像什麼,有“活張飛”、“一聲雷”、“黑紅絞子”之譽,在柳子戲發展史上是一座裡程碑。他創立的“張派藝術”,豐富了戲曲舞台的涵量和精深。張派藝術有其獨特的魅力,在中國戲曲各劇種之中,是一支獨秀,一支流派,在國内,已經達到最高層次,平劇界的大師、理論家們看到張派藝術後,無不驚歎敬服。電影名導岑範贊其為“全國最優藝術家之一”,著名電影演員錢千裡說:“看張團長的戲是一種藝術享受。“中國評劇院的著名演員魏永遠拜師學藝,著名豫劇表演藝術家常香玉親自來團拜訪……全國各地方劇種的青年演員慕名求藝者不勝枚舉。

張派藝術粗狂豪放、酣暢大氣。張春雷唱腔高昂寬厚,沙甜橫磨,扮相堂正,工曲嚴謹。這是因為他演戲講究一個“非奇不傳”,即抓住每個人物的性格特點高度誇張,達到出“奇”。活靈活現、生動感人。他塑造的人物各不相同,形象迥異。他對每個劇本都精心琢磨,設身于角色之中,研究角色的家庭、出身、年齡、性格、背量,設計出每個人物獨特的舞台貫穿動作,特定環境中的定式、亮相、聲音、與其他角色的關系等,精益求精地進行藝術創作,是以塑造的舞台人物,個個栩栩如生,内行外行都交口稱贊。

張春雷大師故居。

二十世紀七十年代,張春雷回到老家。不久在寂寥中去世,一代名伶埋沒鄉間。墓地就選在溫樓村北不足百米的麥田裡,自此一代名伶與一抔黃土寂寂相伴,昔日那優雅高貴的笙歌管弦也在這魯西南大平原上的晨風暮雨之中漸行漸遠。但張春雷把畢生的精力和心血,都獻給了柳子戲事業,七十年如一日,為劇種、劇團嘔心瀝血、無私奉獻,一線演出,培養新秀,挖掘劇目,創立流派,成績巨大,功勳卓著。他挖掘整理柳子戲劇目有35種之多,其代表作品《張飛創轅門》《黃桑店》《打登州》《五台會兄》等,已成為劇團的寶貴财富。他的嫡傳弟子孔祥啟、張貴銀(張春雷次子,國家一級演員,中國戲曲家協會會員、山東省省級非物質文化遺産項目代表性傳承人)、程瑞東、徒孫王偉等一批中青年藝術家,薪火相傳,繼承他的藝術,活躍在當今舞台上。

張春雷大師晚年鐘愛的茶壺。

2015年,張春雷先生誕辰一百一十一周年,逝世四十周年,曹縣政府以及山東省柳子劇團拟為張先生樹碑紀念,得悉這個消息後,遠在京城的平劇表演藝術家、梅蘭芳先生哲嗣梅葆玖先生欣然為張春雷墓園題詞,以表達對這位早逝的柳子戲表演藝術家的懷念之情,也為柳子戲與梅家兩代大師再續因緣。2015年6月1日上午,紀念柳子戲表演藝術家張春雷先生逝世四十周年暨墓園落成儀式在菏澤曹縣溫樓村舉行。平劇表演藝術家梅葆玖先生為張春雷先生墓碑題詞,國畫大師著名平劇學者李濱聲先生為“春雷亭”題寫匾額。

曹縣孫老家鎮溫樓自然村村梅葆玖先生題“張春雷先生之墓”

山東柳子劇團的33名演員在溫樓村張春雷先生新樹墓碑前,為村民奉上了一出出精彩的傳統柳子戲劇目。婉轉優美的唱腔,形神兼備的表演,讓現場群衆贊不絕口。

村民胡西山告訴記者,幾十年沒聽過這個戲了,這一看一聽,還是老味。柳子戲傳承人、張春雷之子張貴銀說,他将會繼承父親遺願,繼續把柳子戲好的唱腔、好的表演認真地傳承下去,并毫不保留地傳授給下一代。

溫樓村不但以出了張春雷等柳子戲的黃鐘大呂著稱,更以被譽為柳子戲“富連成”的曾家班享譽菊壇。《柳子戲史研究》曾禮堂大、小曾家班詞條載:曹縣孫老家鎮溫樓村大、小曾家班的“管主”(承辦人)是溫樓地主曾禮堂(有地4500畝),他綽号“五騷虎”,酷愛柳子戲,聘請教師黃承先、尤一鎖、王福潤等于1915年在溫樓創辦大曾班(亦稱長興班),以“春”字排輩,培養出張春雷、李春榮、孫春花等著名演員。學員出科後廣受歡迎、收入豐裕,為此1920年曾禮堂決定再辦個柳子戲科班,即小曾班,又稱“義盛班”,位址仍設在溫樓,教師仍由王福潤等擔任,以“秋”字排輩。小曾班培養出來的演員有何秋雲、張秋玉、張秋魁、徐秋風等。曆時十餘年,大、小曾班先後培養了近70餘名柳子戲演員,這些演員後來成為各個職業班社的骨幹力量,為柳子戲的發展做出了突出的貢獻。

本文編寫中參閱灃水河下柳和榮宏君兩位師弟發表的文章,特謝!

編寫:孫智敏,曹縣第三中學進階教師,曹縣政協常委,曹縣鄉土曆史愛好者。