來源:環球時報

【環球時報駐德國特約記者 青木】編者的話:和平解放70年來,與西藏有關的國際交流日益增加,西方文學中的西藏形象逐漸從以往單一的“西方的西藏”發展為多元化的西藏。中國的西藏文學也經曆了從魔幻現實主義向現實主義轉變的過程。“如何講述西藏,确實是一件非常難的事。”北京大學中文系原主任陳曉明對《環球時報》記者表示,無論是中國作家還是外國作家,都在探索西藏的神奇性和神秘性,“但如何通過文學把它表現得更準确、深刻,和人的命運更緊密地結合在一起,而不是故弄玄虛,這是西藏文學正在做的事。”

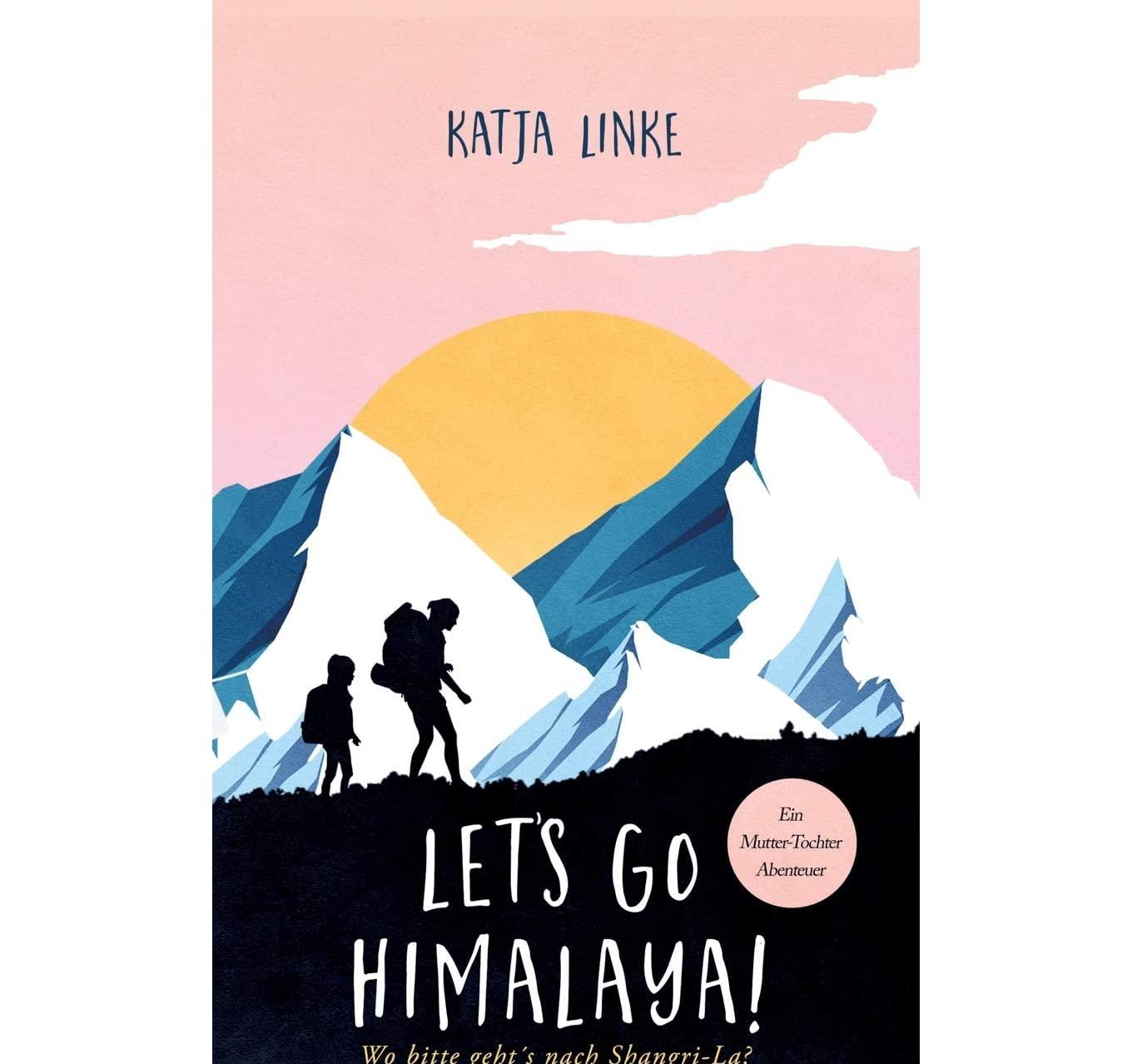

《我們去喜馬拉雅吧!》封面

“由于地理、文化和語言的阻隔,很久以來,西方人眼中的西藏就是人間的‘最後一片淨土’。但在西方早期的西藏文學中,不僅西藏是一個模糊的概念,主角也幾乎都是西方人,用居高臨下的視角來看待西藏,”德國柏林國際文學研究學者尤塞夫松在接受《環球時報》記者采訪時表示,英國作家詹姆斯·希爾頓1933年出版的長篇小說《消失的地平線》,主角康韋是英國人,為首的喇嘛是歐洲人,他們就像“進階官員”一樣,而真正的藏人反而成了“配角”。1929年法國人讓·馬爾克·裡維埃出版的虛構性遊記《在西藏寺院的庇護下》、1956年英國人普布·洛桑然巴出版的《第三隻眼睛》等都屬于此類作品。

西藏和平解放後,越來越多的國際作家、記者、學者等到西藏進行深入的文化體驗,使西方西藏文學作品“一面倒”的局面發生了變化。1976年,華裔英文作家韓素音走訪西藏,寫下了《拉薩——星辰之花》,向西方世界展現她實地考察西藏的記錄。韓素音晚年曾定居瑞士,瑞士是歐洲最大的藏人居住地。當個别人權組織發出誤導西藏認知的聲音時,韓素音就會通過當地媒體講解自己在西藏的見聞予以駁斥。她還通過專題講座等形式講解西藏的曆史、文化和現狀。像韓素音這樣的有識之士還有不少,比如美國記者安娜·路易斯·斯特朗、美國中國問題專家奧克森伯格等。

20世紀80年代以來,随着中國國力越來越強大,不少西方文化人意識到對西藏的誤讀。近年來,揭露西方對西藏錯誤認知的作品多了起來。2009年,德國作家湯姆·坎恩出版的小說《西藏計劃》,介紹了許多有關西藏的真實曆史,糾正了西方輿論所宣傳的西藏形象。湯姆·坎恩曾在接受媒體采訪時表示,對很多西方人來說,西方媒體的報道是他們了解西藏的唯一途徑,而西方媒體對西藏的報道通常是消極、片面的,這導緻大部分西方人對西藏的認知都非常狹隘。“德國有句諺語:手裡握着錘子的時候,看到的所有問題都長得像釘子。但我所看到的西藏和西方人心目中的西藏完全不一樣。”湯姆·坎恩說,他看到的西藏是現代化的,建了很多新工廠,還有使用德國技術的啤酒工坊。“我和當地人交流,很多人都很滿意現在的生活。西藏的文化和傳統如藏族舞蹈、唐卡繪畫都得到很好地保護和發展,有的大學還開設唐卡課程。在街上能看到很多穿着藏族服飾的人前往大昭寺朝聖。他們可以選擇自己的生活方式,也保留自己的宗教傳統。”

盧森堡籍學者阿爾貝特·艾廷格撰寫的《圍繞西藏的鬥争——國際沖突的曆史、背景和前景》等學術著作,揭示了舊西藏的落後、“藏獨”勢力的所作所為,并點破了西方有關西藏的種種謊言。近年來,歐洲還出現多名主寫西藏作品的作家。其中,上暢銷書榜單最多的德國女作家、科學記者烏利·奧爾維迪寫了超過10本有關西藏及藏傳佛教的作品。如《藏屋》寫的是年輕的查理斯在喜馬拉雅山偶遇西藏“修道院”,并在那裡開啟内心深刻變化。登上多個歐洲暢銷書榜的《我們去喜馬拉雅吧!請問去香格裡拉怎麼走?》,由德國醫學女博士卡特雅·林克撰寫。這部遊記以輕松的筆調,記錄了她和11歲女兒一起開始喜馬拉雅山的西藏之旅,并為西藏的壯美景色和樸實的藏民所感染,感受到勇氣和愛。

西方對西藏文學态度的轉變,從越來越看重中國作家的作品也能展現出來。以西藏題材作品著稱的藏族作家阿來是最受西方出版社歡迎的中國作家之一,他以藏族史詩為基礎創作的《格薩爾王》以多種語言在全球同時推出,很受西方讀者歡迎。“西方語境下西藏文學的轉變,說到底是西藏發展和開放的成果。”尤塞夫松表示,未來,中國可以更加積極地進行西藏文學的推廣,讓更多國際讀者從文學中了解一個現代化的多元中國。