1919年,巴黎和會即将召開,這場為讨論一戰後世界秩序的會議,卻在召開前就讓中國的知識分子們首先進入一種興奮,甚至可以說是狂熱的狀态。

中國知識分子們會産生這種情緒,不完全是因為中國因向協約國(英法為主)派遣勞工而成為戰勝國,更重要的是一個美國人的一句口号:公理戰勝強權。

這句口号一度讓當時經曆過太多,且依舊在經曆強權任意欺淩的中國人看到希望,中國知識分子們對于未來那個由公理主導的新世界充滿無限的憧憬,未來世界的一切似乎都那麼美好,中國知識分子們陷入這種美好的憧憬中無法自拔,以至于忽略了這一口号出現的背景,以及它是否真的能夠實作。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">“第一好人”與民族自決</h1>

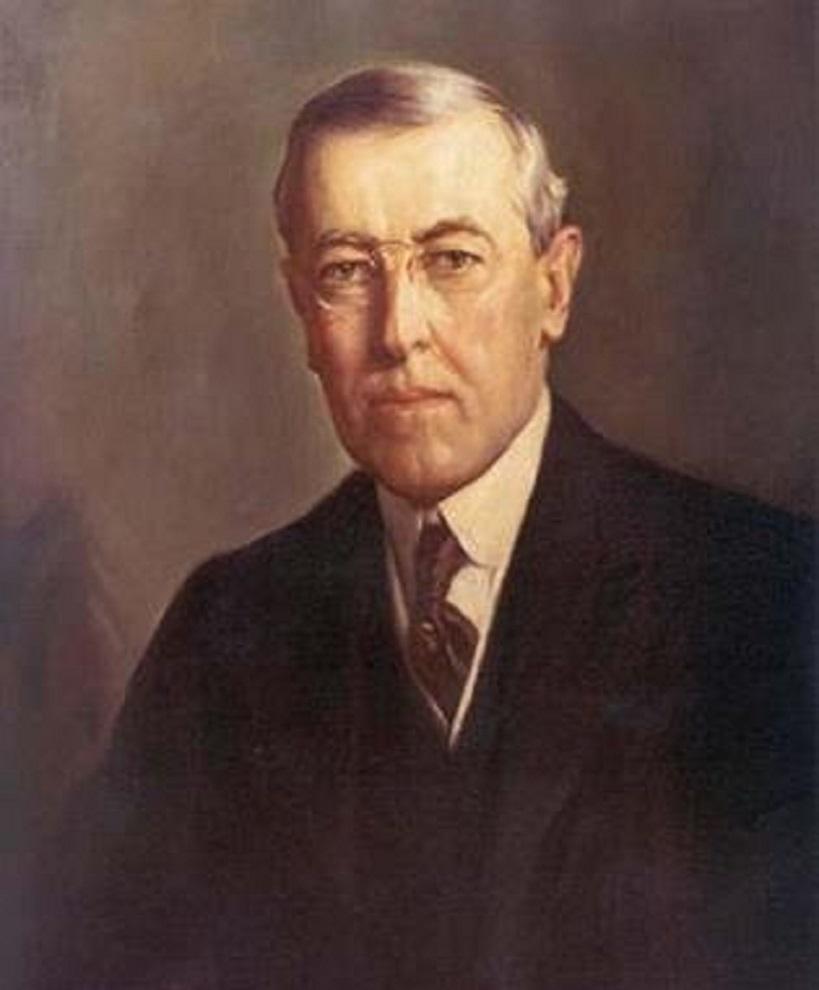

提出這一口号的人叫伍德羅·威爾遜,是美國第28任總統。

美國總統威爾遜

威爾遜于1856年出生于弗吉尼亞,那個著名的南方蓄奴州。

威爾遜的父親是一名牧師,按照正常的劇本,威爾遜可能會追随其父親成為一名神職人員,但是因為在大學時意外接觸到英國議會的速報,而開始醉心于政治。

但威爾遜并未早早進入政壇,在進入政壇前,威爾遜的大部分時間在大學中任教,1902年,威爾遜成為普林斯頓大學的校長。

在任校長期間,威爾遜試圖解決上層階級學生問題,為此他與校董之間展開了激烈的争論,而這場大學校園内的争論後來被媒體渲染為精英與民主之間的鬥争,當然,威爾遜是代表民主的那一方。

醉心于政治的威爾遜在大學中渡過半生,看似有些不得志,但福禍相依,前半生遠離政治這一特點,在日後威爾遜進入政壇後卻成為了他的一大助力。

1910年威爾遜作為民主黨候選人參選紐澤西州州長,他輕松地擊敗了共和黨候選人劉易斯。

威爾遜能夠赢得大選,很大程度上是因為其宣稱自己與政治機器分離。

1912年,威爾遜以民主黨候選人的身份參加總統大選,并以壓倒性的優勢當選。

學者的身份為威爾遜赢得了不少支援,人們支援他是因為當時的美國人受夠了資本控制之下的極端現實的政客,相比他們,威爾遜的理想主義格外有吸引力。

此起彼伏的罷工

不得不說,威爾遜的理想主義在一定程度上為美國人帶來了一定的實惠,他推出了鐵路勞工八小時工作制,強化了反托拉斯法,這些舉措确實直擊美國的一些核心社會問題。

但對于美國人而言,威爾遜也作出了一些充滿争議的舉措,比如,介入一戰。

威爾遜之前,美國的外交原則奉行的是門羅主義的孤立原則,即美國不應該介入歐洲事務,歐洲各國之間就算殺得人頭滾滾,美國也不應該管,但威爾遜卻一改以往的原則,選擇加入一戰進而介入歐洲事務。

威爾遜帶領美國介入一戰不是沒有原因的,一戰前,美國經濟規模和工業總産量已經位于世界第一,但美國的國際影響力和話語權卻遠遠遜色于英法。

而一戰中,由于在戰争前期并未卷入戰争,美國經濟不但沒有受到損失,還依靠出售戰争物資獲益頗豐,這種實力與影響力的不比對使得美國迫切地希望獲得更大的話語權,一戰也因為美國的介入而加速終結,一戰結束後,在威爾遜看來,美國擴大影響力甚至上司世界的時機已經到了。

威爾遜在1918年1月4日對國會發表的"十四點計劃"的演說中提出,戰後的世界應該遵循以下原則,包括:公開外交、公海航行自由、貿易自由、全面裁軍、公正處理殖民地争議、民族自決等。

此後,威爾遜又對"十四點計劃"進行了補充,提出了美國外交四項原則,包括:

1.美國無意攫取别國領土。

2.美國外交主要手段是和平談判而不是武力征服。

3.美國不承認任何通過暴力獲得政權的外國政府。

4.美國在國際關系中将恪守信用,遵守道義。

這十四點原則的提出,說到底是因為美國要借此尋求擴大世界影響力,甚至是獲得世界上司權,但是這些原則在中國人,尤其是中國的知識分子看來,簡直就是久旱逢甘霖。

自鴉片戰争以來,中國飽受西方列強欺淩,國家淪為半殖民地,喪失完整主權,列強在中國土地上肆意妄為,沒有一個列強願意聽一聽中國人的主張。各式的強權随意蹂躏中國人民,中國人的聲音根本發不出來。

而當威爾遜提出“民族自決”、“公理戰勝強權”等口号時,苦難中掙紮的中國人民似乎看到了希望,中國人确實太需要公理,太想要自決了,一時間,中國各界對威爾遜的崇拜達到了一種近乎瘋狂的程度,威爾遜的演講在中國被搶購一空。

陳獨秀對于威爾遜“公理戰勝強權”的說法深以為然,他表示:公理是萬萬不能不講的。

而對于威爾遜本人,陳獨秀也不吝贊美之詞,他甚至稱威爾遜是“世上第一個好人”。

巴黎和會前,中國方面也與美國取得聯系,美國也表示願意設法幫助維護中國權益。

威爾遜的“十四點原則”、中國自身的戰勝國身份,以及美國承諾的支援,讓當時的中國知識分子們對于未來有一種強烈的憧憬,他們相信世界已經徹底改變了,中國人會在巴黎和會上拿回屬于自己的權益和尊嚴,帶着這種願望的中國代表團,來到了法國巴黎參加那次他們認為能夠徹底改變中國命運的會議,他們不知道,等待他們的,會是什麼?

<h1 class="pgc-h-arrow-right">各國的目的</h1>

參加巴黎和會的是來自27個一戰戰勝國的1000餘名代表,其中全權代表70人。

中國代表團遭受的第一個打擊來自于獲得的席位上,巴黎和會按照國家大小,将席位分為3個檔次:5席、3席和2席,中國獲得的是2席,是不折不扣的小國待遇。

中國代表團試圖通過美國從中斡旋,讓中國獲得更多席位,美國也确實在這方面提供的幫助,但是由于英法兩國堅決反對,中國在席位方面的訴求沒有獲得滿足。

但是席位多少并不涉及到中國的核心訴求,中國的核心訴求包括以下7點:一、廢除勢力範圍;二、撤退外國軍隊、巡警;三、裁撤外國郵局及有線無線電報機關;四、撤銷領事裁判權;五、歸還租借地;六、歸還租界;七、關稅自由權。

以上七條歸結起來其實隻為實作一個目的:讓中國擺脫半殖民地身份,成為有獨立主權的正常國家。

《覺醒年代》中的中國外交家顧維鈞

看完了中國的訴求,讓我們再去看看其他國家的核心訴求,了解了這些,就更容易了解之後發生的事。

參加巴黎和會的國家一共有27個,但是以“英法美意日”五大國為核心,當然,核心中的核心是英法美。

英法美中,英法是舊殖民體系的既得利益者和堅定捍衛者,美國則是“民族自決”的新國際秩序的發起者,是以,英法兩國在維護現有殖民體系這個最高利益有着天然的一緻性,但是,二者之間也有沖突,這一點在下面細說。

好了,看看英法美意日“五大”各自的核心訴求吧:

英國,其有兩個身份,舊秩序下的霸主和一個海洋強國,英國的核心訴求十分簡單:維護自己的霸主地位,英國的挑戰者看似隻有一個:同為海洋強國的美國。但事實上,是兩個,另一個是陸海複合型國家:法國。

海洋強國稱霸全球的一個極其重要的條件就是:大陸上不崛起一個單一的強權。

于是,英國的行為邏輯就呼之欲出:一方面,想方設法給美國總統提出的民族自決新原則使絆子,不能讓民族自決代替殖民主義,另一方面,不能讓歐洲大陸上崛起一個單一的強權,原本想成為單一強權的德國已經被打趴下,不能讓法國在德國的屍體上成為歐洲大陸上的單一強權,也不能讓德國太快的緩過勁來,再次獲得成為單一強權的機會。

了解了這點,就了解了英法之間的沖突,也就了解了為什麼英國要對德國施加的制裁比法國要輕。

法國,一戰中損失最大的國家,名義上的世界老二,世界殖民體系第二大受益者,陸海複合型國家。

陸海複合型國家的身份讓法國有一個優勢,法國有機會成為歐洲大陸上的單一強權。

于是,法國要求對德國的制裁是最嚴厲的,而且,法國方面還簡單粗暴的要求将德國的工業設施與各類資源運到法國以彌補法國在一戰中的損失。是以法國是要求瓜分德國利益最強烈的國家。

美國,實際上的世界第一強國,舊秩序的挑戰者,新秩序的發起者,美國幅員遼闊,各類資源豐富,并不需要太多海外殖民地,當然,也沒有多少海外殖民地,基于這樣的原因,美國有充分的理由不去維護世界殖民體系,是以美國提出民族自決,如果各國真的同時撤出殖民地,英法的損失比美國大的多的多。

美國也是一個海洋型國家,其外交基因裡也有英國的“均勢外交”的傳統,隻不過美國的盤子更大,并不隻集中在歐洲大陸,而放到整個世界,于是,美國希望的是歐洲(包括英國在内)存在多個勢均力敵的國家,是以美國主張對德國的懲戒是最輕的。

當英國與法國為德國的賠款配置設定方式是:法國50%,英國30%,還是法國58%,英國22%争得不可開交時,美國總統威爾遜表示:美國一分錢也不要。

美國之是以這樣“大度”是因為當時美國經濟形勢一片大好,美國商品在全球競争中都享有優勢,美國資本集團們從國内市場上賺取巨額資本,欲在國際上尋求投資對象,然而,由于一些政治原因,美國的資本和商品無法進入一些國家和地區,巴黎和會上美國最大的經濟訴求就是“門戶開放”原則,讓美國的資本與商品更加順暢的進入世界各地。

政治上,美國希望推廣其民族自決新理念,途徑則是要創立一個叫“國聯”的組織,美國對于瓜分德國等戰敗國其實沒有多大興趣,推廣其“民族自決”的理念,建立“國聯”才是美國的最高訴求。了解了這些就能夠更好地了解日後威爾遜出賣中國利益的前因後果。

巴黎和會“三巨頭”

相比于英法美,意大利和日本的格局就要小一些了。

意大利的目的就是搶點地盤,具體是得到阜姆港,以使其成為意大利在巴爾幹的擴張基地。

而日本的核心訴求則是擴大其在亞洲和太平洋的勢力範圍,具體做法就是奪取德國在中國山東的租借地和太平洋上的重要島嶼。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">誰的山東?</h1>

山東是華夏文明的重要發祥地之一,自古以來就是中國的固有領土,1897年,山東發生“巨野教案”,德皇威廉二世表示,中國人終于給我們提供了夢寐以求的糾紛口實,迅速出兵占領青島,并逼迫清政府簽署租借膠州灣99年的條約。

德國以膠州灣為依托,迅速将其實力範圍向山東其他地區滲透,山東成為德國的實力範圍。

1914年一戰爆發後,日本不顧中國反對,悍然在中國領土上對德宣戰,強行控制了山東,并占有了德國在山東的權益,1915年,日本威逼利誘北洋政府簽署“21條”,将德國在山東的特權讓渡給日本。

袁世凱對于日本的要求本來十分憤怒,但是當時的情形下又不敢公然得罪日本,隻能以談判的手段希望日本降低要求,又在執行過程中消極應對。

但是,日本侵占山東之心早已有之,不會因為袁世凱消極應對就擱置,日本的勢力很快就遍布山東。

一戰結束後,作為戰敗國的德國當然不可能在山東享有任特權,而同為戰勝國的中國和日本訴求相左,中國希望收回山東的所有權益,日本則希望接管德國在山東的所有特權。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">“種族平等”與威爾遜的背叛</h1>

在會議的最初階段,美國總統威爾遜的态度稍稍傾向中國一些,但是之後,兩件與山東議題無關的事卻讓威爾遜最終選擇放棄中國權益以拉攏日本。

第一件事是意大利的退出,意大利雖然也是大國,但是在協約國中出力較少,且戰争前期有腳踩兩隻船之嫌,其提出的獲得阜姆港的要求被英法斷然拒絕,意大利總理奧蘭多憤然離場,五大國變成了四大國。

而這在這個時候,日本方面提出了一個看上去無比正确的原則:種族平等。

日本方面同時希望:将“種族平等”這一原則寫進“國聯”盟約。

日本提出種族平等的要求是有現實意義的,當時在歐美,尤其是美國,排斥亞裔的呼聲很高,臭名昭彰的“排華法案”就是其中明證之一,當然,當時在美國投資和居住的日本人影響力比中國人要大,是以某種意義上講,日本受到美國種族主義的困擾比中國更大,基于這樣的現狀,日本在巴黎和會上明确提出了種族平等這一原則,要求歐美各國停止對日本人或亞裔的歧視。

就事論事而言,日本提出這個原則沒有什麼問題,甚至在這件事上,同為黃種人的中國與日本有着共同訴求。但是誰也沒有想到,正是這個看似對中國有利的提議所引發的連鎖反應,最終讓列強,尤其是美國在山東問題上由同情中國,變為倒向日本。

排華法案

日本關于“種族平等”的提議在今天看來十分正确,但是在當時英法美三國國看來卻是完全不能接受的,就英法而言,種族平等嚴重影響他們的殖民利益,是斷然不能接受的,對于美國而言,當時美國國内種族主義聲音高漲,任何政客在涉及種族問題上都必須小心,而且,威爾遜本人也可以說是一個種族主義者。

威爾遜是個堅定的種族隔離主義的支援者,威爾遜童年時光在弗吉尼亞州度過,那時南北戰争還未開打,奴隸制依舊盛行,不知這對威爾遜種族隔離主義思想是否構成影響。

這看起來有些沖突,強烈支援“民族自決”的威爾遜卻強烈反對“種族平等”,确實是一件有些魔幻的事,總之,這件事的結果是,日本關于“種族平等”提議被英法美三大國否決。在這件事上,日本極其失望。

在“種族平等”這件事上,美國總統威爾遜感覺自己欠了日本一個人情。

當時意大利已經退出,日本又表現出對大會的失望,如果之後因為一些原因讓日本也退出,威爾遜成立國聯的願望或許就将付諸東流,而成立國聯是威爾遜參加巴黎和會的主要原因之一,如果因為日本退出而徒增變數,實在非威爾遜所願意看見的。

巴黎和會的日方代表牧野男爵老奸巨猾,看準這個機會,在意大利退出的第二天立刻提出要讨論中國山東的歸屬問題,這次牧野男爵态度強硬,稱如果不答應日本的要求,日本立刻退出巴黎和會。

1911年,英國曾與日本建立“英日同盟”,且在這個問題上,二者已經建立了密約,是以英國選擇支援日本,法國也随英國選擇支援日本。

由于以上種種原因,美國總統威爾遜也以中日雙方有1915年“二十一條”為由,支援了日本在中國山東的特權。

威爾遜之前支援中國,有出于道義上的考慮,但是如今轉而支援日本,則是完完全全的利益使然,為了實實在在的利益,威爾遜抛棄了之前堅守的道義。

隻是,其他幾個國家經過一番讨論就将他國權益讓與别國,這不是強權又是什麼?

利益面前,公理終究沒能戰勝強權。

在《覺醒年代》中,美國總統威爾遜對中國代表說:“早知如此,何必當初?”

以此來為其出賣中國利益辯解,但是,不知威爾遜是否想過,當時積貧積弱的中國是在什麼樣的情況下與日本簽署的二十一條。

巴黎和會上列強們的所作所為也讓中國的有識之士們認識到:公理的時代遠未到來,這依舊是個強權主宰的世界。

要想在國際上獲得更多的話語權,唯有增強國力一條路可走。

經曆過挫折的中國人終于開始覺醒。

當然,暫時是弱國這一事實難以迅速改變,但這也不意味着在受人欺淩時隻能忍氣吞聲,中國外加官顧維鈞在巴黎和會上義正言辭的反駁日方觀點,在全世界面前發出了中國的聲音。

中國代表團拒絕在巴黎和會上簽字,以此來表明決心。

而且,這還沒完,中國外交家們仍沒有放棄對山東權益的争取,盡管話語權遠不如日本方面,但他們仍舊四處奔走,他們的努力并不完全是徒勞的,很快,中國就得到了一個新的與日本針鋒相對的讨論山東問題的機會,新的戰場,在華盛頓。

參考文獻:

[1]路聰.“十四點原則” 威爾遜的和平理想為何落空[J].國家人文曆史,2019(06):54-58.

[2]邵雍.山東問題與巴黎和會[J].群言,2019(03):49-52.

[3]馬建标.“受難時刻”:巴黎和會山東問題的裁決與威爾遜的認同危機[J].近代史研究,2018(03):23-38+160.