“學習強國”湖州學習平台、湖州釋出、湖州晚報、愛湖州聯合推出欄目《湖州味道》,通過個人記憶及研究還原城市現場,展現湖州在曆史各階段的風物、風味、風氣和風度。除了邀約之外,也歡迎網友投稿,稿酬從優。稿件可發送至[email protected] ,主題請寫上“湖州味道”。

湖州味道①|湖州味道②|湖州味道③

湖州味道④|湖州味道⑤|湖州味道⑥

湖州味道⑦|湖州味道⑧|湖州味道⑨

湖州味道⑩|湖州味道⑪|湖州味道⑫

湖州味道⑬|湖州味道⑭|湖州味道⑮

湖州味道⑯|湖州味道⑰|湖州味道⑱

湖州味道⑲|湖州味道⑳|湖州味道㉑

湖州味道㉒|湖州味道㉓|湖州味道㉔

湖州味道㉕|湖州味道㉖|湖州味道㉗

湖州味道㉘|湖州味道㉙

全文5235字,閱讀約20分鐘

《湖州味道》特邀作者:李士傑

投稿郵箱:[email protected]

在蘇浙皖邊界,宜(興)長(興)廣(德)之間橫亘着天目山的餘脈,海拔400至600米的山峰一座接着一座,連綿不絕,峰巒疊嶂。崇山峻嶺之中夾雜着一條條山坳,山水的涓涓細流彙聚成溪澗潺潺不息地流淌着,山民們就背山依水地生活在這些山坳中。宜長兩地對這些山坳,有個特别的稱呼叫作“岕”(讀kǎ或kuò音,同“卡”),古代曾經寫作“嶰”,大約在清代時即衍變為“岕”,意思是“兩山相夾”介于山中,倒也十分形象。曆史上,老百姓靠着大山的饋贈,日出而作,日落而息,通過辛勤的勞作才能過上溫飽的生活,他們在閉塞的山中,對外交往或者交易貨物,就必須翻山越嶺,繼而形成了山路,真可謂“古人謀生道,步步淚灑途”。

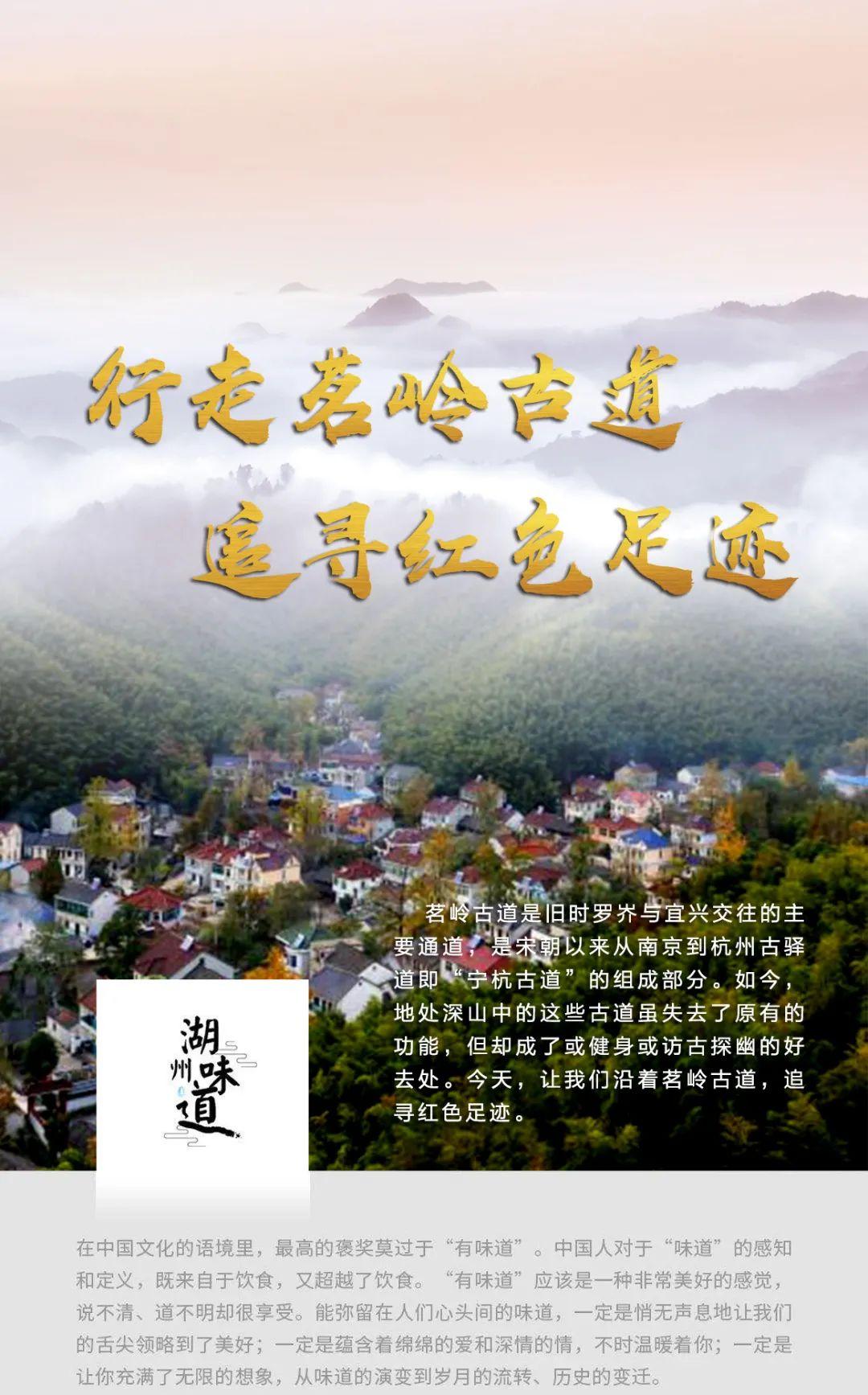

羅岕是一條較大的山谷,長達5公裡,左右兩側還有一些小山谷,從入口處往裡分别是茶葉岕(安頭岕)、長子岕、裡頭岕、西岕、東岕。由西岕行“三州古道”可往江蘇宜興的太華山(鎮),從東岕可登山去往宜興大竹海景區,中間經岕底的園門宗村越茗嶺則是舊時羅岕與宜興交往的主要通道,還是宋朝以來從南京到杭州古驿道即“甯杭古道”的組成部分。如今交通發達了,生活富裕了,地處深山中的這些古道雖然失去了原有的功能,但搖身一變卻又成了或健身或訪古探幽的去處,既可閑走怡情,又能尋趣掠美。

一個深秋的日子來到煤山鎮羅岕村,沿途盡情欣賞美麗的秋色,村部辦公室的小姑娘羅靜接待了我們。我提出想去名老中醫俞家聲、中科院院士羅民興的家中看看,她就陪着我向村子裡面走去,一路上她不斷地喊着爺爺、奶奶和鄉親們打着招呼。随口向她了解村中老人情況,她如數家珍地回答,90歲以上老人有13位,其中一位已經是103歲的老壽星,羅岕村果然是山清水秀、怡養身心的好地方。

陳鮮忠 攝

俞家聲是長興知名的老中醫,治療結石病症是他的一大絕技,又因對岕茶深有研究而以“羅岕茶叟”聞名于世,可惜他在2009年以90歲高齡辭世,未能在他生前拜訪是一件憾事。此次來到俞家,主要是想看老先生晚年所編的俞氏家譜,我知道俞氏是僅次于羅氏的該村第二大姓,明代時就遷至羅岕。他正在吃中飯的兒媳放下筷子,帶我們去看老先生的書桌,他生前坐診聽堂的小屋仍保持原樣,雖因家譜出借而未能得見,卻翻閱到了老先生的一部詩集,可謂不虛此行。其中一首早年的詩作寫道:

破碎河山感慨憐,何堪任受敵熬煎。

青年劍影橫斜處,殺盡東夷複舊天。

以前亦曾摘錄過俞家聲的老師金子長先生(即金濤)的一首《庚辰元旦》詩,于1940年春節作于羅岕山中:

中原遍地盡烽塵,作客山中又一春。

國破難忘殷甲子,歲華猶記古庚辰。

欲持寶劍平多難,先飲屠蘇醉幾巡。

擊節壯心歌老骥,王師未定泣孤臣。

這兩首詩的背景是1937年7月7日蘆溝橋事變後,日軍全面侵華,湖州和長興縣随即于11月下旬淪陷。地處偏僻的羅岕村頓時湧入了大量逃難的人群,浙西名士金子長先生也在其中。金子長先生原住長興縣城雉城,學識淵博,是“浙西三名士”之一,平生愛藏書,家中的“花近樓”藏書館聞名江浙,但在日軍入侵時,“花近樓”及藏書文稿均毀于戰火。目睹鬼子的暴行,僻居山村的金濤和俞家聲這對師生都在詩中表達了憤懑之情和抗戰到底的決心,金子長先生還先後将兩個兒子金百川、金千人送入軍營奔赴前線殺敵,其中次子金百川最終浴血湘桂戰場,英勇捐軀。

離開俞家,走到一個小地名叫“店上”的地方,來到了著名的理論實體學家羅民興院士家。這裡真是人傑地靈,山溝溝裡飛出了金鳳凰。羅民興的父母都是九十高齡的耄耋老人,但卻精神矍铄,神清氣爽。羅岕的得名,相傳與唐朝著名詩人羅隐有關,據說他在唐末戰亂之際避禍于此十多年,後來才應诏出山成了錢镠的謀臣,曾經見到羅岕一支羅姓的家譜,即以羅隐為始祖。但羅士梅老先生則持另一種說法,他還捧出了一套珍藏的家譜,說羅氏現在已經繁衍到71世,始祖是羅一龍、羅一虎兄弟,早在漢代就從江西龍虎山來到這裡,已曆時1800年,“羅岕”之名是因為羅姓居此而得名。對此,我無法判斷真僞,憑感覺羅士梅老人的說法可能更可靠,但無論哪一說,羅岕的曆史悠久是毫無疑問的,甚至稱得上是長興山區最古老的村落之一。

閑聊之中,我順口問起金子長,還真問對了人。我順着老人的手指望向院外,看到了一幢在别墅林立的羅岕村很少見到的傳統民居。他随即帶我前往隻有幾十步遠的金子長舊居,說金子長看書十分癡迷,即使蹲茅坑也捧着書,而他小時候就在金家的二樓讀私塾,十幾個孩子外聘一個教師上課。金宅坐北朝南,西側唯剩廂屋,中間造起了新樓房,東側尚存一間正屋和廂房,還住着金子長的堂侄。原來他的奶奶是金子長的嬸嬸,娘家就在羅岕店上的這小小山谷中,看來當年還是個大戶人家。抗戰來臨,金家大大小小一家人就全部投奔這裡了。大戶人家出身的金子長先生一介書生,不事生産,一度生活艱辛,幸虧1943年底來了新四軍。

雖然現在羅岕村新四軍蘇浙軍區的紀念建築沒有儲存下來,但羅岕作為方圓十裡範圍内的一個大村莊,建築密集,群衆基礎較好,是當年新四軍的重要活動場所。俞家聲的筆記有一段記述:“1944年元旦,當新四軍十六旅獨立二團團長談廣(楊洪才同志化名),率部駐羅岕章姓人家慶祝元旦,先生和我應邀出席。席間,人民将領甚器重先生,當即給予抗币300元,并手示長興抗日民主政府,每月支給先生30元,以濟先生生活之不足。”俞家聲先生對于新四軍的到來亦是歡欣鼓舞,在新四軍取得杭村大捷後,欣然提筆寫了一首《新四軍打了大勝仗》的詩:

活虎生龍子弟兵,杭村鏖戰樹功名。

捉來俘虜繳來炮,萬衆齊呼祝捷聲。

由店上村繼續向北往羅岕最深處走去,就是茗嶺山腳下的園門宗村,該村在清代縣志中記載的地名就叫“嶺底腳”,後因這裡是羅姓祖居地,且人丁興旺,叢集而居,屋宇相連,雨天出門不用撐傘,才改名“園門宗”。縣志記載,明末隐士朱升曾建茗理樓于茗嶺山下,看來就是此地,他留詩贊雲:

不知茗嶺何年始,今日方開茗嶺樓。

露浥舌根真味出,花生鼻觀異香流。

纖柔不取旗槍敗,藻繪徒增龍鳳愁。

名理無窮非一茗,著經空白古人頭。

朱升所贊譽的茶葉即聞名于世的明代“岕茶”,以宜長兩地特有的稱呼“岕”來命名,即指獨産于宜興、長興兩地交界的山谷中,尤以羅岕所産岕茶品質為佳。茗嶺産茶的曆史悠久,據明代周高起所著《洞山岕茶系》記載:“相傳古有漢王者,栖遲茗嶺,課童藝茶”,早就有過一位漢王隐循于茗嶺,平時以課童藝茶為樂。而茗嶺之名,雖說朱升認為“不知何年始”,但最大的可能應當是自“茶仙”玉川子盧仝隐于羅岕洞山開始,他所作的“七碗茶歌”當作于茗嶺。延至明代,岕茶的聲名竟然蓋過了顧渚紫筍茶,為文人雅士所推崇,許次纾、熊明遇、馮可賓、周高起、冒辟疆先後著有《茶疏》《羅岕茶記》《岕茶箋》《洞山岕茶系》《岕茶彙鈔》5本專著,名人吟詩稱贊的則更加無可勝數。

羅岕茶有很多奇特之處,比如純野生而非茶園所産,另外采摘不在谷雨節氣之前而是立夏前三日,等等。最初,我并不知道這裡有茗嶺古道,隻是因為平生嗜茶,對遐思神往的“岕茶”充滿憧憬,且茗嶺之“茗”是“茶”的别稱,故會同朋友“斯圻人”特意來此采摘夏茶,才偶然發現這裡有條悠長而峻險的古道通向宜興。長興居陽、宜興居陰,這大概是羅岕茶勝出的緣起。我将采來的肥厚茶葉視若珍寶,回到家中趕緊按照古法相傳的“先洗後烹”辦法進行嘗試,結果全變成了不堪忍睹的“黴幹菜”。所幸後來在茶人張文華的茶室中品嘗到了岕茶的味道,看着好似一杯白開水,捧之則芳香撲鼻,嘗之則茶味濃酽,回味别異。

茗嶺,又稱葡萄嶺,是一條東西向的山嶺。古道則呈西北—東南走向與山嶺交叉,長約15華裡,當地有“上七裡、下八裡”之說,頂端是一處叫“茗嶺頭”的地方,海拔528米,往南八裡是羅岕,往北七裡則是宜興的嶺下村。站在茗嶺頭上,天高雲淡,碧空如洗,但仍沒有登高望遠的感覺,因為嶺脊向東西伸展開去,東側的黃塔頂才是最高峰,此處雖然不像沿途竹海那般濃蔭蔽日,卻也植被豐茂,難以極目遠眺。前方的卵石古道雖然誘人,但車子停在羅岕一側,如果去了嶺下村再返程實在是體力不濟,隻好就地折返而歸。

沒有完整走一遍茗嶺古道,特别是未能挑戰最高峰的黃塔頂,終究心中不爽。第二周,約上朋友一行人由大巴車送至宜興,從茗嶺北麓的嶺下村開始登山。嶺下村舊屬茗嶺鄉(後改茗嶺鎮),現并入張渚鎮。宜興境内的古鎮有“金張渚、銀湖滏”之說,因為這兩鎮曆古以來就是山貨集散的碼頭,長興西北山區出産的筍竹、洗帚及其它土特産,多靠馬背騾馱去往這兩處外銷,包括羅岕村民為聞名天下的常州梳篦加工原材料,也走的是山路。嶺下村地處茗嶺的北麓,村民枕着潺潺澗水而居,生态環境絕佳,是江蘇省境内聞名的“長壽村”;村莊雖僻居山坳,但曆史底蘊深厚,村民以盧姓居多,是明末著名抗清将領、民族英雄盧象升的故裡,抗戰時期亦為新四軍的根據地。

從踏上石子古道起,不時遇到來自蘇南各地的驢友,看來茗嶺古道已經成為戶外運動愛好者練腳的絕好體驗。由山腳到山腰處竹海連綿,碧波萬頃,令人賞心悅目。來到海拔四百來米的高處,儲存完好的古道仍垂直向上,但驢友們多從側坡的荒徑斜步。躊躇着随他們而行,鋪滿雜草落葉的松軟地面感覺清新,風光也大為不同,時而絕壁萬仞,時而怪石兀立,在愉悅的體驗中登上了山頂。山巅為一處石英砂岩裸露的平地,約三十平米見方,西側豎立着一塊湖藍色的巨大标牌,上書:“蘇南第一峰,黃塔頂,茗嶺山主峰,海拔611.5米”的字樣。相傳茗嶺之巅曾有過一座柳宿廟,始建于唐代,“黃塔頂”之名與此有關。

這兒要插句閑話,來到了黃塔頂,千萬不能被江蘇一方所立标牌而誤導。據《長興地名志》記載:“黃塔頂,山。别名葡萄嶺。……為長興與江蘇宜興交界處,海拔611.5米。”是以,這也是長興縣諸山的最高峰。以前總是認為五通山是長興最高峰,看來是誤會了好多年。臨頂俯望,近處群山低伏,峰巒疊翠,遠處廣袤無垠,生機勃勃,蘇浙皖三省毗連地的村鎮盡收眼底。腳底下,宜長高速公路猶如一條白練,從葡萄嶺山腳穿隧道而過,新時代的甯杭通道指日可待,曾經的古道将不複往昔“謀生道,淚灑途”的景象。

黃塔頂往東通向宜興大竹海,因體力與時間關系未作嘗試。我們原途折返,回到北麓的古道處,再從古道攀登“茗嶺頭”,山路石級基本完好,沿途還有一處傳說為東漢開國皇帝經過并留下腳印的巨石——“劉秀跺腳石”,很快就來到了古道分水嶺處的茗嶺頭。走向羅岕的古道盤旋曲折,下山并不輕松,罕有人走的古道曾經鋪滿光滑的毛竹葉,讓我這經常行山之人也跌過三跤。這次行走,欣喜地發現古道已經修複如舊,如履平地,但同行的一位胖子大哥樂極生悲,仍重重一跤摔破了褲子,正在擔心之際,見他拍拍屁股站起,讓大家呵呵大笑一場。

又來到羅岕岕底的嶺底腳,大澗中流,溪水沖激之聲歡快地奏鳴,澗旁竹林中間夾雜着野生的茶樹,稀稀朗朗的淡白色茶花引人側目,讓人向往來年春天竹筍破土而出,茶芽含芬吐芳的美景。叢林中的老屋,盡管主人已經離去,依然殘留着斑駁的泥石砌牆,浸潤在青山深處,默默迎送着一個個春去秋來、寒來暑往的時光,還有早春挖筍、晚秋斫竹的老農,一派桃源深處的風光。

傍着山澗旁的水泥路向下,跟着一位朋友來到他的舅公家。這位老人叫羅漢年,生于1926年,精瘦清矍,思維靈活,隻是操着一口濃重的宜興腔鄉音有些難懂。他慢條斯理,娓娓而談,七、八十年前的一幕幕往事在他的記述中清晰起來。他是1940年在煤山鎮創辦的長興縣第一所中學——“長興戰時初級中學補習學校”的首屆學生,有一年放假回家,恰好遇到日本鬼子掃蕩,不知天高地厚的“東洋兵”牽着軍馬爬茗嶺,高頭大馬居然從山上滾落下去摔死了,等鬼子們悻悻然離開後,讓村民們暢快地飽了一頓口福。

他還主動說起了“杭村繳大炮”的後續故事,那一次他雖然随長中遷徙求學不在家中,但當年聽鄉人講的詳情仍然印象深刻。鬼子在廣德杭村遇到新四軍襲擊吃了敗仗,尤其是丢了一門九二步兵炮更加惱羞成怒,在煤山的山岕中到處搜找,遍尋無着。結果是新四軍将士将步兵炮拆卸後,由被服廠廠長呂道明負責,會同鄉親們馱運到羅岕的東岕山谷,将器材裝在一個棺材中埋藏了起來。“杭村繳大炮”的故事至今仍被村民津津樂道,但聆聽健在老人親口講述則是不同一般的記憶。

離開羅岕村時,在村口的土地廟稍作停息,鄉人所謂的土地廟,舊時是奉祀主管天下草木的天上二十八星宿之一的柳宿廟,茶樹作為南方嘉木曾經“吳中所貴”,供奉柳宿理所當然。傳說中的“劉秀”并沒到過宜興和長興,實是方言中與“柳宿”諧音,故演繹出漢朝“太子”劉秀逃難的諸多傳說,平添傳奇色彩。此廟在明代馳名天下,據萬曆年間的長興知縣熊明遇在《羅岕茶疏》中所記:“(羅岕岕茶)最不易得棋盤頂、紗冒頂、雄鵝頭、茗嶺。在老廟後無二梗,香不外散,稱為上品。”土地廟後的野茶是岕茶中的上品。回望岕中岡巒,默念着“紗冒頂”“雄鵝頭”“棋盤峰”等别緻的山峰名稱,依依不舍地離開,等春光明媚之時再作一一踏訪吧!

來源:湖州釋出

制圖:樓挺

編輯:黃娟娟

在湖州看見美麗中國

合溪水庫美如畫

攝于長興合溪水庫

攝影:周洪峰

投稿方式

即日起,您可以通過進入“南太湖号”APP的“悅湖”菜單欄,找到“拍客”版塊,進行投稿(照片或短視訊)。除了赢取積分,您的作品還有機會登上湖州釋出和愛湖州微信哦!

南太湖号推薦