葉玮琪

甯德市蕉城區乃福建省東北濱海門戶之一,區内主要河流霍童溪自西北向東南貫穿全境。蜿蜒流淌的霍童溪自群山腹地之中發源,經百餘公裡彙入大海。溪水所經之處,河谷兩岸村莊錯落,千百年來霍童溪無言地哺育着此地的山川生靈。遙想過去,在洪波滔天中颠簸數日的船隻,行至此處忽見水面平緩開闊,兩岸樹木蔥郁桃花滿地,面對此情此景,人們隻得歎一聲此地實乃洞天福地之所在。溫潤澄明的溪水為此地百姓帶來了豐沛的物産資源,霍童的岸上人和水上人仰仗着這條母親河進行生産生活,卻又基于不同的分工合作、生計方式而逐漸發展為不同的人群。

霍童作為“三十六小洞天”之首,當地人對于滋養他們的這片山川水土有着特别的了解和利用方式。而獨特的山形水勢和山海之間的頻繁交流塑造出當地複雜的社會系統,在岸上和水上兩種截然不同的生活方式之下,霍童溪流域不同人群特有的生計模式及互相之間的關系如何,是我們了解洞天福地之所在的一個重要視窗。

霍童溪流域基本情況介紹

霍童溪位于福建省甯德市,其中段主要流經霍童鎮,故名霍童溪。溪水全長126公裡,位于北緯26°47'-27°18',東經118°54'-119°35'之間,既是福建省的第七條大溪河,又是閩東的獨立水系。

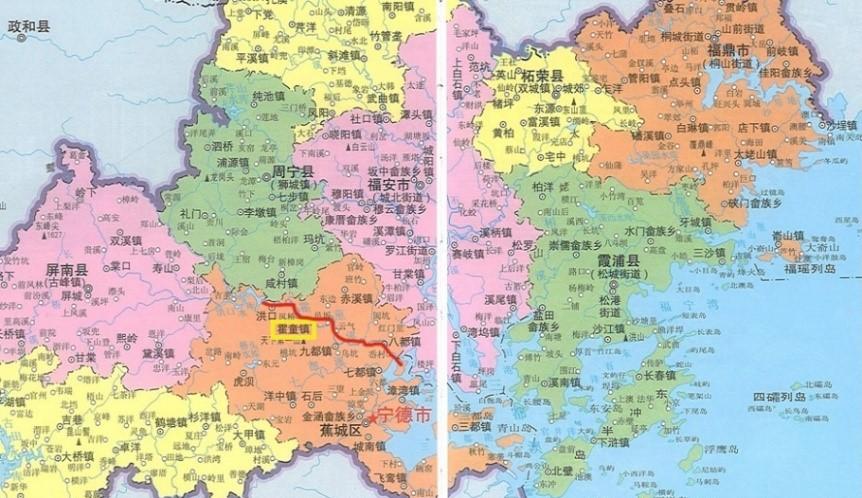

圖1 霍童溪位置圖(摘自《甯德市地圖冊》)

霍童溪發源于鹫峰山脈東南麓,途徑蕉城區流向東南于三都澳入海。《甯德縣志》載:“其源出政和縣界,自漁川而下,與鹹村一水自響山岩而下者,會流于外渺溪。經加厚、渡頭、青岩、石橋、坂頭等村而至霍童。”[1]《支提寺圖志》關于霍童溪源流亦有記載:“霍童溪源有三:一自鹹村,一自瀛洲,二流至百步合一。自小石嶺至鳳凰橋與二溪彙而為一。”[2]簡單來說,霍童溪上遊大緻來自兩個方向:一是北部的鹹村,二是西部的莒洲、洪口。至柏步村合流,進入霍童谷地,流經石橋、霍童、邑坂、貴村、扶搖、溪池,于八都入海,最終彙入三都澳。

《甯德縣志·卷一·山川》:“甯山之最大者莫如霍童,故甯川之最大者亦莫如霍童。”[3]長期以來,霍童溪為所經流域的農田水利、淡水捕撈、生産生活及交通運輸提供着充沛的水力資源。通過調研發現,霍童溪流域内至少存在四類人群,他們分别是:依山而居的農民、内河水運的江民、捕魚為生的近海漁民,以及海運港口的碼頭人。以下,本文将以今日的石橋村、霍溪村、海星村和居安村為例,說明這四種人彼此分隔,又“共飲一溪水”的生活方式。

一、霍童溪水支流滋養的農民:以霍童鎮石橋村為例

在霍童溪126公裡的流域内,人數最多同時也占據主要地位的是生活在河流兩岸的岸上居民。然而與一般“靠山吃山,靠水吃水”的經驗不同的是,居住在霍童溪兩岸的農民并不是直接利用距離他們最近的霍童溪,而是從山間開渠引流、利用山泉水。從我們的調研情況來看,霍童溪兩岸的村莊都有非常完備精巧的水利系統,以解決村内的生産生活用水問題,更有趣的是,這些水利系統大多不會直接與霍童溪發生聯系。山泉水自成一體、循環利用,不直接排入霍童溪,村莊内的水利系統是以相對獨立。

造成上述現象的原因主要有兩點:一是霍童溪處于河谷,兩岸地勢較高,引溪水不便。與之相應,落差形成的水力更能帶動水碓等生産工具的運作;二是霍童溪流域多發洪澇,為防止洪水倒灌,沿岸各村均有栽種榕樹以防洪的悠久傳統,一排排古榕樹便是村落天然而有效的堤岸(圖3)。各村宗譜均有保護榕樹的嚴格規定,保護河堤乃是村莊生死存亡的頭等大事,更遑論開堤引水之舉。石橋村就是典型。

圖2 霍童溪流域圖(摘自《甯德文史資料第13輯》)

圖3 河邊的古榕樹(葉玮琪攝于2020年)

石橋村為單姓村,全村姓黃。村莊位于霍童村上遊幾百米遠的地方,傍于霍童溪南岸(如圖4所示),同時是世界灌溉工程遺産——黃鞠水利工程所在地。村民們相信:隋朝谏議大夫黃鞠辭官避世來到石橋,修建了黃鞠水利工程,從此福澤後輩。

圖4 石橋村與霍童鎮位置關系圖(來源于高德地圖)

黃氏族譜中《石橋建立志》一文詳細清晰地描繪了村内的水利系統:“石橋倚北朝南,室家相連裡餘,其陽則平疇衍沃萬頃田。環村之中為街道,而道旁溶為溝,即為水道所由,出溝之水,其源由于大石坑,過龍腰,曆田陌,而入村中。溝自街頭至祖廳面前少許,轉而歸宿于田,以滋潤澤。溝道凡九折,故名九曲水,九曲之中有三石蛤蟆以鎮流。街頭造石砌二十五層,砌下餘坪外,即遞年二月賽神踏橇之處,坪外設大小湖凡三處,名為日、月、星三湖,此上祖所鑿,以壓火星也。俗又謂三湖勢相連,取形勝如飛鶴狀。村中渠凡九折,九折之中置三尊石蛤蟆,以鎮湍流,故名‘三隻蛤蟆九曲水’”。 [4]

圖5 黃鞠世界灌溉工程遺産示意圖(引自石橋村宣傳冊)

如上圖所示,黃鞠水利工程自霍童溪支流大石坑溪引水,因開渠處位于當地風水龍脈之正中,謂之龍腰,是以叫龍腰渠。經龍腰渠流至石橋村内,溪水分為東西兩支,西流灌溉農田,東流一路向下至龍腰水碓。龍腰水碓利用約15米的落差建成,分五級(5座),用于五谷加工。(如圖6、7所示)由閘門、水車、磨磐、碾磐、碓槌、篩箱組成,以水力驅動水車,水車驅動磨磐、碾磐、碓槌、篩箱,壓碎谷物後進入篩箱,通過篩擺使谷皮和谷心分離,形成大米、面粉等糧食。一旦開閘,相當于五個小型作坊同時開工,在過去相當長一段時間内切實解決了村民的生産加工問題,且高效節能。水流過水碓後分兩支,一支灌溉良田,另一支直接引入村内作為村民生活用水,時而靠右、時而左轉,以公平兼顧村内各家,故而形成九曲。貫連村頭溪流下的日、月、星三湖和村中黃氏宗廳前“硯池”“金魚池”,及村尾“星羅湖”,形成了一套完備的兼顧生産生活、灌溉、消防的水利體系。

圖6 石橋村五級水碓(葉玮琪攝于2020年)

圖7 石橋村五級水碓(葉玮琪攝于2020年)

上述這種開山引渠的水利設施,早在宋代《淳熙三山志》中已有記載:“仙湖、堵平湖、塘腹湖:會小溪水,隋谏議黃公創,溉田千餘頃。”[5]書中所說仙湖、堵平湖、塘腹湖皆為彙集衆多小溪水而成,正與今石橋村星羅湖、金魚池類似。更重要的是,這種不引霍童溪水的水利工程在霍童流域并不是個例,沿溪很多村子中都建有類似于黃鞠水利的水渠水碓。對于這些農民來說,傳統上他們并不依賴霍童溪取水或灌溉(當然今天已大為不同),霍童溪于他們而言,首先并且主要隻是作為運輸要道的“水路”而存在。這與賴溪而生、以船為家的江民,在生計和用水方式上有根本的不同。

二、世代以船為家的内河江民:霍童鎮霍溪村

圖8 霍溪村位置示意圖(來源于高德地圖)

霍童鎮霍溪村位于霍童鎮西北區域,毗鄰霍童溪,是原先在霍童溪生活的江民上岸後所組成的村莊,在行政上與當地霍童村、洞天社群平行,但并沒有與其他兩個村的村民混居,而呈現為相對獨立的狀态。他們世代在霍童溪上以運輸為主業,打漁為輔助,是霍童溪水路得以存在的基礎。世事變遷,如今這些江民雖已全部上岸,但他們仍然不事農耕、不習土地,主要生計來源仍然圍繞着霍童溪。隻是如今溪上水壩隔斷、水路斷絕,溪谷間穿梭的翹頭連家船再無用武之地,除了遠走他鄉之外,這些水上江民亦隻能在溪中捕撈水産為生。但無論如何,在上岸之前,霍溪村民極少捕魚,這是本文稱他們為“江民”而非“漁民”的最重要原因。如果說,農民是土地的主人,那麼江民就是霍童溪的主人,正如他們所說:“霍童溪從洪口到八都這條河就是我們的田一樣,都是屬于我們的流域,隻有我們村才有資格去捕魚。”

圖9 霍童溪(葉玮琪攝于2021年)

圖10 霍童溪(葉玮琪攝于2021年)

霍溪村為單姓村,江民都姓鄭,據村民自述他們自古就是一家人。但由于缺少宗譜和文字記載,他們對自己祖先的來源衆說不一:有人相信鄭氏祖先于嘉慶年間從福安遷居于此,但也有人認為他們最早的祖先可以追溯到鄭姓發源地——河南荥陽。

自宋代閩北商品經濟發展以來,整個流域山區的交通運輸就全然倚賴霍童溪。以水運為生的江民們,主要活動範圍集中在洪口-霍童-八都一線。洪口至霍童的這段流域水流比較湍急,運輸多以放排為主。從霍童到八都,則是連家船的天下。

圖11 霍童溪流域圖(摘自《甯德文史資料第13輯》)

放排,顧名思義是将木頭或者竹子紮成筏順流而下,主要用于運輸洪口、莒洲等地出産的木材和竹子,也能攜帶一些例如茶葉等比較輕便的貨物。放排要求極高的技術和體力,除了霍童溪上的江民之外,洪口的部分村民亦掌握這門技術。但無論是洪口村民還是霍溪江民放出的排,到了霍童鎮港口後都要由江民統一收攏,然後再載去八都。洪口至霍童一線山高路陡、水流湍急,放排是最經濟高效的運輸方式,這項生計一直延續到了上世紀八九十年代,如今還是洪口鄉的非物質文化遺産與旅遊保留項目。

霍童和八都,就是連接配接山裡與海上的兩個端點碼頭。八都運回霍童的貨物多是鹽、殼灰、鹹魚貨、日用品等,從霍童出海的貨物則多是柴片、木材、土産品與糧食等。在這兩端之間,霍溪江民用他們的連家船織出了細密的航線。事實上,連家船也能出海,老人們回憶,當年他們向下最遠可以到三都澳、賽岐碼頭和福安,向上也能到屏南、鹹村,但是去的都極少。向上遊走山高水急,連家船不如放排高效。向海口外走也得不償失,回程多為逆流,大多需要纖夫拉船方能上行,是以除非有指定訂單,否則江民不會去到八都出海口以外的地方。

在上世紀五六十年代,霍童溪上的鄭姓江民大約有200多人,連家船30餘艘,是流域内大宗貨物運輸的主要力量。近年來,關于“水上人”的曆史已有大量研究,但本課題組想指出的是,水上運輸有很強的技術壁壘,這一方面使得江民們收入不低,但另一方面也是他們與“岸上人”之間有一條無形界限的重要原因。1958年,甯德市人民政府組織成立了集體所有制的交通運輸社,江民全部入社,但仍然生活在水上。老人們回憶說,江民們自認自己地位低下、娶妻困難,當時他們上岸甚至不能穿鞋,因為“曲蹄跣足”是他們差別于“岸上人”的直接标志。江民時常搭救失足落水者,但從不接受酬勞,理由是他們不敢(或是不願)參與進“岸上人”的人情往來,而甯願自成一體、以船為家。江民與農民之間存在一條“無形的界限”并展現于各個方面,這正是大量人類學者和曆史學者在疍民和“水上人”研究中所發現的重要問題。

1966年4月,政府曾在大石農場劃出土地,讓江民們上岸生活,但因為他們不會務農,是以很快就陸續傳回到霍童溪中。直到1975年公路逐漸建成通車之後,霍童溪水運沒落,失去了生計來源的江民們才不得不開始陸續離開連家船。1998年習近平同志在任時推進“連家船上岸造福工程”,直到2004年,江民共計300餘人最終全部上岸。2013年,霍溪村正式建村,但“水上人”們也從此改變了他們作為“江民”的身份,而因其當下的生産活動被認證為“漁民”。

然而在曆史上,霍溪江民專注于放排行船,很少捕撈水産,也禁止其他群體下河捕魚。作為“霍童溪的主人”,他們無比珍視這片水上家園。在他們的守護下,溪内曾經旱澇有度、溪水清澈、魚類繁多、生态極佳。但是随着經濟方式的轉變,尤其是八都水庫和洪口水庫的相繼建成,霍童溪生态環境受到了極大的影響。水庫為了蓄水發電,造成霍童溪常年處于低水位運作,魚類無法生存。與此同時,常年高水位發電的水庫也起不到蓄洪的作用,反而加大了洪水隐患,霍溪江民世代相傳的治洪知識在水庫的幹預下變得無計可施。但是,盡管環境惡化,霍溪村村民卻依舊對霍童溪有着高度的情感依戀和認同:“我們霍童溪的水很幹淨,魚就很幹淨”,“這就是我們的家園,我們的田地”。

三、專職從事捕撈的近海漁民:以八都鎮海星村為例

順着霍童溪一路向下來到八都鎮,這裡就是霍童溪的出海口。鹹水與淡水在此地分界,狹窄的内河河道也從此處入海而拓寬,霍童溪上的鄭姓江民很少踏足八都以外的海域,而以海星村為代表的近海漁民則在海口處捕魚為生。

圖12 海星村位置圖(來源于高德地圖)

海星村位于八都鎮下遊幾百米的地方(圖12),自1950年代起就已建村,村民都是近海一帶的漁民。建村之初,漁民約有500多人,近百艘漁船。1998年連家船上岸的造福工程,海星村是直接受益者。到2010年為止,200多戶漁民全部上岸。至今,全村還有50多人以捕魚為生,現存各類漁船180多艘,造價從一萬至三萬不等。

圖13 海星村漁船及漁民(葉玮琪攝于2021年)

圖14 海星村漁船及漁民(葉玮琪攝于2021年)

與霍溪江民同屬鄭姓家族不同,海星村漁民主要有四個姓:林、卞、唐、翁,分别來自不同的祖籍地。以林姓為例,他們主要來自七都、福安等地,上岸後與八都林氏合并家譜,從此追溯八都下坂村的林聰為始祖。這些近海漁民的主要活動範圍集中在八都到鬥姆(圖15)一帶,亦即近海區域。老人們回憶,他們最遠的捕魚範圍可達浙江舟山,專門捕捉野生黃花魚。但無論去到哪裡,晚上一定會回到海星村附近落腳,實在遠行不能當日傳回,也不會離村一周以上。這片近海海域,而不是整個捕魚範圍,才是他們的“家園”。

圖15 海星村與鬥姆位置關系圖(來源于高德地圖)

将海星村所在地視為家園,首先因為這裡是天然的避風良港。漁民必須定期傳回這裡修理船隻、補給交易,這片港埠就是流動海洋中相對穩定的錨點。而在“家園”之内,海星村漁船的停靠位置也極為講究,各家船隻均有固定的停放位置,諸如灘塗等較好的停靠點多是祖輩傳承而來,海之有界,猶如土之有疆,擁有灘塗海界實為“上祖遺澤”。

可惜的是,這片“上祖遺澤”今日也受到極大挑戰。除了洪口水庫造成的水道惡化、洪水時發之外,入海口處的圍海墾殖對他們的影響更大。八都出海口外的雲淡島,曾是戚繼光戰倭的重要地方,也是海口外的重要島嶼。霍童溪水入海以後,本來從雲淡島東西兩側分别彙入海洋(圖16)。尤其是西面一支,洋面開闊、水流平緩、物産豐富,正是海星村漁民世代賴以為生的近海漁業地。但幾年前為了建廠,直接将整條支流填平,漁民隻能轉戰東邊小支,這是近年來當地水産養殖與捕撈難以為繼的主要原因。(圖17)

圖16 填海前霍童溪入海口地圖(來自《甯德市地圖冊》)

圖17 填海後霍童溪入海口地圖(來自高德地圖)

四、碼頭人:以八都鎮居安村為例

除了靠溪水養地的農民和以水為家的江民、漁民之外,霍童溪還養育了第四種生計方式的群體:碼頭人,其中尤以八都碼頭的規模最大、組織性最強。

八都的碼頭人有兩種主要生計方式:碼頭搬運和外海海運。後一類“海上水手”在八都人數不多,20世紀50年代時也隻有80多人。他們紮根碼頭,除了青壯年男性之外,婦孺老幼都靠碼頭商貿為生,用他們自己的話說就是“我們一直都在岸上”,這是本文将這些水手同樣視為碼頭人的主要原因。

圖18 居安社群位置圖(來源于高德地圖)

與外海水手一樣,直接從事貨物搬運的碼頭勞工人數也不多,20世紀50年代約有60人左右,但這一數字同樣隻是該群體中的青壯年勞動力部分。據老人們回憶,碼頭勞工有自己的行會,曆來分為四組,一組值班、一組後備,秩序井然。他們的活動範圍有三個主要分布點:八都碼頭、八都鎮海星村、七都鎮三嶼村。具體來說,由于過去三嶼臨海,是以主要停靠大噸位的船;中等體型船隻停靠海星;再小一點的船進入八都碼頭。是以三個碼頭裝卸的貨物不完全一樣,搬運勞工們也需要更細緻的内部分工與合作。例如,洪口莒州下來的木材,從八都上岸,然後轉運到三嶼木材廠統一加工,随後才能上船出海。所有碼頭勞工都必 須統一調配、統一輪班,以此保證貨物的有效流轉。

圖19 原先八都碼頭所在地現已沿河修建下沉步道(葉玮琪攝于2021年)

文章的最後,我們可以看到,即使是在同一流域内毗鄰而居的人群,也會因他們與“山水”的不同關系、不同生計方式而形成有界限的群體,并浸潤入不同的“地方感”。在霍童溪流域,水既串聯起山,又與無際的海洋相連。無論是對有限土地資源高度警惕的農民,還是活動于固定流域内的江民,亦或是依托海洋資源的近海漁民和以碼頭港口為生的群體,都在“我群”的邊界之内與天地共生,既享受着這方水土的饋贈,又在分工合作中達到了微妙的平衡與共生。

參考文獻:

[1] [清]盧建其修,張君賓編纂,《甯德縣志》,廈門:廈門大學出版社2012年版,第41頁。

[2] [清]崔嵸,《甯德支提寺圖志》福州:福建省地圖出版社,第13頁。

[3] [清]盧建其修,張君賓編纂,《甯德縣志》,廈門:廈門大學出版社2012年版,第41頁。

[4] 摘自石橋村黃氏族譜。

[5] [宋]梁克家修纂,福州市地方志編集委員會整理,《淳熙三山志》,福州:海風出版社2000年版,第187頁。

責任編輯:黃曉峰

校對:栾夢