葉公超和袁永熹,一個是民國才子,一個是燕京才女,他們婚後琴瑟和諧,不知慕煞了多少旁人。然而,這對恩愛夫妻卻分居了40餘年,這是怎麼回事呢?

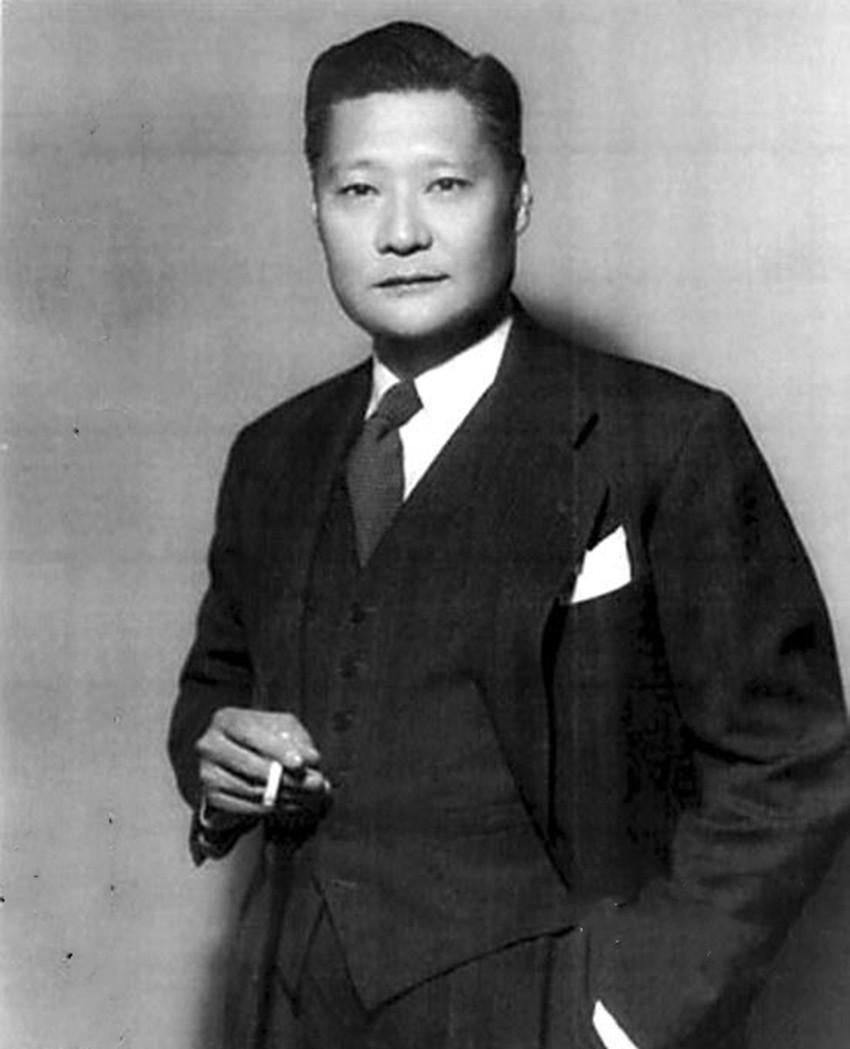

(葉公超)

20世紀50年代,有人問北大教授朱光潛,中國人中誰的英文最好?朱光潛略思索後答,應該是葉公超。

葉公超出生于書香門第,他的祖上便有讀書的天賦。比如他的曾祖父葉衍蘭,是鹹豐進士,在京中擔任過戶部郎中、軍機章京等重職。由于對腐敗的官場頗為不滿,後辭去官職,在老家的書院做了大半生的講學先生,是當時極負盛名的大儒。再比如他的祖父葉佩含,在光緒年間高中進士,官至三品知府。還有他的父親葉道繩亦學問頗深,做過九江知府。

葉公超不光是書香門第,而且還是官宦子弟,這出身簡直是無可挑剔了。

然而,葉公超沒能生在好時候,他出生于1904年,正是清王朝行将就木的時候。更為不幸的是,他年幼時,父母便先後病逝,于是他便靠叔父葉恭綽撫養成人。

葉恭綽亦是個家學淵博的名人,他早年畢業于京師大學堂,後留學日本,是同盟會早期成員之一。

清政府滅亡後,葉恭綽擔任過交通部總長,後又擔任過廣州民國政府财政部部長,待南京國民政府成立後,他又擔任過鐵道部部長等重要職務。雖說國家軍政大權幾易其手,但是葉恭綽卻憑長袖善舞,成了民國政壇不倒翁,而他不僅權勢顯赫,且頗有些資産。唯一的遺憾就是雖娶了幾房太太,但膝下無子,是以他便把葉公超視如親子,待之疼愛之極。

1918年,葉公超自南京南開大學畢業後,便被葉恭綽送到美國麻省赫斯特大學留學。由于是世家公子出身,不差錢,葉公超在拿到學士學位後,又轉到英國劍橋大學取得了碩士學位,随後他又到法國巴黎大學進行學術研究。

1926年,已經拿到博士學位的葉公超回到國内,擔任北京大學西洋文學系教授。

此時葉公超不過23歲的年紀,他面寬耳闊,頭發被他精心打上了發蠟,烏黑油亮得連蒼蠅飛上去隻怕都會滑了腳。他還喜歡叼着一個古樸的煙鬥,不時臉前便騰起一層厚薄不勻的煙霧。他個子高,身材略魁梧,是以筆挺的西裝穿在他身上,十分帥氣。

葉公超的歐洲紳士派頭很足,再加上他的英語不僅流利,而且發音也非常純正,是以他在教授西洋文學時,學生們都喜歡來上他的課,以一睹他的風采。而他也憑着翩翩風度,成了北大校園裡公認的美男子。

此後,葉公超又先後在暨南大學和清華大學擔任西洋文學系主任及教授等,而在他教過的學生中,更是出了不少大師級人物,比如錢鐘書、季羨林、趙蘿蕤和卞之琳等。是以才華橫溢又英俊潇灑的葉公超,便成了諸多女性愛慕的對象。

在這些愛慕葉公超的女性中,有不少還是他教的女學生,其中就有一個學生叫袁永熹。

(袁永熹)

袁永熹就讀于燕京大學實體系,也是燕京大學出了名的校花。

說起來,袁永熹隻比葉公超小4歲,她是貴州修文人。

那時,能讀到大學的女學生往往家境都非常殷實。袁永熹便出身于官宦人家,她的父親早年做過袁世凱的幕僚,後來又做過營口道台。袁世凱病逝後,又靠着舊日官場上的關系,做起了生意。由于他會盤算,家境依然富貴,再加上他又很開明,是以袁永熹和其他兄弟姐妹,皆被送到了新學堂讀書。

1929年,袁家發生了變故,袁永熹的父親突發腦溢血去世。随着父親的去世,一向富貴的袁家,開始呈現出了衰敗之氣。

袁永熹幾兄弟姐妹便把父親早年收藏的古董字畫典當賣錢,充為學費,這才得以繼續學業。

袁永熹考上燕京大學實體系後,适逢葉公超兼職來燕京大學授課。

一個青年才俊,一個是美豔女神,彼此頗對眼,一來二去,兩人便談起了師生戀。

在民國時期,師生戀是值得原諒的。比如魯迅和許廣平,還比如沈從文和張兆和,這都成了佳話。是以葉公超娶袁永熹,在時人看來,真是天造地設的一雙。

不過,那些愛慕葉公超的女學生或者是追求袁永熹的男學生們,卻忍不住落下了羨慕妒忌的眼淚。

1931年6月,袁永熹畢業不久,便和葉公超舉行了簡單的婚禮。

有一次,葉公超曾教過的一個學生去清華園拜訪他,進得屋後,看到一個女學生正坐在書桌前讀書。

好在葉公超向他介紹說,這讀書的女子正是新婚的妻子,他這才解惑。

但學生仍舊詫異,因為袁永熹不施粉黛,穿得也頗為淡雅,哪裡像那些不光每日必着新衣裙,而且還要塗脂抹粉的新娘子們。

再環視屋内,與從前并無二樣,唯書架上多了一排《蘭姆文集》與《蘭傳》。

這學生大概不知道,就那兩套書,也是葉公超的舊友們送給他做新婚禮物的。

可見,葉公超和袁永熹的婚姻,有多低調多樸素。

不過,千萬不要以為凡事喜歡講究的葉公超就不愛袁永熹了。

袁永熹雖說是校花,但因從小受了良好的教育,是以她為人處事都十分穩重,性情亦十分安靜。婚後,雖然民國提倡女權,但世俗認為女子婚後,還要出去抛頭露面,是不體面的行為,是以袁永熹安心做起了家庭主婦。

(吳宓)

袁永熹生活樸素,為人真誠。除此外,她還把家裡打理得井井有條,閑時讀書種花,便成了她的樂事。

葉公超很滿意這種簡單而溫馨的婚姻生活,特别是在女兒出世後,葉公超歡喜之餘,懷着對妻子深切的愛意,給女兒取名“葉彤”。後來添了兒子,便又取名“葉炜”。有人問起,他總是告訴别人,兩個孩子的名字皆來自于《詩經》中那句“靜女其變,贻我彤管。彤管有炜,說怿女美。”于是,人人皆知,葉公超這是借兒女的名字,抒發他對妻子熱忱之愛。

要說袁永熹最讓葉公超滿意的一點,便是在感情上對他的忠貞與柔順。

但袁永熹沒有想到,她的柔順大大地助長了葉公超的大男人主義,讓他不僅在家裡動不動為一點小事發脾氣,而且還當着朋友的面,摔碟子打碗,讓袁永熹難堪。

最喜歡到葉公超家蹭白飯的吳宓,就曾在日記裡說,有一次,他照舊到葉公超家蹭飯,不曾想葉公超因飯菜做得不合口味,竟大發脾氣,還狠狠跌了一隻碗。

在葉公超發脾氣的過程中,袁永熹一直沉默不語。待葉公超發完脾氣後,袁永熹才平靜地說,作為主婦,飯菜不合口味,這是我的責任。但你當着朋友的面亂發脾氣,卻也是很不合适的。

吳宓并不是第一次在日記裡提到袁永熹,而是多次寫到她,比如“葉宅晚飯。近一年來,與熹恒接近,深佩熹為一出衆超俗之女子”,再比如“使宓以昔待彥者對熹,必立即徑庭”……這日記中難免勾起吳宓對前女友毛彥文的回憶,愈發又覺得袁永熹性情上的可貴。是以吳宓對袁永熹便充滿了欣賞之情。隻是朋友妻,不可欺,是以從始至終,吳宓都對袁永熹除了欣賞便是敬重。

但在葉公超看來,美人看久了容易審美疲勞。而他才高八鬥,又風流倜傥,因而愛慕他的女子依舊不少。受西方文化影響的葉公超認為“英豪有女人賞識并非不道德,甚至是件可以引以為豪的事情”,是以總有關于他的花邊新聞傳到袁永熹的耳中。但葉公超不承認,袁永熹又無證據,顧着顔面,袁永熹也隻能作罷。

(做了外交部長的葉公超)

不過,這看似平和的婚姻,最終還是被一樁醜聞給颠覆了。

原來,在上海淪陷後,久居于上海的葉恭綽便避居于香港。然而日本人卻打聽到葉恭綽有一個西周時期的毛公鼎,于是便找到葉恭綽留在上海的小妾,以重金誘惑,想要把毛公鼎據為己有。葉恭綽的小妾财迷心竅,自然滿口答應。幸好葉恭綽得到了消息,便讓遠在昆明的葉公超趕緊到上海去處理毛公鼎一事。

葉公超到了上海,便聯系上堂妹葉崇範,兩人設法把毛公鼎給藏了起來。

日本人沒能如願,就把葉公超抓捕起來,對他百般折磨,要他吐出毛公鼎的下落。但不論受了多少酷刑,葉公超始終沒有就範。後來還是葉崇範找匠人做了個十分逼真的“毛公鼎”交給了日本人,這才換回了葉公超。

這段生死之交,讓葉公超對葉崇範有了極大的愛意。而葉崇範向是特立獨行,再說她從小就很喜歡葉公超,于是兩人經常出雙入對,有如新婚夫婦一般,關于他倆的種種绯聞也是鋪天蓋地。

這樁不倫之戀,在當時鬧得沸沸揚揚。一向珍惜顔面的袁永熹終于不能忍受葉公超的荒唐,在絕望和憤怒中,袁永熹帶着一雙兒女遠走美國。

袁永熹走後,葉公超并不覺得難過,此時的他已經告别了講堂,走上了仕途,并且由于得到了蔣中正的器重,正是春風得意之時。

葉公超先是擔任國民政府外交部長,赴台後,他又擔任了駐美大使。在那段風光的時間裡,葉公超身邊的女朋友是常換常新,以緻陳納德的夫人陳香梅在多年後回憶起葉公超,第一話總是:“葉公超一生有不少紅顔。”

不過,當時由于新中國已經誕生,是以蘇聯及東歐、印度等國家紛紛與台灣斷交。盡管葉公超很有外交才能,可是對于現實情況,他亦無能為力,因而台灣的一些官員對外交部的表現非常不滿,說外交部應該改為“斷交部”才是。

這也引起了蔣中正的強烈不滿,他不僅罷免了葉公超的職務,而且還禁止葉公超出台。

不過比起蔣中正的絕情,那些平日與葉公超來往甚密的朋友們,就更是薄情寡義了,他們得知葉公超倒黴後,都立刻與他撇清了幹系。那些曾被葉公超引以自豪的紅顔知己們,也如瑰麗的肥皂泡一樣,從此消失不見。

年近六旬的葉公超,在飽嘗了人情冷暖後,這才想到了袁永熹和他的一對兒女。

袁永熹在美國初時也經曆了一些辛苦,好在她有才華又有學曆,是以她謀生倒是不難。後來,她還在加州大學做了研究員。至于那一對兒女,在袁永熹的教育下,也頗有出息。

葉公超明白,他雖沒有和袁永熹離婚,但是分居數十年,隻怕他再也回不去了。于是,他隻得在對袁永熹的想念中黯然度過了剩餘的人生。

1981年,葉公超病重住進了醫院,看着别的病人都有妻兒在床前照顧,他的心裡愈發難受。在彌留之際,他還對護士說,我的妻子就要來看我了。

葉公超去世後,袁永熹都沒有去看他最後一面。隻是出于禮節,托人送了一副挽聯。

也許,在袁永熹看來,她的婚姻在她帶着兒女出走時,便已經死掉了。那個曾經深愛的丈夫,也是從那一刻起,便和她再也無一分關系了罷。

(參考資料:《葉公超傳》等)