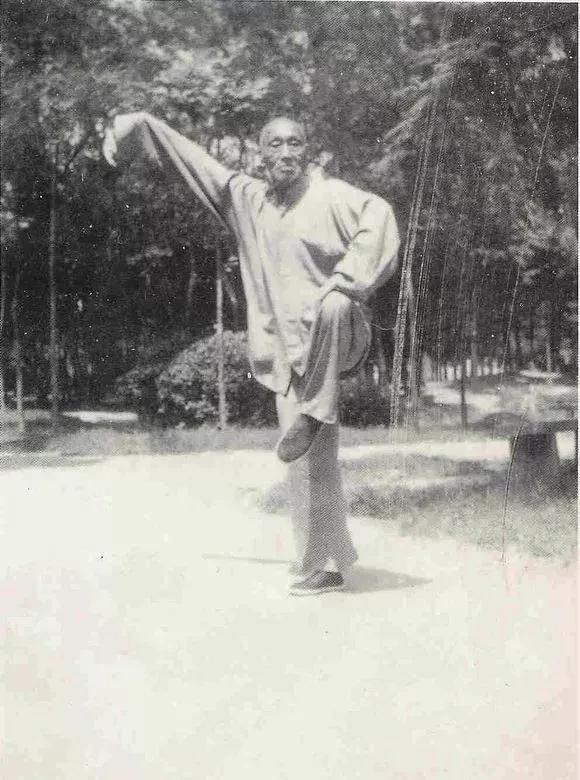

褚桂亭先生(圖檔源自網絡)

(原文首刊于《武魂》雜志1995年第1期)

業師褚桂亭先生(1892——1977年)系河北省任邱縣鄚州鎮南關人,形意拳得李存義老先生(1847——1921年)真傳。李景林先生(1884——1931年)親授武當劍,後由李先生推薦向楊澄甫先生(1883——1936)學楊家太極。褚老師自1935年至1951年長期住在南京設點授收門徒。1952年遷居上海,在滬教拳達26年之久,從學者甚衆。筆者有幸于1947年秋拜褚老為師,先後從學近26年。茲将在褚師家中所記的筆記及先師口述資料,整理一部分獻給初學形意拳的愛好者。

學習形意拳要先明拳理,再明技法要求,這樣習拳可少走彎路。形意拳含有中平槍、中平拳樸實無華之技藝,含内丹術之丹田功。技法有:一氣(無極而太極一氣),二儀(鷹熊二勢陰陽伸縮動靜),三體(三節),四梢、五行(五形)、六合、七拳、八字、九歌等技藝的練習方法和要求。

茲分述如下:

“一氣”:先站無極樁。

如立正式,全身内外放松,意穿下丹田(小腹關元内裡空竅)平心靜氣。待下丹田小腹松淨至靜極生動之時,才開始出勢(勢為三體式的第一式)。此為“内丹”煉功之法。

拳譜雲:“精養靈根氣養神,元陽不走得其真,練就金丹随時用,易精易髓與易神。”古譜又雲:“道真竅不真,修道枉勞神,祖師授訣竅,得竅即成真。”強調口傳秘授的“道竅”。由此始可入門,否則有形無質,拳無丹田功,到老一場空。

“二儀”:兩儀者即氣機一動而生陰陽動靜。形意拳為一氣伸縮,分陰陽奇正。起手為熊形,乃防守之式;落手為鷹形,乃進攻之式。

熊形頭頂項豎,松肩墜肘,寬胸實腹,沉氣松力(力勁自然充實),重心下沉而穩妥,眼神上注前方,身法收束若熊之蓄勢;屈膝提肛,斂臀收尾,舌卷氣降,起手(出手)照鼻尖(守住中線,裹肘護心)。

落勢鷹形,四肢撐開,手足五指(趾)張開内扣,内勁前伸,手落丹田,肘不離肋,有雄鷹捉物之狀;眼神下注,手下擊,猛展若鷹。伸之為陽(鷹勢),縮之為陰(熊勢),内勁陰陽暗合,防守進取合為一體,陰不離陽,陽不離陰,取法為拳。越此二勢(二儀),其拳失真。二儀即陰陽動靜、一伸一豎(縮),鷹有捉拿之精,熊有豎項之力,陰陽奇正(旋腰轉脊)含為一體,練的是又靈又捷沉實虛靈的粘勁、松彈綿中之剛勁。

“三體”:站三體式樁,意守下丹田,周身無一處不得力,即無一處緊張也無一處松弛,“勁”似松非松,欲發未發,預動未動、守中含蓄、待機而動,一觸即發,這是站立三體式樁基礎功法的要求。

形意拳術有萬法出于三體式之說,三體乃天人相應之法,有頂天立地的整體氣勢。練習形意拳不論是初學還是成手,每天都要站此樁功,煉養丹田,此為基礎功夫。三體之中又分三節,是以“三節要明”。人之一身分上中下三節:手肘為梢節,身為中節,足跟為根節。上節(梢節)又分三節:手為梢節,肘為中節,肩為根節。下肢:足為梢節,膝為中節,胯為根節。以身言之:頭為梢節,心(胸)為中節,丹田為根節(小腹下丹田)。此乃中節之三節。三節之練法是:梢節起,中節随,根節追。練拳時三節要順,要和,要自然(外形要順,内氣要和)。

練習純熟,内勁自生。上中下分之為三節,合之為一體,不犯長短、曲直、參差、俯仰之偏,方為得法。上中下含有一條中軸主線,上下貫串,左右對稱,前後均衡,練成相反相成、渾圓一體的整勁,才是真武藝。

“四梢要齊”:四梢者發為血梢,牙齒為骨梢,手足指甲為筋梢,舌為肉梢。四梢要齊,則内勁自出。頭要上頂(頭頂項豎),肛要上提(谷道内提),丹田心氣要抱(團聚),意念要領先。

“五行要合”:五行有内外之分,内五行是心肝脾肺腎,外五形(行)是耳鼻口眼舌。内五行相動,外五形相随。内五行往外發,外五形即相連,内外要協調一緻。五行四梢要周全,形成内外一個整體,一動齊動,一靜俱靜。動靜陰陽虛實歪正相濟相合,相輔相成,若言其動,不見其形,若言其靜,不見其機。五行即金木水火土,内應五髒,外應五官。心屬火,心急則生力;脾屬土,土動則力攻;肝屬木,肝急火焰成;肺屬金,肺動成雷驚;腎屬水,腎動快如飛。五行含一氣,放膽即成功。五行拳為劈(金),崩(木)、躜(水)、炮(火)、橫(土),是形意的基礎功夫,内含五勁為踩、撲、裹、束、決以及起落躜翻的翻浪勁。

“六合要聚”:六合者,手與足合,肘與膝合,肩與胯合(外三合);心與意合,意與氣合,氣與力(勁)合(内三合)。練拳時一心一意,全神貫注,勁力才能集中。氣由心生,起鼻尖,落丹田。上下如一條中軸主線貫串,手高不過眉,手低不過臍。足不可踏偏(偏者虛空失中),身側亦不可偏(身偏重心無着落,亦落空失中)。三尖要照(三尖指鼻尖、手尖、足尖,這三個尖要在一根線上),手心、足心、眉心要實(要用意使其充實)。手起足亦起,手足齊到。手起足不起,手落足不落,功夫不整亦是枉然。三意緊相連(三意指拳意、勁意、心意。這三意要緊相連貫),方為凝聚得法,周身内外一家。三意不相連,必是學藝淺。要行如龍,步如虎,動如猴。心與眼合,目光敏銳,眼領手随。心與耳合,視前,聽後,耳音聽力增強。心與鼻合,力量集中而出入勁整。心與舌合,精力旺盛。心與口合,出洞入洞緊随身,攻防合一。意與神合,動轉如飛,遇敵好似火燒身,行動倏忽。六合俱通,周身凝聚。行拳自然,周身一家,五髒向外鼓撐,筋骨向内收縮,六面聚勁,是六方用力之學,才能勁整、神聚。

“七拳”:形意拳有七拳合一之法,頭為一拳,手為一拳,肘為一拳,肩為一拳,胯為一拳:膝為一拳,足為一拳,七拳共為一拳。一拳百變,百而合一;七拳相連,共同使用,相輔相成,總為一拳。起如風落如箭,勢如連珠,内功純熟快似閃電。

“八勢”(八字),拳打八勢,即搬、扣、劈、進、推、托、代、領。素日練拳行功,必須頭要上頂(豎項),肩膀要下垂,内勁要象水之波浪(翻浪勁),打起打落。精氣神意之妙,要領随内勁而起躜落翻。螺旋伸縮,剛柔互濟,粘綿不斷,方為真武藝。八字者:斬(劈拳)、截(躜拳)、裹(橫拳)、胯(崩拳)、挑(燕形拳)、頂(炮拳)、雲(鼍形拳)、領(蛇形拳)。

“九歌”是形意拳三體站樁的開式歌,用于檢查校正自身練習站樁是否正确。

①身:

前俯後仰,其式不勁,左側右欹,皆身之病;

看正而似斜,看斜而似正。

②肩:

頭宜上頂、肩宜下垂,左肩成拗,右肩自随;身力到手,肩之所為(肩能松開,将足根之勁,送達手指)。

③臂:

左臂前伸,右臂在肋,似曲不曲,似直不直,過曲不遠,過直少力。

④手:

右手在脅(大指掌根近臍),左手齊胸(在前),後者微搨,前者力仲。

⑤指:

五指各分,其形似鈎、虎口圓滿,似剛似柔,力須到指,不可強求。

⑥股:

左股在前,右股後撐,似直不直,似弓不弓。雖有直曲,每見雞形。

⑦足:

左足直前(腳尖向正前),斜側皆病,右足勢斜(右足尖對右隅角),前踵對胫,随人距離,足趾扣定。

⑧舌:

舌為肉梢,卷則氣降,目張發聳,丹田愈沉,肌容如鐵,内堅腑髒。

⑨臀:

提起臀部,氣貫四梢,兩腿缭繞,臀部肉交,低則勢散,故宜稍高。

“身法”:

形意拳身法有八要:起、落、進、退、返、側、收、縱。起為橫,落為順,(起勢身軀橫着,落要把身軀順勢放端正)。進步低,退步高。返身顧着右,側身顧着左。收縱者,斂如伏貓(收是防守縮身),縱如猛虎撲食(放縱是攻擊)。總之,身宜中正平和,三節相貫渾圓一體。含有一條中軸主線,上下貫串,左右對稱,前後均衡,螺旋升降,八面支撐,動作要準确自然。

“步法”:

形意拳的步法有寸步(半步、短步)、墊步(即後足跟上之後,前足提起上翹)、過步(接連上大步足跟着地),快步、剪步(縱跳)等。如二三尺遠用寸步,四五尺八尺用墊步、過步(進前足即過後足),如丈八尺遠則用快步(起前足帶後足平飛而去)。貴在多練習至純熟,用之無心為妙。

還有形意拳特殊的槐蟲步(如進左足,提右足,先靠近左足内踝,而後立即進右足,跟左足,蹬地震腳加強右足)形似槐蟲,弓背屈伸而進。兩條腿如一條腿,勁整力速。此步亦叫躜步。

足法是起翻落躜,落腳如大石沉水。足宜踩,忌用腳踢,足踢半身虛空。起足時眼望膝,起膝時眼望腹,足之用如虎行之無聲、龍行之不測(靈變)方為得法。

“手法”:

形意拳手法分單手、雙手,手起如鹞子入林,須束翅束身而起;手落如燕子取水,單手起往上翻,束身而落;雙手起兩手互動,并起而落。起如舉鼎,落如分磚,似直非直,似曲非曲。兩肘不離肋而同時護心。發手撩陰,其起如虎之搏人,其落如鷹之捉物。打起打落如水之翻浪,方為真起落。其勁含有采、撲、裹、束、決(決是抖勁)。

練習形意拳之要求:眼要明,手要快,步要急。三尖要對,(鼻尖手尖足尖三尖要對)。内勁要往外提,外形要齊舉發。身子要催肩膀,膀子要催肘,肘臂要催手,做到連貫緊随追,四梢要齊。對練實作要做到:一要準,二要穩,三要快速。要達到貫通一氣,粘連不離,方為合度。

(作者時為南京市武協形意拳研究會副會長)

PS:本平台收錄的各國術前輩及武友的言論,隻為個人學習,因個别圖文資料來源(作者)不清晰而未署名,望見諒。尊重原創作者版權,期望各友留言點評告知。

溫馨提示:網絡文章要結合自身的體證,是否适合自己,要辯證的看,不盲從。祝各位武運昌盛!