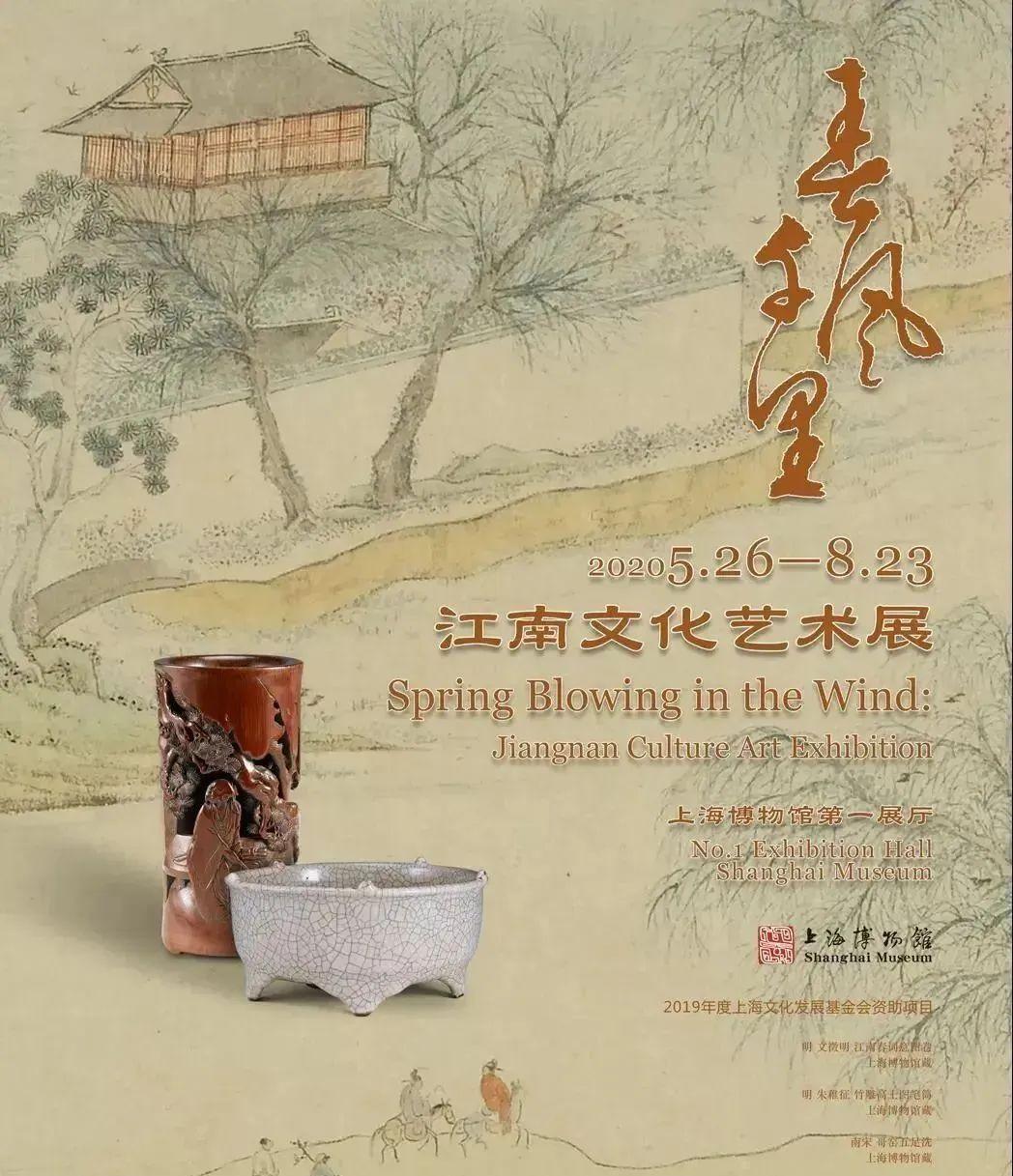

江南文化藝術展

5月,“春風千裡——江南文化藝術展”在上海博物館拉開帷幕。展覽共展出文物197件組,以上海博物館館藏文物為主,并借展安徽博物院、湖南省博物館、遼甯省博物館、南京博物院、浙江省博物館等15家文博機關的重要文物,涵蓋骨角器、玉石器、青銅器、陶瓷器、書畫、古籍、漆器、家具、印章等諸多門類。

此次“春風千裡——江南文化藝術展”以清代王翚《康熙南巡圖粉本》開篇,引出展覽的五大闆塊,講述崇勇尚智又文秀典雅的江南、安禮樂儀又曠達灑脫的江南、治平濟世與明德修身的江南、陽春白雪與市井浮生的江南、抱誠守真與海納百川的江南,讓觀衆在欣賞藝術之美的同時,感受曆史之重、體會江南文化。

《康熙南巡圖》

清王翚《康熙南巡圖》是以康熙皇帝第二次南巡(1689)為題材的大型曆史圖卷,共十二卷,總長二百多米。除了展現康熙皇帝南巡事迹之外,還大量地反映沿途經過的地方風土人情、山川地貌及社會經濟文化等,是難得的曆史風俗畫長卷。

康熙帝玄烨,清朝第四位皇帝,清軍入關後第二位皇帝。他八歲登基,在位六十一年(1662一1722),是中國曆史上在位時間最長的皇帝。執政期間,他曾在1684年、1689年、1699年、1703年、1705年和1707年六次巡視江南。康熙南巡的目的主要是治理黃河水患,并且探訪民間疾苦,整頓吏治。此外,他在南巡途中參拜孔子廟,專程谒訪大禹陵,祭祀明太祖朱元璋的墓,旨在表明清王朝是中國正統文化的繼承者,也是正統皇權的繼承者。他還推出優待江南士人的政策,消除民族隔閡,争取江南地主士紳及知識分子的支援和擁護,加強清朝的封建統治。

康熙皇帝南巡,随行隊伍浩浩蕩蕩,地方官員迎來送往,耗資巨大。曹雪芹《紅樓夢》第十六回《賈元春才選鳳藻宮 秦鲸卿夭逝黃泉路》中寫道:

“

鳳姐笑道:

“果然如此,我可也見個大世面了。可恨我小幾歲年紀,若早生二三十年,如今這些老人家也不薄我沒見世面了。說起當年太祖皇帝仿舜巡的故事,比一部書還熱鬧,我偏偏的沒趕上!”趙嬷嬷道:“嗳呦,那可是個千載難逢的!那時候,我才記事兒。咱們賈府正在姑蘇、揚州一帶監造海船,修理海塘。隻預備接駕一次,把銀子花的像淌海水似的!說起來——”鳳姐忙接道:“我們王府裡也預備過一次。那時我爺爺專管各國進貢朝賀的事,凡有外國人來,都是我們家養活。粵、閩、滇、浙所有的洋船貨物都是我們家的。”趙嬷嬷道:“那是誰不知道的?如今還有個俗語兒呢,說‘東海少了白玉床,龍王請來金陵王’,這說的就是奶奶府上了。如今還有現在江南的甄家,嗳呦,好勢派,獨他們家接駕四次。要不是我親眼看見,告訴誰也不信的。别講銀子成了糞土,憑是世上的,沒有不堆山積海的。‘罪過可惜’四字竟顧不得了!”

”

鳳姐與趙嬷嬷繪聲繪色談論的往事就是康熙皇帝南巡的故事,讀後令人浮想聯翩。

除了在文學故事中有相關記述之外,康熙第二次南巡還留下了寶貴的圖像記錄,這就是著名的《康熙南巡圖》卷。第二次南巡始于康熙二十八年(1689)正月初八日,前後曆時五十四天。康熙三十年(1691),玄烨特命都察院左副都禦史宋駿業召集畫家,将這次南巡用圖畫描繪下來。值得一提的是,按照清宮的慣例,組織畫家進行宮廷繪畫創作的工作隸屬于内務府造辦處,《南巡圖》的監畫一職就是由内務府曹荃擔任。曹荃是蘇州織造府織造曹寅的弟弟,是以,曹雪芹在《紅樓夢》中借助鳳姐和趙嬷嬷的談話所折射的有關康熙南巡的内容,也不是毫無根據的。

清·王翚 等《康熙南巡圖》(局部)

尺寸:縱67.8厘米 橫1500—2600厘米不等

質地:絹本設色

現藏于:故宮博物院

宋駿業(?一1713),字聲求,号堅齋,蘇州人。他善書畫,笃好山水。為了順利完成《南巡圖》的創作,宋駿業把當時著名的山水畫家王翚從江南請到北京,主持繪制工作。王翚(1632一1717),字石谷,号耕煙散人,江蘇常熟人。擅長繪畫,師從王時敏、王鑑,為清初“四王”之一。繪制《康熙南巡圖》,他也是當時最為合适的人選。與王翠一起進京的還有他的學生楊晉等人。楊晉(1644―1728),字子鶴,号西亭,江蘇常熟人。楊晉師從王翚學習山水畫,此外,他還擅長畫牛、花鳥草蟲,及人物寫真、鄉村景物等。王翚繪制山水畫時,凡有人物、輿轎、駝馬、牛羊等,經常由他代筆完成。是以,楊晉參與《南巡圖》的繪制工作,王翠正可謂如虎添翼。另外,由于繪制工程浩大,除了王翚、楊晉師徒二人之外,還有部分宮廷畫家參與其中。

《康熙南巡圖》的繪制可不是件輕松容易的事情。不僅繪制的景物、人物内容繁多,工程量巨大,而且所畫宮廷使用的各種器物、人物衣冠服飾、儀仗禮儀等,全都要符合規章制度,不可以貿然從事,容不得半點偏差。同時,圖中康熙皇帝玄烨本人的形象多次出現,這對畫家也是一個不小的挑戰。康熙肖像不僅要畫得極為逼真,還要在衆多人物形象中突出他“至高無上”的皇權和威儀,使他本人滿意。承擔這項工作的畫家們,特别是王翚,除了要有高超的繪畫技藝之外,還要有過人的膽識,否則是無法勝任的。

《康熙南巡圖》共有十二卷,其中從康熙皇帝玄烨從京師出發開始畫起,途經山東、無錫等地,一直畫到浙江紹興大禹陵為止,共有“出巡圖”九卷。然後再畫離開浙江回京城,途經南京,直至回到京師的情景,共有“回銮圖”三卷。各圖卷均高67.8厘米,而長短有所不同。長的達二千六百餘厘米,短的也有一千五百多厘米。全圖由王暈總體規劃和設計,先是繪制出草稿,送呈玄烨過目許可以後,才開始繪制正稿。目前,《康熙南巡圖》留存有若幹卷草圖,分别藏于北京故宮博物院、沈陽故宮博物院和南京博物院。草圖确定之後,王翚統籌安排,衆畫家分段繪制。各段繪制完成後,再由王翚統一潤色。整個過程曆時三年,最終才得以大功告成。《康熙南巡圖》正稿由宋駿業呈獻給康熙帝玄烨,皇帝大加贊賞。玄烨不僅對王翚給予重賞,還禦筆書寫了“山水清晖”四字賞賜給他。王翚晚年自号“清晖老人”,就是紀念其人生中這一殊榮。

王翚

《康熙南巡圖》卷是反映康熙帝南巡盛舉的長篇曆史圖畫巨制,它以組畫的形式,分段分卷描繪了不同時間、不同地點所發生的不同僚件,既突出了主要事件和重點情節,又具有時間和空間的連貫性,開中國曆史題材畫卷之先河。同時,《康熙南巡圖》卷也是反映清康熙年間社會風土人情的大型風俗畫卷。在中國繪畫史中,最著名的風俗畫莫過于北宋張擇端的《清明上河圖》卷。《清明上河圖》卷以高超的繪畫技藝再現了北宋都城汴梁繁華的都市風貌,被後世推崇并不斷仿效。《康熙南巡圖》卷繼承了長卷風俗畫的優良傳統,以精工的筆法描繪了康熙南巡沿途各地不同的山光水色、市井風物、商業交通等,情景真實而又生動,是研究這一時期社會生活的重要圖像資料。由于此圖是在王翚的率領下,衆多畫家合作完成的,是以集合了衆家之長,以水墨寫意、工筆重彩、界畫樓台等多種畫法将山水風光、城鎮面貌、鄉村景象、舟船車馬、人物寫真等統一在畫面之上,是集體智慧的結晶。

《康熙南巡圖》十二卷原本收藏在故宮博物院,如今已不複完整,散佚并分散。目前,第一、第九、第十、第十一、第十二卷收藏于故宮博物院;第二、第四卷收藏于法國巴黎吉美博物館;第三卷收藏于美國紐約大都會藝術博物館;第七卷收藏于加拿大愛德蒙頓阿爾博特大學。第六卷慘遭被分割為數段的厄運,現分藏于私人藏家手中。

本文摘自《江南書畫》,上海人民出版社2020年6月出版,略有編輯,以原文為準。

《江南書畫》

李蘭 著

上海人民出版社

2020年06月

江南地優美豐饒,江南人俊逸靈秀,江南文化飽含詩性。這一切的智慧與情懷都被物質遺存承載,讓世人得以觀瞻仰望。《江南書畫》立足于江南地區的文化風貌,通過對具有代表意義的名家名作進行深入淺出的解讀,挖掘江南地區書畫藝術的特色與内涵,呈現出“江南書畫”在中國書畫史中的主導地位以及對其他地區的輻射與影響。

全書精選三十餘幅中國書法、繪畫史上的著名作品,講述其誕生,記錄其流轉,闡釋其風格,解讀其意蘊,對作品背後作者的生平經曆與文化影響也着墨甚多,進而通過這些熠熠生輝的藝術瑰寶,大緻串起一部由西晉直至近代的江南書畫發展史。書中所選的,無不是對江南乃至整個中國的書畫藝術産生極為深遠影響的名家名作,包括陸機《平複帖》卷、王羲之《蘭亭序》及其摹本、顧恺之《女史箴圖》卷、孫位《高逸圖》卷、趙孟頫《秀石疏林圖》卷、王冕《墨梅圖》軸、倪瓒《漁莊秋霁圖》軸、唐寅《秋風纨扇圖》軸、董其昌《秋興八景圖》冊、鄭燮《竹石蘭花圖》軸、吳昌碩《紅梅圖》軸等,江南地區曆代名家畫派的風貌有了相對完整的呈現。