晚清才子林纾不懂外語,畢生卻以翻譯西方小說聞名于世。他創作的過程,依賴懂外語的友人口譯,而後他改成符合漢語表達的書面語。

其實,這種翻譯模式,早在林纾翻譯活動之前30多年,就已出現在晚清社會。

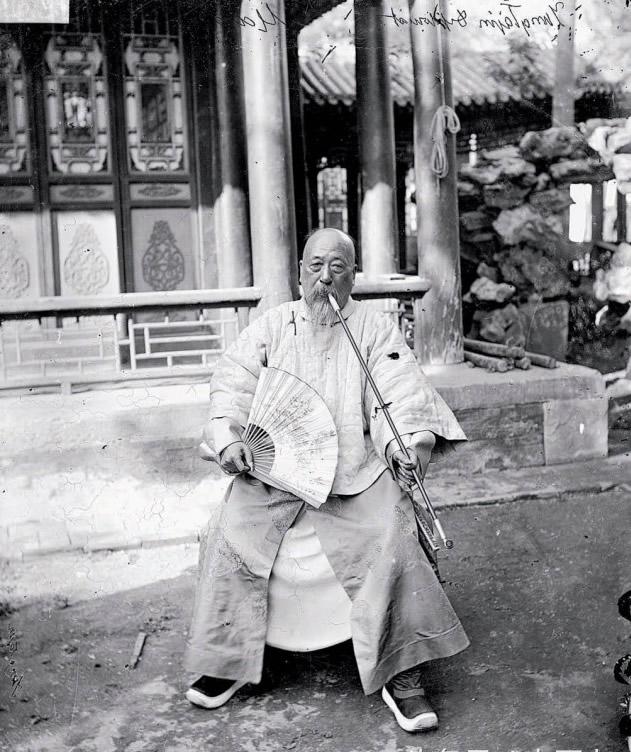

1871年戶部尚書董恂。

董恂(1807-1892),江蘇揚州人,曆仕道光、鹹豐、同治、光緒四朝,官至官至兵部尚書、戶部尚書、總理各國事務衙門全權大臣。

現在大家對董恂這個人已經沒有多少了解,但是他留下了文學史上了第一首英譯漢詩歌,至今仍為人津津樂道。

董恂的下屬方濬師在《蕉軒随錄·第十二卷》中記載,英國公使威妥瑪打算翻譯美國詩人朗費羅的《人生頌》,但是他漢語水準不高,翻譯出來語句粗糙,“有章無韻”。

從左至右:沈桂芬、董恂、毛昶熙。

于是,威妥瑪拿着詩稿找到時任總理衙門(外交部)大臣的董恂,向他講了《人生頌》的大意,想合作翻譯。董恂覺得詩歌主旨積極向上,無礙儒家義理,欣然應允。

在威妥瑪的幫助下,領會了原作每句詩的大意後,董恂将之改寫成七言絕句。就這樣,一首西方現代詩,翻譯成漢語後就成了押韻合轍的格律詩。

董恂的譯詩共有九節,每一節都是一首七言絕句,整齊劃一,讀起來琅琅上口,韻律感十足。

英國公使威妥瑪。

我們以第五節為例,對比下朗費羅的原文和董恂的譯文。

原文:

In the world's broad field of battle,

In the bivouac of Life,

Be not like dumb, driven cattle!

譯文:

擾攘紅塵聽鼓鼙,風吹大漠草萋萋。驽骀甘待鞭笞下,骐骥誰能辔勒羁。

董恂手書的《人生頌》扇面。

讀下來是不是發現哪裡不太對?翻譯沒有忠實于原文,隻保留了那種激昂的态度,無異于新的創作。當然,在文學翻譯的草創階段,我們得容忍缺陷,不能苛求。

此後,董恂還與原作者朗費羅來了個隔空互動。他把自己翻譯的《人生頌》用毛筆寫在一把扇子上,委托美國駐華公使蒲安臣轉贈朗費羅。

美國詩人朗費羅畫像。

朗費羅得到扇子,十分珍視,他在1865年10月30日的日記中寫道:“邀蒲安臣夫婦飯;得中國扇,志喜也。扇為中華一達官所贈,上以華文書《人生頌》。”

至今,這把扇子還珍藏在朗費羅故居。

“小曆史”關注衆所周知的曆史大事件中被忽略、被遮蔽的細節。更多精彩内容請添加微信公衆号“小曆史”(Microhistory)。