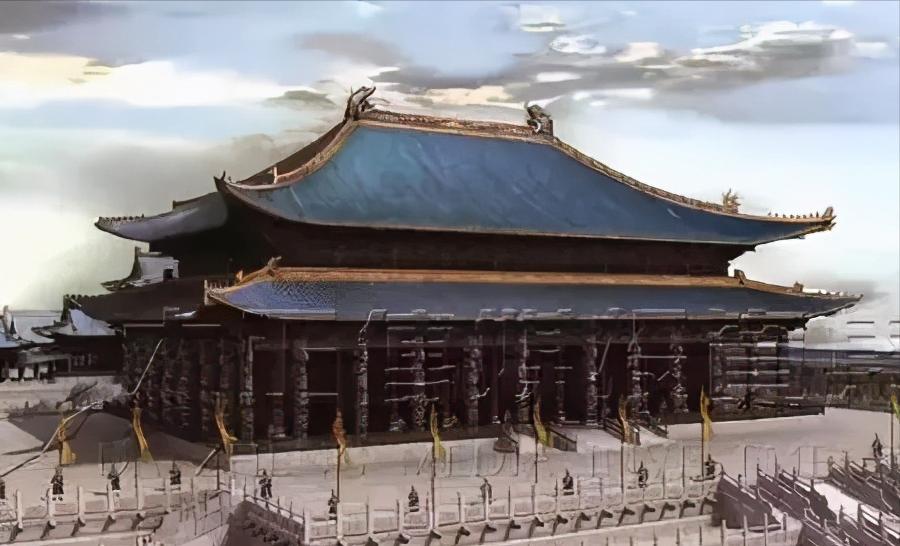

(元朝上都 皇宮)

元末,天下大亂,民不聊生。

元朝政府内部動蕩,二十五年換了八個皇帝,皇位如同坐了過山車,那換的是嗖嗖的。

這幫蒙古貴族每天為了争奪權力打的是頭破血流,根本沒有時間管理國家。

上無人治,其下自亂。

在元朝官員們的治下,社會黑暗,腐敗橫行。

元政府很愛收錢,曆來中原王朝,都要向天下百姓索取錢财,不過是田賦稅收,元朝卻可以說是“理财小能手”,平常百姓,打官司要官司錢,家裡有人去世,辦白事要收白事錢,逢年過節,譬如春節、端午、植樹節、愛牙日,要收節日錢,平時家庭聚會,要收聚會錢。

基本上,不管你在元王朝幹啥,政府都能找你收錢。

你可能會說,那我啥也不幹,我每天就在家待着,總不能還找我要錢吧。

不好意思,就算啥也不幹,政府也要收常例錢,什麼叫常例錢?意思就是每月定時定量必須繳納的錢。

光收錢也就算了,元政府還搞人格歧視,入主中原之後,把百姓分為“四等人”,最高等級的人是蒙古人,相當于至尊VIP會員,往下是色目人,也就是當時的一些番邦少數民族,吐蕃人啊。西域人啊等等。其次是北方地區的漢人,最後是南方地區的漢人。

四等人分出了高低貴賤,福利待遇當然也是不同的,蒙古人五險一金,四菜一湯,帶薪休假,出國旅遊,條件相當不錯,

反觀最低等級的漢人,可是說是要啥沒啥,工作沒保障,待遇很一般,在社會上飽受歧視和排擠,生活品質可以說是相當低。

這種情況一直持續到了元至正四年,公元1344年。

(黃河決堤)

這一年,黃河泛濫成災,山東、河南、安徽受災最為嚴重,洪水沖堤毀堰,沿岸百姓結結實實地體會了一把“水上漂流”。

水災一到,就意味着沖毀田地和房屋,百姓顆粒無收,連房子也給沖沒了,又餓又饑,大批災民流離失所。

黎民百姓受災嚴重,時任元朝統治者的元順帝妥懽帖睦爾當然要放糧赈災。

于是他從國庫中撥糧萬斤,打算配置設定給受災群衆。

但糧食在運輸過程中會出現一些微妙的變化。

糧食從中央出發,途徑各路關隘時,各處官員總要克扣一點,到各州府道台時,州府長官也要自己留下一些,到了地方機關時,地方官員手也不能閑着,也得自己留一部分,到了負責放糧赈災的衙役小吏手裡,也要留點自己吃。

萬斤細糧,一路下來,被各處克扣,到了老百姓手裡,就隻剩下谷殼了,甚至有些平民百姓,連谷殼也領不到。

安徽滁州鳳陽縣的農民朱氏就壓根沒領到派下來的救濟糧,是以沒幾天,一家人死得死,逃的逃,隻剩下一個半大孩子。

這個孩子就是我們今天故事的主人公,朱元璋。

對朱元璋來說,他小小的腦袋裡根本不能想明白眼前發生的這一切。

自己的父母一生勤懇,老實,憨厚,為什麼最後會被活活餓死?

他們在土地上耕耘奮鬥了一輩子,為什麼死了之後連塊埋葬他們的土地也沒有?

他也沒有時間去想這些事情,當務之急不是因為痛失親人而黯然神傷,還是要想辦法活下去。

走投無路之下,朱元璋打算去附近的皇覺寺當和尚,畢竟我佛慈悲,普度衆生,混口飯吃問題不大。

當和尚的生活枯燥無聊,而且還挺累的,皇覺寺的和尚們口頭禅是“慈悲為懷”,但他們對朱元璋并不慈悲,不僅不慈悲,還總是逼着朱元璋幹活。

(朱元璋 畫像)

青燈古佛下,拖地刷碗。霧繞蟬聲中,洗衣砍柴。

很累,是真的很累。

但這樣的日子對朱元璋來說已經很幸福了,因為畢竟不用再挨餓受凍,終于有口熱乎飯吃了。

可好景不長,災荒越來越嚴重,皇覺寺也開始鬧饑荒,寺廟開始坐吃山空,連日常的一日三餐也不能保障了。

沒辦法,朱元璋隻能外出化緣,維持溫飽和生計。

說得好聽是化緣,說得不好聽,就是被皇覺寺掃地出門,隻好靠讨飯為生。

朱哥就是朱哥,跟别人果然不一樣,别人讨飯是讨飯,他讨飯則是成長。

他一路走走停停,合肥、河南、汝州、陳州、亳州等地,都留下了他的身影。

在這段讨飯的過程中,朱元璋見識了外面的世界,了解了各地的風土人情,大大的增長了自己的見識。

按理說這個時候就已經是英雄初成,人生閱曆到了另一個層次,可以開始幹點大事了。

但朱元璋在外面溜達了一圈,還是回到了皇覺寺。

外面的世界雖然精彩,但是卻亂糟糟的。

元末農民起義已經開始,各地都是反抗元朝統治的起義軍隊伍。

戰亂頻發,刀兵四起,這麼說的話,還是皇覺寺比較安逸。

也就是這個時候,一個人的出現打破了朱元璋的平淡生活。這個人的名字叫做湯和。

湯和是朱元璋小時候的玩伴,和朱元璋不同,湯和打小兒就有股英雄氣,是以他和朱元璋走了一條截然不同的道路,那就是參加義軍,起義造反。

由于參加造反參加得比較早,是以湯和很快在一支起義部隊裡混了一個小小的官職。

自己混得還算出息,當然不能忘記昔日玩伴,是以他很快給朱元璋發了一封電子郵件,意思是兄弟我現在在造反起義軍的隊伍裡混的不錯,工資待遇那是相當有保障,你趕緊辭職,過來跟我一起幹。

朱元璋看了這封信之後,不動聲色地把信删除,然後繼續當和尚。

曆來很多史學家分析起朱元璋來,可以說是頭頭是道。

他們說朱元璋天生反骨,打小就是造反的料,出生之後沒過兩天就騎上大馬,背上長槍去跟元朝幹仗了,好像朱元璋天生就是為了反抗元朝統治而生的。

但實際上,在朱元璋人生中的很大一部分時間裡,他隻是一個碌碌無為且平庸懦弱的年輕人。

他的确和元政府有不共戴天的仇恨,因為他的父母正是死于元朝的殘酷統治,但這個身世和命運同樣可憐的年輕人從來也沒想過報仇雪恨,他的夢想很簡單,他隻想有口飯吃,能讓他活下去。

而造反這種事,風險明顯很大,參軍就要打仗,打仗就要過刀口舔血的日子,倘若被抓住,就是砍頭的大罪,是以朱元璋并不願意參加造反。

不過很可惜,朱元璋的安逸生活沒有持續多久,因為有人給他寫造反信這件事,很快就被寺院裡的老和尚知道了。

老和尚表示,好你個朱元璋,看你平時老實巴交,沒想到你居然要去造反,明天我就去官府舉報你。

朱元璋慌了,本來自己沒想去,但是事已至此,要是被老和尚舉報了,自己到了官府,這事兒也說不清楚了,還能有自己好果子吃?

曆史在這裡産生了一個節點,而這個節點,将徹底把世間的一切,全部改變。

沒辦法,朱元璋被逼上梁山,參加了湯和的起義軍。

(湯和 畫像)

後面的故事我想大家都很熟悉了,也聽得不厭其煩了,我就不再贅述。

參加起義的朱元璋一步一個腳印,勢力越來越大,他一腳一個小朋友,腳踢陳友諒,拳打張士誠,把元末農民起義軍的其它領袖都按在地上好一頓摩擦後,一鼓作氣打敗元朝,建立了大明王朝。

我的概括很短,但是故事其實很長。

總結來說,老朱同志能成功,主要在于以下幾點:

第一,朱元璋開始造反的時候,已經是元末農民起義晚期了,那些曾經聲勢浩大的起義軍隊伍在和元朝政府常年累月的交戰中,損兵折将,勢力大減,而元政府在諸多起義軍的圍攻中,也消耗了大量的國力。

這就導緻朱元璋做強做大的時候,其它起義軍也好,元政府也好,都已經是強弩之末,朱哥等于是後發制人,是以很有優秀。

第二,朱元璋是個很重視且善于管理人才的人,他手底下聚集一大批當時的超一流人才,能帶兵的,會打仗的,有謀略的,屬于是金牌團隊,想要公司開的好,優秀人才少不了。有了這樣的優良人才團隊一路保駕護航,什麼融資上市,直奔世界500強,問題不大,

第三點很玄學,作為作者,我認為曆史未必是必然,其實是偶然,古人雲“有心栽花花不開,無心插柳柳成蔭”,一心想要追求皇圖霸業的群雄,例如陳友諒、張士誠、方國珍等人,往往到頭來一場空,隻想好好活下去,簡簡單單無欲無求的朱元璋反而赢得了最後的勝利。

從某種程度上來講,朱元璋也是天選之子。

(朱元璋開國)

天選之子朱元璋把曾經縱橫天下,睥睨四合的蒙古人趕出了中原大地,這幫蒙古人騎着高頭大馬,一邊逃命一邊苦思冥想。

他們始終想不明白一個問題,這個看起來長相醜陋無比的年輕人究竟是從哪兒冒出來的?

他怎麼就把我們強大而悠遠的元王朝滅亡了呢?

當然,我想蒙古人将永遠不會知道這些問題的答案。

因為朱元璋從始至終,最簡單,最原始的想法和願望,不過是吃上一碗熱氣騰騰的白米飯罷了。

他一直是一個善良的,老實巴交的,農民的兒子。

若非逼上絕路,又何來今日之豐功偉業?

活着,是每個人的訴求。

就連名垂千古的帝王,也不能例外。