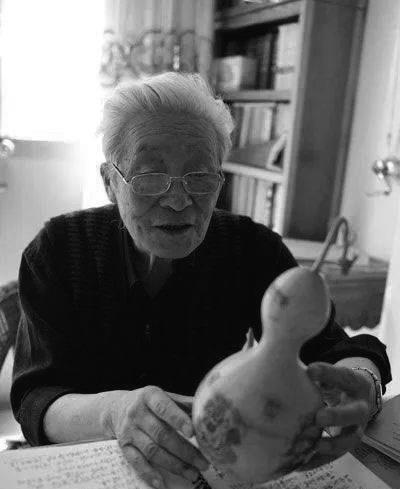

阮文輝生前作品

1月25日,甘肅省工藝美術協會發出訃告,亞太手工藝大師、改革開放後第一批中國工藝美術大師,第二屆中國工藝美術大師、進階工藝美術師、甘肅省工藝美術協會名譽會長阮文輝先生于2021年1月24日20時30分因病醫治無效在蘭州去世,享年88歲。

說起蘭州刻葫蘆,阮文輝大師是翹楚。葫蘆在我國的傳統觀念裡代表着吉祥和 " 福祿 “(與葫蘆諧音),因為其形狀圓潤,也标志着圓滿,它不但在古代民俗活動中占有不可替代的位置,并且與文學藝術、圖騰崇拜、神話傳說關系也非常密切。葫蘆藤蔓連綿,結子茂盛,它又被視為請求子孫萬代的吉祥物,這樣吉祥的寶物不時會出現在我們的生活中。而在對葫蘆有特殊感情的金城蘭州,它又搖身一變成為藝術品,聞名遐迩。早在魏晉時期,就有蘭州刻葫蘆的手藝。在古絲綢之路開通後,大量的葫蘆通過絲綢之路傳入到了内陸。随着對葫蘆審美情趣的變化,人們開始在葫蘆上進行繪畫以及雕刻,到了清代才有了明确關于刻葫蘆的史料記載。當時有一個名叫李文齋的秀才,他首次接觸了蘭州的刻葫蘆,然後慢慢将它延續下來,後來由阮氏刻葫蘆的創始人阮光宇(阮文輝的父親)先生繼承了下來,他将刻葫蘆技藝發揚光大,并讓刻葫蘆這個傳統工藝登上了大雅之堂。到上世紀五六十年代,蘭州雕刻葫蘆一度成為甘肅省出口創彙的外銷熱品。新聞電影制片廠更是拍攝了專題片在國内外進行介紹。

阮文輝繼承父業、博采衆長,将刻葫蘆藝術發揮到極緻, 直到現在,刻葫蘆也是代表蘭州特色手工藝的典型代表。在衆多愛好和專業制作刻葫蘆的藝人中,阮氏家族是最負盛名的,而阮文輝在刻葫蘆的技藝和傳承上做出了不可磨滅的貢獻。因為高超的技藝,除了讓子女們傳承衣缽外,拜師求學的人也不計其數,可以說是桃李滿天下。 驚聞阮老仙逝,葫蘆雕刻大師齊鴻民深表悲痛:“阮大師既是我夫妻的舅舅,也是我藝術道路上的引路人。他不論是從技藝、藝術,還是做人方面都對我産生了深遠的影響。記得他給我教手藝時都是知無不言、言無不盡,毫無保留,他耐心細緻的教授讓我獲益終身。如今,我們這一代做刻葫蘆的藝人也快退休了,但是在阮老師的帶領下,新一代的刻葫蘆大師又開枝散葉、慢慢崛起。雖然阮大師離我們而去了,但是他的藝術卻傳承了下來,我相信阮大師也是非常欣慰的。”

阮文輝先生的女兒——甘肅省工藝美術大師阮琳接受了記者的采訪。她說:“父親是個雜家,他對我來說就像百科全書一樣。小時候他沒有刻意地要求我們去學習,但是平時在生活中,他會創造文化的氛圍,讓我們從小耳濡目染。在技藝上,他對我和他的弟子們一視同仁,他很善于啟發我們的想象力和創造力,而不是一味地臨摹和刻闆地學習。他很喜歡接受新鮮的事物,敢于在藝術上開拓創新,讓葫蘆這個中國傳統文化中的吉祥物的内涵和外延都有了新的定義和提升。記得他在世時常說:‘賦予一件作品生命力是藝術的最大的魅力,而不是呆闆地臨摹。 ’這句話對我終生受用。 ”

阮琳從小就熱愛藝術,這與他父親阮文輝的影響不無關系。“那時家裡雖然很清貧,但是精神财富非常豐富,讓我從小就受到了藝術的熏陶,記得小時候,我的父親經常寫字畫畫、吟詩作對,讓我深受感染。即使在最困難的年代,我也沒有停止學習的腳步,始終熱愛傳統書法繪畫、喜歡看經典的傳統文學、詩詞歌賦等等……因為那時很喜歡看《紅樓夢》,那些美麗的女子形象就深深印在腦中,之後我就萌生了創作跟《紅樓夢》題材有關的作品。父親在這方面給了我很多指點,比如應該如何更好地處理作品的細節、人物關系、背景或者與之相關的詩配畫等,他說過:‘成熟的藝術品要給人賞心悅目、渾然天成的感覺,而不是刻在葫蘆上的死闆線條。’父親教給我的,不僅僅是技藝,還有勇于開拓性的思維,不管是做人做事,他都潛移默化地影響着我們。”

阮文輝先生1934年出生于河北唐山。他一生緻力于藝術專業研究,不僅在書法繪畫方面,而且在雕、刻、烙、塑、漆藝、石藝、陶藝等方面都有卓越成績,在藝術理論方面更是有着自己的獨到見解。微雕葫蘆和手捏泥人被稱為中國一絕,他把畢生精力獻給了工藝美術事業。 阮文輝先生曾任甘肅省工藝美術學會副理事長、甘肅美學研究會理事、蘭州民間工藝美術協會會長等職。阮文輝先生自幼随其父阮光宇學藝,深受家學熏陶。20世紀80年代,他繼承父業、博采衆長,運用豐富的國畫知識和功力,創造水墨寫意、仿名人書畫、彩雕、微刻等技法,他雕刻的《150個兒童遊戲圖》《唐詩204首》《敦煌飛天120身》《桃源行》《夜遊圖》《八仙歌》等4套6枚微雕葫蘆被定為國家珍品,由中國工藝美術館收藏,其微雕葫蘆被列為國家級珍品并為國家珍寶館收藏,其作品在加拿大、新加坡、美國、日本、馬來西亞以及港台地區被收藏;他的作品曾被中央電視台和電影廠拍成專題片向世界推薦。