如果說人是城市的靈魂

那建築就是城市的軀體

城市造就了建築的底蘊

建築展現了城市的性格

這些老建築或許你已去過很多

或許還有很多你不曾知曉

不妨收藏留存

空閑時間一個個走完

鞭指巷位于濟南的曆史文化中心,北起雙忠祠街,南止泉城路,西接将軍廟街,東臨省府前街。長約330米,寬約7米。

關于鞭指巷的街名由來一是,在清康熙、乾隆年間出現了“康雍乾盛世”,封建經濟發展迅猛,加之鞭指巷臨近各級衙門又為商賈彙集之地,故馬車、人流來往不息。由此,附近逐漸出現了若幹家經營鞭子、缰繩、鞍子等皮革制品的手工作坊,也有了票号錢莊、大戶宅院,久而久之本巷就被稱為“鞭子巷”,後來人們又因為鞭子的諧音稱為“鞭指巷”。二是頗具民間色彩,當年乾隆皇帝下江南停駐濟南途經鞭指巷,因好奇揚鞭問随從:“這是何處?”當時劉墉随機應變說道:“萬歲禦鞭所指,可名為鞭指巷。”随即得名。

鞭指巷位于濟南曆史文化中心,是濟南城儲存下來的為數不多的一條古巷。鞭指巷的商業氣息濃厚,其最大的特點就是豐富的市井風情。初進這條老巷不像其他的古街古巷那般滄桑,巷子裡有很多家店鋪,如泉彙飯莊、和瑞秘方排骨、福記手擀面館等小吃店,人流量大,這在其他的古街巷是看不到此番景象的。此外,這條街巷的狀元府在巷内的9号院和11号院。巷面經翻修後顯得更加的規則齊整,充滿了現代人文氣息。(後面将專文介紹)

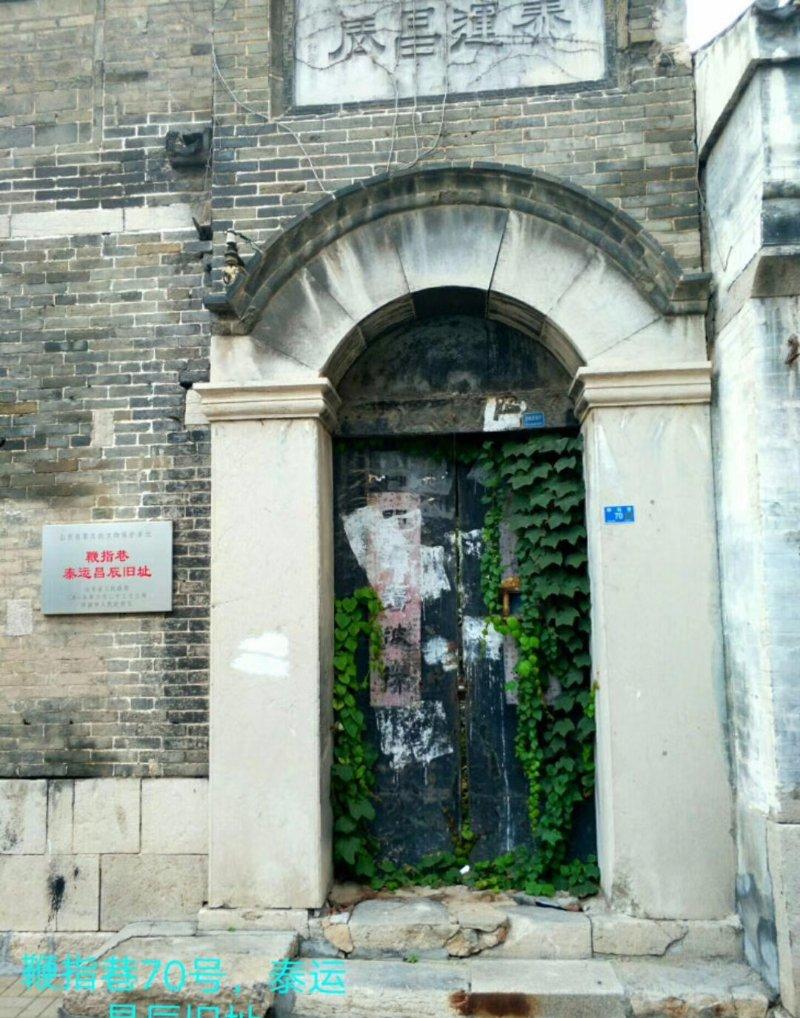

現在的鞭指巷東側建起了不少仿古建築,取名“紅尚坊”,泰運昌辰隐藏其中,并不顯眼。泰運昌辰的建築所用牆磚比周圍的建築更古樸一些,顔色也比周遭建築更淡一些。

臨街門樓坐東朝西,是石質拱券形。門樓上方砌着女兒牆,比周圍的建築都要更高一些,正中有一塊石匾,“泰運昌辰”4個大字掩映在綠色的爬山虎中。大門上貼着一副對聯,早已掉了色,門在裡面反鎖,現已無法進入,這便是當年的嘤園了。

根據資料記載,嘤園内院為四合院,迎門是一座影壁牆,院内北屋為一座二層樓房,上下共10間,東西廂房各3間,均為磚石結構,木質梁架。門窗均為磚砌拱券形,上砌磚芽。房屋均為小灰瓦覆頂,花脊。北樓是老城區内為數不多的二層五開間的樓房,門樓門洞則是老城區唯一一處采用了西方的券柱式結構的建築,整個院落小巧别緻,建築規整,儲存完好,是濟南現存較少的民國時期建造的西洋風格和中國傳統四合院風格完美結合的建築。新中國成立後公私合營時,這棟老建築曾改為布店,之後曾一度成為織布廠工廠中的房間。

當年嘤園主人的關友聲(1906-1970),名際頤,号嘤園主人。嘤園名字的來曆,當與關友聲之名有關:“嘤其鳴矣,求其友聲”。清光緒32年(公元1906年)3月25日生于濟南城北。關家世代經商,到關友聲的父親關呈麟一輩時已成為當時濟南的三大鹽商之一。

資料顯示,關友聲早孤,14歲開始跟随長兄學習繪畫,初學元四家,後受張大千的影響改學石濤。經過多年的藝術實踐和艱苦探索,終于博采百家之長,逐漸形成了自己的繪畫風格,是當時全國著名的山水畫家,曾任山東藝術學院教授等職。

當年,關友聲從山東大學國學系畢業後,到北京遊學,結識了不少書畫大家,如黃賓虹、齊白石、張大千、惠孝同、張伯駒、吳湖帆、徐悲鴻、傅抱石、李苦禅、啟功等,其中與張大千最為莫逆。張大千往返于京滬兩地,途中經過濟南時,常來關友聲處小住。張大千的作品中,有不少是臨摹嘤園的藏畫。

值得一提的是,“泰運昌辰”的題寫者也很有名。他叫胡柏年,字柯亭,号許安,原籍浙江紹興,寄居濟南,是晚清藝壇奇才和書畫大家,隻可惜47歲時就已殁去,為嘤園題額“泰運昌辰”就是在他逝世前一年。

在這條巷子裡還藏着兩位遠近聞名的樂器藝人,即31号門裡的“杜福莊胡琴鋪”的創始人杜福莊,如今這裡已經是第三代傳人在經營,與貢院牆根街的胡琴鋪的主人是兩兄弟。現今店面生意較冷清,顧客多為老年人。街巷的另一位藝人是45号北屋“專門修制笙”的王俊卿,也是門可羅雀。

鞭指巷自明設府以後,幾經滄桑變化。如今巷子裡青磚牆面沒有更改,依然保留了衆多布局較為完整的四合院及古建築。而杜福莊胡琴鋪和專門修制笙這兩間老店的牌匾已換新,特别值得慶幸的是傳統工藝沒有失傳,這些工藝和這條老街巷一起成長,無疑是鞭指巷曆史的最佳見證者。請記住這條兼具現代與風情的老巷。

找記者、求報道、求幫助,各大應用市場下載下傳“齊魯壹點”APP或搜尋微信小程式“壹點情報站”,全省600多位主流媒體記者線上等你來報料! 我要報料