書接上回。

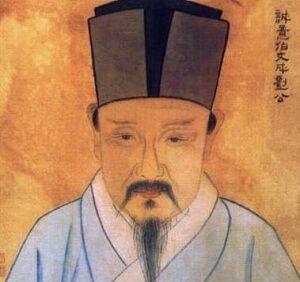

劉伯溫是在洪武四年回到家鄉的,他閉門謝客,隻著書寫作(後來集結成《郁離子》傳世)。小心翼翼,夾起尾巴做人。

但是,人在家中坐,禍從天上來。

怎麼回事呢?民間有許多傳說,我也不演義此事,以明史為據,兼看他兒子劉琏的筆記,道家人不傳妄言。

談洋一一是個要命的鬼地方

話說劉伯溫回鄉後,朱元璋還經常寫信給他,詢問些天象之事,還有察看龍脈之事,畢竟洪武三年中秋節的張中那個《燒餅歌》,讓他耿耿于懷。

劉伯溫每次都是詳細解答後,又小心地焚毀了底稿,大意是“霜雪之後,必有陽春,今國威已立,宜少濟以寬大”(《明史·列傳·劉基》)。

就是說,大明國本初定,應該休養生息了,對百姓也好,對百官也罷,應該是春風般的溫暖。

楊憲那血淋淋的慘狀常常使他心驚肉跳,畢竟是自己的學生,朱元璋雖然沒有株連到自己,已是皇恩浩蕩了。于是他低調做人,謹慎做事,隐居山林,每日飲酒,下棋讀書,大門不出,二門不邁,當個寓公。

一天,當地的縣令想求見這位當朝的國師,大明的誠意伯,屢次被拒絕。一天晚上,于是縣令便扮成普通百姓來拜訪,當時劉伯溫正在洗腳,準備上床睡覺了,便讓侄子把客人帶到前面的茅舍中,燒火做飯,也就是些粗茶淡飯招待客人。

吃過了,縣令才告訴劉伯溫自己是青田知縣,于是“基驚起稱民,謝去,終不複見”(《明史·列傳·劉基》)。

盡管劉伯溫就是這樣如驚弓之鳥,小心謹慎,可仍然出事了。

劉伯溫在洪武初年奏請在談洋設立巡檢司(就是地方駐軍,巡視海疆),被朱元璋采納。

談洋,地處于青田與瑞安西部交界的高山,三不管地界,屁大的地方,但三面環山,一面環海,卻是海盜,鹽販,強盜聚集作亂的土匪窩。

真是廟小妖風大,池小王八多。

離談洋數十裡的泰順、黃坦,元末就發生了吳成七造反,聲勢頗為浩大。老朱的對手方國珍起事的東邊海邊,離談洋也不遠。

他們盜販相聚,嘯聚山海,進退自如。為了鏟除危害,消禍于萌芽之中,劉伯溫這才上書了這個建議,也是利國利民的好事。

(在這以後一二百年的時間裡,談洋這個鬼地方,海盜還繼續醞釀發酵,漸漸的形成了盜販一體、官盜勾結的大規模倭寇活動。嘉靖年間更是倭寇為害,愈來愈烈,隻到抗倭名将戚繼光的出現)

劉伯溫回鄉不久,這個地方又出了亂子,逃兵反了,地方官吏怕事,隐匿不報,想先自己滅了兵亂,把事情捂下來。

劉伯溫知道後讓長子劉琏進京秘奏老大朱元璋,“會茗洋逃軍反,吏匿不以聞”(《明史·列傳·劉基》)。劉伯溫也不是多事,他走時老朱就給了他秘奏的旨意,不報就是他的渎職。

這時的左丞胡惟庸聽說後,十分生氣,元朝曾有“不得隔越中書奏事“(《明太祖實錄》)的規定,中書,就是胡惟庸現在執掌的中書省。

現在你劉伯溫打小報告,是什嘛子意思?于是他以劉伯溫沒經過中書省而直接上奏為由,向朱元璋告狀,要求追究劉琏的犯禁責任。

朱元璋這次送他一個字:滾。

胡惟庸被打臉了,加上劉伯溫曾對朱元璋挑唆,說他胡惟庸不适合當丞相,他一直對此耿耿于懷。“挾前憾,使吏讦基”(《明史·列傳·劉基》)。

一計不成,一計再生。這次來點狠的,打蛇打七寸,他知道老大怕什麼。

胡惟庸又對朱元璋說:劉基他擅長觀測風水,談洋“踞山面海”(《明太祖實錄》),有王者之氣,這地方屢出反王。

他劉基,圖謀不軌,想在這裡建他家的墓地,當地百姓不讓,是以劉基建議在此設立巡檢司,其目的是想驅逐百姓,把這塊地占為己有,可見他居心叵測,有讓其後代造反之心。

欲加之罪何患無辭?可就是這個三歲小孩都不信的鬼話,朱元璋竟然信了!這是要命的,而且解釋不清,愈描愈黑。

朱元璋一直被張中的《燒餅歌》的預言,似夢魔般鬧的心焦意煩,現在胡惟庸又說的有鼻子有眼的,内心不免起了懷疑。雖然沒有立即降罪劉伯溫,但仍下诏書加以斥責:

如果按照朝廷律法,你是罪無可恕的,但是念及你過去的勞苦功高,現在隻停了你的俸祿,就不剝奪爵位了。

劉伯溫被吓壞了,老大起疑心了,這個殺人不眨眼的魔王起疑心了,那還得了?這裡不是山高皇帝遠,階級敵人一日亡我之心不死,就随時有生命危險。

本着最危險的地方也是最安全的想法。在家待了三個月的劉伯溫,趕緊的麻溜的回到了京城。

回來了就好,我天天打卡,大事請示,小事彙報。在你眼皮底下生活,你該放心了吧?

這次雖然借鳳陽奉天殿的魔鎮事件(關注見往期文章),打擊了李善長一夥,但隻要敵人不倒,就會有更大的反撲。

楊憲的悲劇禍根一一揚州

施耐庵聽了師弟這段驚心的回憶,長歎道:真是處廟堂之高,勢如累卵;處江湖之遠,自樂其身。我當初拒絕你的引見,是對的吧?

想當初,讓楊憲治理揚州,也是你推薦的吧?你是愛之深,害之切啊!

聽了師兄這段話,劉伯溫又痛苦地閉上眼睛。

那是大明江山初定,天下百廢待興,朱元璋要出去北巡,第一站就選擇了曾經以繁華聞名于世的揚州,如今的人間地獄,真正的鬼城。

曾經的“腰纏十萬貫,騎鶴下揚州”的煙花繁勝之地,如何變成了鬼城呢?

這裡來過一個食人魔一一朱元璋的部下張明鑒。

我不想寫的那麼血腥的少兒不宜的場面,也不想瞎編奪人眼球。

《南村辍耕錄》記載說“想肉天下兵甲方殷,而淮右之軍嗜食人,以小兒為上,婦女次之,男子又次之”

這個“淮左之軍”常指朱元璋軍隊,這裡的“淮右之軍”準确的是指張明鑒的“青軍”,當時還沒有投降朱元璋。

《明太祖實錄》記載“明鑒聚衆淮西,以青布為号,名青軍,人呼為一片瓦。其黨張明鑒骁勇善用槍,又号長槍軍,黨衆暴悍,專事剽劫”此時,在揚州的張明鑒隊伍吃光了糧食,就要吃人了。這座昔日的繁華之城,迎來了噩夢。

“逾年,食盡,謀擁王作亂。王走,死淮安。明鑒遂據城,屠居民以食。大亨言于太祖,賊饑困,若掠食四出則難制矣,且骁鸷可用,無為他人得。”《明史缪大亨傳》

“明鑒等既據城,兇暴益甚,日屠城中居民以為食”《明太祖實錄》

這兩處都據實記錄了張明鑒的殘殺與屠民為食,比明末的食人狂魔張獻忠,有過之而無不及。

朱元璋接受了張明鑒的投降之後,并在洪武三年的火燒功臣樓中,将這夥食人魔送上西天,也算為揚州人報了血海深仇。

但揚州,這座宋時的東方明珠,有百萬人口的不夜城,此時僅僅剩下居民十八家了。

都市變成了廢墟,樂土變成了地獄。就是鐵石心腸的朱元璋見了此間慘狀也落淚了,真如元朝張養浩所歎:

傷心秦漢經行處,

宮阙萬間都做了土。

興,百姓苦;

亡,百姓苦。

當時陪同來的還有劉伯溫和楊憲等,朱元珠就讓劉伯溫推薦一人來治理揚州,劉伯溫看着自己喜愛的學生,當即推薦楊憲任揚州知府。

朱元璋問楊憲:何時可以将揚州恢複昔日繁華?

楊憲說出了一句讓劉伯溫都吓一跳的話:三年。

三年?這個隻有十八戸居民的揚州知府(此時小隊長都算不上)會變戲法不成?

楊憲隻要了一個政策,要錢要物要人朱元璋也沒有:免三年賦稅。

朱元璋很大度,免十年。

隻過了兩年,對,就是洪武三年揚州就發生了翻天覆地的變化,朱元璋大喜過望,立刻将楊憲調到京城委以重任,官至中書省左丞。

楊憲是如何做到的呢?按現在的話說就是招商:土地免費劃拔,經商五年免稅,五年減半。更為重要的是揚州的最為重要賦稅源泉一一鹽田,半賣半送,還給官方執照鹽引(販私鹽要殺頭的)。

于是難民,小商,鹽枭,鹽商,流氓,地痞,流兵,逃犯……蜂湧而至,其火熱程度不亞于當年的小漁村。

什麼是政績,這就是政績,于是大明曆史上第一顆璀璨的政治明星,年僅47歲的楊憲奉調進京。

楊憲來了,夾着一股改革的春風和火熱,撲面而來,勢不可擋。首輔李善長是聰明的,為避其鋒芒,選擇了病退。胡惟庸也在中書省,隻是個小跟班,汪廣洋是副手。

楊憲剛剛大權在握,屁股還沒坐穩,就開始打壓李善長,打擊副手汪廣洋了。

看到楊憲的急功近利,老師劉伯溫曾多次勸解楊憲,可惜楊憲根本不聽。他依仗朱元璋的寵信,和在揚州的雄風,殺了禦史劉炳,多次彈劾李善長沒有大才能,不能升任丞相之職務。(病退了但丞相職位仍在,仍是他的領班,他隻是左丞)

開始朱元璋對楊憲的心思很清楚,開始還私下苦口婆心地勸導:“善長雖無宰相之才,與我同裡,我自起兵事我,涉曆艱難,勤勞薄書,功亦多亦。我即為家主,善長當相我,蓋用勳舊也,今後勿言。”(《牧齋初學集》

李善長是什麼人?那淮西集團的領頭羊,功勳集團的代表,我的發小,你才跟了我多少年?

楊憲的不自量力和肚量狹小,與李善長鬥法,結果被胡惟庸一擊而斃,牛裂而亡。

從進京到滅亡,隻有一年,政治明星成了政治流星。

兔死狐悲,劉伯溫既驚又怕,他知道朱元璋目前對李善長的信任,遠遠超過自己。他雖再使金蟬脫殼之計,奉旨斬龍脈,巡視山川,但背後總有一雙惡毒的眼睛盯着自己。

下一站将去哪裡?沿江而上,去四川,去看看先輩袁天罡,李淳風歸隐之地一一阆中。

未完待續。

歡迎關注。