衆所周知,巴西是南美洲第一大國、“金磚五國”(BRICS)成員之一,在全球範圍内有着廣泛的影響力。作為一個多元民族大熔爐,巴西除了本土的印第安人之外,在過去幾百年間彙聚了來自歐洲、非洲和亞洲等地的移民,包括了伊比利亞人、羅馬人、哥特人、腓尼基人、猶太人、摩爾人及大量的非洲黑奴,他們經過長期的混居生活和經濟開發活動,逐漸融合成為一個巴西民族共同體,共同創造了熱烈奔放、相容并蓄的巴西文化。1941年,奧地利著名作家斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig)在重返巴西時,寫下了深情之書《巴西:未來之國》,其中寫道:“凡是來到巴西的人都不願離開這裡,無論身處何方,都希望能回到它的懷抱。美麗十分罕見,而完美的美麗幾乎隻是一個夢。”

竊以為,正是這種包容、開放的文化,诠釋和注解了獨特的巴西之美,而要為這種文化尋找一位現代象征,最先躍入我腦海的不是著名作家保羅·科埃略(Paulo Coelho),也不是傳奇球星貝利(Pelé)或加林查(Garrincha),而是古典音樂之父海特爾·維拉-羅伯斯(Heitor Villa-Lobos),因為他的融合了多種傳統和風格的偉大音樂堪稱巴西多元文化的絕佳代表,正如茨威格的深刻洞見:“卡洛斯·高梅斯(巴西19世紀歌劇作曲家)隻是實作了巴西音樂的意大利化,而真正将巴西音樂融入世界的,則是維拉-羅伯斯。他的旋律十分具表現力及原創性,具有一種與衆不同的色彩。這種色彩熱烈活潑而又傷感迷幻,反映了巴西不可思議的景色與精神。”可以說,維拉-羅伯斯之于巴西,正如皮亞佐拉之于阿根廷,他們都已超越了音樂的範疇,作為一種文化現象而遺世獨立,并最終成為一個國家和民族的精神符号和文化象征。

一

1887年3月5日,維拉-羅伯斯出生于裡約熱内盧的一個中産階級家庭,正是巴西由君主專制和半殖民地轉向民主和完全獨立的時代。母親諾伊米娅(Noemia)是一位家庭主婦,養育着好幾個孩子,父親勞爾(Raul)在國家圖書館工作,是一位頗有名聲的業餘音樂家。每個周六,很多當地的一流音樂家會聚集到維拉-羅伯斯的家中,一直演奏到第二天的早上,這種例行的音樂交流會持續了很多年。毫無疑問,經年的耳濡目染對維拉-羅伯斯的音樂啟蒙起到了非常重要的作用。

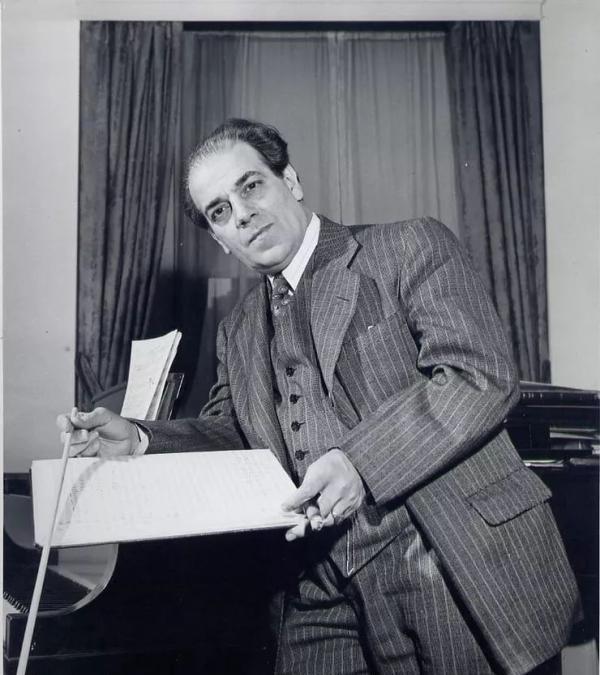

維拉-羅伯斯

六歲時,父親将一把中提琴改成大提琴,維拉-羅伯斯跟随父親開始了正式學習,出色的天資讓他不久之後就能進行即興演奏。同一時期,姑媽菲芬哈(Fifinha)經常彈奏平均律鋼琴曲中的前奏和賦格,巴赫音樂中生氣勃勃的節奏律動感、競相争鳴的複調旋律和超出塵俗的情感讓海特爾深深吸引。這位偉大的作曲家在維拉-羅伯斯的創作生涯中扮演了至關重要的角色,尤其是在他的傑作——九首巴赫風格巴西組曲(Bachianas Brasileiras)中,巴赫完全成了維拉-羅伯斯的創作靈感和精神源泉。

當時,在裡約熱内盧市民的家庭舞會上盛行一種名為“肖羅”(Choroes)的小型樂隊,這是由熱衷于通俗音樂的青年們組成的器樂小組,擅長演奏華爾茲、波爾卡、探戈等舞曲。同時,他們也使用吉他、曼陀鈴、提琴、薩克斯和黑管演奏各種民間曲調,并加上富有特色的即興變奏,這類多愁善感的音樂洋溢着濃郁的巴西懷鄉情調。這些“肖羅”音樂家們成了海特爾心目中的偶像,他們的音樂也成了他創作靈感的第一個來源。隻要父母不留意,他就溜出家門,混到“肖羅”的行列裡盡情地玩樂。

八歲那年,海特爾失去了父親,母親希望他之後有個正當的職業,就把他送進大學醫科的預備班去學習,并禁止他玩樂器。然而,生性倔強的維拉-羅伯斯不服管教,于十六歲那年離家出走,毅然加入“肖羅”音樂家的隊伍,并開始在咖啡館、酒吧、旅社、影院中拉大提琴、彈吉他、吹單簧管或薩克斯。第二年,他寫下了人生中的第一首作品:一首名為《薄煎餅》的吉他曲。從此,他将大多數的音樂都獻給了這件樂器。

二

1500年,葡萄牙船隊開到巴西,宣布巴西為其殖民地。自16世紀起,巴西的音樂與文化就深受葡萄牙的影響。在巴西的種植園和礦井,又有大量來自西非的黑奴在此勞作,這些非洲人帶來了複雜明快的音樂節奏。歐洲和非洲的文化在這片土地互相融合碰撞,最終形成巴西音樂獨特的混血特質。在巴西音樂裡,你能聽到非洲赫米奧拉的繁複節奏,也能聽到葡萄牙詩歌韻律的痕迹,印第安音樂亦蹤迹可尋。最終,這些音樂元素經由吉他這一樂器得到了最完美的诠釋,巴西人往往将吉他視為打擊樂器,凸顯了其音樂文化中的強烈而鮮明的節奏元素。

到18世紀末19世紀初,吉他已經在巴西音樂中占據了極為重要的地位。這一時期的巴西音樂有兩個主要形式:一是摩丁哈(Modinha),即來自葡萄牙的傷感的歌;二是倫杜(Lundu),這是由非洲黑奴帶來的具有強烈節奏的舞蹈。這兩種形式既是藝術音樂,也是街頭音樂,通常以樂器使用來區分:藝術音樂以聲樂和鋼琴演繹,街頭音樂以包括吉他在内的小樂隊來表演。到19世紀晚期,上述的“肖羅”樂隊開始大行其道,吉他以相當重要的角色為人們的華爾茲、波爾卡和探戈伴舞,每年的裡約熱内盧狂歡節,“肖羅”民間音樂家都會聚集到市中心自由演奏。曆史會證明,維拉-羅伯斯将曾經隻能在咖啡館内演奏的“肖羅”音樂提升到前所未有的高度,并在世界上每一個音樂廳中奏響。

似乎是帶着一種曆史責任感和民族使命感,維拉-波羅斯踏上了對他影響深遠的音樂采風之旅。1906年,十九歲的海特爾自籌資金遊曆巴西東北各地。他深入了解了當地民間歌手的演唱風格、诙諧的黑人歌舞曲、帶有舞蹈和歌唱的民間戲劇表演、即興的對歌比賽等等,他記下了3000多首民歌,這成了他日後創作的重要源泉,正如他自己所說:“巴西的地圖是我啟蒙的和聲教科書”。三年後,維拉-羅伯斯二次北上,這一次,他帶着一架留聲機和幾張唱片來到一個與世隔絕的印第安部落,展開了他的音樂實驗。他先放了一段非常協和的音樂,印第安人聽後竟像哀悼死者般地号哭起來;随後,他換了一張從另一個部落中錄來的唱片,他們頓時破涕為笑,一邊狂喜地手舞足蹈, 一邊對着留唱機作出崇拜的姿勢。這段奇特有趣的經曆、原始樸素的人民,以及恢弘而神秘的大自然,對維拉-羅伯斯的音樂審美觀産生了重大影響。

闖蕩江湖回來之後,才華橫溢的維拉-羅伯斯更添自信。1910年,他開始編寫其個人作品,并作為大提琴家進入正軌的管弦樂團工作。三年後,他參與了俄羅斯芭蕾舞團的演出,其中印象派和早期現代派的作品大大刺激了他的創作欲。在和女鋼琴家奎瑪蕾絲(Lucilia Gumaraes)結婚後不久,他開始撰寫樂評,一顆音樂之星正在冉冉升起。

三

維拉-羅伯斯的成名在很大程度上要歸功于美籍波蘭裔著名鋼琴家阿圖爾·魯賓斯坦(Arthur Rubinstein)。1918年初,這位鋼琴家來到裡約熱内盧舉辦獨奏音樂會,兩位手稿收藏人帶他到劇院去和年輕的維拉-羅伯斯會面,當時他正在那裡演奏自己的作品《非洲舞曲》。演出休息時,魯賓斯坦走近維拉-羅伯斯向他表示祝賀,未料竟遭到對方的搶白:“您是技巧大師,不能了解我的音樂。”然而第二天,維拉-羅伯斯卻帶了十二位同行去敲魯賓斯坦的門,興緻勃勃地把自己的作品一首首地演奏給他聽。于是,兩人成為了終生摯友。魯賓斯坦利用自己的獨奏音樂會竭力推廣他的作品,還錄制了一整套的唱片。

維拉-羅勃斯指揮自己的管弦作品集封面

維拉-羅伯斯開始聲名鵲起。1922年,他第一次接受官方約稿,創作了第三交響曲《戰争》,并在同年的巴西獨立日上首演。1923年,他得到政府和慈善家門的資助前往巴黎演奏和出版自己的作品,收到巴黎激進的音樂家們的熱烈歡迎。每到周末,常常有很多知名的藝術家來到他的寓所,一邊聊天一邊分享巴西美食,他坦言:“斯特拉文斯基的《春之祭》是他所接觸到的最偉大的音樂。”四年後,他再赴巴黎,并在歐洲的許多城市舉辦音樂會,指揮不同的樂隊演出自己的作品。在這段時間,維拉-羅伯斯開始赢得了音樂界的國際威望,他是一位在音樂領域中偉大的融合者。

1930年,維拉-羅伯斯應邀回國後,便緻力于改善國民的音樂教育。他深感音樂教育在巴西的尴尬境地,于是制定了一整套學校音樂教學大綱,編輯出版了許多為群衆歌詠和學校教育所用的合唱曲。次年,他組織了一個合唱團,名為“市民訓導”,這個規模巨大的合唱團由聖保羅各個社會階層的近12000人組成。後來,在時任巴西總統瓦戈斯(Getulio Vargas)的支援下,維拉-羅伯斯組織了一個更加龐大的合唱團,它由40000萬名在校學生組成。1942年,維拉-羅伯斯建立了國立合唱音樂學院,他想以此來刺激中國小的音樂教育,提升巴西整個民族的國民音樂素質。

巴西500克魯紮多1987年巴西作曲家維拉·羅伯斯百年誕辰紀念鈔

晚年時期,維拉-羅伯斯受到了同樣是美籍波蘭裔的著名指揮家斯托科夫斯基(Leopold Stokowski)的賞識,并且接受了美國作曲家瓦納·簡森(Werner Janssen)的邀請,于1944年來到了美國,指揮演出他的作品,領取各種獎項、受委托創作新的作品以及和美國的大音樂家合作,晚年的美國經曆使他最終獲得了整個國際樂壇的贊譽。1957年,維拉-羅伯斯年滿70歲,巴西教育文化部宣布該年為“維拉-羅伯斯年”,紐約、巴黎、裡約熱内盧、聖保羅等地都相繼舉辦了官方的慶祝活動。可以說,這是一個人、一位藝術家在世時所能享受到的最高榮譽。

1959年11月17日,維拉-羅伯斯因癌症逝世于裡約熱内盧,享年72歲。

四

維拉-羅伯斯一生共寫下了超過3000首不同題材的音樂作品,創作數量之高産令人咂舌。曾有人問他:“什麼是民間音樂(folklore)?”他的回答大膽而直接:“我就是民間音樂。”随後,他又補充道:“一個真正有創造力的音樂家,能夠從他自己的想象中創造出比民間音樂本身更可靠、更真實的旋律。”的确,他本人在創作中很少直接引用巴西民間旋律,但他的作品卻滲透了巴西民間音樂的氣質,他的個性早已與民族特性融為一體了,這種無形的融合正是維拉-羅伯斯音樂的精神魅力之所在。

當然,洋洋3000多首作品難免良莠不齊,但其中最優秀的作品足以跻身20世紀最偉大的音樂之列,它們包括14首“肖羅”組曲、9首“巴赫風格的巴西組曲”以及17首弦樂四重奏。“肖羅”組曲作于1920-1929年,是14首用不同樂器組合法寫成的獨立樂曲,小至吉他獨奏曲,大到交響樂隊加混聲合唱。在這些樂曲中,維拉-羅伯斯以他獨到的功力,把市民的通俗音樂“肖羅”提升到了藝術音樂的高度,如第三首“啄木鳥”根據帕雷西斯山區印第安人的民歌寫成,描寫了巴西内地土著居民的原始音響世界,這與其北遊采風的經曆密不可分。第五首“巴西的靈魂”綜合了巴西民族特性的各個側面,尤其是中間部分出現了兩個對比性的主題,一個明朗而富于朝氣,另一個是節奏沉重的土風舞(folk dance),前者象征了年輕的巴西民族,後者則強調了巴西民族中印第安人和黑人的因素。

第十首是著名的“破碎的心”,它概括地展現了面對宏偉的大自然時的感受,因其高度的現代技巧和強烈的藝術感染力,成為這一組曲的代表作。尤其值得一提的是它的配器,維拉-羅伯斯在此動用了一個大型管弦樂團和一個混聲合唱團,并采用了很多高超而特殊的技法:如樂器在幾個八度的範圍内進行重複;不同族類的樂器一起演奏一個和弦中不同的和弦音;在極高或極低的音區内模仿主題的片段等等,使該作品成為将地方音樂元素與現代作曲技巧最完美融合的典範。在對該樂曲的簡介中,作曲家這樣寫道:“這部作品表現了一個文明人對莽莽荒原的反應以及他面對亞馬遜流域、面對馬托·格羅索州及巴拉河兩岸的土地的沉思冥想。……巴西人的心髒同巴西的土地在同聲搏動。”

“巴赫風格的巴西組曲”作于1930-1945年,維拉-羅伯斯堅信巴赫音樂與巴西民間音樂之間有一種天然的姻親關系。例如,在巴西的民間音樂中,每一器樂聲部都有引人注目的自主性和獨立性,這能使人很容易地聯想起巴赫的複調音樂。出于這一信念,他大膽地把巴赫特有的旋法、複調織體和節奏律動等與巴西的民間因素揉合在一起,創造出了這些别出心裁的音樂。其中每一樂章都有兩個名稱:一個是歐洲巴洛克時代的,另一個是巴西本土的。例如前奏曲-愛姆勃拉德(一種诙諧的民間歌舞曲)、基格舞曲-巴西内地的方陣舞、托卡塔-音樂比賽、賦格曲-交談。可以說,維拉-羅伯斯利用巴西民族音樂素材将巴赫的複調思維擴充到了更高的層次,使民間音樂旋律在其中展開,最終呈現出了兼具了古典性、民族性、現代性多元風格特征融合的現代音樂作品典範。

五

一般而言,“肖羅”組曲和“巴赫風格的巴西組曲”被公認為維拉-羅伯斯的代表作。但事實上,前後創作了42年之久的17首弦樂四重奏也是他音樂寶庫中最有價值的作品之一,同時也是20世紀弦樂四重奏作品中的佼佼者,有音樂學者将它們譽為“巴托克、肖斯塔科維奇之外的四重奏寶藏”。而終其一生,維拉-羅伯斯都在探索和開拓這一音樂形式,直到去世那一年,他仍然在構思他的第十八号弦樂四重奏,一如海頓和貝多芬在這一領域的創作曆程。

維拉-羅勃斯弦樂四重奏全集封面

對于這一體裁,維拉-羅伯斯曾經表示自己的偶像是海頓。但事實上,無論是外在形式還是内在精神,他的作品與古典風格始終相去甚遠。他經常講四重奏曲式丢在一旁,直接用巴西的民間音樂代替回旋曲,是以其弦樂四重奏也有了五彩斑斓的音色,像桑巴舞一般的跳躍颠簸,恐怕這是那些寒帶地區作曲家所不能及的。是以,維拉-羅伯斯的弦樂四重奏,既不像海頓那樣的旋律優美,也不像貝多芬的具有哲學意味,更不像老肖這般孤獨的内省,他的四重奏作品風格更加雜糅與多元,既有南美文化的外向火辣,也有歐洲文化的精緻内斂,猶如南美洲的探戈舞曲那般充滿着的頓挫和張力。

如果說《巴赫風格的巴西組曲》像是巴西東部寬廣逶迤的海岸線的寫照,那麼以堅實大提琴作為支柱(别忘了維拉-羅伯斯學的第一件樂器就是大提琴)的三把提琴就更能呈現巴西西部靠近安第斯山脈的、複雜多變的生态系統和旖旎風光。而順着它們,聽者完全可以就勢接納阿根廷的希納斯特拉(Alberto Ginastera)或墨西哥的瑞維塔斯(Silverstre Revueltas)等一批相對陌生的南美作曲家。和他的其他類型作品一樣,維拉-羅伯斯也強調沖突和極端素材的對比,但卻不像老肖或巴托克那樣酸酸澀澀,他的和聲終止大多明快爽朗,即便是被音樂學家稱作最深奧、稠密的第九弦樂四重奏也都在一個三連音動機之上、以帕格尼尼式的“無窮動”(moto perpetuo)寫法展開的。就筆者的聆聽感受而言,這些四重奏的可聽性要好于老肖和巴托克的作品。

聆聽維拉-羅伯斯的弦樂四重奏時,我經常會想到台灣樂評人劉漢盛先生的一段話:“在Astor Piazolla的Tango之外,我想Villa-Lobos這些弦樂四重奏該是南美音樂最為豐美的寶藏之一,就像亞馬遜雨林一樣。唯一不同的是,這音樂絕對值得深入開發,它也不會被人類破壞或被曆史淘汰。”作為現代巴西音樂乃至文化的傑出代表,維拉-羅伯斯的名聲或許遠不及球王貝利和名模吉賽爾·邦辰(Gisele Bündchen),但時間終将證明一切,他會像基督山頂的聖象那樣永遠屹立在人類音樂的聖殿之中,等候着一代又一代的樂迷去傾聽他創造的那些五彩斑斓的美妙音符。