"好牛,模範牛,忠實的牛,這是我的目标,是我的人生觀,"他在日記中寫道。

"水源,愛樹根,貧窮的中農戶對小麥記憶猶新。我們的生活是多麼美好,麥鑫是我們的企業家。"70多年後,麥心鎮人唱着歌紀念麥鑫時,心情特别喜怒無常。

作者:新華社《每日電訊報》記者 張紅河、魏維宇、何淑軒

麥新鎮、麥鑫村、麥鑫中心學校...在内蒙古自治區通遼市開魯縣,有許多地名叫"麥鑫"。

誰是馬克辛?

他是一位"革命音樂家",創作了《大刀》等抗日救援歌曲,并用他的歌曲向侵略者猛烈反擊。

他是開魯縣口中的群衆的"老小麥",和村民們合二為一,一度将氈帽一分為二,一半給自己,一半頂給村民;

他是"為人民做'好牛'"的共産黨員,為群衆吃苦耐勞,不怕犧牲,曾經說過"為人民解放棄頭,這是最光榮的"。

麥克辛貝已經去世74年了,許多關于他的感人故事仍然在人們中口口相傳。

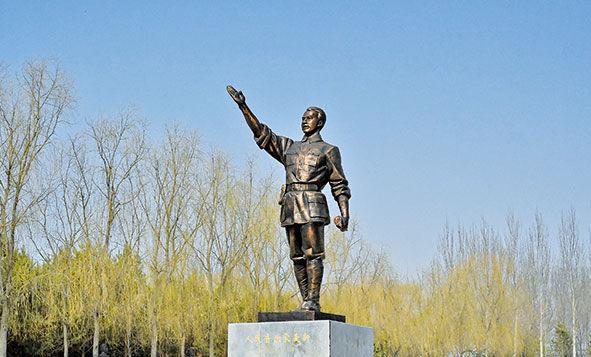

開魯縣麥鑫紀念廣場的麥鑫銅像。照片由新華社《每日電訊報》記者何淑軒拍攝

音樂是武器,是号角

"大刀砍掉了魔鬼的頭......"溫柔的歌聲唱出激情澎湃的旋律。在開魯縣麥心鎮中心學校二年級二年級的教室裡,團隊輔導員李明軒正在教孩子們唱《大刀歌》。

"你知道麥克斯是誰嗎?"李問。

"他寫了《大刀》。"他創辦了我們的學校。"他是共産黨員。孩子們争先恐後地回答。

麥鑫犧牲了74年,卻離今天的孩子們不遠了,他的故事還在開魯縣代代相傳。

1914年12月,麥鑫出生于上海。11歲時,他的父親去世了,依靠母親的縫紉和洗滌為生。918事件爆發後,17歲的麥鑫在衆多愛國進步人士的影響下,參加了抗日救援運動,并先後參加了上海"人民歌唱節""業餘合唱團"等團體的組織,與音樂人孟波一起編輯出版了《流行歌曲》雜志。

在20世紀30年代上海轟轟烈烈的救援歌曲運動的影響下,麥鑫創作了許多進步歌曲,他以音樂為武器,熱情地傳播救援歌曲,用革命音樂振奮中間的人民。

1936年12月9日,在"救國總會"的機關刊物《救援情報》中,一條資訊引人注目:目前,救援音樂在各個角落都是通用的,我們向每一位救援同志推薦這樣一首細緻、好聽的歌曲集《流行歌曲》,賣價在海角。

為了出版《大衆之歌》,麥鑫和孟波度過了無數個不眠之夜。

1936年,在進步文化集中的上海,成立了許多反日救援歌唱團體,以"業餘合唱團"為代表。在音樂家陸偉、星海的召喚下,歌唱團成立了聯盟,麥鑫、孟波擔任總指揮,把衆多團體散落的歌曲彙聚在一起,作為邁鑫面前的首要任務。

"這篇文章給了我很大的啟發,說流行歌曲是大衆思想的聲音。當時,麥鑫拿出一篇名為《什麼是流行歌曲》的文章,提出用《流行歌曲》作為歌曲集的标題。

在大約兩個月的時間裡,麥鑫和孟波收集了87首進步歌曲,因為高壓形勢下的"白色恐怖",麥鑫跑遍了上海幾乎所有的印刷廠,隻在虹口蒂巴橋附近找到了一家小工廠,願意印制這首激進的革命歌曲集。因為勞工們不懂作文,麥鑫和孟波和勞工們通宵排版。孟波多年後回憶道:"麥鑫就像一個大病,兩隻眼睛都凹陷了。"

1936年11月底,《不想當奴隸的人》的封面終于出版了。麥鑫與許多進步的音樂家一起,通過這首歌集向整個中國發出了反日救贖的呐喊。

1937年,七七事件爆發,見了報道的小麥新心,情緒激動,用筆寫下了中國大地的聲音《大刀歌》。這首歌是對第29軍刀隊在保衛西風口長城的戰鬥中勇敢地殺死敵人的事迹的緻敬,激勵了無數中國兒童應對抗日戰争,抵抗外來的侮辱。

1937年8月8日,救國歌舞會在上海文廟成立,成千上萬的人自發地唱起了《刀》。"國武兄弟的日子,抗日戰争的日子到了!"抗日戰争的那一天到了..."中華民族在抗日戰争的歲月裡發出了最強的旗幟之聲,經曆了世紀的滄桑,像洪鐘一樣回蕩,至今萦繞在耳邊。

"麥克辛這個黨員,夠了!"

當我們提到"革命音樂家"麥鑫時,我們想到的是他對黨的忠誠,他對群衆的服務,以及他感染了幾代人的犧牲勇氣。住在麥心鎮麥心村的王義庭,年輕時曾與麥鑫有過接觸,雖然已經87歲了,但他卻講述了麥鑫精神的故事,滔滔不絕。他說,麥鑫犧牲後,經常聽村裡的大人物說:"麥鑫這個黨員,真的夠了!"

開魯縣麥心村村民王一庭講述了麥鑫的故事(照片拍攝于3月4日)。

麥昕一心想着共産黨。20世紀30年代,麥鑫組織的"人民歌俱樂部"不斷發展壯大,引起了中國共産黨地下黨員、音樂家魯偉的注意。一天,陸偉來到"人民歌唱會"排練現場,與麥鑫、孟波等人聊起了中國新音樂的未來方向,他講到了民族解放和革命理想,給麥鑫留下了深刻的印象。在陸偉的推薦下,麥鑫加入了由中國共産黨上司的"中國左翼戲劇家聯盟"發展起來的"業餘合唱團",并經常與星海、何綠甯、沙美伊等進步音樂家互動,使麥新視野更加開放,使命更加強大。

1937年,他加入了錢義石率領的第8大隊野戰隊,随軍一線。在離開上海前夕,音樂家孫申和張恒找到了麥鑫,向他介紹了中國共産黨的革命思想和理想,堅定了他的革命信念。"1937年9月25日,完全确立了我作為無産階級先鋒隊成員的道路,"麥克辛在日記中寫道。"

1938年1月,外勤隊來到浙江省江山市工作,在服務隊黨支部書記劉天福同志的介紹下,麥鑫正式加入中國共産黨。

後來,在周恩來等人介紹後,麥鑫來到延安革命聖地,擔任魯迅藝術學院黨支部書記,參加了大規模的生産運動、清理運動和延安文藝座談會。來到延安的麥鑫,完全釋放了自己的創作熱情,創作了大量貼近群衆制作和生活的音樂作品,如《春耕歌》《保衛邊疆》《毛澤東之歌》《紅梅》《志丹嶺》。

抗戰勝利後,魯迅美術學院的同志們分批出發到華北和東北,為剛剛從敵人手中解放出來的人民做文化教育工作。麥鑫來到東北時,組織想讓他留在城裡工作,但他堅持在最困難、最複雜的戰鬥前線工作。

1946年初,麥鑫來到土匪瞨害嚴重的開魯縣工作,組織群衆進行土地改革。同年10月,開路縣再次淪陷,随後麥克辛擔任"長江騎兵團"五隊幹部中隊教官,與敵軍在草原上進行遊擊戰。

東北寒骨寒意寒,騎兵團團長陸明仁考慮到麥鑫瘦弱的身體和來自南方,擔心自己抵不住北方的寒冷,他的皮衣給麥鑫。誰知道新一輪的麥子把皮衣送給戰友葛連生。"我說他不冷,讓他穿,他說他很年輕,不怕凍。吉安森後來回憶道。

加入騎兵團後,不會騎馬的麥鑫非常苦惱。他在日記中寫道:"我們上海人很少看到馬,不知怎的,我騎在馬背上頭暈目眩,仿佛在驅雲。"

為了适應騎馬打架,麥鑫決心要學會騎馬。然而,上馬對麥鑫來說很難,有人建議他應該在斜坡上踩到馬,安迪·麥金提安說,騎馬是為了戰争,他必須去任何地方。McXinh讓他的警衛教自己騎馬,并強迫自己克服頭暈。經過幾天的反複訓練,麥鑫在日記中寫道:"騎術比以前先進一點......隻要次數多,熟悉,觸摸規律,獲得經驗是好做的。

經過整整一個冬天的遊擊鬥争,1947年2月,開路縣第二次解放。麥鑫擔任中共開路縣委宣傳部長、組織部部長,在五個最複雜的地區進行土地改革,組織春耕生産。

當時13歲的王義庭第一次在龐大的人群中見到了"麥部長"。"他看起來不像一個幹部,他穿得像我們。王義庭老人回憶說,"麥鑫到村裡,很少開大會,都是到村口的大柳樹下教大家唱歌,歌聲有怎麼革命,怎麼分田,他也經常到田頭幫人犁地,教大家紡線, 磨豆腐。"

1947年6月6日清晨,麥鑫前往開魯縣委開會,會後為了盡快落實會議訓示,沒有時間吃飯,立即傳回工作區域。在前往強盜襲擊的路上,麥鑫身體四槍相救,享年33歲。

開魯州麥心殉難遺址(3月3日圖)。

6月8日,開路縣為麥鑫舉行了追悼會,許多人前來送麥鑫的最後一次行程。在追悼會上,一位女士帶來了一卷新織的紗線,是小麥新教她紡紗線;

"麥鑫用這首歌來教導群衆,群衆用這首歌來想念麥鑫。多年緻力于收集麥鑫相關史料的曆史研究者方剛說,追悼會上唱了兩首慰問歌,分别是《馬真英雄》和《麥鑫為老百姓獻祭》,這是麥鑫獻祭後一兩天内群衆自發創作的, 并很快蔓延到整個開魯的土地上。

"麥鑫是一頭沒有尾巴的牛!"

王一亭老人經常給村裡的年輕人講麥鑫的故事,講得最多的是"半氈帽"的故事。

早春,天還涼,麥鑫去萬法永村的大柳樹下教村民唱歌。他看到一個村民光着頭瓜,冷得發抖,麥鑫說他可以把他的一頂氈帽變成兩頂。

"麥鑫掏出氈帽裡面,整個氈帽就像一個長長的西瓜。王一庭邊比劃着劃着說,"咔哒一聲,麥鑫用剪刀從中間劈成兩半,一半氈帽給村民,一半上左給自己。

73歲的肖連峰經常聽父親蕭光清講半毛氈帽的故事。蕭光清一直小心翼翼地放着一個裝着半色舊氈帽的盒子。

"麥鑫看到父親沒有帽子,耳朵上有凍傷,就摘下氈帽送給父親。蕭連峰回憶道:"我父親什麼也沒說,麥鑫找剪刀把氈帽和皮切成兩半,裡面給了我父親。"

"(McXin)穿着白灰色的制服,藍灰色的褲子和灰褐色的氈帽。肖光清在1987年與麥鑫的第一次會面時寫道:"他說姓麥子,大麥麥麥小麥,同志們都很好奇,姓麥子,群衆很高興八路軍不得不依靠。"

在麥鑫的影響下,蕭光清的弟弟蕭光珠報名參軍。出發前,蕭光清給了弟弟一頂半毛氈帽,讓他要像麥鑫一樣。蕭光珠帶着這半氈帽,參加了遼沈戰役、反美援朝等100多場大大小小的戰役。20世紀80年代,肖光珠帶着半氈帽回家。當時處于晚年的小光清,把半頂氈帽和一張麥鑫的照片放在一個盒子裡珍藏,經常用半氈帽的故事教育孩子。

如今已經過去了三十多年,蕭光清老人已經去世,半氈帽幾招後都消失了,但"半氈帽"的故事還在開魯縣人家。

"麥克羅伊曾經說過,'我不能與人群不同。"他總是把自己最好的東西給百姓,"開綠縣邁心紀念館傳教部主任張偉說。

"好牛,模範牛,忠實的牛,這是我的目标,是我的人生觀,"他在日記中寫道。

20世紀70年代,通遼師範學院的師生深入開魯,采訪與麥鑫接觸過的幹部群衆,收集了許多關于麥鑫的感人故事。

在開魯縣教群衆紡紗期間,麥鑫遇到了村民趙阿姨。趙阿姨的婆婆和丈夫因為沒能熬過難關而去世,留下了她和兩個年幼的孩子。從前沒有土地吃吃、吃菜的日子,趙阿姨都過來了,但自從發放了土地證後,她一直皺着眉頭:沒有牛,婆婆也沒把力氣,這六畝土地可以種嗎?

麥鑫得知情況後,專程去了趙阿姨家,說從别人家裡借牛,兩天後就把趙阿姨拉到地上犁地。過了幾天,地面上還是看不到牛的動靜,趙阿姨晚上傷心睡着了,睡在女兒旁邊的草看着眼睛,記在心裡。

天黑後,草起身撿起鋤頭來到自己的土地上,想擔心母親,沒想到看到讓她記住了深邃的畫面。三個人影子在自己的陸地上來回穿梭,近距離一看就是麥鑫、劉區書和肖光青。小光青幫忙犁地,麥鑫和劉區書像牛一樣拉着布景。小草跑到地上,也苦惱動着說:"休息一下,把一夜累了。蕭光清在一旁說:"一晚上可以翻這麼多地方,麥部長帶我們去上班好幾天,像一頭沒有尾巴的牛!"

凱魯縣麥鑫紀念館的麥鑫蠟像修複(左)。

麥鑫等共産黨員獻身于人民,與當地人民結下了深厚的友誼。1946年10月26日,在新使團被迫撤退後,當地人民堅持與反動派的鬥争,冒着生命危險營救八路軍士兵。

在1947年一篇題為《開魯遊擊報》的文章中,麥先生寫道,當團傳回他曾經工作的屯子時,人們"有很長一段時間團聚,感到悲傷和快樂"。張×把我拉到别人家,指着地上的一個年輕人說:"我家這兩個月,藏着這個八色号......""中央"來了三次,人們的衣服都被剝光了...大家開會,來找的時候,都不得不異口同聲地說'這是老張家的次子張金明,因為到南沙宣親戚胡家買堿,遇見中央軍,當時八路受傷。"之後,整個屯家各出一場食物大戰,到開路城換錢的時候,買了紅傷藥回來治療。"

"做人民的'好牛'"

"改革你的思想,提高自己。

"向騾牛鞠躬,我們必須為人民造一頭'好牛'。

......

麥金太裡不同時期的日記副本在開魯縣的麥心紀念館展出。前來參觀的幹部群衆在展闆前流淌,細讀麥鑫寫的文字,記錄着一個共産黨員在字裡行間的第一個思想和使命。

為了做"好牛",麥鑫一直在學習。

離開延安後不久,麥先生在去解放區上班的路上寫道:"我現在對一切感興趣,一切,願意學習,願意成為一名國小生。"

來到東北工作後,為了融入普通人的生活,麥鑫和當地人學會了唱歌跳舞。"唱歌時,我們也加入了跳,跳得不好,很慚愧,後來才知道。歌唱真的是人民的舞蹈!"

在路上,麥鑫給自己下了一個學習計劃:"金融問題,毛澤東選集,《兩個政策》《中國通史》,一本書要讀,不遠處,至少要讀兩本書。

在談到在東北的工作時,麥鑫說:"到東北我有理想,做好地方工作,學習黨的政策,提高作風,學習東北,學習俄語,如果有必要掌握一項專業技術,做好事業。"

為了做一頭"好牛",麥鑫經常在日記中自我批評。

"想想過去八年的天真、急躁、缺乏政治警惕......如麻煩,往往不寒而栗。"未來,我們應該:多和老百姓談,多記住群衆的處境......向現實、從社會、從農民、從群衆中學習。"

看到優秀的革命同志,麥新昌催促自己去看他們,"宋班長和藹可親,有愛心,處理事情複雜而穩重,我們要向這些具體的人、具體的事情學習。"這些天我和楊同志的談話很感動。他具有25000裡長征老幹部的優秀素質......我自己的聚會并不短,九年零七天。但從鍛煉的角度來看,他們小小的資産階級意識轉化是不夠的......"

為了做一頭"好牛",麥鑫總是忘記自己的工作。

音樂家陸炜在悼詞中提到,為了友善他做群衆工作,他摘下了近視眼鏡,即使孩子生病了,也從不忘記手頭的工作,始終把群衆的利益放在第一位。

孩子病死後,麥心忍受悲痛,投身于工作,在日記中寫道:"有一天真的沒有個人計劃,個人主義成分絲毫不,這足以成就一個好的布爾什維克!""

我一頁一頁地讀了麥克辛的日記,發現他日記中的大多數參考資料即使在他生病期間仍然有效。1946年9月5日,麥克辛在日記中提到自己發燒嚴重,第二天他寫道:"早上上床吃飯不好,人感覺不舒服,睡得很晚。"

為了做"好牛",麥鑫努力思考,努力創新。

他是麥金納的新精神導師和音樂榜樣,麥金納寫了幾篇文章來紀念他。1942年6月,在他犧牲七周年之際,麥鑫在《民族音樂》上發表了《耳朵的群衆之歌》,"我們從耳朵身上學到的,是了解了他現實的創作方法,以及他的創作國有化、大衆化的方向,以應用于我們自己的創作。"

1946年7月,為了推進土地改革工作,麥鑫結合當地人民的真實故事,用東北民間流行的"句雙"國歌曲調,寫成"農聯之歌"。他把這首歌帶到貧民會議試唱,當時唱的是"窮人是窮人,為什麼是窮人?"把糧食放回東邊,吃東西也五點好處,"一位師傅親切地喊道:"老麥子,你真心唱出了我們窮人的心。"因為曲調熟悉,歌詞真摯,《農場俱樂部之歌》在開陸縣代代歌唱。74年後,87歲的王毅庭唱起了《農社之歌》,音色依然高昂。

為了做"善牛",麥鑫信念堅定,為革命理想而死。

據他的新婚妻子程美一生說,離開延安去工作區遊行後,麥鑫說:"又一個偉大的時代已經到來,我隻有31歲,抗日前從事了兩年的音樂工作,抗日戰争搞了八年,再過十年或者20年,那時我才50歲。傻瓜搬山了,我這個野心不改!"

"要更勤奮,更樂于受苦,革命不怕麻煩,革命就是受苦,"他在遊擊戰期間的日記中寫道。

1946年12月1日,他在日記中寫着要當"好牛",同時也寫下了為革命無所畏懼地犧牲的決心:"為了黨的生存,為了人民的解放,放棄自己的頭腦,是最光榮的......所有辛苦難熬的咬牙切齒地熬過去,克服,充其量是犧牲,但也怕什麼艱辛。"

麥金特蘭的夢想在梅西百貨成真

開陸縣人還是忘不了麥鑫,因為麥鑫在這片土地上汗水、鮮血,也因為歐展的信仰堅定、拼搏的精神還在這片土地上流傳下來。

麥鑫曾經摸過年幼的王一亭的腦袋,說道:"你們這些小姑娘會在兒童團裡,一切都會前進。後來,王一婷不僅加入了少年團,還入黨,先後擔任過生産班組長、村黨支部書記。

王一亭當時是生産班組長,班組的糧食産量隻有一百斤,每年要吃回市場的糧食。當船長時,他帶領大家控制鹽堿地,修繕運河,從事生産,糧食産量達到400斤。"黨員應該時刻為群衆着想,和他們一起工作,就像麥先生所做的那樣。這位年近50歲的黨員說。

王毅婷的孫子王瑞燕在麥新鎮中心學校(前身為光明學校,由麥鑫創辦)讀二年級。麥鑫去開魯工作後,發現孩子們普遍是文盲,在當地創辦了第一所學校。"我以前聽爺爺講麥鑫的故事,他帶我去為麥鑫掃墓。"王瑞岩說。

70多年前,蕭光清一家就住在一個漏水的馬架房子裡,他的小弟弟在冬天沒有衣服幾乎凍死了。如今,肖連峰和兒子肖立軍正住着寬敞明亮的磚房,全家養牛60多頭,種了20多畝玉米,年收入數萬元。

麥鑫在他的歌曲中期待窮人的轉變的日子現在已經成為現實。麥鑫工作的開魯縣五個區更名為麥新鎮,鎮内1008戶貧困戶全部脫貧。

2021年,麥新鎮黨委榮獲"全國脫貧先進集體"稱号。"水源,愛樹根,貧窮的中農戶對小麥記憶猶新。我們的生活是多麼美好,麥鑫是我們的企業家。"70多年後,麥心鎮人唱着歌紀念麥鑫時,心情特别喜怒無常。