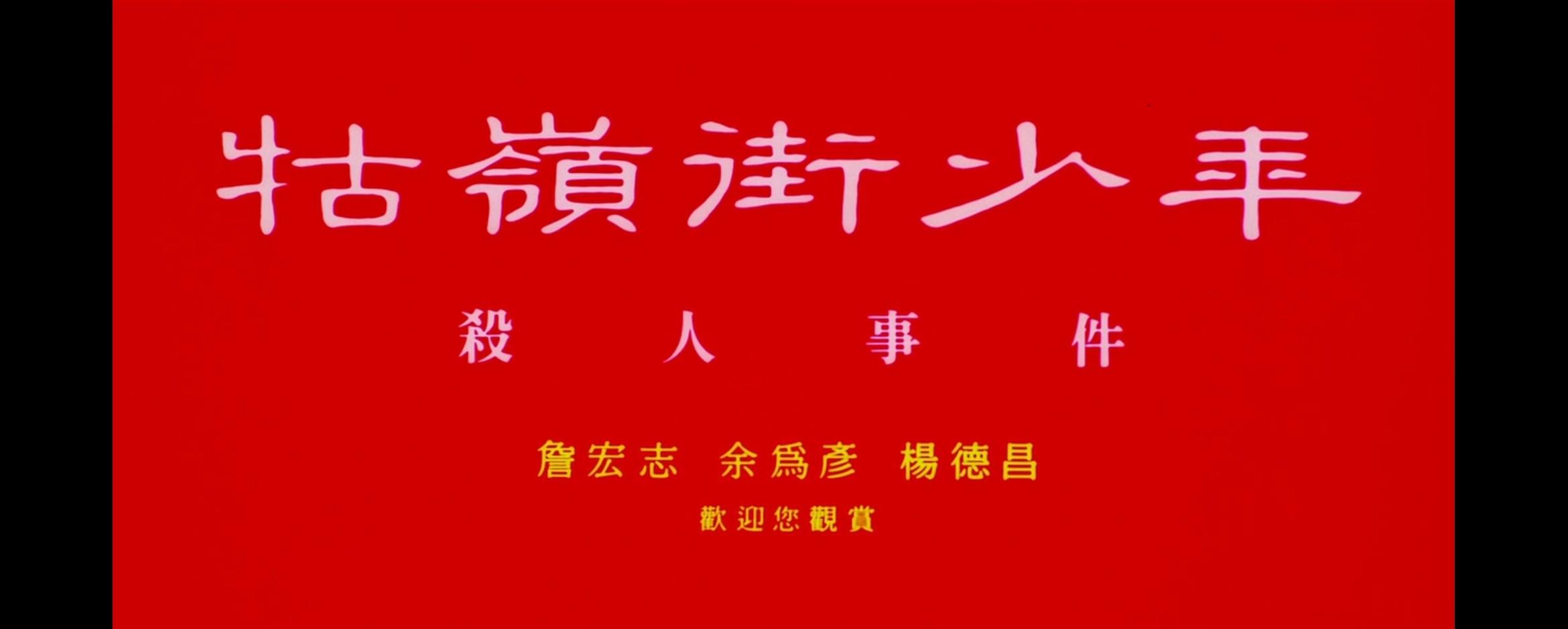

導讀:電影《牯嶺街少年殺人事件》改編自真人真事,故事原型是國民黨當局遷台後的第一宗少年殺人案。影片講述小四(張震飾,片中大名也叫張震)結識小明(楊靜怡飾)後,生活交際圈子慢慢産生了重大變化,後來在友情、愛情和家庭的多重沖突壓力下失去自我控制,走上了殺人犯罪的道路。該片獲得了包括金馬獎,東京國際電影節在内的多個國内外電影節獎項。

《牯嶺街少年殺人事件》的電影語言十分豐富且運用巧妙,母題為其中一種。電影母題是指在影片中系統地重複出現的技巧、物體或主題意念,但不易引起注意。其象征意義是不可顯露的及離不開上下文。

《牯嶺街少年殺人事件》中頻繁出現的手電筒,為影片的母題之一。通過手電筒這一電影母題的象征意義的解讀,我們能更深刻地了解少年小四是如何一步一步走上犯罪之路的。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">手電筒的出場</h1>

小四在讀的建國中學門口是一個室内的拍戲片場。小四經常一個人或結伴去片場玩耍,躲在高處偷看女演員換衣服什麼的。

有一次不小心被片場的人逮到了,好朋友兼同班同學的“小貓王”王茂(以下人名均為片中角色名字)沒有一個人跑掉而是折回來“解救”了小四,小四離開時順走了片場的手電筒。

此時的小四還是一個乖乖學生,雖然剛上到初二,但家裡早早地就盼着他考上一所好大學。小四周圍有兩個對抗着的小團體幫派——“小公園”和“217(讀作兩幺拐)”,小四沒有參與其中任何一個。到片場玩耍,是小四為數不多的課外娛樂之一。

小四拿到手電筒後,結識了小明,也開始深入一步接觸校外的小團體幫派。

手電筒的出現,預示着小四活動圈子的向外擴充。手電筒就像未知世界裡的一束光源,領着小四去探索去發現新的事物,這是手電筒前期在小四身上發生的作用。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">手電筒的伴随</h1>

小四經常把手電筒放在書包裡或者别在腰間,除了王茂借用幾次,其餘時間裡手電筒都在小四身邊。

小四帶着手電筒踏入了新的活動圈子,踏足“新世界”。小四發現這個“新世界”裡有很多倒黴的人,很多不公平的事。手電筒陪伴着小四經曆了這些,見證了小四在生活和心理上的重大變化。

一、滑頭逃不過這一天

滑頭是小公園的人,和小四是同班同學。滑頭說小四把他在國校約會女生的事情亂講,在一次課堂測驗就找茬來了,他要抄小四的試卷。滑頭沒能如願,考試結束後推了小四一把,小四的臉擦破了。本來小四當場就要反抗的,因為訓導處的老師看到了,小四停止了動作。

回家後,小四在自己睡覺的地方借着手電筒的光寫下了“滑頭逃不過這一天”這句話。

小四睡覺的地方是櫃子式的,上下兩層,二哥睡上面,有拉門。這個地方是狹窄壓抑的,拉上門封閉起來光線就不足,小四需要借助手電筒的光。在接下來很長一段時間裡,小四都需要這道光。

二、哈尼是不是你殺的

哈尼是小明的男朋友,也是“小公園”的老大。哈尼之前殺死了“217”的前老大紅毛到台南逃亡了一段時間,回來台北不久後就被“217”的現老大山東推倒在行駛的汽車下,死了。

在一個台風天,小四跟着“小公園”一衆去找“217”的人複仇,山東被砍倒外地。小四沒有直接參與砍人,他被叫去守後門了。事後小四找到奄奄一息的山東,質問山東是不是他殺的哈尼。

這時的小四是一手拿着手電筒,一手拿着短刀的。這預示着與手電筒抗衡的力量——短刀開始在小四身上發生作用。

圖中下半部分光線強的3個亮點從上往下為:手電筒,短刀,山東拿着的菜刀

小四之是以會為哈尼鳴不平,是因為他跟哈尼很像,他把哈尼當偶像。同時,小四喜歡小明,他想代替哈尼在小明心中的位置。

三、你這樣會被别人瞧不起的

因為環境和身份,小明極度缺乏安全感,是以小明不停地更換靠得住的戶頭,就是在一段時間裡,誰更有“實力”小明就跟誰。這個“實力派”是“江山代有才人出”的,是以小明也在不停地換着人跟。

小四和小明好上之後,小四了解了小明的這些事情,小四不想别人看不起小明,是以小四想改變小明。

在這個過程裡,小明說起她的故事,她和哈尼的故事,手電筒和小四都是見證者。

到最後,小四發現自己改變不了小明,小明還和自己的好朋友小馬好上了。不僅如此,影片中另一個重要的女性人物——小翠,小四也改變不了。

另外,家裡也出現了重大變故,父親被政治審查,在公家機關的工作保不住了。兩次叫家長父親對待小四截然不同的态度就是最明顯的對比。倒黴的人和事已經滲透到小四生活中的每一個角落。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">手電筒被取代</h1>

不知不覺中,“新世界”的一切糟糕事物腐蝕并擊潰了小四的内心世界。而這一切,是手電筒帶着小四去發現了。

到了後期,手電筒寓意着小四心裡唯一的弱小的光。殊不知,手電筒的替代物——短刀早已出現。到最後,短刀會扼殺掉小四心中這唯一的微光。

在質問山東那次,小四是帶着手電筒和短刀一起出現的。其實,短刀很早就出場了。諷刺的是,王茂就是用小四的手電筒找到的短刀。這個情節設定是有象征意義的,預示着光明和黑暗兩種力量會在小四心中作鬥争,就看哪一方最後取勝了。

隻可惜這束光還是太弱小了,它照不亮小四看到的這個糟糕黑暗的世界。在這樣的世界裡行走,一束手電筒的光實在是微不足道,它照不亮前路,小四迷路了。

小四把手電筒丢棄在了片場,手電筒回到了原來的地方,可是小四卻回不到原點了。

小四去王茂家裡拿了那把短刀去找小馬。小四已經動了殺心。沒想到的是,小四沒有堵到小馬,卻碰到了小明。

這個時候,小明成了小四心裡唯一的光唯一的希望。小四改變不了這個世界,可是他希望能改變自己踏入這個世界的根源,那就是小明。小四遭遇的變故幾乎都是因為結識小明,喜歡小明才發生的。如果源頭得到改變,那這個世界應該也會和好如初吧。

現實卻扯斷了小四最後一根救命稻草,小明對小四要改變她的想法嗤之以鼻。

小明對小四說:“你的意思是要幫助我來改變我是不是?你怎麼跟别人一樣啊,我看錯你了……我就跟這個世界一樣,這個世界是不會變的……”

小四聽到這段話後内心世界徹底崩塌了,既然改變不了這個源頭,那就毀掉它徹底結束這一切吧。小四拿着手中的短刀捅向了小明,他喜歡的小明。

故事的最後,小明身亡。小四入獄,初審判處死刑,由于這是國民黨政府遷台後第一宗未成年少年殺人案件,在各界紛争異議後改判有期徒刑15年。

小結。

電影《牯嶺街少年殺人事件》時長接近4個小時,我看過3遍,每一次看完後都有世界崩塌的感覺。

按照電影作品本身來說,《牯嶺街少年殺人事件》完成度很高,全片細節很多,電影手法技巧運用娴熟。手電筒隻是母題的一種,物體類的母題影片中還有一個比較突出的——收音機。

楊德昌導演的這部作品,是溫水煮青蛙式,全片沒有過激處理。他有足夠的耐心進行劇情鋪墊,把這種壓抑的氣氛渲染到極緻,蓄力一擊,讓人猝不及防,直擊内心。