#2021頭條帶你看河北##2021我為河北文旅代言##2021就看國際莊##河北文旅看圖識景#

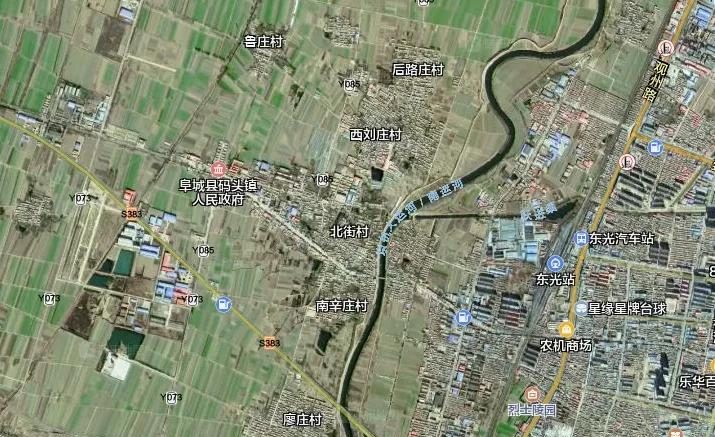

一座雙曲拱橋淩空飛架南運河上,橋的西岸是著名的阜城縣碼頭鎮,也叫碼頭街,橋的東岸是滄州市東光縣東光鎮的碼頭村。碼頭街是當年大運河沿岸30個繁華碼頭之一,“看碼頭,好氣派,千舟競發揚帆來”“工商如雲屯,行舟共曳車。漕儲日夜飛,兩岸聞喧嘩”,即是當年場景的生動寫照。

曆史上這一代原屬東光縣管轄。據《東光縣志》記載,此處為太仆寺行台故址,兼有馬地、馬廠、馬頭諸名。因河間曾為“太仆寺養馬處”,故而得名“馬頭”。又因該鎮地處運河左岸,有船舶停靠,“馬頭”遂改為“碼頭”。後來因有東光縣王家、馬家等名門望族從河東搬遷至河西,逐漸發展形成了一個較大的居民聚集區,日漸興盛,尤以經營藥材和“大米洋面”而馳名。商賈廣修店鋪,形成了北街、西街、南場。一些商人也由運河南下北上,買進賣出,碼頭逐漸發展成為輻射周圍幾十裡甚至上百裡的商埠。運河西畔有一條順河街,兩側商号林立,每逢農曆一、六碼頭大集,各地商客雲集,集市設有菜、糧食、牲口、百貨、估衣、肉、吃食等市面,周邊東光、泊鎮、連鎮、崔廟都到這裡趕集交易,生意火爆,熱鬧非凡。

碼頭橋東就是現在的滄州市東光縣城。據清光緒十二年《東光縣志》記載,碼頭渡是東光“衛河六渡”之一,“在縣西三裡,下臨衛河,又西南二十裡為連窩鎮,與縣北二十裡之夏口鎮皆衛河所經水陸交沖,商旅辏集”;在清乾隆五年東光邑令陳上朋為碼頭橋撰《重修壘道碑記》中,有這樣一段描述:“自西郭門至南運河長亘四裡許,為赴省要沖,錢糧起解由于斯,商賈貿易由于斯,汗雨帷雲,趾錯肩摩。”由于獨特的地理位置和人流、物流的聚集,碼頭形成古鎮不容置疑。

碼頭除了商業上的碼頭之外,還有政府設定的行政機構,即關卡,主要對來往的船隻貨物登記、檢查、收取稅銀等。《阜城縣志》中有關碼頭運河關卡遺址的記述:“位于碼頭鎮碼頭東20米碼頭大橋北側大運河河底部”“出土的有隋至明清的錢币、銅鏡、佛像、香爐,還有青瓷碗、盤、罐、瓶等文物”“該遺址内涵較豐富”。由各時代文字記載到出土實物的印證,不難推測出碼頭經濟的繁榮景象。

曆史記載,清鹹豐五年(1855年),黃河大汛,“巨浪翻騰,直撲堤頂”。此後黃河多次改道,嚴重影響了大運河的暢通。處于内憂外患的清政府更是無力恢複這條南北運輸大動脈的全線貫通,漕糧河運也被迫中斷,改為海運,飽經風霜的大運河在自然和社會雙重因素沖擊下逐漸衰敗。

(轉自:衡水大運河)