歡迎關注「英都鄉訊」微信公衆号:ydxx2013。

作者:榕光

清明節期間,效古人遊春“踏青”。應卓祥春先生之約,偕退休的山美水電站原主任廖景成一起,到翔雲鎮翔山村一遊。卓先生熱情地帶我們參觀複建後的中峰禅院,還安排我們和當地村幹部及生态旅遊企業的公司老總會面。臨别時,卓先生說,廖老此行不能白來,必須為我們翔山村寫點東西。于是,我把近幾年來調查了解的翔山村古今風物稍加整理,成此四題。

一、九仰——翔山:地名的嬗變

現在的翔山村,轄有福居(樸車)、社後(畲後)、後溝園、田當、彭床、墓仔垵、安尾寨、鯉魚坵、公墓、當溪(中溪)、下當口、内壁、陳埕、院邊、和安(禾空)、内坂、後格、大石、半嶺、半山、大坵頭、石壁尾、古路尾、格仔、林腳、松柏侖、溪南、門口垵、上寮、外厝、卓侖、大墘共32個自然村。中華人民共和國成立時,此地置翔東鄉(小鄉制,鄉相當于現在的行政村),因其位于翔雲之東部而得名。後來翔東鄉又拆為雲山、翔山2個進階農業生産合作社,翔山進階社即今之翔山村範圍,因其山多而得名。

其實,翔東也好,翔山也好,都是中華人民共和國成立以後的新地名,這裡本來的地名是九仰。

關于九仰這個地名的由來,明弘治庚戌歲(1490年)出版的《八閩通志》有這樣的記載:

九仰山在二十七都。衆山九面環仰,故名。

乾隆版《泉州府志》也有同樣的記載:

九仰山在二十七都,山勢仰天者九。

在古代,翔山村這個地方,因為有“衆山九面環仰”的特殊地理形勢,一直以“九仰”為村名,但在口頭上因為音訛,有時會被訛稱訛寫為“鬥養”。

二、廿七——廿八:區劃之調整

自古至今,翔山行政區劃曾經數次調整變更。在宋,九仰屬南安縣歸善鄉之經善裡。元朝廢鄉裡制而設都,九仰屬南安二十八都,後改隸屬于二十七都。入明以後,仍恢複鄉裡制,但元朝設的都份仍然被習慣稱呼,九仰一直屬于二十七都。中華民國時期,九仰隸屬于象運鄉之翔雲保。中華人民共和國成立以後,九仰為翔山鄉,因其位于翔雲之東部而得名,隸屬于南安縣第二區,區治在東田。後拆出為第三區(後改名英都區),區治在英都。農業進階合作化時,為翔山進階農業生産合作社,隸屬于英都區。人民公社時期為翔山生産大隊,隸屬于紅旗人民公社(後更名為英都人民公社)。1970年翔雲拆出建翔雲人民公社,翔山生産大隊隸屬于翔雲人民公社。1984年翔山大隊改為翔山村,設村民委員會,隸屬于翔雲鄉(後改為翔雲鎮)。

由此可見,翔山這個地方,自古至今曾經有二次隸屬于英都的行政區域。其中,從廿八都變為廿七都(英都)一事,很有趣且耐人尋味。

民間有個脍炙人口的傳說,說明朝時,洪承疇的母親傅氏愛吃上寮的酸筍,于是令地方官員以廿七都的南坪置換廿八都的九仰。但洪承疇是明萬曆四十四年(1616)中進士,至崇祯七年(1634)才升任兵部尚書、三邊總制,成為朝廷要員。而明朝弘治庚戌歲(1490)出版的《八閩通志》,就已經把九仰列入南安廿七都轄區了。可見,在洪承疇還未出生的一百多年前,九仰就屬于廿七都了。

我認為,因為酸筍這一名優特産而引發的“南坪換九仰”行政區劃調整之事是很可能的,從這事可以看到古代上至官員下至勞動人民重視農特産品營銷的一個例子。上寮位于九仰的山旮旯,位置太偏僻了,雖然有好的産品卻“養在深閨人未識”,最好的營銷平台就是位于廿七都(英都)的“英墟”。明清以降,英墟集市一直是南安西部最大的物資集散地,九仰劃歸廿七都管轄,有利于提高上寮酸筍的知名度。至于說是洪承疇母親愛吃上寮酸筍而引起行政區域調整,這不過是“名人效應”而已,古今皆然。類似的故事,廿八都還有另一版本,說廿八都的呂林(今英都鎮仕林村)在清乾隆年間出了個舉人柯菁莪,他愛吃南坪的荔枝,就建議官府将廿七都的南坪調整到廿八都,條件是以九仰置換。

三、龍潭——“鴿仔石”:上寮奇觀

上寮這個地方是個非常偏僻的山旮旯,名不見經傳,卻因為有了酸筍而出名。上寮的酸筍當然不單是靠名人效應出名的,而是有其特色。第一,這裡位于深山峽谷,日照時間少,常年有雲霧,且水分充足,竹筍細嫩。第二,這裡有一種特殊的品種叫“竹仔”,莖小,纖維細,以其竹筍腌制成的酸筍特别好吃,這種“竹仔筍”的風味非别地以毛竹筍制成的“毛竹酸筍”可比。

上寮不光有酸筍,還有兩處奇觀。

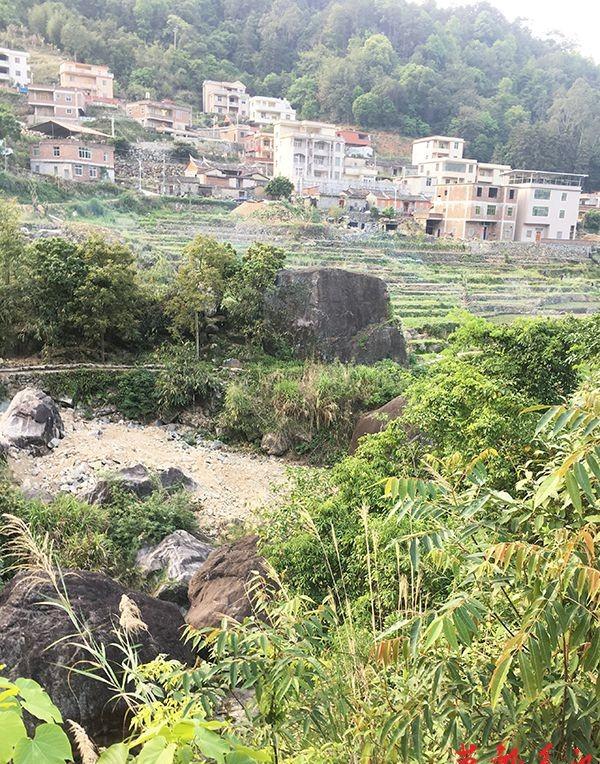

龍潭。龍潭位于上寮,是英溪上遊支流的一個深潭,四周群峰環繞,壁立千仞,一條瀑布從山上俯沖而下,形成深不見底的深潭,蔚為奇觀。在此向上仰望,可見雲霧缭繞的雲峰山,一塊狀如石碑的巨石隐約在望。傳說乾隆皇帝很喜歡和在翰林院供職的博學宏詞洪世澤聊天,了解洪世澤家鄉廿七都的景物奇觀。有一次,就聊到這個龍潭。洪世澤說,有鄉諺曰,“山頂一塊碑,山下一窟池。天成石碑兩丈外,池深無見底。碑和池,距五裡”。洪世澤繪聲繪色地講說,說得那乾隆皇帝也心動了,說,朕遊遍江南,卻不知有這麼個好去處!

鴿仔石。距龍潭不遠的溪澗邊有一塊四方形的巨石,石上正中還有一小塊狀如鴿子的小石隆起,曾有精通堪輿術的“地理先生”說,這是個大官印,上面這隻鴿仔是印紐。又說,這個官印,誰有福氣得到了,就出大官。但那隻鴿子形狀的隆起石頭面朝吳姓人家,吳姓的家宅據稱是“蛇穴”,他們認為那隻鴿子沖着大門而來是“鴿仔啄死蛇”,敗吳家風水,就偷偷把鴿子形的石頭敲掉。那位“地理先生”再次來時,看到印紐被毀,頓足長歎:此地大官出不成了!到了明朝,洪承疇年輕時愛到雲峰、九仰一帶遊玩,看到這塊狀如官印的巨型石頭,連聲稱奇,撫摸石頭說道,如此大印,非一品官莫屬。我他日若得跻身仕林,當向皇上讨此大印。果然,後來洪承疇官至清廷的武英殿大學士,首輔宰相,正一品。

四、菩提祖師——三代祖師:中峰院滄桑

中峰院是南安縣廿七都的古代名刹之一。廿七都在隋唐之後佛教大興,有“七岩八院”之說,中峰院就是“八院”之一。中峰院因位居九座山勢仰天的群峰之中,依鳳髻山而建,故名。

中峰院傳說建于隋唐五代年間,住院和尚有99人之多。現存各種型狀的大型石盂3具,其中一具特别長型者,雕刻有“宣和三年辛醜歲”字樣。群衆把這個石盂稱之為“馬槽”,傳說當年中峰院有好幾匹馬,僧衆日常食物用品,都靠馬匹從英墟馱運進山。

現存還有當年中峰院散落在田中的建築構件:旗杆石、鼓形門當。我認為,這些應是祠堂建築之構件,疑為中峰院檀樾祠之遺物。這可以佐證當年中峰院規模之大,是有檀樾之經濟支援的,才能確定如此大型禅院之宗教活動。

中峰院規模之大還有另一實物證據。該院于北宋宣和年間鑄有鐵質大鐘一口,現在鐘上銘文雖然大部分已經模糊,但其中“宣和三年辛醜歲”字樣依然清晰可辨。

然而這麼一座大型規模的佛教禅院為什麼在清朝初年遭官兵焚毀,衆說紛纭,謎一樣的故事有各種版本。其中較為廣泛傳播的是:清初,朝廷聽說泉州府同安縣朱峰院有僧人集結謀反,于是立即派官兵前去剿滅。讵料傳聖旨之人把皇帝谕旨同安朱峰院說成南安中峰院,于是大兵壓境,可憐雕梁畫棟一夜化為焦土,僧人死傷無數,僅少數人得以逃生。這當然隻是傳說而已,史書無載,現在已無從稽考。但清初南方各地反清複明事件時有發生,尤其内山有不服清廷統治者屢與海上鄭氏集團遙相呼應,在寺院内部集結武裝力量伺機而動是很有可能的,其結果也是注定要失敗的,但其壯烈的犧牲精神可歌可泣,也留下了許多神秘的故事傳說。

中峰院主祀佛本是菩提祖師,禅院遭焚毀後菩提祖師被人移祀翔雲龍須岩,鎮院之寶鑄鐵大鐘也移去龍須岩了,現為南安市級保護文物。

誰也說不清那一年,中峰院信衆重興小型寺宇,奉祀分靈自德化縣龍湖寺的三代祖師,又增祀“法主公”“神農教主(五谷仙)”諸神,成為一方當境神廟。鬥轉星移,幾經興廢。1980年代複建。2017年6月,熱心人士集資拆卸重建。現在落成的中峰院,為二進三重檐(四垂)大殿一座。刻有“宣和三年辛醜歲”字樣的石雕馬槽也移在大殿門前廣場,作為文物保護。

面對重建後金碧輝煌的中峰院祖師殿,我不禁思緒萬千,感慨萬千。一座中峰禅院,見證了時代變遷。歲月在這裡演繹的滄桑巨變,都付與無限遐思了。

2021.4.13夜

【特别提示:本文是榕光老師的原創作品,如蒙轉載或引用務必注明作者及出處】