文|王有金

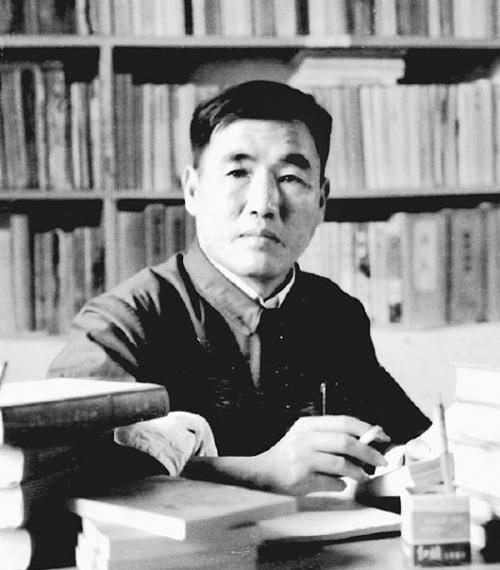

郭澄清

一九七一年春天,在山東省文化局任職的郭澄清親自向省委書記請了假,放棄了濟南的優越條件和生活環境,回到老家甯津縣時集公社郭臯村創作他的三卷百萬字的長篇小說《大刀記》。

回到村後,他首先向村上司班子報了到,說明了回家創作的原由與願望。其實省委和縣委都給他安排了舒适的寫作環境,但他堅持回故鄉搞創作。他說老家是他的生養地。樹有根,水有源,回到故鄉接地氣,思路清,幹擾少。

他決意回故鄉搞創作,絕不是輕率之舉,而是經過好長時間的深思熟慮。他清楚地知道在農村的艱辛,生活條件差,将會遇到的冬寒夏熱、家事纏身等問題。但他更知道大刀隊是在農村形成的,梁永生是一個純樸的農民孩子,而他上司的大刀隊始終戰鬥在農村,生存在農村,發展于農村,成長壯大于農村。他在城市創作農村形成的大刀記題材,離開農村的現實生活,怎麼能寫出真實的、活生生的大刀隊呢,怎麼能把梁永生的高大形象寫真、寫實、寫生動呢。

農村有田地,有樹木,有莊稼,有與人相伴的生靈,有表述不盡的溝溝坎坎,水水窪窪,這些都是大刀隊産生形成、生存發展的客觀條件和自然環境。離開這些因素,不可能寫出好的人物,好的題材。莊稼靠肥料,大樹要有深土,離開農村的大環境、好條件去搞農村題材的創作,不就成了浮土地面種莊稼,淺土裡面植大樹了嗎。

故鄉人歡欣鼓舞,盼望郭澄清回鄉創作能給老家帶來生機,帶來新氣象,帶來生活的新動力。

他找人修了四間小北屋,總計四十平方,單間十來平方,牆是土打的,斷牆是舊磚磊的。是以人們都說:“澄清修房土打牆,沒磚沒瓦又沒梁,胳膊粗的檩條不夠長,睡覺頭腳頂着牆"。就是在這樣的條件下,開始了三年的寫作生活,一千多個日日夜夜的艱辛創作。

他不怕苦,不怕難,不怕條件差,隻求踏下身子,靜下心來,搜集素材,快寫多作,盡快把《大刀記》寫好,讓讀者滿意,叫組織滿意,再現當年大刀隊在梁永生帶領下那艱苦卓絕的鬥争生活。

他深入生活,深入群衆,調查研究。他到烈屬李金貞老人家,請她講述兒子郭德林戰死在抗日前線的壯舉,述說兒子的性格特點、精神境況。又到抗美援朝老戰士郭書貞家走訪,請他講解抗美援朝的激情歲月和給彭德懷司令員當警衛的事情,以及護送祖國慰問團梅蘭芳等人慰問演出和回國的經過。他還找榮民郭連技、老同學郭書森的父親郭連品,請郭連品講述兒子郭書森十六歲從學校報名從軍,從渤海軍區直接西征,不遠萬裡去新疆的艱難曆程。這些,都作為寫《大刀記》的情節素材。

他還專程找到了抗日戰争時期的老八路閻成,請他講解抗日戰争的激情歲月、艱難曆程。對了解到的情況,尤其是細節,他都細心靜聽,寫入書中。

因為在那抗日峰火的年代,大刀隊不能與日軍正面沖突,隻能東藏西擊,夜出日歸,出沒于林間莊稼地,慢慢消耗敵人的有生力量。郭澄清常常請村醫郭治明陪同,去村北邊的莊稼地,遠看近瞅,高站望遠,時而走走看看,時而站站立立,還常常兩眼呆呆地望着莊稼陷入沉思,心中在想着什麼,構思着什麼。每到這時,郭治明就不與他說話,保持一定距離,不打擾他進入角色。

他早晨出去散步,都是到村北邊的田地小路上,因為那裡安靜,有少量本村田地,大部分是北村寨子的,認識人少,便于創作構思。他平易近人,不擺架子,逢人說話。他知道自己回鄉的主要任務是創作,把長篇小說《大刀記》寫好,而又不能久拖下去,必須抓緊時間,盡快完成,精力太分散了,影響構思和創作效果,是以他轉村北,少見人,保構思。

他寫作的大部時間在夜間,因為夜深人靜,少有幹擾。他常常身邊備些花生米、餅幹、幹饅頭,身邊放個暖水瓶,寫到三更餓了往嘴裡放幾粒花生,吃幾塊餅幹,用開水泡點幹饅頭,以緩解饑餓。

那些年,天氣變幻無常,冬天冷的大地開裂,連院中盛水的甕都凍成厚冰。他的小屋就更寒冷了,他腳踏厚棉鞋,上身穿着妻子劉寶蓮做的棉衣,還時而後背上再搭上一床厚棉被,以保持身上的熱量少散發。

夏天,屋内悶熱,空氣流動差,蚊子飛來咬去,他邊寫邊與蚊子戰鬥,常常臉腿被咬,邊抓邊寫,邊打邊寫。

他有時遇到複雜的構思情節,就停下筆,坐在椅子上,頭靠後牆靜思,也有時時間長了進入睡眠狀态。他的頭與後牆長時間摩擦,竟出現了一個黑黑的、亮亮的圓球痕迹,故鄉人說澄清頭磨出一個亮月亮、小太陽。

他在故鄉創作的那幾年,說是回到老家安靜,其實也沒安靜多少。晚上寫到半夜三更,第二天想睡一下,結果又來了不少客人,有上司來看望的,有同僚來慰問的,有學者學習請教的,有來求幫助指導的。他有求必應,從不冷落怠慢任何人。這樣,白天幾乎都是與客人會面、談話、交流,根本沒時間寫作。是以文學界都說,當時的郭臯村一下成了文學聖地,全國熱血青年蜂擁而至。他們有的騎着自行車,有的徒步行走,因那時沒有公共汽車,也沒有計程車。他們來到村後,有的求相見交談交流,有的想把帶來的作品叫郭澄清看一下,獲得指點,更有的對郭澄清的短篇作品長期崇拜,願意拜郭澄清為老師,來人不同,各有所求。有的村民形容說,澄清在寫《大刀記》的那幾年,家裡屋外天天就像修房忙喜事似的,客來友去,熱鬧非凡。

他的妻子劉寶蓮,簡直成了招待員、接送員、傳令兵,一天到晚不住腳,迎來送往,沏茶倒水,忙個不停。村中鄰居們都說:“劉寶蓮這是過的什麼日子,像沙家濱中的阿慶嫂,成天忙來跑去的,沒個站腳的時侯。”

郭澄清有時寫到半夜三更,需到院子裡吸口新鮮空氣,伸伸腿腳,活動一下。劉寶蓮趕緊起床,以為他餓了,要給他做點吃的,澄清說:“夜間你不用管我了,有饅頭、餅幹、花生,有壸開水就行了,你一天到晚也夠累的,你跟我夠辛苦的啦”。劉寶蓮知道自己丈夫的心境和不易,他從來也沒說過洩勁兒的話,隻能推着小車往前走。

重病後仍在工作的郭澄清

郭澄清是帶着病疾搞《大刀記》創作的。據村醫回憶,當時郭澄清回村時,身上就有明顯的三種病:陳舊性心梗、慢性肺病、陣發性闌尾炎。按當時的情況,他不應承擔寫《大刀記》這樣重的任務,可他有一種崇高的責任感、使命感,願意用自己的筆,來反映梁永生從被壓迫中走出來,進行反抗,投身革命,組建大刀隊,進行艱苦卓絕的革命鬥争和積極參加抗日戰争,直至投奔延安,走向勝利的整個過程。

他這種構思早己形成,決心己定,不然他怎麼能放下工作,離開省城,直接和省委書記請長假回老家搞創作呢。

郭澄清寫《大刀記》的三年,生活十分艱苦,工資多年沒調,家中人口又多,除了四個孩子需扶養上學外,還有父親、兩個老叔叔和一個嬸子,他們都己七八十歲,也多病在身,吃藥打針是常事,更需要生活保障。那時農村大集體的配置設定制度是人七勞三,老人們不能下地幹活,掙不來工分,隻能分固定的糧食、柴禾,年終分紅沒有,更談不上積累,隻能年年分糧年年光。

他常常對身邊的郭書廷、郭德水說:“我是瘸老病瞎,十口之家呀”。可見他的難處、苦處是什麼樣子,真是心境難述,苦言難表。

他把盡有的工資用來支付一大家人的吃穿用,還要保障幾位老人的吃穿用、疾病醫治和兒子上學,還時常擠出錢來給村中的烈軍屬買藥,買營養品,還要買煙、買茶用來招待客人。是以,他和劉寶蓮一年到頭很少添件衣服鞋襪,隻能翻來覆去的輪換穿。在他身上,春夏不分、秋冬混穿的事是常有的。

郭澄清、劉寶蓮夫婦

他和劉寶蓮的日常穿戴,和普通村民的穿戴幾乎沒有什麼兩樣。一九七六年,他病後在德州住院,郭向傑帶大女兒到醫院看望他,并在醫院門口與他合影留念。他和寶蓮粗布鞋、粗布褲,上衣也是自家做的。這張照片郭向傑儲存了四十多年,常常望照聯想,叫孩子們好好向這個純樸的家鄉大爺學習,任何時候都要保持艱苦樸素的優良本色。

在郭澄清身上,談不上什麼享受,他的全部精力,整個身心,都用在了創作寫作與為人上,他絲毫沒有自己,他除了對老人的孝敬關照外,對自己的妻子、孩子也根本顧不上。孩子們都是散養的,自我成長的。但他永遠是長輩的孝道孩子,厚道的為人處事,正道的當官為民,從事他終生的創作生涯。

據他們孩子們說,他在老家寫作的那幾年,家幾乎沒有個家樣,我們在外回到家,想跟父母坐下來說個話,啦啦家常都沒有機會,隻有過年初一吃頓餃子,算是了事,那種合合美美,團團圓圓的家庭生活,說說笑笑的美滿氛圍,隻是一種願望和想念,等到《大刀記》出版後,爸爸又成了殘障人士,又帶他到處看病治病。

郭澄清的四叔去世後,村民在給老人換衣服時,從他的舊衣裡發現有一百多塊錢,村民們清楚地知道,這是郭澄清和劉寶蓮幾年中給老人的零花錢,他們總怕老人缺着,斷不了給個三元五塊的,老人舍不得花,知道侄子侄媳生活節儉,是以留攢到一百多元。那個年代一百多元可不是個小數字,那是郭澄清劉寶蓮兩人合起來全月工資的總額啊。

在那個年代,人們的收入每天隻能用分和角計算。老村支書郭金忠交給我一個筆記本,上面記錄着他當年當支部書記時的工作記錄,其中有一頁是一九七九年年終給村幹部、生産隊長和專職人員的年終獎金配置設定情況。大隊幹部、生産隊長年終全年獎三十元,副隊長、會計、保管全年二十元,其它專職人員五元,電工郭萬成三十元。郭澄清和劉寶蓮幾年中給四叔一百多元零花錢,他是多麼的孝道啊。

老烈屬家是他常去的地方,老榮民是他最關心的人員,誰家孩子老人有病他都牽挂在心,安排診治。他還把乳名叫狗兒、生活不能自理的郭德林送進養老院,使其老有所養。

他在老家三年創作,年年關注村裡的生産和村民生活,給村幹提建議合并散塊地,幫村裡安電,買電視、拖拉機、化肥農藥,幫助研究打深井、植樹造林,并率先把自家的院落綠化了排排小樹林。

他還關心學校建設、副業生産、兩灣養殖。老支書郭金忠在回憶中寫到:全村一千五百多畝地,塊塊留下了他的足迹和身影。

郭澄清在創作的征途上,堅韌不拔,力求完美,也确實獲得了豐碩成果。但他有一個緻命的弱點,就是太不關心自己的身體,春夏秋冬,生活太沒有規律了,以緻于嚴重透支了自己的身體,最後導緻半半身不遂,更增加了生命後十三年的痛苦。

郭治明是他的鄰居,也是他多年的保健醫生。據他回憶,有一次郭澄清感冒發燒,體溫到了三十九度,在給他打針時,他一邊欠着屁股,一邊還在稿紙上寫作,感動得治明流下了眼淚。

他喜歡抽煙,一顆接着一顆地抽,幾乎根根相連,中間無斷。這已成了他多年的習慣,也是為了創作提神。他愛喝濃茶,也是為了興奮精神。

妻子劉寶蓮小他六歲,是他的學生,而先于他去世一年,死于肺癌,終年才五十四歲,究其原因,不能不說與他們長期吸煙或反複吸二手煙無關,當然這是後話。

郭澄清長期夜間寫作,睡眠時間不足,白天與來人說話,耗費精力,精神始終處于緊張狀态,不休閑,不放松,是以文學界稱郭澄清是保爾作家,父老鄉親說他是累死的,不是沒有道理。文學界都說郭澄清不是在創作,而是在拼命。

他還有很多的煩心事,幾個老人在跟前,老了事事又多,也叫他挂心。幾個兒子都大了,又有工作,成家的大事需求,村幹、鄰裡、村民、身邊的從業人員,都有這樣那樣的事情找他,求他幫忙處理,有的也想借他的大名得盼望,沾個光,各人都有自己的小算盤、小主意。

那些文學愛好者、各級上司、學生、親友、同僚,都來關心探望,他又是個愛面子的人,不見不好,見又耽誤寫作,左右兩難。浩然創作《豔陽天》時,是躲在甯靜的北京八大處作家創作基地,而郭澄清回到了生養地老家,回來了又走不了,換不了,變不了。

社會各界都知道他回老家寫《大刀記》了,盼望着的,等着的,盯着的,使他有巨大的心理壓力和精神負擔,天上衆星望月亮。

文學界說他長篇不如短篇,長篇的前部好于後邊,不無道理。他是在巨大的壓力下寫書,在黑白亂境中創作,在心中裝滿雜事的情況下去完成他的初心大作,沒法靜心,隻有亂心,舊事沒處理完,新事又來了一大堆。

他把面子看得非常重,村民和鄰裡提出的任何一件小事,他都得有個回複,有個交待,人哪有那麼多精力呀。

他的父親郭芝堂又有個老脾氣,也時而對他指手畫腳,更甚至訓兩句,發号施令。郭澄清又是個孝子,又不得不聽老子的話,有時頭都大了。

他和妻子劉寶蓮有時也吵嘴,有不同意見和見解,别人都知道鬧别扭了,可不知道為什麼。他兩人從不說,也不能說,更沒法說。村事、鄉事、家務事,事事不大,但都是難事,煩心事。

對于回到家鄉寫《大刀記》,是好是壞,利還是不利,隻有劉寶蓮知道,隻有郭澄清自己明白。

知情的村民說,郭澄清回來寫書,困難真比辦法多,壓力更比順利大,他自己心中最有數。

我一九七三年和一九七五年兩次從部隊回家探親,兩次到他家,兩次見到郭澄清,印象中他是在亂境中寫書,整個家院就象天天忙事,如婚喪嫁娶,這環境怎麼能寫書呢,怎麼能靜心構思呢,心靜思路廣,亂境難出章,這是我當時的感觸。

他的身體狀況也差了,長期熬夜,吃飯不規律,哪能受得了,書寫完了,人也累倒了,象長跑運動員,到終點了,人也站立不住了,一個道理,同樣情況。

後來, 我給郭澄清上過三次墳,我總覺得他委托我說話,叫我寫東西,說他在天堂很好,不那麼累了,也不那麼難了,郭臯站站,齊魯看看,全國轉轉。

他的家族大都是長壽的,父親和叔叔都活到八九十歲,而他隻活到六十歲,比長輩們少活二三十年。生活條件好了,反而早亡。

郭澄清創作的《大刀記》一九七五年出版後,先後被拍成電影、電視連續劇,加工成連環畫、評書等,受到社會各界的好評與稱贊。實作了他的初心願望。

縣委縣政府根據群衆的要求與願望,在甯津文化藝術中心專門設郭澄清大刀記紀念展室,供人們懷念敬仰。他的人格品德,他的精神境界,同他的作品一樣,将永遠留在世間,留在人們的心中,留在他的故鄉郭臯村,成為鼓舞青年人,引領教育後輩人的生動教材與精神動力。

(本文于2017年11月24日完稿,2021年2月3日立春夜修定)

作者簡介:王有金,德州銀行退休幹部。1969年參軍。原籍山東甯津縣時集鎮郭臯村,與《大刀記》作者郭澄清為同村人。

壹點号玉河微瀾

找記者、求報道、求幫助,各大應用市場下載下傳“齊魯壹點”APP或搜尋微信小程式“壹點情報站”,全省600多位主流媒體記者線上等你來報料!