暗淡了刀光劍影,遠去的鼓角争鳴。史詩電影,因着極目天邊的浩瀚和近在咫尺的蒼涼,總能給人以無與倫比的震撼。而受限于經費、急功近利、格局和輿論導向等制約因素,偉大的史詩電影當然因不可多得而如數家珍,比如這部被劇場版毀掉的《天國王朝》,看過【194分鐘的導演剪輯版】才會知道,隻剩下俊男美女和老戲骨撐場面,配合以吸引眼球的宏大戰争場面,仍難堪“史詩”二字;而還原了被剪刀手破壞掉的故事性、人物思想行為的目的和邏輯,才能承托起曆史的托付、作者的理想、和電影的靈魂。

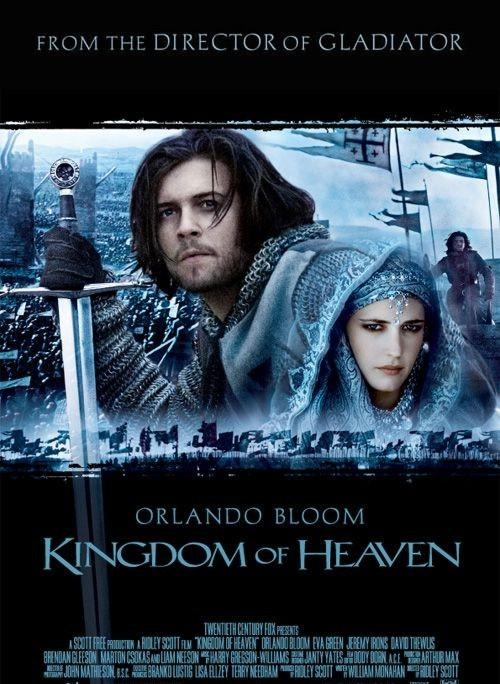

電影《天國王朝》海報

完整版的《天國王朝》,是足以比肩《魔戒》三部曲、《角鬥士》、《勇敢的心》等影史經典的傑作,甚至,在曆史和人文價值層面更為彌足珍貴。如果不得不為信仰而戰,它絕不是瘋狂了幾千年的宗教鬥争,争奪了幾世紀的天國聖城,和以聖經為名義進行掠奪殺戮的十字軍東征;如果止戰能拯救一城人民的生命,一個完美的騎士毫不猶豫地向一個偉大的敵人獻出了耶路撒冷。

<h1 class="pgc-h-center-line">完美騎士巴利安——貴族和鐵匠,思考和信仰</h1>

曆史上,在12世紀的十字軍東征時期确有巴利安此人。不過,他從始至終是個貴族,并非出身鐵匠。他參加了1187年的哈丁戰役,卻避免不了與大軍一起潰敗的命運。死裡逃生後,他回到耶路撒冷作為主要指揮者上司了耶路撒冷守城之戰,最終親自與薩拉丁達成了和平獻城的協定。

他曾以絕對劣勢堅守耶路撒冷,是确有其事的。甚至穆斯林的史書裡都将他視作耶路撒冷的國王,因為他們不願意承認,隻是一位領主而非偉大的君王一度擋住了他們偉大的薩拉丁前進的腳步。

影片中的巴利安,有着更為曲折和傳奇色彩的身世和經曆,他是一個鐵匠卻并不平庸,他還是個機械工程師,他曾設計制造攻城機械,“幫一個王打另一個王”。是以,他的騎士生父要帶他去聖城,并不僅僅因為巴利安是他的私生子,更因為他有才能可以為王效力,延續他的理想。

巴利安殺死教士淪為逃犯,教士從他妻子屍體上偷走的十字架隻是導火索,背後是一觸即發醞釀已久的風暴。他去耶路撒冷為自殺的妻子救贖靈魂,也是他本人從懷疑、迷茫到失去宗教信仰,又在伊貝林領地上重拾人生信仰的漫漫求索之路。

抵達耶路撒冷的巴利安受到了面具國王的器重,他父親曾是國王的老師這一點讓國王覺得親近,而巴利安在防禦工事讨論中展現的才幹,以及他的正義感和對理想的堅守,終使他成為國王的心腹、保衛聖城的領袖人物。

巴利安拒絕與公主的婚姻,不肯“為成大善而行小惡”,是基于他更加神聖的信念。巴利安是影片中虛構成分最大的主要角色,他的作用卻絕不僅僅是西方世界的遮羞布,他是思考的化身。巴利安的父親是老一輩十字軍騎士,為了信仰、土地和金錢奮戰一生也殺戮一生。那一代懷有理想和良知的人必定會思考到底是為何而戰,他們堅守的到底是什麼樣的信念。于是,巴利安作為這種思考的寄托和延續,一路逆行,給出答案。

以神聖為名,對外殺戮異教徒,對内也是黨同伐異,巴利安也曾“幫一個王打另一個王,卻不知道為什麼”,早期的他,内心空無又迷茫;自稱兄弟的教士為了占有他的财産千方百計地逼他背井離鄉,因教規自殺不得葬在墓地的妻子屍體被毀壞,讓他從迷茫裡生出憤怒和質疑:“上帝是否真的存在?”

飄洋過海來到聖城,坐在耶稣殉難的山丘上,看着昏暗夜色中朝聖的人群熙熙攘攘,他仍然感覺不到上帝的存在,“無論如何我已經失去信仰了”。是以聖城保衛戰中,他為避免瘟疫下令燒掉陣亡者屍體,遭到主教質疑時他擲地有聲地說:“上帝會寬恕的,如果不,那他就不是上帝,我們不必顧忌。”

其實巴利安并非喪失了信仰,在伊貝林領地他帶領人民掘地打井,在漫天黃沙中灌溉出一方綠洲,望着親手締造的和平、安定和欣欣向榮,他找到了信仰,确信了他守衛的是什麼,正如他父親的遺願——“保衛國王,國王不在了,保衛人民”。

守城戰前動員,巴利安讓人們知道大家要守衛的既不是宗教也不是聖地,而是這裡的人民,是自己的親人。神聖不在耶路撒冷,而在人的心中。是以聖城屬于誰對他來說并不重要,守衛聖城的唯一原因是百年前基督徒攻占耶路撒冷時屠殺了所有的穆斯林,此刻他們面臨着穆斯林報複性的屠城。

面對數十倍于已的兵力,巴利安深知沒機會取勝,他的目的其實本就是談判,以頑強和犧牲掙得和談的機會,他的要求很簡單——生命,這是他找到并且堅守的信仰。是以,影片的最後,他對“獅心王”理查一世收複失地的邀請表現得不屑一顧、雲淡風輕。

<h1 class="pgc-h-center-line">面具國王鮑德溫四世——麻風病人的傾國傾城</h1>

“我十六歲打仗,就赢得一場大勝。當時,以為會長命百歲,現在自知活不過三十。你看,人的命運…全都由不得自己。”

其實,曆史上的鮑德溫四世,在九歲時已發現患有麻風病。當他十六歲取得蒙吉薩戰役大勝時,世人皆知他已來日無多。是以,鮑德溫四世的真實境遇要比電影中更糟糕,從即位開始,他抽到的就是一手爛牌。

他十三歲那年,雄才大略的薩拉丁已經整合了穆斯林勢力,形成了對耶路撒冷王國的兩面夾攻。鮑德溫四世的父親阿馬裡克一世,也可謂一代英主,卻在趕往與攝政埃及的艾米爾尋求合作的途中死于痢疾,隻留下病弱的幼子,與穆斯林曆史上最偉大的戰略家周旋。

他十五歲時,局勢進一步惡化,拜占庭瑪紐爾皇帝的軍隊被雲門蘇丹國擊潰,原來耶路撒冷、拜占庭與埃及的制衡被打破,耶路撒冷喪失了最有力的盟友,不得不獨力面對強敵。幸而鮑德溫四世年少有為,他迅速平息了國内的勢力紛争,且在關鍵時刻打了幾次勝仗,雖然在基拉克“不戰而屈人之兵”時,他已經“沒有手指,沒有腳趾,也快要瞎了”(《西洋世界軍事史》富勒著)。

“君令,或不可違;父命,或不可逆;人仍可自主行動,那樣才能開創自己的事業。可是記住:即使處于王權之下,霸者之前,人,不可不問一己良知。當你面對上帝,你不可推說迫于無奈,不可推說當時是權宜之計,推卸不得!切記!”

電影中白袍遮身的鮑德溫四世,隔着面具對初來乍到的巴利安說出這一番驚世駭俗的話時,也就不難了解為什麼巴利安的父親一定要他來到耶路撒冷,繼續守護這位身負“神之詛咒”的國王。

鮑德溫四世傳位給七歲的侄子,并任命主和派攝政,以避免王權落到主戰派首領蓋氏的手中。甚至,為避免即位紛争,他在世時即讓小王子加冕,他忍受病痛、殚精竭慮地寄望于那孩子長大成人,成為下一代賢王,拯救王城。可是,天不遂人願,鮑德溫五世即位一年後就去世,面具國王十幾年苦苦支撐,最終落得一場虛空。

電影中的安排可謂異曲同工,鮑德溫四世托付美麗的西比拉公主和天使般的小王子給他心目中的完美騎士巴利安,可他又何嘗不知,除了他奉上的愛情和江山,騎士要面對的還有剪除蓋氏及其支援者的罪惡和血腥,而巴利安定會如他所說的那樣“不可不問一己良知”而拒絕王命:“如果聖城行不義,聖城就什麼都不是。”是以,聽到意料之中的回答後,一句淡淡的“so be it"(就這樣吧)把一個将死之王的高貴,凄涼,無奈又從容表現得淋漓盡緻。此刻,“一己良知”讓巴利安和鮑德溫四世合二為一,電影賦予了虛構的巴利安另一層意義——面具國王的精神衣缽。

婚事被心愛之人拒絕,讓本來特立獨行、熱情奔放西比拉公主心灰意冷,更殘忍的是,得知兒子也染了麻風病,也将面對和他的舅舅同樣的命運後,她還要親手毒死自己天使般的兒子。因為,她揭開王的面具時,看見面具下那張曾經英武俊美的臉龐,已經變得多麼醜陋和猙獰,那是兄妹二人一生都揮之不去的陰影。

英年早逝的鮑德溫四世并未建立什麼豐功偉業,他卻在有限的生命裡以智慧和勇氣,讓争鬥至今的耶稣和安拉一度握手言和。他的風采流傳後世,躍然光影,成為混亂愚昧的十字軍曆史中難得的一抹亮色。随着他的死亡而來的,是哈丁之戰中基督聖物真十字架的毀滅和騎士軍團的屍橫遍野;是耶路撒冷圍城戰中火石滿天和象征宗教共存的天國覆滅;是曆史出現拐點,西方文明曆上一次偉大的嘗試與堅持宣告終結,殘酷的異端時代開始了。

<h1 class="pgc-h-center-line">穆斯林的英雄薩拉丁——有着真信仰的異教徒</h1>

今天,在大馬士革著名的倭馬亞清真寺附近,有一座宏偉的陵墓,每天吸引着衆多的阿拉伯人和外國旅遊者前往瞻仰。安息在這座陵墓中的人就是穆斯林的傳奇英雄薩拉丁。

電影中再現了1187年十字軍與穆斯林大軍的哈丁之戰和耶路撒圍城戰,據史料記載,十字軍和耶路撒冷聯軍慘敗,數萬名主力部隊被薩拉丁全殲,天空中都是覓食的秃鹫,使得方圓數裡看不到陽光,歐洲人的鮮血讓岩石幾十年内都是紅色。

獲勝後的薩拉丁立即揮軍直取已經失去防禦能力的聖城耶路撒冷,抛石機,火彈,石腦油,箭弩齊發……雖然巴利安挺身而出,率領城中百姓抵禦數十倍的敵人和戰無不勝的薩拉丁,并數度挫敗了穆斯林大軍的進攻,使得薩拉丁同意簽訂了城下之盟,但并不能改變基督教以慘敗失城告終的結果,穆斯林的英雄薩拉丁獲得勝利,奪回了被基督徒占領近百年的聖城。

電影中的薩拉丁,不僅是威武之師的統帥,也深具冷靜、理性、仁慈品格和騎士精神。當有人說勝利由神決定時,他卻認為勝利靠充足的準備。當他的死敵也是敬重的國王病重時,他要派出禦醫去給對方看病。

而那些不斷挑釁、叫嚣着要與薩拉丁大軍決戰的十字軍聖殿騎士,與撒拉丁的冷靜和理性完全相反,他們魯莽無知地深入浩瀚沙漠,卻連他的影子都沒摸到便因惡劣的環境而潰不成軍、形同烏合。結局當然是被殺得屍橫遍野,任由烏鴉像黑雲一樣籠罩戰場,享受饕餮大餐。

無論是哈丁戰役的屠殺,還是劍指聖城,薩拉丁是師出有名的。這些來自西方的不知死活、狂熱好戰的聖殿騎士為挑起戰争,一再濫殺穆斯林商人,甚至殺害了薩拉丁的親妹妹,而百餘年前也正是這些基督徒們從穆斯林手中奪走耶路撒冷,并屠殺了城中所有的穆斯林信衆。

同曆史一緻,撒拉丁赦免了城中十萬基督徒,沒有報當初基督徒屠殺穆斯林之仇。這雖然有巴利安極力争取的原因,但懸殊的力量對比下,更多的是出于撒拉丁本人的寬容理性和人道主義。

影片頌揚了這兩位英雄的明智舉動,城下之盟,何嘗不是不同宗教升華出相同信仰的惺惺相惜和高度認同,尤其那段對話堪稱經典:城下談判結束後,巴利安問薩拉丁:“耶路撒冷究竟有什麼價值?”薩拉丁回答說:“Nothing.”(一文不值),走出幾步之後,薩拉丁轉過身來,雙手豎起拇指,在胸前用力一揮:“Everything!”(無價之寶),那一刻,一代枭雄開心得像個孩子一樣。

補充一段曆史:耶路撒冷陷落後,西歐封建主聞訊大驚,英國“獅心王”理查一世、德皇“紅胡子”腓特烈一世和法王腓力二世聯合出兵,企圖恢複十字軍王國。在強敵壓境的情況下,薩拉丁臨危不懼,指揮軍隊先後進行了阿卡保衛戰和雅法會戰,挫敗聯軍。在雅法會戰中,理查一世中箭落馬,薩拉丁非但不加傷害,反而贈馬令其再戰,表現了罕見的騎士風度,使敵人軍心動搖,進退失措。理查見取勝無望,加之本國政局不穩,被迫于1192年與薩拉丁簽訂和約,承認阿拉伯人對耶路撒冷的控制;薩拉丁則寬容地同意基督徒可以自由前往朝聖,并歸還俘獲的所有宗教物品。

可以說,薩拉丁不僅赢得了阿拉伯人民的景仰,甚至連他的敵人也不得不對他高尚的品德表示折服。1193年3月3日,薩拉丁在大馬士革逝世,享年55歲。他對兒子的最後贈言是:“要敬畏真主,要體察民情,要關心百姓疾苦。”

<h1 class="pgc-h-center-line">斯科特的《天國王朝》——為戰争掘墓,為和平奠基</h1>

在史詩題材已現衰落之勢的年頭,導演斯科特劍走偏鋒地祭出《天朝王國》,是冒着“天下之大不韪”的,影片拍攝于2004年,要知道911事件才過去兩年多,美國人民聞中東穆斯林色變,他卻搞出個基督徒大軍大敗于伊斯蘭大軍的題材,不僅恨恨地嘲諷了包裝着神聖外衣的十字軍,還不遺餘力地歌頌了一番穆斯林英雄薩拉丁,要知道薩拉丁可是本拉登和薩達姆的偶像,這極不符合美國主流輿論導向,甚至可以說是“大逆不道”的。

然而,今人不見古時月,今月曾經照古人。曆史就是曆史,耶路撒冷這座“三教聖地”、千年古城,承載了太多抹不去的苦難與滄桑,以至于時至今日仍然會從不曾痊愈的傷口裡滲出血來,要多少人繼續舔舐着傷口、負重前行。

斯科特就是要再講述一遍,近一個世紀以前,曾經有個一生與命運抗争的國王,曾經有個卸下整個民族仇恨的英雄,他摘下面具、他叫停沖鋒,他們的思想化身為一名完美的騎士,一面是血海深仇、一面是無數生命,他們的抉擇,決定它是“Nothing”還是“Everything”。

這就是大半來自虛構的巴利安的耶路撒冷之旅——當他回到故地望着當年亡妻栽下的那棵樹苗在片尾處迎風搖曳,他完成了救贖,從此再無迷茫和質疑;這就是完美騎士去往“天國王朝”的救贖之路——放下仇恨,走出偏執,和諧和睦的共存才是價值連城的“耶路撒冷”。“Kingdom of Heaven”,其實就在我們心中。

方寸間感悟生命,癡嗔裡皆是美好

更多精彩影評,請關注@莫莫影劇社

若喜歡文章,

别忘了點贊、關注、評論和收藏哦~