<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="6">一隻葡萄美酒夜光杯</h1>

葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。 醉卧沙場君莫笑,古來征戰幾人回?

王翰(唐)《涼州詞》

公元八世紀詩人王翰的《涼州詞》,是華人耳熟能詳的中國古典文學作品。 盛唐時期,唐帝國的版圖擴張到遙遠的西域,唐軍亦須在距離家鄉迢迢萬裡的異國作戰,成了《涼州詞》描寫的詩境。

詞中除了刻畫軍旅生涯、遠征他方的危險和辛酸外,也描寫了不少異國文化,如從黎凡特和高加索一帶傳入的「葡萄美酒」、中亞遊牧胡人引進的「琵琶」等。

值得一提的是,詞中描述了一個神秘的《夜光杯》,引來後世無數猜想。 夜光杯到底是什麼? 多年來,學術界對此提出許多推測和讨論。 有人說是白玉杯,也有人說是玻璃杯。 不論真相如何,至今仍有争議。

唐代詩人對夜光杯的描述,必須要放到當時整個曆史背景的脈絡中來了解。 如果它真的是玻璃,那麼我們可以從成書于公元九世紀,即晚于王翰一個世紀左右的中國古藉《通典》找到線索。

《通典》中的相關記載引自《經行記》,在此要先提一下《經行記》的由來。 《通典》的作者杜佑有個侄子名叫杜環,是怛羅斯之戰的戰俘。

杜環因為被俘而流落異國,足迹踏遍整個阿拉伯世界,甚至有猜測他曾經到達當時被伊斯蘭教勢力控制的西班牙南部安達盧西亞地區(Al-Andalus)。 後來,杜環被允許回國,就提筆将自己西方遊曆的經驗見聞寫成《經行記》。

當時,大唐朝廷容許外國人來華做官,卻不允許唐人私自出國,私自越過國境在《唐律》中是重罪,是以杜環的經曆實屬難能,也是中原人窺看西方世界的一扇窗戶。

目前,《經行記》雖不幸佚失,但因部分内容被杜環的叔叔杜佑之《通典》引用,得以流傳至今。 《通典》中引述《經行記》記載,西方拂故宮國「琉璃妙者,天下莫比。 」(《通典》卷第一百九十三,邊防九,西戎五)。

拂地産國,即古大秦,是中國古典時代對羅馬帝國的稱呼。 早在唐代,遙遠西方出産的玻璃器物已名揚天下。 然而,羅馬的玻璃工藝到底發展到何等程度? 琉璃妙者,何以天下莫比? 一個重大的考古發現,或者能令身處現代的我們一窺端倪。

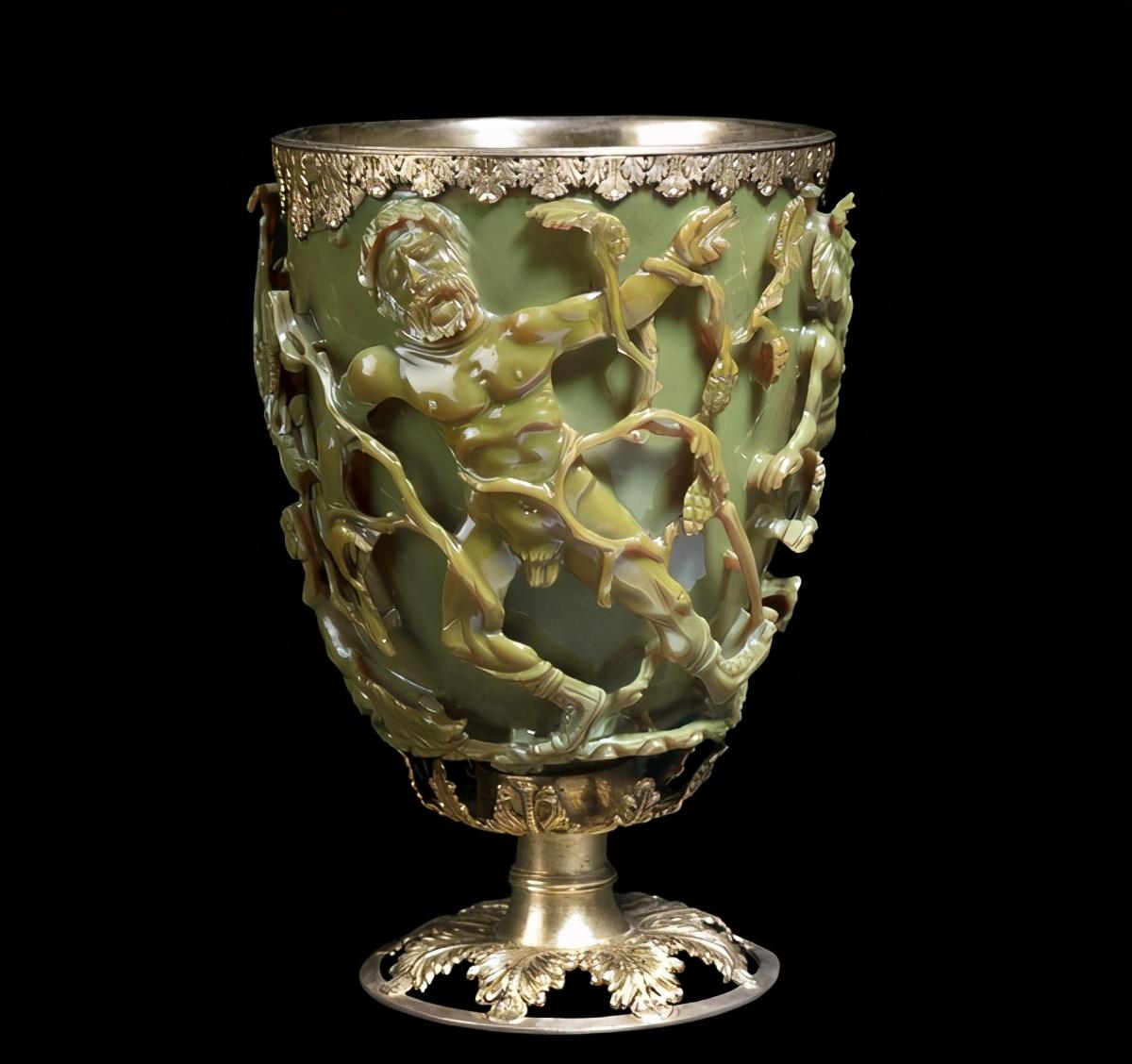

大英博物館(The British Museum)的古典時代展區中,陳列着一個不甚顯眼、大小跟普通酒杯差不多的玻璃杯,但這平凡無奇的玻璃杯卻令無數專家學者萬分困惑。 在日光之下,它隻是一個墨綠色且不透明的普通玻璃杯,杯上的浮雕圖案雖然手工巧奪天工,卻也看上去沒什麼特别。

然而,若将光源放置于杯内,杯身随即搖身一變,由平凡無奇的墨綠色變成發出詭異的紫紅光,就如滿杯的紅葡萄酒,又如殷紅的鮮血,顔色和光線變化的戲劇性令人震撼。

萊庫古

透過考古學家的鑒定,認為玻璃杯應制成于公元四世紀的羅馬帝國。 杯上的浮雕是希臘神話《伊利亞德》(Iliad)第六回中色雷斯(Thrace)之王萊庫古(Lycurgus)被古希臘酒神戴奧尼修斯(Dionysus)打敗的場景。 萊庫古的浮雕很大布滿了杯身,圖案栩栩如生,這杯亦是以而得名萊庫古杯(Lycurgus Cup)。

萊庫古杯是大英博物館羅馬展區其中一件鎮館之寶,二十世紀的材料科學專家花費不少心力研究這玻璃杯奇異光學效果的來源,但真相卻仍衆說紛纭。

直到二十世紀末,有賴于分析化學技術如 X 射線衍射(X-Ray diffraction)和電子顯微鏡等科技進步,才終于将萊庫古杯的秘密公諸于世。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="25">杯上栩栩如生的浮雕意義:神話與現實</h1>

萊庫古杯全高16.5厘米,直徑13.2厘米,目前展示于大英博物館的41号展廳(公元300至1,100年歐洲文物區)。 起初,學者對杯身材質提出諸多推測,最後證明材質就是玻璃。 此杯收入大英博物館時隻有玻璃的部分,杯子的金屬基座是後來加上去的,最重要的浮雕刻飾保留了原貌。

玻璃杯的一端,被安坡西亞化身的葡萄藤纏繞的色雷斯王萊庫古,皺眉、張嘴,絕望的神情栩栩如生。 玻璃杯另一面,酒神戴歐尼修斯手執權杖,并帶着猛獸攻擊萊庫古

萊庫古杯上浮雕的主題突顯色雷斯(Thrace)之王萊庫古(Lycurgus,相傳約公元前800年左右在位)和希臘酒神戴歐尼修斯(Dionysus)之戰。

色雷斯位于今希臘北部、愛琴海北岸,此地區東至馬摩拉海(Sea of Marmara),與小亞細亞(Asia minor)西北部隔海對望。 神話中的色雷斯王萊庫古是個脾氣暴躁的人,他禁止色雷斯人崇拜酒神,激怒了希臘酒神戴奧尼修斯,最終引發兩者交戰。

杯上圖案顯示萊庫古正攻擊戴奧尼修斯和他的追随者安坡西亞(Ambrosia),而安坡西亞召喚大地之母求助,大地之母将安坡西亞變成葡萄藤,纏繞着萊庫古使他動彈不得。

與之同時,酒神戴歐尼修斯手執權杖,攜同猛虎反擊萊庫古,将他擊敗。 這場神人之戰被深深蝕刻在玻璃杯之上,而被葡萄藤纏繞得面容扭曲的萊庫古,更是栩栩如生,充分反映了玻璃工匠制造技術的高超卓絕。

杯上的萊庫古和戴奧尼修斯之戰,有人指出可能代表當時的重大政治事件,即西部帝國的君士坦丁一世(Constantine I)于公元 324 年打敗東部帝國的李錫尼(Licinius,公元308-324年在位)一事,重建羅馬帝國的統一。 由于此杯在當時理應價值連城,是以不排除是君士坦丁一世為慶祝自己勝利而特意訂造。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="35">萊庫古杯的價值所在</h1>

萊庫古杯之是以令考古學者和材料科學界着迷,最主要有兩個原因。

萊庫古杯在古羅馬玻璃工藝品的分類屬于籠式杯(cage cup)。 所謂籠式杯,是指玻璃器皿分成相連的内外兩層,外層通常有複雜的雕花,最常見的雕花是相連的圈狀或是重複性幾何形狀的浮雕,遠望像鐵絲網籠包裹杯子,因而得名。

考古出土的籠式杯數量稀少,至今隻有約50-100個例子,當中以今日位于德國西部的萊茵河地區最多。 曆史學家相信,籠式杯在羅馬時代亦是價值非常高昂的奢侈品,而籠式玻璃杯的用途則以懸吊式或坐台式照明為主。

與萊庫古杯同類型的籠式杯,其精細雕花和複雜立體幾何圖案的制作方法一直成謎。

傳統理論認為它是通過吹内外兩層玻璃做到的,也有人認為是靠泥模做出來的,但目前越來越多證據指出此類玻璃器皿上的浮雕是一體成形的,并且使用了考古學家一直認為不可能存在于羅馬時代的加工技術

當學者仔細研究籠式杯的制造方法時,有三種互相競争的說法漸漸出現。

第一種:雙層法,先吹造内層表面平滑的杯狀玻璃器皿,再制造外層的花樣,然後将内外兩層結合起來。

第二種:泥模成形法,将所有花紋先在泥模中成形,再注入液态玻璃,待玻璃冷卻凝固後即可獲得想要的形狀。

第三種:一體成形法,也就是玻璃工匠先吹制單一厚壁玻璃容器,再逐點琢磨切削和雕空,以獲得複雜的凹凸圖形。 由于外層花紋和内層容器來自同一塊玻璃材料,是以也叫做一體成形加工法。

籠式杯的環網狀結構與杯身乃是一體,多出部分由鋸刀磨去,隻留下小柱狀玻璃作連接配接和支撐

上述三種推測都各有各自的市,也都有其問題存在。 第一種的雙層法必須證明内外兩層之間有溶化和再接合的痕迹,第二種泥模成形法則難以解釋萊庫古杯浮雕人像背後中空的特點。 而第三種一體成形法亦的加工難度最高,已經超過已知的古羅馬玻璃制造科技水準。

由于玻璃的硬度(6-7級)極高,要做到玻璃一體成形,工匠需要用到藍寶石(硬度 8-9 級)或是鑽石刀(硬度 10 級)才能進行加工,而且很可能需要使用機械動力驅動的刀具。 在現代,同類型的加工隻能通過操作電動鑽石刀的熟手技工才能完成,而在羅馬時代進行同類加工的難度可見一斑。

自二十世紀初以來,萊庫古杯、籠式杯的加工技術,并未在學術界達成一緻的結論,然而,随着化學分析和顯微成像技術的進步,更多被前人忽略或因科技水準所限無法發現的細節,漸漸逐一浮上水面。