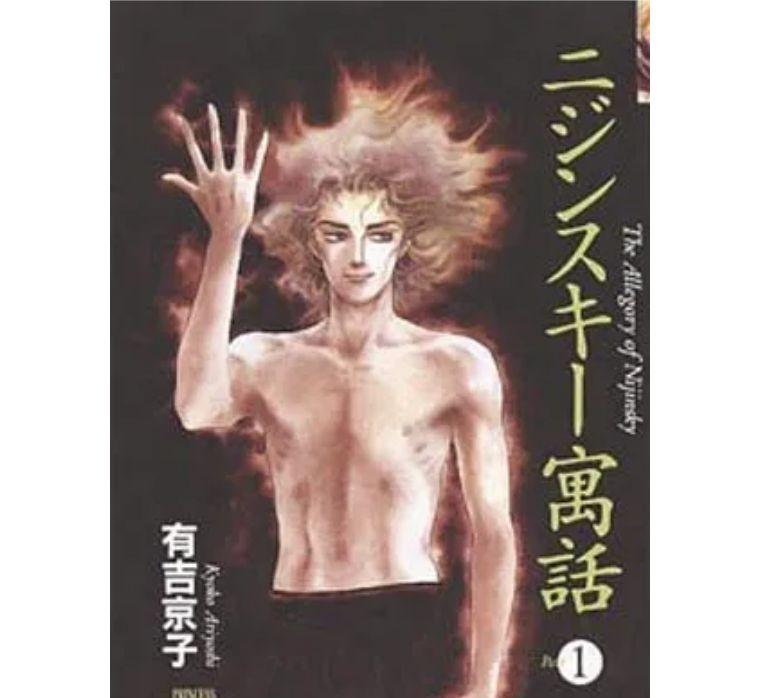

原名《The Allegory of Nijinsky(尼金斯基的寓言)》,台版譯為《芭蕾一世情》《尼金斯基的寓言》,是連載于八十年代中後期的芭蕾漫畫。

相比有吉京子早期的作品如《芭蕾群英》中畸形的人體比例,《尼金斯基的寓言》在描繪舞蹈動作、人體結構上都有相當大的提高,而且非常符合故事裡詩意的舞蹈氛圍。

△《尼金斯基的寓言》

故事涉及的都是藝術中永恒的主題:編舞者與舞者、肉體與精神與靈魂、非情愛,而是互相之間精神的渴求與融合。人物刻畫略為單薄,而且有點娘(七八十年代少女漫的普遍審美風格),但對藝術氛圍的刻畫是絕對的羅曼蒂克,特别是在台詞上的表達,透過舞蹈畫面傳達的充滿詩意,感覺還是過去的漫畫家在台詞上更用功。以主人公的命運影射同樣有着短暫藝術生涯的舞神尼金斯基,但過分強調命運的締結,顯得很煽情。

雖然主人公的命運是在影射尼金斯基,但裡面的舞蹈卻完全與其無關。它的閱讀過程也可以說是對已逝的兩位芭蕾界的大師 Maurice Béjart(莫裡斯·貝嘉,1927-2007)、Jorge Donn(喬治·唐恩,1947-1992)的追憶。

莫裡斯·貝嘉,二十世紀重要的現代芭蕾編舞家,擁有“貝嘉芭蕾舞團”,阿根廷舞者 Jorge Donn 是他旗下的首席舞者。

漫畫剛剛翻開幾頁,便發現主角路西弗及配角 Patrick 的卷發形象和舞蹈裝束——上身赤裸加黑褲(特别是 Patrick),像極了Jorge Donn,再看那些舞蹈動作,越往後看越确定,老師一定是 Jorge 和貝嘉舞團的鐵杆粉絲。

那麼來看看那些漫畫裡與現實舞蹈場面的對比吧!

再來看一些單獨動作。老師畫了很多 Patrick 的舞姿細節,看得出來她一定極其喜愛 Jorge Donn,因為這些動作在他的舞蹈裡比比皆是。

Bolero 組曲大家都很熟悉了,1961 年由貝嘉編排成舞蹈,直至現在一共有五個版本的跳法:1. 1961 年,女獨舞+ 男群舞;1979 年,Jorge Donn 作為 leading dancer 的男獨舞 + 女群舞;3. 同年依舊是 Jorge Donn leading 的男獨舞 + 男群舞,4. 1998 年,女獨舞或男獨舞 + 男群舞的版本;5. 2004 年,女獨舞 + 男獨舞 + 男群舞。

這其中我最喜歡 Jorge 的男獨舞 + 男群舞。

這支舞最出名是 Jorge 參演 1981 年 Claude Lelouch 導演的電影《戰火浮生錄》中,在其中的綻放表演。紅色圓桌上的 Jorge,在管弦樂的伴随下,由靜到動,由弱到強,穩健地跳着。紅與黑的色調配合光影交錯其中,圓桌上的 Jorge 的身影融合在漸強的音樂中,高潮部分猶如一場疊起的儀式,煽動力十足。

路西弗與編舞者傑恩。

Jorge Donn。我找的并不都是與漫畫片段能一一對應,但總體感覺和氛圍是一緻的。

△第三卷中的路西弗在跳舞。

△ Jorge Donn

△ 路西弗與Patrick

△傑恩與路西弗在舞蹈中精神交融。

八十年代貝嘉舞團赴日本演出時,曾經掀起過一陣狂潮,也使 Jorge Donn 成為日本最走紅的外國舞蹈明星。他與歌舞伎大師坂東玉三郎的合作演出令人印象深刻,而他的卷發形象也成為了萩尾望都等多位漫畫家筆下的模特。不過在我看來,能把人物在外形上和舞蹈上畫得最為傳神的還是有吉老師,她的「Jorge Donn 們」有一股流動的美感,詩意的生動。

老師啊,您究竟是看過多少場 Jorge 的演出啊?

最後說個題外的吧,《芭蕾雜志》上引用貝嘉的一句話:「我畢生的工作,不是改變舞蹈,而是改變觀衆,改變芭蕾和觀衆的關系」。

那芭蕾和觀衆是什麼關系?

他這樣定義:「我的芭蕾首先是一場相遇,與音樂、與生命、與死亡、與愛的相遇,與那些和我分享了相似經驗的人們的相遇。」

雖然對貝嘉隻是了解皮毛,連舞劇都沒看全,但有種感覺,他是通過舞蹈的去禱告、祭奠,并展現出對生命與靈魂的探索。Jorge 在他編排的數十支舞蹈中,一次又一次地表現着表現着無數種命運中的相遇。

而有吉京子老師,則以這部詩意缤紛的藝術作品,向他們二位獻上了最高的緻意。

能與你們相遇,無論是通過哪種媒介,都真切地感受到了「舞蹈」之于生命的靈動。這是生命贈與我我們的又一份美麗的禮物啊!