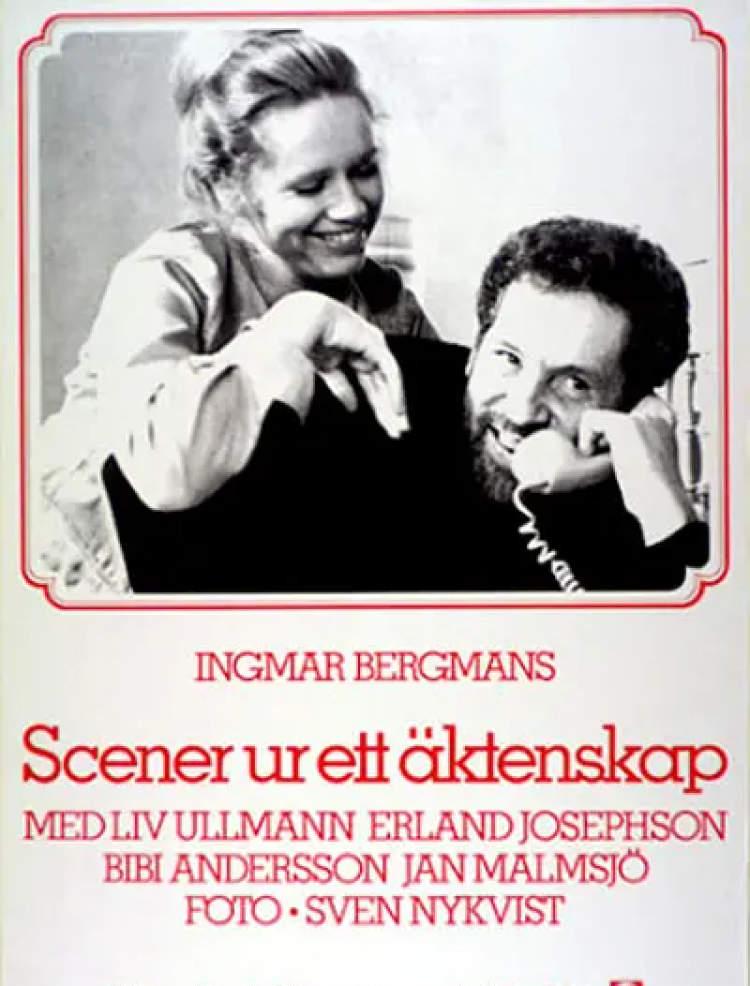

1973年,瑞典國寶級現代電影“教父”英格瑪·伯格曼(Ingmar Bergman)編劇并執導了六集電視劇《婚姻情境》(Scenes from a Marriage),之後他又将時長 5 個小時的電視劇剪成 2 個多小時的電影,并且親自排演了話劇。一系列戲劇沖突引發巨大轟動,據傳甚至導緻了當年北歐離婚率和複婚率雙雙上升。

2021年9月,HBO根據當年的瑞典迷你劇改編的同名電視劇在第78屆威尼斯國際電影節首播,重新抛出了有關愛情和婚姻的議題。

而這個十月底,中國第三代小劇場新銳代表“鼓樓西戲劇”将在演藝大世界·中國大戲院2021國際戲劇邀請展上,再次帶來這部經典作品的劇場版。

不同于影視版本的展現,劇場版的《婚姻情境》由過士行執導,劉丹、何雨繁主演,以簡潔的舞台布景,昏暗的燈光,令人窒息的對白,一步步刺探“婚姻”的真谛,讨論兩性之間普遍而深刻的永恒話題。

視訊加載中...

<h2>一場“神賜的瘋狂”變為“一地雞毛”</h2>

沒有人不鐘情浪漫的愛情,古希臘人稱之為“神賜的瘋狂”。然而,當人們帶着這份瘋狂進入婚姻,卻發現事情或許并不像預先設想的那麼簡單。

《婚姻情境》中,約翰和瑪麗安就不得不以暴力的方式簽署離婚協定,打掃一地雞毛。

劇場版《婚姻情境》劇照

王爾德說,婚姻的枷鎖如此沉重,要兩個人承擔才行,有時得要三個人。

在伯格曼的電影原作中,事業成功、體貼而自信的精英丈夫主動承認愛上了别人,受夠了枯燥乏味的婚姻生活,想要尋找自己生活的意義。

而妻子也不遑多讓。這對中産階級“模範夫妻”,撕破體面與溫情的面紗,互相抛擲最惡毒的語言:

“我想要甩掉你已經足足想了四年。”

“能吸引我的隻是動身離開這一切。你知道我最受不了的是什麼嗎?所有這些翻來覆去:我們應該做什麼、我們必須做什麼、我們必須考慮什麼;你媽會怎麼想、孩子們會怎麼說,所有這些狗屁叨叨的事!”

他們分居、離婚,經曆權力關系的反轉,與不同的情人戀愛、再婚,卻永遠也找不到靈肉合一的完美婚姻。“和她在一起的寂寞比真正的寂寞更糟。”

(Scenes from a Marriage,2021)

<h2>相愛與分離,可以出自同樣的原因</h2>

這部上世紀70年代誕生的作品之是以被奉為經典,是因為它在當今社會依舊能夠引起話題。

社會學家黛安·費爾姆麗(Diane Felmlee)研究造成夫妻沖突的情況後得到一個令人意想不到的結論:對人們來說,伴侶一開始最吸引他們的品質,後來卻往往成為最令他們讨厭的缺點。

她本人的一位女性朋友抱怨丈夫周末從來不陪她,總在忙工作,而被問到一開始他什麼特點吸引了自己時,她說自己高中時傾心于他,是因為他非常上進。

(Scenes from a Marriage,1973)

約翰回憶起年輕時的兩人,那時的瑪麗安充滿幻想,“古靈精怪、脾氣壞壞”,可如今他又覺得她“無理取鬧”。

而對瑪麗安來說,年輕時的約翰頑皮且不拘一格,會“以逗爸媽生氣為樂”,會和她一起參加五月節的狂歡遊行,可如今她覺得他“愚蠢、自大、笨拙,是一個不折不扣的白癡”。

在生物人類學家海倫·費舍爾看來,“缺乏幽默感、老是看電視、聽不進對方的話、喝醉酒......男女對于為何離婚所給出的原因與他們一開始結合的動機一樣多。”

<h2>“伯格曼的戲跟熬粥似的”</h2>

伯格曼,這位瑞典導演、編劇,曾四次斬獲奧斯卡最佳外語片獎,以《野草莓》《第七封印》《假面》等一系列經典作品,創造了現代藝術電影難以逾越的高峰。

但他也曾在自傳中毫不粉飾地揭露自己犯下的種種不堪:“輕易地”陷入戀愛、狂喜地結合、卻又過着平淡與沉默的家庭生活;随後卷入令人疲倦又堕落的三角戀、生發厭惡嫉妒與痛恨;最後分手或離婚,周而複始....

《婚姻情境》是他豆瓣評分最高的作品,也是用親身經曆發出的對婚姻和親密關系的诘問。

英格瑪·伯格曼(Ingmar Bergman)

導演過士行說,“伯格曼的戲跟熬粥似的”,他以簡潔的手法诠釋對劇本的了解,不是蒸炒煎炸的用力過猛,也非一鍋端的大亂炖,而是小火慢熬——幾個小時下來,個中滋味,全在這一鍋粥裡。

過士行是懂得伯格曼的,簡約化的舞台布景,反戲劇性的生活化表演,近乎二人私語的對話方式,都在向觀衆傳達:這不是戲,這就是你我的日常生活,是我們無可遁形的“婚姻情境”。

劇場版的《婚姻情境》劇照

劇作家還為這對夫妻安排了一個上有老、下有小的家庭結構。他們不僅父母雙全,還有兩個女兒。

盡管彼此都對愛持有深深的期盼,都曾為此做出過不懈的努力,但是,由于兩人追求僅僅限于個人的快樂或二人世界的幸福感。

是以他們即使每天生活在一起,看似一家團圓,卻是彼此隔離的、孤獨的。

<h2>幾經改編,有關愛與婚姻的議題永不退色</h2>

作為中國現代派戲劇史上的核心人物,過士行每次攜作品現身也能都引發強烈關注。他編劇的《鳥人》于1993年首演時的盛況,不少老觀衆至今還會津津有味地回憶起:“買票的人從首都劇場門口排出一裡多地,都湧到了旁邊的報房胡同,人山人海,一票難求。”

早在十多年前,他就曾想排演《婚姻情境》。當時他看到由曾經參與編劇《牯嶺街少年殺人事件》的閻鴻亞翻譯的中文譯本,被作品的細膩與真實打動了,密集又恰到好處的台詞是對婚姻生活種種細節的精妙把握。

“簡單地說,從家庭到社會,我們都缺乏一種關乎人的愛的教育。我們接受的是一個是非方面的教育,遇到壞人該怎麼辦,正确的應該怎麼樣,錯誤的應該怎麼樣。但是在情感方面,你說不清楚誰對誰不對,而這恰恰是需要了解和關心的。”

劇場版《婚姻情境》定妝照

《婚姻情境》向我們揭示了生活的部分真相,但作者并不是要我們陷于絕望。當戲劇與生活彼此映照,幽暗與裂痕、脆弱與猜疑背後,能否閃現些許人性的光芒?無所不在的庸常中是否潛藏着生活樸素的真谛?不妨去劇場一探究竟。

據悉,作為鼓樓西戲劇首次在上海的集中展演,除了這部經典的《婚姻情境》外,演出作品還包含編劇朱宜聯手中國新銳戲劇導演丁一滕、旅法音樂人丁可帶來的作品《我是月亮》,以及,由中國第六代電影導演張楊執導,英國作家J·B·普利斯特列作品《探長來訪》。

<h4>

鼓樓西劇場,中國第三代小劇場新銳代表,京城戲劇地标。曾出品《枕頭人》《探長來訪》《一句頂一萬句》《麗南山的美人》等作品。</h4>

來源:周到