“一手扶犁,一手拿筆/ 犁走田間,筆耕春秋/讓文學的夢想在筆尖馳騁/書寫鄉村最美的春天……”這是節選自張曉英在《山花寄語》中的一段小詩,細膩的筆觸娓娓道來,訴說着一位農民的文學夢。

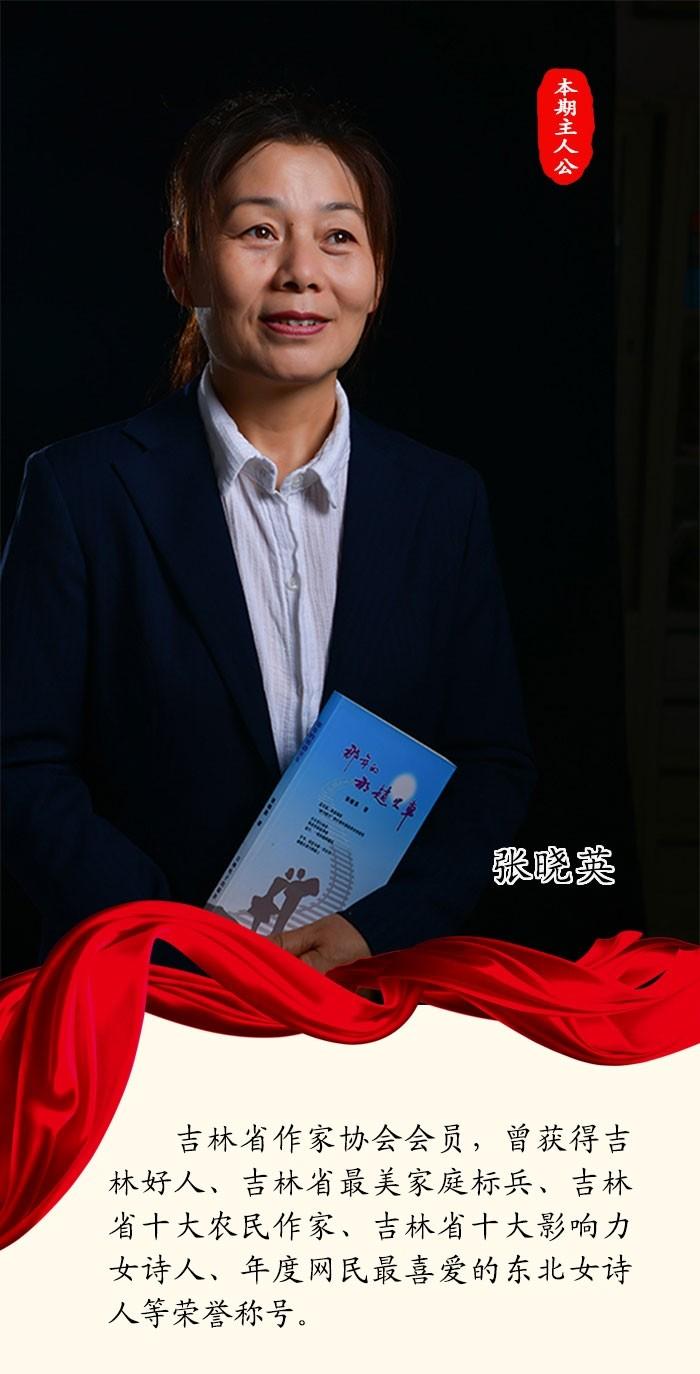

今年55歲的張曉英是蛟河市保家村的一位農民,她用30多年的時間将文學融入生活、融入泥土。在張曉英的筆下,田間的秧苗搖曳生姿,地頭的野花活色生香,鄉村的一草一木都充滿靈性,枯燥的田間勞作充滿了詩意與生機。其詩歌先後在《詩刊》《詩潮》《中國詩人》《詩選刊》《星星》《作家》《散文詩世界》等文學期刊上發表,并有作品被收入《吉林文學作品年選》《東三省詩歌年鑒》《中國詩歌年選》《中國優秀詩歌年選》,2013年個人詩集《那年的那趟火車》出版。

至此,不禁有人要問:一位農民為何喜歡上文學創作,并幾十年如一日堅持下來?張曉英說有兩個人對她的影響很大,一位是她的母親,“母親很愛讀書,在我的記憶中,小時候家裡總是擺着各種各樣的書籍。”在母親的影響下,張曉英從小對文學産生了濃厚的興趣。另一位是張曉英的丈夫蔡豔文,1986年,張曉英結識了與自己志趣相投的蔡豔文,兩人迅速墜入愛河于次年結為夫妻。

婚後的日子雖然清苦,但是夫妻二人都對文學有着執著的追求。每天不管多累,張曉英和蔡豔文都會抽出時間看書寫作。張曉英以寫詩歌為主,蔡豔文以小說、電視短劇見長,二人是彼此最忠實的讀者,“她的詩歌寫完以後,我是她的第一個讀者,我的小說寫完以後,就讀給她聽。”蔡豔文說。

歲月如花,綻放如海。30多年來,這個家庭書香滿堂,夫妻二人把生活的柴米油鹽過成了詩的模樣。漸漸地,随着張曉英的作品不斷發表,她與丈夫背後的故事逐漸走入大衆的視線,2018年張曉英家庭被國家新聞出版署評選為“全國書香之家”,2019年被中華全國婦女聯合會評選為“全國最美家庭”。

“偏僻的小山村,我一個人的熱愛是一個人的燈火,無數人的熱愛是滿天的星。”為了讓家鄉更多的人了解文學、熱愛文學,張曉英與丈夫決定在村内開辦一個農家書屋。從收拾房子到選書,不到一個月的時間,農家書屋就正式對村民開放了。有的人在這裡看書學習,有的人在這裡分享新作,有時張曉英還會跟一些讀者分享自己的寫作經驗。這個不到100平米的小書屋,俨然成了村裡文學愛好者的精神家園。

“因為我們從孤獨的創作階段走過來,是以很希望那些有熱愛、有夢想的人能有一個好的創作氛圍。”為了豐富鄉親的文化生活,張曉英夫婦還組織舉辦了“農民讀書演講”競賽、歌舞獨幕喜劇表演會、農民文化日暨農民書畫攝影展覽、夏日篝火晚會等特色主題康樂活動。在張曉英的鼓勵與帶動下,有70歲的殘疾老人自學譜曲,有的村民成了村裡的專業歌手,有的村民文學作品在市級報刊發表,有的村民攝影作品拿了全國大獎……原本寂寥的農閑時光充滿了詩情畫意。

“一個人活一輩子,除了肉體之外,在精神上還應該對這個世界有所交代。”多年來,張曉英一邊耕耘着腳下這片土地,一邊堅守文學創作這片心靈沃土,她用唯美的詩歌告訴我們:農民的生活中,既可以有泥土的味道,也可以有書香的芬芳。

圖檔由吉林省女攝影家協會提供

吉林日報社出品

策劃:姜忠孝

作者:吉林日報全媒體記者 米韻熹 張蕊

編輯:吳茗