《托尼厄德曼》的資源小編很早就拿到了,隻是一直都沒有時間寫影評。吃瓜官人們最近看到小編寫的年度十佳外國影片把它列入,便老是問我說:“怎麼不寫托尼啊?托尼什麼時候寫啊?我們都盼望着托尼呢!”

弄的小編我總是一愣一愣的,老感覺是有人要我寫鄒兆龍?

或者是寫托尼·帕克?

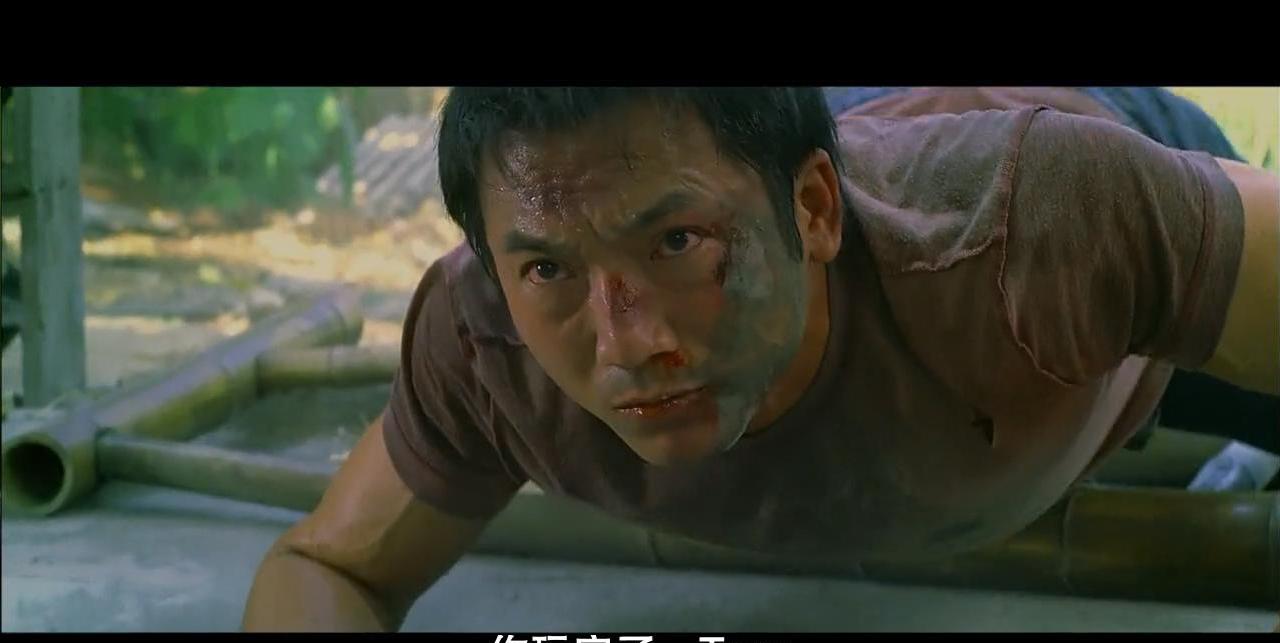

要不寫托尼賈?

好吧好吧,冷玩笑開完了,《托尼厄德曼》其實是德國導演瑪倫·阿德自編自導的一部新片,入圍了2016-2017年度金球獎,攬括了歐洲電影獎最佳影片、導演、男主、女主、編劇五項大獎。法國《電影手冊》等多家主流歐美專業電影媒體都将它列為年度最佳影片。當然小編也把它選入年度十佳外語片中,(吃瓜群衆:你算老幾?)可見這部影片确實是今年難得的一部佳作。

本片IMBD評分8.1分,爛番茄新鮮度指數91%。

不過這部在歐美廣受好評的作品,在豆瓣卻并不廣受待見,評分呈現P字型分布,總分僅有7.7分。

哦?豆瓣這麼偏愛歐美片的群體,這次怎麼不識貨了?我看了很多豆瓣短評說整部電影充斥着中産階級的無聊和精英階層的自我救贖,愛抖冷幽默而不去解決現實問題。

自诩文藝青年拯救世界的小清新們怎麼突然對精英階層的生活困境自卑起來了?看來喝慣毒雞湯的小文青對這口寫實主義的"冷豬肉",确實是感到難以下咽。

《托尼厄德曼》雖然是講父女之間的親情故事,但是卻和普通的勵志雞湯電影完全不同。故事劇情很簡單:一個半退休狀态下的德國老師溫弗雷德在自己的愛狗威利去世後,請了一個月的長假遠赴布加勒斯特看望自己的女兒依奈斯,仿佛一顆小石塊一樣,投進了女兒如死水般的異國生活中去。

小編剛開始看片的時候,一度錯覺這是一個日本導演拍的影片。因為通篇電影充滿着東方人才有的克制和内斂,冷漠和嚴肅,再加上寫實主義的拍攝手法,讓小編冷得不行,差點懷疑這部片是不是徒有虛名了。

女兒依奈斯供職于跨國大公司,高收入,生活緊張忙碌,性格冷淡,能力出衆卻和同僚之間的關系不佳。

而父親溫弗雷德卻為人乖張随性,性格诙諧,平時喜歡扮演不同的角色來戲谑人生。

父女倆的關系與其說是不好,不如說是關系緊張,格格不入。依奈斯由于父親的突然到訪而措手不及,而父親也發現了自己給女兒的生活造成了困擾而不得匆匆離去。

然而,本來已經離開的父親,卻帶上了頭套和假牙去而複返。搖身變成了“托尼·厄德曼”先生,他怪誕不羁的出現在依奈斯的工作,生活中,如影随形。

之前略顯沉悶無聊的影片節奏,完全被托尼厄德曼帶到了另一條幽默無厘頭的路上。

小編甚至因為中間的一個橋段而笑得岔氣。德國人幽默起來,恐怕連他們自己都會害怕。

整個故事畫風突變般的被一波一波冷幽默帶上高潮。依奈斯也在父親的生拉硬拽,一再要求下,引亢高歌。

依奈斯唱的《The Greatest Love of All》

而最後在公園中的深情相擁,更是将電影帶入了最溫情的一刻。(不要問我那個毛茸茸的東西是什麼鬼,我自己也很想知道)

吹毛求疵的人會覺的電影其實并沒有給出依奈斯乃至整個精英階層走出社會困境的方法,也沒有想去解決社會差距現狀。導演仿佛敷衍似得借用托尼的一句“不要忘記幽默感”來搪塞了所有問題。然而我覺得這個世界上有很多問題并沒有答案,比如人生,比如死亡,我們要做得隻是如何更好的去面對,而電影本身也不需要給出答案。電影隻是另一段人生,另一個視角,答案原本就在所有人的心裡。平凡的人所要做的是如何去珍惜彼此,去取舍得失,去笑着面對,去哭着回憶。就像溫弗雷德最後在奶奶葬禮上對女兒說得那句話一樣:生活中的大部分時間,往往被日常瑣事所占據,時光則入流水一般,人生亦是如此。遺憾的是,我們永遠都是後知後覺,而當你身在其中時,卻無法察覺。

(最後提醒一句,本片是R級片,不适合阖家觀看,請找個沒人的角落慢慢體驗。)