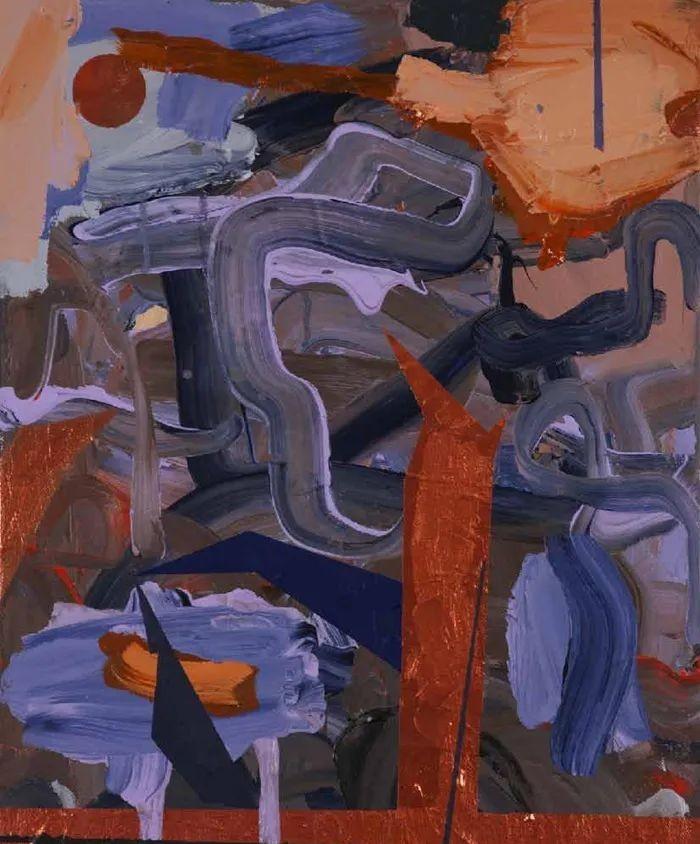

Federico Luger,煙囪,2013年. 布⾯丙烯, 50 x 40 cm

費德⾥科•盧格(Federico Luger)于2013年-2016年創作的“煙囪系列”(CHIMNEY 2013-2016)的靈感來⾃于印象派畫家克勞德•莫奈繪于1900年⾄1904年著名的“滑鐵盧橋系列”(此系列為莫奈“倫敦系列 ”的⼦系列)。莫奈畫中清晰可見的煙囪,駛過的輪船,繁忙的橋梁等景象,使“倫敦”這⼀系列繪畫特别具有城市和現代感。

Federico Luger,煙囪,2013. 布⾯丙烯, 40 x 30 cm

莫奈,陰天,1901.布⾯油畫.私⼈收藏

Federico Luger,煙囪,2013. 布⾯丙烯, 30 x 25 cm

莫奈,陽光下的滑鐵盧橋,1903.布⾯油畫.密爾沃基美術博物館館藏

莫奈探索了變化的⼤⽓條件對光線和清晰⾊彩的短暫影響,研究光、空⽓和天⽓如何改變視覺外觀。是以,即使在被霧和煤塵籠罩的倫敦,莫奈依然可以感受到各式各樣的⾊彩。飄動的薄霧上塗有淡紫⾊和粉紅⾊的細膩陰影,天空中彌漫着淡橄榄⾊。莫奈共繪制了四⼗⼀個版本的滑鐵盧橋,包含不同季節,不同天⽓下,甚⾄⼀天中不同時刻的滑鐵盧橋。⼤⽓與光線對視野中景象的影響不容⼩觑,眼前的風景時時刻刻在變幻。莫奈的意圖應該在于通過⾮凡的光效果,煙與霧結合産⽣的氛圍,從⽽來捕捉當時倫敦這座⼯業城市的本質。⼯業⾰命結束不久,莫奈畫中的橋就不複存在,它因⾃⾝問題的加劇于1920年被拆除,并于第⼆次世界⼤戰期間即1942年-1945年被重建,由于主要由⼥性勞動⼒建成,是以後來也被稱為“Lady之橋”。

Federico Luger,煙囪,2013. 布⾯丙烯, 45 x 35 cm

莫奈,1901.布⾯油畫,私⼈收藏

Federico Luger的“煙囪系列”創作,從藝術家敏銳且細膩的感覺出發,⾝處當代藝術環境,深層诠釋了110年前莫奈的“滑鐵盧橋”。“煙囪”系列以跨越繪畫表⾯的揮舞着的⾃由⽴體線條,多層次的空間,柔和的⾊調,變幻的美感,喚起⼣陽的餘晖,也是⼯業和資本主義從西⽅向東⽅轉移的隐喻。

藝術家Federico Luger, 1979年⽣于⽶蘭,于委内瑞拉長⼤,成年後回到⽶蘭畢業于⽶蘭美院。他從年少時展現出的繪畫天分,對⾊彩的感覺,天馬⾏空的想象⼒,對萬物的好奇⼼,以及對不同僚物及所處環境的成熟于常⼈的思考。在Luger的創作中,他将個⼈的體驗及經曆輕松融⼊進畫中,是以我們可以在作品中感受到歐洲輕松的浪漫⽓息,及南美洲熱情奔放的熾熱。正是兩種不同⽂化背景的融合,深深影響了藝術家的創作,使得作品獨具⾃⼰的理念與特點。

Federico Luger,煙囪,2013.布⾯丙烯,30x30cm

莫奈,陽光下的滑鐵盧橋,1902.瑞⼠蘇黎世布爾勒基⾦會收藏

Luger這幅“煙囪”中形成畫⾯⾊調的基本⾊彩為⾦⾊和淡紫⾊,來⾃藝術家本⼈對⾊彩的敏銳及精準捕捉,正如莫奈畫筆下:陽光灑滿滑鐵盧橋及泰晤⼠河河⾯,像是為眼前所見鍍了層薄薄的⾦箔,光穿過倫敦的霧,經過不同媒體間的反射,呈現出淡淡的紫⾊。

莫奈在倫敦的“滑鐵盧橋系列”完成于1900年-1904年之間,當時他已定居于法國巴黎附近的⼩鎮吉維尼,為完成這⼀系列作品,⼏年間多次前往倫敦。其實早在1870年法國與普魯⼠戰争期間,莫奈就曾到訪過倫敦,他與英國畫家威廉•特納作品的相遇具有決定性的重⼤意義,因為在特納之前,還不曾有畫家注意過⼤⽓波動竟然可以對景觀造成如此巨⼤的影響。

Federico Luger,煙囪,2013.布⾯丙烯30x30cm

莫奈,霧下的滑鐵盧橋,1903.布⾯ 油畫,俄羅 斯聖彼得堡冬宮收藏

⽆論是Luger從莫奈畫作中汲取的創作靈感,還是莫奈受到的來⾃特納的啟⽰和影響,其實都是藝術家向前輩的緻敬,也是進⾏跨時空的對話。就像優秀的學者和優秀的藝術家,總是可以為後來者帶來些或是啟發,或是思考。藝術家的創作過程⽆不承載着各⾃的⼈⽣印記,以及各⾃對這個世界的解讀。

電腦合成效果圖 (并⾮畫作真實尺⼨⽐例)

當把莫奈創作于20世紀初的“滑鐵盧橋”作為背景,将Luger創作于21世紀的“煙囪系列”鋪在畫作上時,效果是驚喜的,真正的藝術是可以超越時空,引起共鳴的。

來源:藝術中國

編輯:青青

聲明:轉載此文是出于傳遞更多資訊之目的。若有來源标注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們将及時更正、删除,謝謝。