作者:吳繼剛(貴州師範大學文學院副教授)

碑刻文獻是镌刻在石碑上的文字、圖案。寫本文獻則是以毛筆蘸墨在竹簡、木片、樹葉、碑石或植物纖維紙等書寫承載材料上書寫的文獻資料。它們之間的關系是值得探讨的。

從文獻發展的曆史階段來看,碑刻文獻處于以毛筆書寫形成文獻的曆史階段。其制作過程包括書丹、刊刻等最重要的兩步,前者是用毛筆蘸朱砂,按照寫本文獻的格式,把業已拟定的碑刻文稿,謄寫到畫有界格的石闆上。其後,用雕刀把石上字畫刊刻出來。書丹展現了寫本文獻的特點,其書體,忠實地反映了當時的書體面貌,即漢碑用漢隸,魏碑用魏碑體,南朝以來基本完成從隸書向楷書的過渡,至隋碑,南北書法臻于融合,為唐代書法起了先導作用,唐碑之楷則相當圓熟。而刊刻則展現了刻本文獻的特點。但碑刻以陰文為主,刻本則多為陽文。

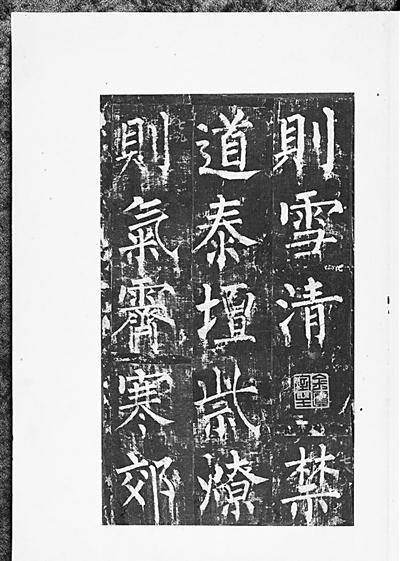

崔铉撰文、柳公權書《神策軍碑》(局部) 資料圖檔

從形制上看,碑刻類于卷軸,保留了簡策制度,即整體上采用豎線相隔,狀類繩編之簡策;其書寫行款格式,完全承襲傳統簡牍文獻的下行左走格式。從校讀符号上看,碑刻文獻或存有校讀符号,如重文符号用“(圖1)”。倒字校正符号作“し”,《八瓊室金石補正》雲:“‘刊處’二字之旁作‘し’形,蓋文系‘尋處刊形’,誤倒作‘刊處’也。”衍文,則在衍文右邊加點“•”号以示删除。脫文補刻,有的加補刻符号“く”,然後再補刻于旁。這些寫本是一樣的。

圖1

但碑刻在内容上有自己的特點,因為镂于金石是為了傳之不朽,是以碑刻多為旌表紀功以冀傳之後世而作。其所刊文字,或彰顯神靈祖宗的功德,或紀念英雄的偉業,或為描寫宏偉壯麗的建築,或刻名家詩賦,以紀山川之秀美,也有一部分為四部典籍、政治、宗教等高文大典,其意皆為傳播當世,遞之不朽。其所刻圖像,不論是文王、周公,還是孔、孟,也不論是老子、佛祖,還是彭祖、關公,無一不是明君、忠賢等正面形象。其所刻動物,青龍、白虎、朱雀、玄武四靈,有祛邪、避災、祈福之用;其邊飾卷草紋,忍冬、牡丹、石榴、荷花、菊花、蘭花等,多為耐寒、富貴、高格、傲岸的代表。内容嚴肅、規整,圖飾華美、典雅,同于刻本文獻。

綜上,碑刻兼具寫本與刻本的特點,但它所具備的寫本特點又明顯多于它所具備的刻本特點,是以它屬于寫本文獻的範疇。

碑刻文獻屬于寫本文獻的範疇,但從書寫載體、内容、作用等方面看,它又不同于其他寫本文獻。

從書寫載體來看,簡牍階段寫本文獻的書寫載體主要是竹簡、木牍,紙質寫本文獻的書寫載體為植物纖維紙,碑刻文獻的書寫載體則是石闆。這些石闆多用青石制成,但地方不同,使用石材亦不同。如北方之山東、河南、河北、山西,南方之湖北宜昌、四川隆昌等地,均盛産青石,河南郏縣采用當地紅石,四川地區則廣泛采用青砂石等。紙質寫卷直接在植物纖維紙上書寫即可。碑刻文獻的形成則要繁複得多,包括制碑、書丹、刻石等階段。具體來說,包括石料的鑿制、繪畫圖案、刻畫界格、書丹、刻繪圖案、镌刻、檢校、修複等幾個環節,其中最重要的環節為書丹上石與镌刻,即用毛筆蘸朱砂在畫好的界格内書寫,其後,再用雕刀在碑石上刻寫出陰文(少數為陽文)。镌刻是碑刻文獻有别于其他寫本文獻的根本原因所在。

從文獻的作用來看,不論是簡牍寫本時代,還是紙質寫本時代,政府律令、儒家經典、各類史乘、諸子百家、别集總集,皆書之于簡冊或者紙質卷本;而書之于碑石之碑刻文獻,多為碑志文,碑刻主要用于志墓等喪葬之用,這是碑志的主體作用。從内容構成來看,碑志文主要包括兩個部分,前序後銘,序文主要介紹墓主的名字、籍貫世系、仕曆、妻子以及卒葬時地等,銘文則對墓主的形貌、品德、功績進行贊頌。二者前榮後哀,即序文追述墓主生前之功烈,銘文直抒生者現實之悲情。

碑刻文獻由于質地堅固和流傳久遠,在文明傳播史上具有重要價值。從内容方面看,碑刻文獻可以校勘或印證其他寫本文獻,補充總集或别集。如蘇轼撰并正書之《宿九仙山》,“暫”,《蘇東坡全集》作“一”。“春”,《蘇東坡全集》作“香”。“半夜”,《蘇東坡全集》作“夜半”。詩文上石後未經改動,當以石刻文字為正。且細品文意,以石刻文字為優,可以校勘《蘇東坡全集》。曾國藩撰、孫海正書并跋之《題桂湖詩刻》則印證《曾文正公詩集》文字之确。宋代詞人章概之《蝶戀花詞》可補唐圭璋編纂、王仲聞參訂、孔凡禮補輯之總集《全宋詞》,清代詩人黃溥《黃溥李賢詩刻》可補别集《石崖集》《漫興集》等。

從文體方面看,碑刻文獻可以豐富古代文學的體裁,增加碑志、造像記、買地券等文體。劉勰《文心雕龍·诔碑》專門介紹诔、銘,開碑志文的先河。尤其是墓志,自漢末以來,以至有清,其所錄志主之生平仕曆、銘文等為文辭優美之傳記文學作品,是以曆代文學大家文集中多錄有碑志文,如《韓昌黎集》第二十二至三十五卷,《蘇東坡文集》第八十六至九十一卷等。此外,《柳子厚墓志銘》《泰州海陵縣主簿許君墓志銘》《五人墓碑記》則以文體優美、情感真摯而入選《古文觀止》。佛教造像記是指為各種宗教石窟、神龛等像的制作留下的記錄文字。該文體産生于北魏,直至近代,記載造像者、造像時間、所造之像、造像原因、發願之辭等幾個部分,如北魏“龍門四品”《始平公造像記》《魏靈藏造像記》《楊大眼造像記》《孫秋生造像記》等,均以叙事情切、書法靈動成為造像記之精品。買地券是西漢以來出現的具有鮮明道教文化特征的随葬文字材料,是一種象征性的證券,放在墓内以保證逝者對墓地的所有權不受侵犯。該文體涉及的内容包括墓主籍貫、身份、生卒時間、墓地位置坐向、買地時間、地價、四至、墓葬神煞、立券時間、立券人等。如西漢建元元年《王興圭買地券》、北宋元豐八年《蔡八郎買地券》等,這客觀上都豐富了傳世文學作品的文體。

從語言上看,碑刻文獻中産生的典故語豐富了寫本文獻的詞彙。尤其是漢魏六朝時期的碑刻,由于該時期是我國漢語之典故詞的凝固期,上古以來産生的大量典故在此期間迅速定型,并産生了一批新的典故詞。這些典故詞采用縮略造詞、割裂造詞兩種方法,前者如“鵬圖”“吐握”“升湖”“來歌”“還魚”“庵羅”,分别為古詩文語句、成語、神話故事、俗語民謠、曆史故事、佛教用語等;後者如“屍素”“埙篪”“支百”“彜叙”“鈞天”“佩犢”“翹車”等,這些典故詞的主要生存環境為碑刻文獻。

從書體方面看,清代以前我國的書學主要是帖學,但東晉以來“二王”之帖真本逐漸散失遺落,宋代以來的淳化閣帖、大觀帖等原始本越來越少,翻刻本已盡失原帖的面目與神韻,這些都導緻帖學式微。相反,碑拓則未經後世篡改,留存本真面目,是以借助帖學的衰微之機乘勢發展起來。至清中葉以來,碑學得到強盛的發展,出現了阮元、包世臣、康有為等一批大家。

《光明日報》( 2020年03月28日11版)