古語言:樹欲靜而風不止,子欲養而親不待也。樹要靜止,風卻不停息地刮得它搖動,這世間事物的客觀存在和發展,并不以人的意志為轉移。時間的流逝亦然,也不随個人意願而停止,不要等到年華老去時光不回,才幡然醒悟。

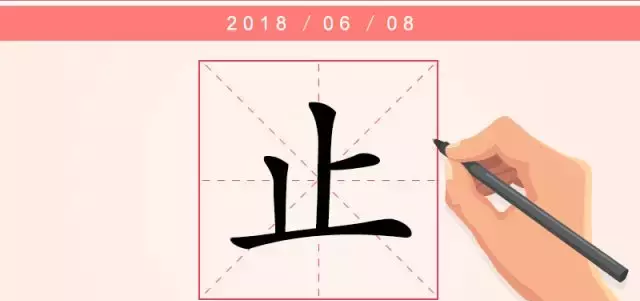

止,是一個獨體象形字,好像人的腳掌和腳趾的樣子,本義是指人的腳,引申指腳趾,這個意義後來就寫作趾。因為足在人體最下,是以引申可以指地基,這才是《說文解字》說的“止,下基也”,這個意義後來寫作址、阯。人通過腳的走動,可以去往任何地方,是以止也就有了至、臨、到的意思,由此再做引申,有了停止、靜止的意思,有了停留、逗留的意思,有了居住、處所的意思,有了禁止、去除的意思,另外,止還可以表示容止、舉止。這些意思,在趾、址、阯分化出去後,成為止之一字的主要意義。

陶淵明有一首很有意思的詩——《止酒》,止在這裡貫穿全詩,可以說是包含了其常用的各種意義:

居止次城邑,逍遙自閑止。

坐止高蔭下,步止荜門裡。

好味止園葵,大歡止稚子。

平生不止酒,止酒情無喜。

暮止不安寝,晨止不能起。

日日欲止之,營衛止不理。

徒知止不樂,未信止利己。

始覺止為善,今朝真止矣。

從此一止去,将止扶桑涘。

清顔止宿容,奚止千萬祀。

這是一首複字詩,全詩每句都有一個“止”,在這短短100個字中就出現了20個“止”。詩的内容主要是說因為飲酒傷身,陶淵明決定要“止酒”(戒酒),不過由于自己喜愛飲酒,戒酒頗下了一番功夫,比如說自己晚上停飲就不得安睡、早上停飲就起床遲延。幽默诙諧,讀來風趣盎然。

《老子》說:“知足不辱,知止不殆,可以長久。”所謂知止不殆,是謂懂得适可而止,能避免危險。關于知止一詞,有兩層意思,一層謂志在達到至善的境地,《大學》言大學之道,最後一句乃“在止于至善”,止于至善,是說當止于至善之所在,你知道至善所在,知道目标所在,并且知道要在那裡停止,則志有定向,“知止而後有定,定而後能靜”。另一層意思,則謂懂得适可而止、知足。面對誘惑,心如止水當然不容易,有些時候需要我們追求不停步,比如學無止境,但有的時候,卻需要我們知止。

人生總是短暫的、缺憾的,總是有做不完的事情,總是有得不到的東西,是以無論什麼時候回憶起來,就算不覺得後悔,也會有覺得可惜的時候,知止不易啊。但人總是要知止的,不知足、不知止,貪戀俗世,貪慕權财,卻并不會讓自己得到滿足,是以《韓詩外傳》說:“貪物而不知止者,雖有天下不富矣。”

知止并不是讓不思進取、安于現狀,而是教人們懂得當行則行、當止則止的道理。如果将知止與知足放在一起,無疑知止是比知足更高妙。因為知足來自于對外界給予的滿足,而知止則更重在自身的了悟,知道什麼時候該來,知道什麼時候該走,知道什麼時候停下腳步,知道什麼時候放開手。哪怕再不樂意,再不願意,也知道是時候停下了,于是停下來,止于此。

實體裡說能量守恒,人生何嘗不是如此。想要得到,就要付出,想要收獲,就要耕耘,有時候命運或許慷慨,給予你很多,但是命運的慷慨不是貪婪的理由,索取過多總會有需要償還的一天。

知止難能可貴。懂得知止,做到知止,才算是真正知“止”。(中央紀委國家監委網站 施希茜)