各位俠客朋友,我們都是一樣愛好武俠題材作品,可謂志同道合。“武俠”是中國一種特有的文學現象,隻要有華人的地方,就有武俠的愛好者。我現在還在看TVB版本的《笑傲江湖》,想到武俠未嘗不是像中國象棋、圍棋、茶道、中餐那樣牽動海内外華人的情懷。

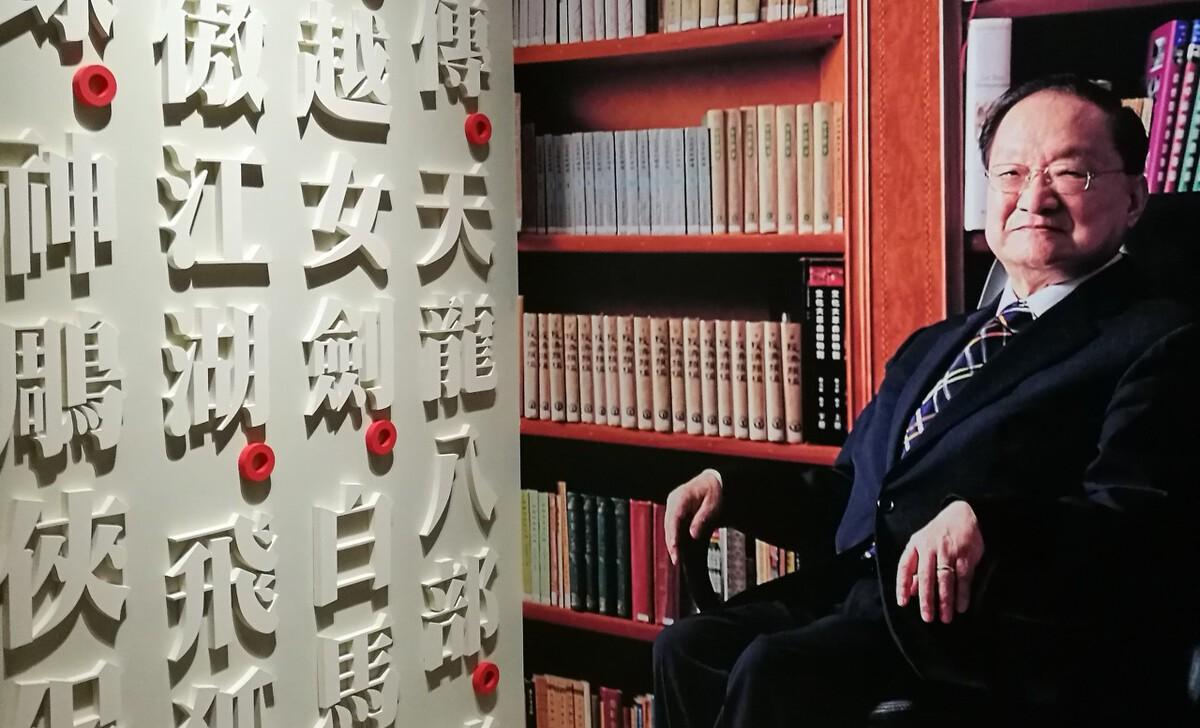

中國武俠界六七十年代,可謂是黃金時代。出現了像金庸、古龍、梁羽生那樣的大師,三位前輩代表了新派武俠的三座高峰,并稱武俠小說的三大宗師。金庸武俠小說取材于曆史野史,集佛學哲理、道家哲理、諸子百家文化、成語俗語、傳說典故、詩詞書畫、國術流派、奇經八脈、地理名勝之長,熔于一爐之中,境界高深莫測。至今人們津津樂道于他的《射雕英雄傳》,街頭巷尾流傳過這樣的歌謠:“東邪西毒歐陽鋒,南帝北丐洪七公。傻郭靖,娶黃蓉,美麗的公主是華筝。”可見他的小說流傳之廣,上至學者教授,下至販夫走卒,無不為之傾倒,至今還被反複翻拍成各種影視作品,造就了無數金庸迷;真正将台灣武俠推向世界華人圈的則是古龍,古龍武俠小說引進戲劇、推理、詩歌的成分,潇灑自如。如同福爾摩斯探案那樣,隻不過那些主人公不僅頭腦聰明,而且亦俠亦盜,身懷絕技,在我看來,這要比福爾摩斯探案精彩多了。古龍一生著叙頗豐,他筆下的人物風度翩翩,令無數讀者心向往之,譬如小李飛刀李尋歡、《大旗英雄傳》鐵中棠、俠盜楚留香、陸小鳳等等。當年《楚留香傳奇》在台灣播出的時候,達到了萬人空巷的盛況;梁羽生是中國新派武俠小說的開山鼻祖,從他寫《龍虎鬥京華》開始,中國新派武俠小說就誕生了,代表作是《七劍下天山》、《白發魔女傳》、《雲海玉弓緣》、《萍蹤俠影錄》等。我看電視劇《七劍下天山》的時候,非常着迷,看完影視又找了原著來讀,各位有興趣的朋友也可以去看一下,相信你也會被它吸引的。當然,既然是武俠小說的黃金時代,武俠名家自然就不止這些了,譬如台灣武俠四大天王諸葛青雲、程青雲等,在此就不一一例舉了。

武俠小說和言情小說一樣唯美,但遠比言情小說精彩,因為除了言情部分以外,武俠小說的故事情節更加激烈,是以我更喜歡武俠小說。我看言情小說時經常犯困,一部《紅樓夢》我斷斷續續半年還沒看完,一部《水浒傳》我一月不到就看完了,那時我在上國小,每天放學回家以及節假日就翻開看,沒看完總感覺不舒服,在腦海中幻想着後面的情節。到現在我都有這個毛病,看一部書或者一部電視劇沒看完心裡很不舒服,總想一口氣将它讀完看完,為此還耽誤過不少正事,這些都是後話了。

很多男孩子心中都有一個武俠夢,都曾幻想自己是一個行俠仗義、鋤強扶弱的俠客,幻想自己像郭靖那樣,有黃蓉那麼聰明活潑又漂亮的女孩子陪伴;幻想有洪七公的打狗棒,甚至偷偷練過“打狗棒法”和“降龍十八掌”。其實我也一樣,我小時候就對喬峰、郭靖、楊過、令狐沖、天山七劍客、金世遺、于承珠、李尋歡、楚留香、陸小鳳這些人物癡迷不已。

武俠影響了當代不少人,而且不止我們這一代。一九八五年,大陸開始播放《射雕英雄傳》,那時候剛剛改革開放,農村隻有少數人家買了黑白電視機,辛苦勞作一天之餘,晚飯後把電視機放在門口的一張大桌上,下面擠滿了人,或坐或站都在津津有味地看電視,這種情況到現在還偶爾有人提起。我父親那時候還小,直到現在他印象最深的、最喜愛的電視劇還是那部八三版的《射雕英雄傳》。他自己也很愛好武俠,看過不少武俠原著,我看過的第一部武俠小說《散花女俠》,就是我父親小時候留下來的,現在我還收藏着他看過的《鹿鼎記》和《飛狐外傳》。實際上,現在的武俠讀者除了大部分青少年外,仍有不少中老年人。而飛速發展的網絡資訊技術,為我們閱讀武俠提供了便利,我們不僅可以買到武俠原著,還可以在網上閱讀、在手機上閱讀,除此之外,還可以觀看武俠題材的影視作品。

唯一令人感到不快的是,現在的武俠有些變了質,不是越變越好,而是越變越差。現在的武俠作品與上世紀五十年代到八九十年代的作品相比,相去甚遠,這不得不令人失望。現在武俠由“金古梁時期”的新派武俠風格轉向言情、玄幻、穿越、仙俠、修真風格,此後再也見不到多少經典作品了。當然,我是從整體上來說,現在的武俠小說不如以往的武俠小說,現在的武俠影視不如以往的武俠影視。但是,現在的武俠小說中仍然是有大師和經典作品的,像步非煙、滄月這些作家的小說,文字寫得非常美,其中還是有很多可借鑒之處的;像《尋秦記》、《大唐雙龍傳》、《神話》這些作品亦不失為經典之作。同樣,武俠影視經典作品也日漸減少,現在翻拍的很多武俠作品都将原著改得面目全非,減去了武俠的戲份,增加了很多無聊的言情,劇情拖沓。至于武打場面,更是天馬行空,一飛飛到月亮之上,真正做到了“可上九天攬月,可下五洋捉鼈。”,這種太過浮誇的特效,實在不敢恭維。這種情況,對比八九十年代與一零年以後的武俠影視作品就知道了。

我是一個純粹的武俠迷,武俠看得多了,自然而然有些手癢。于是想練練筆,自己嘗試寫點東西,也算滿足一下自己小孩時的武俠夢。《烽火女兒行》我費勁構思了許久,我寫字比較慢,是以花費了許多時間精力,但我認為這是值得的,一想到在武俠世界裡,有我崇拜的那些英雄人物形象,在現實世界裡,又有許多與我志同道合的“俠友”,我就十分高興。以下是我的一點心得,我姑妄言之,各位讀者朋友姑妄聽之。

正如前面講過“武俠是中國一種特有的文化現象。”武俠源遠流長,其源頭就是原始時期,人們狩獵必須要掌握一些基本的格鬥技術,才能更好地避免自身受到傷害,也就是說,“國術”的誕生就是“武俠”的源頭。中國古代對于武俠的了解還真不少,其中有名的是韓非子的“儒以文亂法,俠以武犯禁。”從某種層面上看,中國四大傳統文化可歸為“武”、“俠”、“儒”、“道”。“武俠小說”是一種文學題材,裡面包羅萬象,既有諸子百家文化,又有古人的社會生活畫面、政治體制,更反映了古人的思想觀念。現在的武俠小說完全脫離時代和社會背景,内容和形式不統一,将現代人的觀念嫁接在古人心中,這也就是我為什麼批評現在的武俠小說和武俠影視的主要原因,主要是因為寫作者缺少生活體驗,編劇缺少文化常識。不止武俠影視,很多曆史題材的電視劇也一樣,比如隋炀帝修建大運河,初衷是為友善自己下江南遊玩,當時的人埋怨勞民傷财,昏君無道,怎麼會知道“罪在當代,功在千秋。”更不會喊出這樣的話;還有西漢時期有包子吃,宋朝出現一大片玉米地,這樣的明顯錯誤是不應該有的。

關于“武俠”最早的記載是西漢司馬遷的《史記·刺客列傳》,裡面寫的那些刺客,就是最早的武俠故事。比如“士為知己者死,女為悅己者容”的豫讓;為報答知遇之恩,刺殺吳王僚的專諸;“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不複還”的荊轲;這些人的故事一直流傳到今天。此後曆朝曆代,“武俠小說”都以其獨有的形式發展,例如魏晉六朝的志怪小說、唐傳奇、宋元話本等等。真正對現代武俠小說有大貢獻的是兩部書,一是明朝施耐庵的《水浒傳》,二是清朝石玉昆的《三俠五義》,民國時期亦有不少武俠大家。現代武俠小說自從梁羽生先生的《龍虎鬥京華》之後,便稱為新派武俠小說,豐富了武俠的内涵,“俠”不再是統治階級的鷹犬,不再是個人的快意恩仇行為,而是一種正義的行為,所謂“為國為民,俠之大者”,大到保家衛國,小到鋤強扶弱。

《烽火女兒行》是我的一次嘗試,我将會不停地耕耘下去,雖然有時比較忙,但隻要一有空閑時間我就會繼續寫一點。我寫字比較慢,而且詞句會反複推敲,有時一天隻能寫一千字,這過程會比較漫長,寫完不知何年何月,我希望各位知心讀者朋友能夠持續關注我,給我一些鼓勵,你們的支援将使我繼續走下去。小說中難免有不少失誤敗筆之處,望各位慧眼讀者批評指正!朋友們的意見永遠是受歡迎的。