主播君的話

今年5月14日是焦裕祿同志離開我們57周年的紀念日。正在全國各行各業熱烈開展的黨史學習教育中,對黨史上重要人物、重要事件的學習研究是題中應有之義。為黨和人民的事業忘我工作的縣委書記的好榜樣焦裕祿同志,是值得我們深切緬懷的好幹部、好前輩。我們特約請現活躍在共青團基層工作第一線的他的後人撰寫回憶文章,以飨讀者。

蘭桐花開

作者朱銳,系共青團廣東省深圳市寶安區委書記,焦裕祿的外孫

今年4月,我回了一趟蘭考,正巧趕上桐花節,第一次見到滿城桐花開的景象。

說來慚愧,外祖母2005年過世後,由于在外地工作的原因,我回蘭考的次數屈指可數,沒趕上過泡桐開花自然也在情理之中。印象中的蘭考,還一直停留在外祖母家殘破的紅磚房、門前的黃土路、大片大片的麥田和東壩頭的那兩條鐵軌上。

受共青團蘭考縣委的邀請,這次回蘭考我有機會又去了一趟東壩頭鄉。汽車行駛在鄉間平整的水泥路上,兩旁的桐花都開了,一團團一簇簇,密密匝匝的,淡紫色的花萼散發着淡淡的清香。車子一路開到黃河邊,令人驚喜的是,鐵軌還靜靜地躺在那裡,被周圍的泡桐簇擁着,枕木間落滿了桐花,三五成群的年輕人在這裡拍照打卡。

從小聽外祖母說,東壩頭的張莊村,曾是蘭考縣最大的風口,也是外祖父當年治理風沙最難啃的一塊硬骨頭。團縣委的同志不無驕傲地對我說:“2014年春天,習近平總書記曾經到過這裡,如今的變化可大了咧。”沿着幸福路一直往裡走,紅牆黛瓦、裝飾古樸的農家樂家家都在開門迎客,印有花生糕、鮮花醬的招牌在陽光下熠熠生輝;有說有笑的中年婦女聚集在布鞋工坊,一針一線納着千層底;春光油坊的小磨香油飄出陣陣醇香,彌散整條街道;緻富帶頭人闫春光主動和我打起了招呼……這一切,變化太大了,徹底颠覆了我印象中張莊塵土飛揚、殘垣斷壁的兒時印象。

相比蘭考留給我的記憶,外祖父的形象更是大多從書本文章、影視作品中慢慢成型。外祖父去世的時候,我母親隻有9歲,父母幾乎從不主動跟我提起外祖父的事。印象最深的,還是我剛參加工作那年,外祖母跟我提起的一個關于泡桐樹的小插曲。

外祖母是個寡言少語的人,她外冷内熱,感情都藏在心底,很少通過語言表達出來。那一次,外祖母卻因為泡桐樹的事跟我發起了“牢騷”。她聽說,有人提出蘭考的風沙并不是焦裕祿治好的,因為直到焦裕祿去世,蘭考依然是風沙漫天。外祖母對這種說法很是不屑,她說:“那時種樹,不像現在,很多機關種樹,都是直接買大樹,甚至去買百年老樹,你外祖父當年帶着大家種下的都是小樹苗,手指般粗細的小樹自然擋不住風沙。頭一年栽樹,第二年你外祖父就去世了,可樹還活着,還在生長,長大了自然就能擋住風沙。前人栽樹、後人乘涼,做人要講良心。”

是呀,外祖母講了一輩子良心,蘭考人也講了一輩子良心,一茬茬的蘭桐、一輩輩的努力就是明證。外祖父帶領蘭考人民用泡桐治沙造田,鞠躬盡瘁,倒在開着淡紫色花朵的桐樹下,融入了桐花,融入了大地,化作了一棵參天的泡桐,屹立在蘭考人民的心中。

精神在,力量就在,希望就在。時至今日,黃河岸邊的蘭考,千頃澄碧,貧困遠離,早已換了人間。

好文薦讀

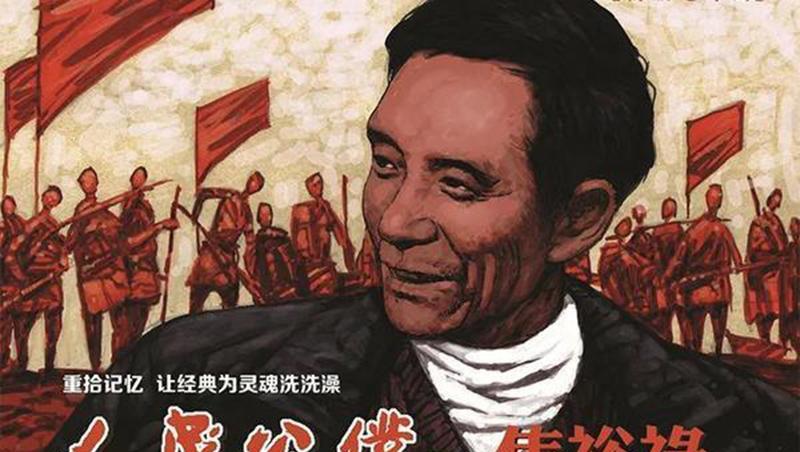

《縣委書記的好榜樣——焦裕祿》

原載1966年2月7日《人民日報》縣委書記的榜樣——焦裕祿。

作者簡介:穆青,1921年生,回族,河南杞縣人,長期從事新聞工作,著有《穆青散文選》《彩色的世界》《十個共産黨員》《新聞散記》及《穆青攝影集》等。

一九六二年冬天,正是豫東蘭考縣遭受内澇、風沙、鹽堿三害最嚴重的時刻。這一年,春天風沙打毀了二十萬畝麥子,秋天淹壞了三十多萬畝莊稼,鹽堿地上有十萬畝禾苗堿死,全縣的糧食産量下降到曆年的最低水準。

就是在這樣的關口,黨派焦裕祿來到了蘭考。

展現在焦裕祿面前的蘭考大地,是一幅多麼嚴重的災荒的景象啊!橫貫全境的兩條黃河故道,是一眼看不到邊的黃沙;片片内澇的窪窩裡,結着青色的冰淩;白茫茫的鹽堿地上,枯草在寒風中抖動。

困難,重重的困難,像一副沉重的擔子,壓在這位新到任的縣委書記的雙肩。但是,焦裕祿是帶着《毛澤東選集》來的,是懷着改變蘭考災區面貌的堅定決心來的。在這個貧農出身的共産黨員看來,這裡有三十六萬勤勞的人民,有烈士們流鮮血解放出來的九十多萬畝土地。隻要加強黨的上司,一時有天大的艱難,也一定要殺出條路來。

第二天,當大家知道焦裕祿是新來的縣委書記時,他已經下鄉去了。

他到災情最重的公社和大隊去了。他到貧下中農的草屋裡,到飼養棚裡,到田邊地頭,去了解情況,觀察災情去了。他從這個大隊到那個大隊,一路走,一路和同行的幹部談論。見到沙丘,他說:”栽上樹,豈不是成了一片好綠林!”見到澇窪窩,他說:“這裡可以栽葦、種蒲、養魚。”見到堿地,他說:“治住它,把一片白變成一片青!”轉了一圈回到縣委,他向大家說:“蘭考是個大有作為的地方,問題是要幹,要革命。蘭考是災區,窮,困難多,但災區有個好處,它能鍛煉人的革命意志,培養人的革命品格。革命者要在困難面前逞英雄。”

焦裕祿的話,說得大家心裡熱呼呼的。大家議論說,新來的縣委書記看問題高人一着棋,他能從困難中看到希望,能從不利條件中看到有利因素。

“關鍵在于思想的改變”

連年受災的蘭考,整個縣上的工作,幾乎被發統銷糧、貸款、救濟棉衣和燒煤所淹沒了。有人說縣委機關實際上變成了一個供給部。那時候,很多群衆等待救濟,一部分幹部被災害壓住了頭,對改變蘭考面貌缺少信心,少數人甚至不願意留在災區工作。他們害怕困難,更害怕犯錯誤……

焦裕祿想:“群衆在災難中兩眼望着縣委,縣委挺不起腰杆,群衆就不能充分發動起來。‘幹部不領,水牛掉井’,要想改變蘭考的面貌,必須首先改變縣委的精神狀态。”

夜,已經很深了,焦裕祿躺在床上翻來覆去睡不着。他披上棉衣,找縣委一位副書記談心去了。

在這麼晚的時候,副書記聽見叩門聲,吃了一驚。他迎進焦裕祿,連聲問:“老焦,出了啥事?”

焦裕祿說:“我想找你談談。你在蘭考十多年了,情況比我熟,你說,改變蘭考面貌的主要問題在哪裡?”

副書記沉思了一下,回答說:“在于人的思想的改變。”

“對。”焦裕祿說,“但是,應該在思想前面加兩個字:上司。眼前關鍵在于縣委上司核心的思想改變。沒有抗災的幹部就沒有抗災的群衆。”

兩個人談得很久,很深,一直說到後半夜。他們的共同結論是,除“三害”首先要除思想上的病害;特别是要對縣委的幹部進行抗災的思想教育。不首先從思想上把人們武裝起來,要想完成除“三害”鬥争将是不可能的。

嚴冬,一個風雪交加的夜晚,焦裕祿召集在家的縣委委員開會,人們到齊後,他并沒有宣布議事日程。隻說了一句:“走,跟我出去一趟。”就領着大家到火車站去了。

當時,蘭考車站上,北風怒号,大雪紛飛。車輛的屋檐下,挂着尺把長的冰柱。國家運送蘭考一帶災民前往豐收地區的專車,正從這裡飛馳而過,也還有一些災民,穿着國家救濟的棉衣,蜷曲在貨車上,擁擠在候車室裡……

焦裕祿指着他們,沉重地說:“同志們,你們看,他們絕大多數人,都是我們的階級兄弟。是災荒逼迫他們背井離鄉的,不能責怪他們,我們有責任。黨把這個縣三十六萬群衆交給我們,我們不能上司他們戰勝災荒,應該感到羞恥和痛心……”

他沒有再講下去,所有的縣委委員都沉默着低下了頭。這時有人才了解,為什麼焦裕祿深更半夜領着大家來看風雪嚴寒中的車站。

從車站回到縣委,已經是半夜時分了,會議這時候才正式開始。

焦裕祿聽了大家的發言之後,最後說:“我們經常口口聲聲說要為人民服務,我希望大家能牢記今晚的情景,這樣我們就會帶着階級感情,去上司群衆改變蘭考的面貌。”緊接着,焦裕祿組織大家學習《為人民服務》、《紀念白求恩》、《愚公移山》等文章,鼓舞大家的革命幹勁,勉勵大家像張思德、白求恩那樣工作。

以後,焦裕祿又專門召開了一次常委會,回憶蘭考的革命鬥争史。在殘酷的武裝鬥争年代,蘭考縣的幹部和人民,同敵人英勇搏鬥,前仆後繼。有個地區,在一個月内曾經有九個區長為革命犧牲。烈士馬福重被敵人剖腹後,腸子被拉出來挂在樹上。……焦裕祿說:“蘭考這塊地方,是同志們用鮮血換來的。先烈們并沒有因為蘭考人窮災大,就把它讓給敵人,難道我們就不能在這裡戰勝災害?”

一連串的階級教育和思想鬥争,使縣委上司核心,在嚴重的自然災害面前站起來了。他們打掉了在自然災害面前束手無策、無所作為的懦夫思想,從上到下堅定地樹立了自力更生消滅“三害”的決心。不久,在焦裕祿倡議和上司下,一個改造蘭考大自然的藍圖制訂出來。這個藍圖規定在三五年内,要取得治沙、治水、治堿的基本勝利,改變蘭考的面貌。這個藍圖經過縣委讨論通過後,報告了中共開封地委,焦裕祿在報告上,又着重加了幾句:

“我們對蘭考的一草一木都有深厚的感情。面對着目前嚴重的自然災害,我們有革命的膽略,堅決上司全縣人民,苦戰三五年,改變蘭考的面貌。不達目的,我們死不瞑目。”

這幾句話,深切地反映了當時縣委的決心,也是蘭考全黨在上級黨組織面前,一次莊嚴的宣誓。直到現在,它仍然深深地刻在縣委所有同志的心上,成為鞭策他們前進的力量。

“吃别人嚼過的馍沒味道”

焦裕祿深深地了解,理想和規劃并不等于現實,這澇、沙、堿三害,自古以來害了蘭考人民多少年啊!今天,要制伏“三害”,要把它們從蘭考土地上像送瘟神一樣驅走,必須進行大量艱苦細緻的工作,付出高昂的代價。

他想,按照毛主席的教導,不管做什麼工作,必須首先了解情況,進行調查研究。“沒有調查就沒有發言權”。要想戰勝災害,單靠一時的熱情,單靠主觀願望,事情斷然是辦不好的。即使硬幹,也要犯“閉塞眼睛捉麻雀”,“瞎子摸魚”的錯誤。要想戰勝災害,必須詳盡地掌握災害的底細,了解災害的來龍去脈,然後作出正确的判斷和部署。

他下決心要把蘭考縣一千八百平方公裡土地上的自然情況摸透,親自去掂一掂蘭考的“三害”究竟有多大份量。

根據這一想法,縣委先後抽調了一百二十個幹部、老農和技術員,組成一支三結合的“三害”調查隊,在全縣展開了大規模的追洪水,查風口,探流沙的調查研究工作。焦裕祿和縣委其他上司幹部,都參加了這場戰鬥。那時候,焦裕祿正患着慢性的肝病,許多同志擔心他在大風大雨中奔波,會加劇病情的發展,勸他不要參加,但他毫不猶豫地拒絕了同志們的勸告。他說:“吃别人嚼過的馍沒味道。”他不願意坐在辦公室裡依靠别人的彙報來進行工作,說完就背着幹糧,拿着雨傘和大家一起出發了。

每當風沙最大的時候,也就是他帶頭下去查風口,探流沙的時候,雨最大的時候,也就是他帶頭下去冒雨涉水,觀看洪水流勢和變化的時候。他認為這是掌握風沙、水害規律最有利的時機。為了弄清一個大風口、一條主幹河道的來龍去脈,他經常不辭勞苦地跟着調查隊,追尋風沙和洪水的去向,從黃河故道開始,越過縣界、省界,一直追到沙落塵埃,水入河道,方肯罷休。在這場艱苦的鬥争中,焦裕祿簡直變成一個滿身泥水的農村“脫坯人”了。他和調查隊的同志們經常在截腰深的水裡吃幹糧,蹲在泥水處歇息……

有一次,焦裕祿從杞縣陽公社回縣的路上,遇到了白帳子猛雨。大雨下了七天七夜,全縣變成了一片汪洋。焦裕祿想:“嗬,洪水呀,等還等不到哩,你自己送上門來了。”他回到縣裡後,連停也沒停,就帶着辦公室的三個同志檢視洪水去了。眼前隻有水,哪裡有路?他們靠着各人手裡的一根棍,探着,走着。這時,焦裕祿突然感到一陣陣肝痛,不時彎下身子用左手按着肝部。三個青年懇求着:“你回去休息吧。把任務交給我們,我們保證按照你的要求完成任務。”焦裕祿沒有同意,繼續一路走,一路工作着。

他站在洪水激流中,同志們為他張了傘,他畫了一張又一張水的流向圖。等他們趕到金營大隊,支部書記李廣志看見焦裕祿就吃驚地問:“一片汪洋大水,您是咋來的?”焦裕祿掄着手裡的棍子說:“就坐這條船來的。”李廣志讓他休息一下,他卻拿出自己畫的圖來,一邊指點着,一邊滔滔不絕地告訴李廣志,根據這裡的地形和水的流勢,應該從哪裡到哪裡開一條河,再從哪裡到哪裡挖一條支溝……這樣,就可以把這幾個大隊的積水,統統排出去了。李廣志聽了非常感動,他沒有想到焦裕祿同志的上司工作竟這樣的深入細緻;到吃飯的時候了,他要給焦裕祿派飯,焦裕祿說:“雨天,群衆缺燒的,不吃啦!”說着就又向風雨中走去。

送走了風沙滾滾的春天,又送走了雨水集中的夏季,調查隊在風裡、雨裡、沙窩裡、激流裡度過了一個月又一個月,方圓跋涉了五千餘裡,終于使縣委抓到了蘭考“三害”的第一手資料。全縣有大小風口八十四個,經調查隊一個個查清,編了号,繪了圖;全縣有大小沙丘一千六百個,也一個個經過丈量,編了号、繪了圖;全縣的千河萬流,淤塞的河渠,阻水的路基、涵閘……也調查得清清楚楚,繪成了詳細的排澇洩洪圖。

這種大規模的調查研究,使縣委基本上掌握了水、沙、堿發生發展的規律。幾個月辛苦奔波,換來了一整套又具體又詳細的資料,把全縣抗災鬥争的戰鬥部署,放在一個更科學更紮實的基礎之上。大家都覺得方向明,信心足,無形中增添了不少的力量。

“榜樣的力量是無窮的”

夜已經很深了,陣陣的肝痛和縣委工作沉重的擔子,使焦裕祿久久不能入睡。他的心在想着蘭考縣的三十六萬人和二千五百七十四個生産隊。抗災鬥争的發展是不平衡的,基層幹部和群衆的思想覺悟也有高有低,怎樣才能充分調動起群衆的革命積極性?怎樣才能更快地在全縣範圍内開展起轟轟烈烈的抗災鬥争?……

焦裕祿在苦苦思索着。

他披衣起床,重又翻開《毛澤東選集》。在多年的工作中,焦裕祿已養成了學習毛主席著作的習慣,他從毛主席的著作中汲取了無窮的智慧和力量。無論在辦公室,或下鄉工作,他總要提着一個布兜兒,裝上《毛澤東選集》帶在身邊。他曾對縣委的同志們介紹自己學習毛主席著作的方法,叫做“白天到群衆中調查通路,回來讀毛主席著作,晚上‘過電影’,早上記筆記。”他所說的“過電影”,主要是指聯系實際來思考問題。他說:“無論學習或工作,不會‘過電影’那是不行的。”

現在,全縣抗災鬥争的情景,正像一幕幕的電影活動在他的腦海裡,他帶着一連串的問題,去閱讀毛主席《關于上司方法的若幹問題》那篇文章。

“我們共産黨人無論進行何項工作,有兩個方法是必須采用的,一是一般和個别相結合,二是上司和群衆相結合。”

“從群衆中集中起來又到群衆中堅持下去,以形成正确的上司意見,這是基本的上司方法。”

毛主席的話給了他很大的力量,眼前一下子豁亮起來。他決定發動縣委上司同志再到貧下中農中間去。他自己更是經常住在老貧農的草庵子裡,蹲在牛棚裡,和群衆一起吃飯,一起勞動。他帶着高昂的革命激情和對群衆的無限信任,在廣大貧下中農間詢問着、傾聽着、觀察着。他聽到許多貧下中農要求“翻身”、要求革命的呼聲,看到許多隊自力更生、奮發圖強對“三害”鬥争的革命精神。他在群衆中學到了不少治沙、治水、治堿的辦法,總結了不少可貴的經驗。群衆的智慧,使他受到極大的鼓舞,也更加堅定了他戰勝災害的信心。

韓村是一個隻有二十七戶人家的生産隊。一九六二年秋天遭受了毀滅性的澇災,每人隻分了十二兩紅高粱穗。在這樣嚴重的困難面前,生産隊的貧下中農提出,不向國家伸手,不要救濟糧、救濟款,自己割草賣草養活自己。他們說:搖錢樹,人人有,全靠自己一雙手。不能支援國家,心裡就夠難受了,決不能再拉國家的後腿。就在這年冬天,他們割了二十七萬斤草,養活了全體社員,養活了八頭牲口。還修理了農具,買了七輛架子車。

秦寨大隊的貧下中農社員,在鹽堿地上刮掉一層皮,從下面深翻出好土,蓋在上面。他們大幹深翻地的時候,正是最困難的一九六三年夏季。他們說:“不能幹一天幹半天,不能翻一鍁翻半鍁,用蠶吃桑葉的辦法,一口口啃,也要把這堿地啃翻個個兒。”

趙垛樓的貧下中農在七季基本絕收以後,冒着傾盆大雨,挖河渠,挖排水溝,同暴雨内澇搏鬥。一九六三年秋天,這裡一連九天暴雨,他們卻奪得了好收成,賣了八萬斤餘糧。

雙楊樹的貧下中農在農作物基本絕收的情況下,雷打不散,社員們兌雞蛋賣豬,買牲口買種子,堅持走集體經濟自力更生的道路,社員們說:“窮,咱們窮到一塊兒;富,咱們富到一塊兒。”

韓村、秦寨、趙垛樓、雙楊樹,廣大貧下中農自力更生的革命精神,使焦裕祿十分激動。他認為這就是在毛澤東思想哺育下的貧下中農革命精神的好榜樣。他在縣委會議上,多次講述了這些先進典型的重大意義,并親自總結了他們的經驗。他說:“榜樣的力量是無窮的,我們應該把群衆中這些可貴的東西,集中起來,再堅持下去,号召全縣社隊向他們學習。”

一九六三年九月,縣委在蘭考冷凍廠召開了全縣大隊小隊幹部的盛大集會,這是扭轉蘭考局勢的大會,是蘭考人民自力更生、奮發圖強的一次誓師大會。會上,焦裕祿為韓村、秦寨、趙垛樓、雙楊樹的貧下中農鳴鑼開道,請他們到主席台上,拉他們到萬人之前,大張旗鼓地表揚他們的革命精神。他把群衆中這些革命的東西,集中起來,總結為四句話:“韓村的精神,秦寨的決心,趙垛樓的幹勁,雙楊樹的道路。”他說:這就是蘭考的新道路!是毛澤東思想指引的道路!他大聲疾呼,号召全縣人民學習這四個樣闆,發揚他們的革命精神,在全縣範圍内鎖住風沙,制伏洪水,向“三害”展開英勇的鬥争!

這次大會在蘭考抗災鬥争的道路上,是一個偉大的轉折。它激發了群衆的革命豪情,鼓舞了群衆的革命鬥志,有力地推動了全縣抗災鬥争的發展。它使韓村等四個榜樣的名字傳遍了蘭考;它讓毛澤東思想的偉大紅旗,在蘭考三十六萬群衆的心目中,高高地升起!

從此,蘭考人民的生活中多了兩個東西,這就是縣委和縣人委發出的“奮發圖強的嘉獎令”和“革命硬骨頭隊”的命名書。

“當群衆最困難的時候,共産黨員要出現在群衆面前”

就在蘭考人民對澇、沙、堿三害全面出擊的時候,一場比過去更加嚴重的災害又向蘭考襲來。一九六三年秋季,蘭考縣一連下了十三天雨,雨量達二百五十毫米。大片大片的莊稼汪在窪窩裡,漬死了。全縣有十一萬畝秋糧絕收,二十二萬畝受災。

焦裕祿和縣委的同志們全力投入了生産救災。

那是個冬天的黃昏。北風越刮越緊,雪越下越大,焦裕祿聽見風雪聲,倚在門邊望着風雪發呆。過了會兒,他又走回來,對辦公室的同志們嚴肅地說:“在這大風大雪裡,貧下中農住得咋樣?牲口咋樣?”接着他要求縣委辦公室立即通知各公社做好幾件雪天工作。他說:“我說,你們記記。第一、所有農村幹部必須深入到戶,訪貧問苦,安置無屋居住的人,發現斷炊戶,立即解決。第二、所有從事農村工作的同志,必須深入牛屋檢查,照顧老弱病畜,保證不凍壞一頭牲口。第三、安排好室内副業生産。第四、對于參加運輸的人畜,凡是被風雪隔在途中,在哪個大隊的範圍,由哪個大隊熱情招待,保證吃得飽,住得暖。第五、教育全黨,在大雪封門的時候,到群衆中去,和他們同甘共苦。最後一條,把檢查執行的情況迅速報告縣委。”辦公室的同志記下他的話,立即用電話向各公社發出了通知。

這天,外面的大風雪刮了一夜。焦裕祿的房子裡,電燈也亮了一夜。第二天,窗戶紙剛剛透亮,他就挨門把全院的同志們叫起來開會。焦裕祿說:“同志們,你們看,這場雪越下越大,這會給群衆帶來很多困難,在這大雪擁門的時候,我們坐在辦公室裡烤火,應該到群衆中間去。共産黨員應該在群衆最困難的時候,出現在群衆的面前,在群衆最需要幫助的時候,去關心群衆,幫助群衆。”

簡短的幾句話,像刀刻的一樣刻在每個同志的心上。有人眼睛濕潤了,有人有多少話想說也說不出來了。他們的心飛向冰天雪地的茅屋去了。大家立即帶着救濟糧款,分頭出發了。

風雪鋪天蓋地而來。北風響着尖厲的哨音,積雪有半尺厚。焦裕祿迎着大風雪,什麼也沒有披,火車頭帽子的耳巴在風雪中忽閃着。那時,他的肝痛常常發作,有時痛得厲害,他就用一支鋼筆硬頂着肝部。現在他全然沒想到這些,帶着幾個年輕小夥子,踏着積雪,一邊走,一邊高唱《南泥灣》。

這一天,焦裕祿沒烤群衆一把火,沒喝群衆一口水,風雪中,他在九個村子,通路了幾十戶生活困難的老貧農。在梁孫莊,他走進一個低矮的柴門。這裡住的是一雙無兒無女的老人。老大爺有病躺在床上,老大娘是個瞎子。焦裕祿一進屋,就坐在老人的床頭問寒問饑。老大爺問他是誰?他說:“我是您的兒子。”老人問他大雪天來幹啥?他說:“毛主席叫我來看望你老人家。”老大娘感動得不知說什麼才好,用顫抖的雙手上上下下摸着焦裕祿。老大爺眼裡噙着淚說:“解放前,大雪封門,地主來逼租,攆得我串人家的屋檐,住人家的牛屋。”焦裕祿安慰老人說:“如今印把子抓在咱手裡,蘭考受災受窮的面貌一定能夠改變過來。”

就是在這次雪天送糧當中,焦裕祿也看到和聽到了許多貧下中農極其感人的故事。誰能夠想到,在毀滅性的澇災面前,竟有那麼一些生産隊,兩次三番退回國家送給他們的救濟糧、救濟款。他們說:把救濟糧、救濟款送給比我們更困難的兄弟隊吧,我們自己能想辦法養活自己!

焦裕祿心裡多麼激動啊!他看到毛澤東思想像甘露一樣滋潤了蘭考人民的心,黨号召的自力更生、奮發圖強的精神,在困難面前逞英雄的硬骨頭精神,已經變成千千萬萬群衆敢于同天抗,同災鬥的物質力量了。

有了這種精神,在蘭考人民面前還有什麼天大的災害不能戰勝!

縣委書記要善于當“班長”

焦裕祿常說,縣委書記要善于當“班長”,要把縣委這個“班”帶好,必須使這“一班人”思想齊、動作齊。而要統一思想、統一行動,就必須靠毛澤東思想。

他是這樣想的,也是這樣做的。

縣人委有一位從豐收地區調來的上司幹部,提出了一個裝潢縣委和縣人委上司幹部辦公室的計劃。連桌子、椅子、茶具,都要換一套新的。為了好看,還要把城裡一個污水坑填平,上面蓋一排新房子。縣委多數同志激烈地反對這個計劃。也有人問:“錢從哪裡來?能不能花?”這位上司幹部管财政,他說:“花錢我負責。”

但是,焦裕祿提了一個問題:

“坐在破椅子上不能革命嗎?”他接着說明了自己的意見:

“災區面貌沒有改變,還大量吃着國家的統銷糧,群衆生活很困難。富麗堂皇的事,不但不能做,就是連想也很危險。”

後來,焦裕祿找這位上司幹部談了幾次話,幫助他認識錯誤。焦裕祿對他說:蘭考是災區,比不得豐收區。即使是豐收區,你提的那種計劃,也是不應該做的。焦裕祿勸這位上司幹部到貧下中農家裡去住一住,到貧下中農中間去看一看。去看看他們想的是什麼,做的是什麼。焦裕祿作為縣委的班長,他從來不把自己的意見,強加于人。他對同志們要求非常嚴格,但他要求得入情入理,叫你自己從内心裡生出改正錯誤的力量。不久以後,這位上司幹部認識了錯誤,自己收回了那個“建設計劃”。

有一位公社書記在工作中犯了錯誤。當時,縣委開會,多數委員主張處分這位同志,但焦裕祿經過再三考慮,提出暫時不要給他處分。焦裕祿說,這位同志是我們的階級兄弟,他犯了錯誤,給他處分固然是必要的;但是,處分是為了達到治病的目的。目前改變蘭考面貌,是一個艱巨的鬥争,不如派他到最艱苦的地方去,考驗他,鍛煉他,給他以改正錯誤的機會,讓他為黨的事業出力,這樣不是更好嗎?

縣委同意了焦裕祿的建議,決定派這個同志到災害嚴重的趙垛樓去蹲點。這位同志臨走時,焦裕祿把他請來,嚴格地提出批評,親切地提出希望,最後焦裕祿說:“你想想,當一個不堅強的戰士,當一個忘了群衆利益的共産黨員,多危險、多可恥啊!先烈們為解放蘭考這塊地方,能付出鮮血、生命;難道我們就不能建設好這個地方?難道我們能在自然災害面前當怕死鬼?當逃兵?”

焦裕祿的話,一字字、一句句都緊緊扣住這位同志的心。這話的分量比一個最重的處分決定還要沉重,但這話也使這位同志充滿了戰鬥的激情。階級的情誼,革命的情誼,黨的溫暖,在這位犯錯誤的同志的心中激蕩着,他滿眼流着淚,說:“焦裕祿同志,你放心……”

這位同志到趙垛樓以後,立刻同群衆一道投入了治沙治水的鬥争。他發現群衆的生活困難,提出要賣掉自己的自行車,幫助群衆,縣委制止了他,并且指出,目前最迫切的問題,是從思想上武裝趙垛樓的社員群衆,上司他們起來,自力更生進行頑強的抗災鬥争,一輛自行車是不能解決什麼問題的。以後,焦裕祿也到趙垛樓去了。他關懷趙垛樓的兩千來個社員群衆,他也關懷這位犯錯誤的階級弟兄。

就在這年冬天,趙垛樓危害農田多年的二十四個沙丘,被社員群衆用沙底下黃膠泥封蓋住了,社員們還挖通了河渠,治住了内澇。這個一連七季吃統銷糧的大隊,一季翻身,賣餘糧了。

也就在趙垛樓大隊"翻身"的這年冬天,那位犯錯誤的同志,思想上也翻了個個兒。他在抗災鬥争中,身先士卒,表現得很英勇。他沒有辜負黨和焦裕祿對他的期望。

焦裕祿,出身在山東淄博一個貧農家裡,他的父親在解放前就被國民黨反動派逼迫上吊自殺了。他從小逃過荒,給地主放過牛,扛過活,還被日本鬼子抓到東北挖過煤。他帶着家仇、階級恨參加了革命隊伍,在部隊、農村和工廠裡做過基層工作。自從參加革命一直到當縣委書記以後,他始終保持着勞動人民的本色。他常常開襟解懷,卷着褲管,樸樸實實地在群衆中間工作、勞動。貧農身上有多少泥,他身上有多少泥。他穿的襪子,補了又補,他夫妻要給他買雙新的,他說:“跟貧下中農比一比,咱穿得就不錯了。”夏天他連涼席也不買,隻花四毛錢買一條蒲席鋪。

有一次,他發現孩子很晚才回家去。一問,原來是看戲去了。他問孩子:“哪裡來的票?”孩子說:“收票叔叔向我要票,我說沒有。叔叔問我是誰?我說焦書記是我爸爸。叔叔沒有收票就叫我進去了。”焦裕祿聽了非常生氣,當即把一家人叫來“訓”了一頓,指令孩子立即把票錢如數送給戲院。接着,他又建議縣委起草了一個通知,不準任何幹部特殊化,不準任何幹部和他的子弟“看白戲”……

“焦裕祿是我們縣委的好班長,好榜樣。”

“在焦裕祿上司下工作,方向明,信心大,敢于大作大為,心情舒暢,就是累死也心甘。”

焦裕祿的戰友這樣說,反對過他的人這樣說,犯過錯誤的人也是這樣說。他心裡裝着全縣人民,唯獨沒有他自己。縣委一位副書記在鄉下患感冒,焦裕祿幾次打電話,要他回來休息;組織部一位同志有慢性病,焦裕祿不給他配置設定工作,要他安心療養;财委一位同志患病,焦裕祿多次催他到醫院檢查……焦裕祿的心裡,裝着全體黨員和全體人民,唯獨沒有他自己。

一九六四年春天,正當黨上司着蘭考人民同澇、沙、堿鬥争勝利前進的時候,焦裕祿的肝病也越來越重了。很多人都發現,無論開會、作報告,他經常把右腳踩在椅子上,用右膝頂住肝部。他棉襖上的第二和第三個扣子是不扣的,左手經常揣在懷裡。人們留心觀察:原來他越來越多地用左手按着時時作痛的肝部,或者用一根硬東西頂在右邊的椅靠上。日子久了,他辦公室的藤椅上,右邊被頂出了一個大窟窿。他對自己的病,是從來不在意的。同志們問起來,他才說他對肝痛采取了一種壓迫止痛法。縣委的同志勸他療養,他笑着說:“病是個欺軟怕硬的東西,你壓住它,它就不欺負你了。”焦裕祿暗中忍受了多大的痛苦,連他的親人也不清楚。他真是全心全意投到改變蘭考面貌的鬥争中去了。

焦裕祿到地委開會,地委負責同志勸他住院治療,他說:“春天要安排一年的工作,離不開!”沒有住。地委給他請來一位有名的中醫診斷,開了藥方,因為藥費很貴,他不肯買。他說:“災區群衆生活很困難,花這麼多錢買藥,我能吃得下嗎?”縣委的同志背着他去買來三劑,強讓他服了,但他執意不再服第四劑。

那天,縣委辦公室的幹部張思義和他一同騎自行車到三義寨公社去。走到半路,焦裕祿的肝痛發作,痛得騎不動,兩個人隻好推着自行車慢慢走。剛到公社,大家看他氣色不好,就猜出是他又發病了。公社的同志說:“休息一下吧。”他說:“談你們的情況吧,我不是來休息的。”

公社的同志一邊彙報情況,一邊看着焦裕祿強按着肚子在作筆記。顯然,是肝痛得使手指發抖,鋼筆幾次從手指間掉了下來。彙報的同志看到這情形,忍住淚,連話都說不出來了,而他,故意做出神情自若的樣子,說:

“說,往下說吧。”

一九六四年的三月,蘭考人民的除“三害”鬥争達到了高潮,焦裕祿的肝病也到了嚴重的關頭。躺在病床上,他的心潮洶湧澎湃,奔向那正在被改造着的大地。他滿腔激情地坐到桌前,想動手寫一篇文章,題目是:《蘭考人民多奇志,敢教日月換新天》。他鋪開稿紙,拟了四個小題目:一、設想不等于現實。二、一個落後地區的改變,首先是上司思想的改變。上司思想不改變,外地的經驗學不進,本地的經驗總結不起來。三、榜樣的力量是無窮的。四、精神原子彈--物質變精神,精神變物質。

充滿了革命樂觀主義的焦裕祿,從蘭考人民在抗災鬥争中表現出來的英雄氣概,從蘭考人民一步一個腳印的實幹精神中,已經預見到蘭考美好的未來。但是,文章隻開了個頭,病魔就逼他放下了手中的筆,縣委決定送他到醫院治病去了。

臨行那一天,由于肝痛得厲害,他是彎着腰走向車站的。他是多麼舍不得離開蘭考啊!一年多來,全縣一百四十九個大隊,他已經跑遍了一百二十多個。他把整個身心,都交給了蘭考的群衆,蘭考的鬥争。正像一位指揮員在戰鬥最緊張的時刻,離開炮火紛飛的前沿陣地一樣,他從心底感到痛苦、内疚和不安。他不時深情地回顧着蘭考城内的一切,他多麼希望能很快地治好肝病,帶着旺盛的精力回來和群衆一塊戰鬥啊!他幾次向送行的同志們說,不久他就會回來的。在火車開動前的幾分鐘,他還鄭重地布置了最後一項工作,要縣委的同志好好準備材料,當他回來時,向他詳細彙報抗災鬥争的戰果。

“活着我沒有治好沙丘,死了也要看着你們把沙丘治好!”

開封醫院把焦裕祿轉到鄭州醫院,鄭州醫院又把他轉到北京的醫院。在這位鋼鐵般的無産階級戰士面前,醫生們為他和肝痛鬥争的頑強性格感到驚異。他們帶着崇敬的心情站在病床前診察,最後很多人含着眼淚離開。

那是多麼令人悲恸的日子啊!醫生們開出了最後診斷書,上面寫道:“肝癌後期,皮下擴散。”這是不治之症。送他去治病的趙文選同志,決不相信這個診斷,人像傻子似的,連聲問:“什麼,什麼?”醫生說:“焦裕祿同志最多還有二十天時間。”

趙文選呆了一下,突然放聲痛哭起來。他央告着說:“醫生,我求求你,我懇求你,請你把他治好,俺蘭考是個災區,俺全縣人離不開他,離不開他呀!”

在場的人們都含着淚,醫生說:

“焦裕祿同志的工作情況,在他進院時,黨組織已經告訴我們。癌症現在還是一個難題,不過,請你轉告蘭考縣的群衆,我們醫務工作者,一定用焦裕祿同志同困難和災害鬥争的那種革命精神,來盡快攻占這個高地。”

這樣,焦裕祿又被轉到鄭州河南醫學院附屬醫院。

焦裕祿病危的消息傳到蘭考後,縣上不少同志曾去鄭州看望他。縣上有人來看他,他總是不談自己的病,先問縣裡的工作情況,他問張莊的沙丘封住了沒有?問趙垛樓的莊稼淹了沒有?問秦寨鹽堿地上的麥子長得怎樣?問老韓陵地裡的泡桐樹栽了多少?……

有一次,他特地囑咐一個縣委辦公室的幹部說:

“你回去對縣委的同志說,叫他們把我沒寫完的文章寫完;還有,把秦寨鹽堿地上的麥穗拿一把來,讓我看看!”

五月初,焦裕祿的病情進一步惡化了。在這種情況下,縣委一位副書記匆匆趕到鄭州探望他。當焦裕祿用他那幹瘦的手握着他的手,兩隻失神的眼睛充滿深情地望着他時,這位副書記的淚珠禁不住一顆顆滾了下來。

焦裕祿問道:“聽說豫東下了大雨,雨多大?淹了沒有?”

“沒有。”

“這樣大的雨,咋會不淹?你不要不告訴我。”

“是沒有淹!排澇工程起作用了。”副書記一面回答,一面強忍着悲痛給他講了一些蘭考人民抗災鬥争勝利的情況,安慰他安心養病,說蘭考面貌的改變也許會比原來的估計更快一些。

這時候,副書記看到焦裕祿在全力克制自己的劇烈的肝痛,一粒粒黃豆大的冷汗珠時時從他額頭上浸出來。他勉強擦了擦汗,半晌,問道:

“我的病咋樣?為什麼醫生不肯告訴我呢?”

副書記遲遲沒有回答。

焦裕祿一連追問了幾次,副書記最後不得不告訴他說:“這是組織上的決定。”

聽了這句話,焦裕祿點了點頭,鎮定地說:“啊,我明白了……”

隔了一會兒,焦裕祿從懷裡掏出一張自己的照片,顫顫地交給這位副書記,然後說到:“現在有句話我不能不向你說了。回去對同志們說,我不行了,你們要上司蘭考人民堅決地鬥争下去。黨相信我們,派我們去上司,我們是有信心的。我們是災區,我死了,不要多花錢。我死後隻有一個要求,要求組織上把我運回蘭考,埋在沙堆上,活着我沒有治好沙丘,死了也要看着你們把沙丘治好!”

副書記再也無法忍住自己的悲痛,他望着焦裕祿,鼻子一酸,幾乎哭出聲來。他帶着淚告别了自己最親密的階級戰友。

誰也沒有料到,這就是焦裕祿同蘭考縣人民、蘭考縣黨組織的最後一别。

一九六四年五月十四日,焦裕祿同志不幸逝世了。那一年,他才四十二歲。

在他生命的最後一刻,中共河南省委和開封地委有兩位負責同志守在他的床前。他對這兩位上級黨組織的代表斷斷續續地說出了最後一句話:“我……沒有……完成……黨交給我的……任務。”

他死後,人們在他病榻的枕下,發現了兩本書:一本是《毛澤東選集》,一本是《論共産黨員的修養》。

他沒有死,他還活着

事隔一年以後,一九六五年春天,蘭考縣幾十個貧農代表和幹部,專程來到焦裕祿的墳前。貧農們一看到焦裕祿的墳墓,就仿佛看見了他們的縣委書記,看見了他們永遠也不會忘記的那個人。

一年前,他還在蘭考,同貧下中農一起,日夜奔波在抗災鬥争的前線。人們怎麼會忘記,在那大雪封門的日子,他帶着黨的溫暖走進了貧農的柴門;在那洪水暴發的日子,他拄着棍子帶病到各村莊察看水情。是他高舉毛澤東思想的紅燈,照亮了蘭考人民自力更生的道路;是他帶領蘭考人民扭轉了蘭考的局勢,激發了人們的革命精神,是他喊出了“鎖住風沙,制伏洪水”的号召;是他發現了貧下中農革命的“硬骨頭”精神,使之在全縣發揚光大……這一切,多麼熟悉,多麼親切啊!誰能夠想到,像他這樣一個充滿着革命活力的人,竟會在蘭考人民最需要他的時候,離開了蘭考的大地。

人們一個個含着淚站在他的墳前,一位老貧農泣不成聲地說出了三十六萬蘭考人的心聲:

“我們的好書記,你是活活地為俺蘭考人民,硬把你給累死的呀。困難的時候你為俺貧農操心,跟着俺們受罪,現在,俺們好過了,全蘭考翻身了,你卻一個人在這裡……”

這是蘭考人民對自己的親人、自己的階級戰友的痛悼,也是蘭考人民對一個為他們的利益獻出生命的共産黨員的最高嘉獎。

焦裕祿去世後的這一年,蘭考縣的全體黨員,全體人民,用眼淚和汗水灌溉了蘭考大地。三年前焦裕祿倡導制訂的改造蘭考大自然的藍圖,經過三年艱苦努力,已經變成了現實。蘭考,這個豫東曆史上缺糧的縣份,一九六五年糧食已經初步自給了。全縣二千五百七十四個生産隊,除三百來個隊是棉花、油料産區外,其餘的都陸續自給,許多隊還有了自己的儲備糧。一九六五年,蘭考縣連續旱了六十八天,從一九六四年冬天到一九六五年春天,刮了七十二次大風,卻沒有發生風沙打死莊稼的災害,十九萬畝沙區的千百條林帶開始把風沙鎖住了。這一年秋天,連續下了三百八十四毫米暴雨,全縣也沒有一個大隊受災。

焦裕祿生前沒有寫完的那篇文章,正由三十六萬蘭考人民在蘭考大地上集體完成。在這篇文章裡,蘭考人民笑那起伏的沙丘“貼了膏藥,紮了針”,笑那滔滔洪水乖乖地歸了河道,笑那人老幾輩連茅草都不長的老堿窩開始出現碧綠的莊稼,笑那多少世紀以來一直壓在人們頭上的大自然的暴君,在偉大的毛澤東時代,不能再任意擺布人們的命運了。

焦裕祿雖然去世了,但他在蘭考土地上播下的自力更生的革命種子,正在發芽成長,他一心為革命,一心為群衆的高貴品德,已成為全縣幹部和群衆學習的榜樣。這一切寶貴的精神财富,今天已化為強大的物質力量,推動着蘭考人民在自力更生、奮發圖強的大道上繼續奮勇前進。蘭考災區面貌的改變,還隻是蘭考人民征服大自然的開始,在這場偉大的向大自然進軍的鬥争中,他們不僅要徹底摘掉災區的帽子,而且決心不斷革命,把大部分農田逐漸改造成為旱澇保收的穩産高産田,建設社會主義新蘭考。

焦裕祿同志,你沒有辜負黨的希望,你出色地完成了黨交給你的任務,蘭考人民将永遠忘不了你。你不愧為毛澤東思想哺育成長起來的好黨員,不愧為黨的好幹部,不愧為人民的好兒子!你是千千萬萬在嚴重自然災害面前,巍然屹立的共産黨員英雄形象的代表。你沒有死,你将永遠活在千萬人的心裡!

來源:共青團新聞聯播