成都西邊這個古鎮,低調得讓人心疼!

▽▽▽

在成都衆多的古鎮中,已經很少能聽見火井這個名字了···

火井鎮位于邛崃西部,距市區三十多公裡,緊鄰天台山國家森林公園,小鎮依鹽井溪而建,距今

有2000多年曆史。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="6">01.火井鎮的前身今世</h1>

火井名字的由來,跟沖出地表的天然氣有關。早在西漢(公元前202年)時期就這裡的天然氣就

開始被利用來生産。

從火井鎮西行1公裡,可到現存最早的火井遺迹旁,這是一眼古井,就在山腳下的路邊。井台高約

半米,竟是灰黑色的漢磚壘砌,磚壁的圖案依然清晰。

西 漢 文 學 家 揚 雄 在 《 蜀 王 本 紀 》 中 記 載 : “ 臨 邛 有 火 井 一 所 , 縱 廣 五 尺 , 深 六 十 餘 丈 …… 井 上 煮

鹽。”

1659年,英國在西半球發現了天然氣,從1790年開始,瓦斯便普遍成為歐洲房屋主要燃料。

而此時,最先發現、利用便燃燒了千年的邛崃火井鎮,卻幾乎很少使用。

明明也曾在世界科技史風光無限過,才是當之無愧的“天下第一井”。

但在經濟、建築面貌上落後其他古鎮不止一個身位。

作為四川的十大古鎮之一,不得不說火井的存在感實在太弱了。

就連邛崃本地人都很少去:“騎車有點遠,開車要交9元的過路費。”

外地人更是很少特地去火井逛,網上關于它的消息也越來少。

如今火井的現狀怎樣?我們帶着這個疑問,專門走了一趟,踏尋它失落的“文明”。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="21">02.火井鎮的記憶在這裡重新開機</h1>

舊時的火井,八方商賈雲集,自古生意紅紅火火。上場有江西館稱“萬壽宮”;中街有福建館,名“天

後宮”;下場有湖廣館,叫“禹王宮”。

現在的火井,遇上趕場天還好,要是在平日裡,也是冷冷清清。

火井不大,一條不寬的河穿鎮而過,河邊是陳舊的老房子。

其中,最老的街道河北街,約1500米。至今已經有上百年的曆史,大緻保持着原來的模樣。

走在古鎮街上,至今還能看到清末民初時期修建的建築。

古街街道狹長蜿蜒,古樸的木架房,陳舊的木闆壁、木闆門、木鋪闆,全是坡屋頂平房或帶有低

矮閣樓的傳統建築民房,處處散發出濃郁的古色古香。

臨街一面的鋪闆可靈活組裝或拆卸,早晨拆下鋪闆即是店鋪,傍晚組裝起鋪闆就關門歇業。

河北街不長,但原汁原味,處處流露着生活的氣息。是以很多人感歎,去了一次火井,仿佛穿越時光,回到小時候。

平日裡的河北街總是甯靜又安甯,街道和建築顯得幾許淩亂和新與舊的無序,街面不算熱鬧,但

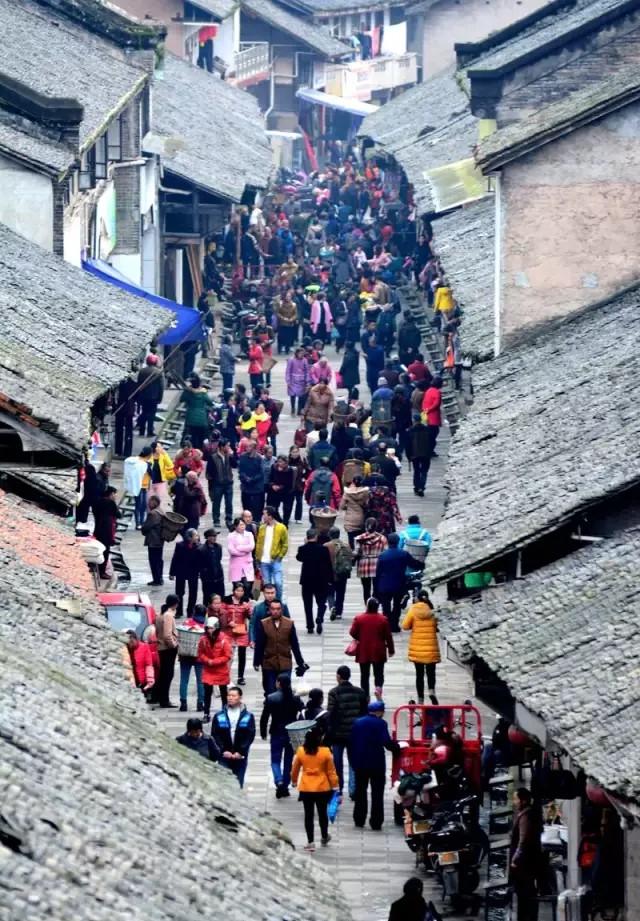

遇上趕場日,小街小巷來往穿梭的人,顯得格外有煙火氣。

火井中橋是整條街最擁擠的地方,橋上坐滿買賣的人。

街上有些小店,全是純手工技藝老商鋪, 祖 祖 輩 輩 流 傳 下 來 的 手 工 技 藝 , 成 為 小 鎮 匠 人 的 生 存 之

本。

在火井,遊醫攤攤比其它地方更泛濫,30年前的境況,還在這裡保留。

打鐵鋪、露天剃頭、手工棕墊、竹篾器具···

匠人的文化與市井的生活在這裡融合的自然妥帖,一到趕場天,十分熱鬧。

鎮裡的老住戶還很多,留下來的幾乎是上了年紀的老人,大多過着簡樸的生活,要麼是沒有經濟

能力買房的年輕人,就是不想搬出去的老土著。

年輕人外流,家裡的農活由老人來做,孫兒的撫養也落到老人們的肩頭。

在火井一到趕場天,老人牽着小孩添置家當的場景随處可見。

火 井 還 有 些 小 食 店 , 有 的 是 露 天 的 , 賣 的 東 西 , 多 為 面,湯元,血旺, 還 有 一 種 煮 的 油 炸 的 面

團,稱為豎肉。

火井,成都為數不多還保留着老模樣的古鎮,總有一天它逐漸會淡出我們的視線;

或者以另一種形式展現在我們面前;

但那些關于火井曾經的輝煌和故事,我想永遠不會變~